『コックリさん』

西洋のテーブル・ターニングに起源をもつ、

占いの一種。

机に乗せた人の手が

ひとりでに動く現象は、

まさに心霊現象と信じる者もいました。

日本では、

狐の霊を呼び出す行為(降霊術)とされ、

「狐狗狸さん」と表記されることもあります。

机の上に、

「はい、いいえ、鳥居、男、女、0~9、五十音表」

を記入した紙を置き、

その紙の上に硬貨を置いて、

参加者全員の人差し指を添えます。

全員が力を抜き、

「コックリさん、コックリさん、おいでください」

と呼びかけると

硬貨が動き始めます。

コックリさんの開始です。

コックリさんの起源は、

外国のテーブル・ターニングとされます。

レオナルド・ダ・ビンチが自著において、

テーブル・ターニングと同種の現象に言及しているので、

15世紀のヨーロッパでは、

既に行われていたと推測できます。

日本のコックリさん研究の第一人者は、

井上円了でしょう。

井上円了と言えば、

幕末明治の哲学者ですが、

意外や意外、妖怪研究などにも精通。

井上円了は、明治20年に、

私立哲学館を創立。(現在の東洋大学)

哲学館では、妖怪学を講義で教えていました。

その頃、ヨーロッパから入ってきた心霊術が

ブームを呼びました。

それがテーブル・ターニング。

このテーブル・ターニングがコックリさんのルーツ。

テーブルがコックリコックリ動く様子を見て、

コックリさんと名付けられたと言われています。

井上円了は、コックリさんに興味を持ち研究しますが、

科学的に捉え、批判していきました。

このあたりは、やはり井上円了です。

1970年代、

日本でコックリさんブームが起きます。

つのだじろうの漫画「うしろの百太郎」で紹介され、

子供たちの間でブームとなりました。

当時、小学校では、

このことが問題視されました。

私は、コックリさんと言えば、

子供時代の懐かしい思い出、

それもちょっと薄気味悪い思い出。

その日の小学校の授業が終わり、

友達の家に遊びに行きました。

何人か集まり、

コックリさんをやろうという話になりました。

紙に必要なことを書き、

鉛筆を用意し、準備完了。

(私の地域では、硬貨ではなく鉛筆でした)

皆で、鉛筆を持ち、

開始です。

コックリさんを呼びます。

鉛筆が勝手に動き出しました。

誰かが言いました。

「鉛筆を動かすな」

それ以外の者たちが言い返します。

「動かしてねーよ」

鉛筆の動いた箇所を文にします。

コックリさんが怒っていることがわかりました。

誰に怒っているのか聞きました。

そこにいるAの名前が出てきました。

どうすれば許してくれるのか聞きました。

100回土下座すれば許すことがわかりました。

Aは、その場で、

100回土下座して謝りました。

もう遅くなったので、

終わりにしました。

帰路、なんか不気味な嫌な気持ちになりました。

コックリさんは、

もう二度としないと思いました。

*************************

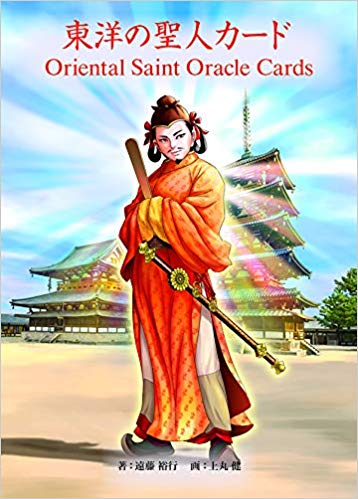

『東洋の聖人カード』

実践アプリ版 (無料)

6枚の中から一枚を選んで、

東洋の聖人カードを実践しましょう。

出たカードが、

今一番必要なメッセージ。

要 クリック クリック クリック

↓ ↓ ↓

https://resast.jp/page/fast_answer/6188