12月15日、玉三郎の揚巻の千穐楽でした。

12月16日からは、曽我満江を勤めています。

もう観られないものと諦めていた坂東玉三郎の揚巻。

やっと観ることができました。

コロナ禍前なら、なんども歌舞伎座詣でができましたが、今回は一度きりの『助六』。

もちろん主役・助六、襲名された13代目市川團十郎は、素晴らしかった!!

けれども、そのことは次回にして、感謝の想いあふれる、玉三郎の揚巻から書きます。

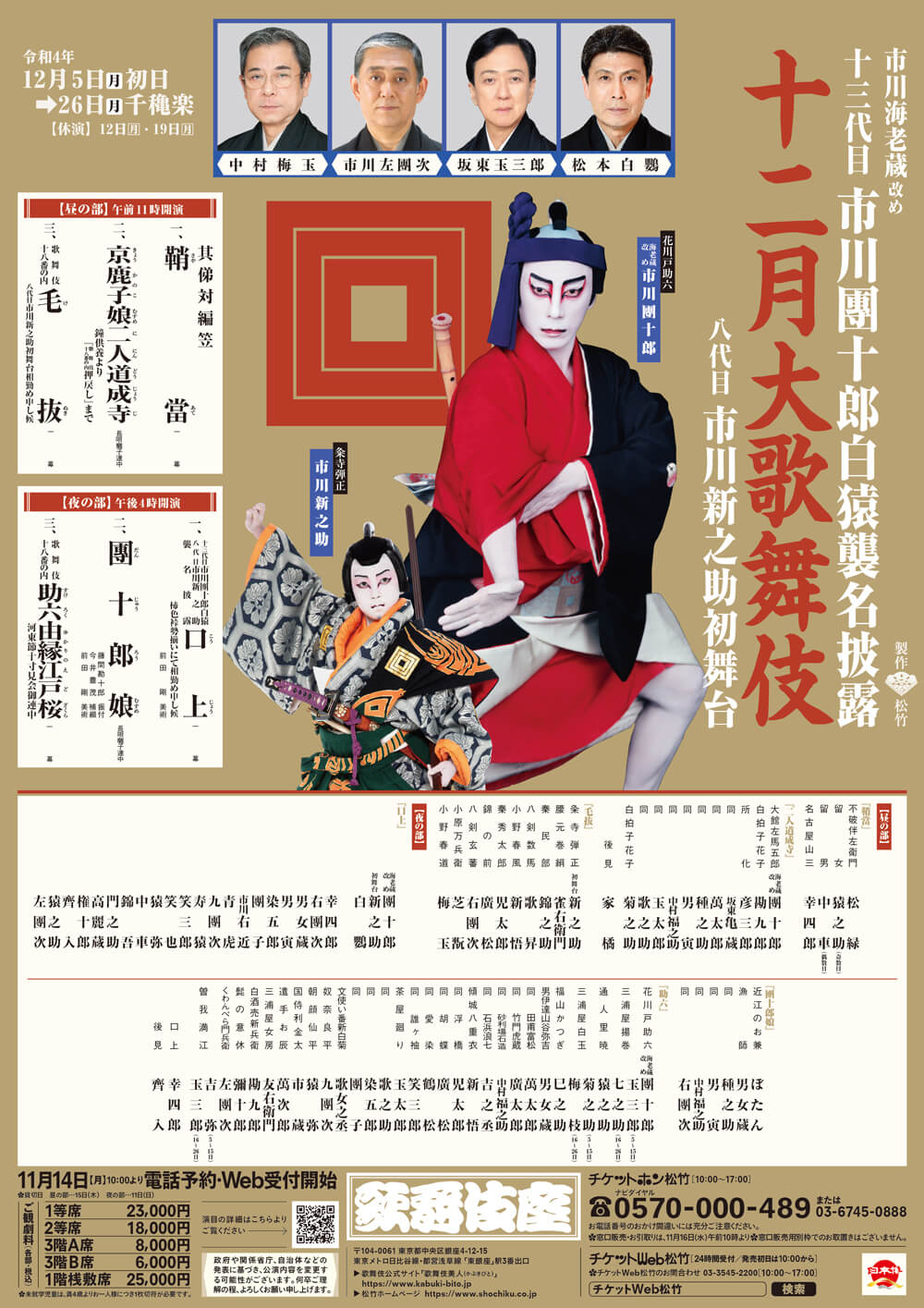

市川海老蔵改め

十三代目 市川團十郎白猿襲名披露

十二月大歌舞伎

夜の部『歌舞伎十八番の内 助六由縁江戸桜』

河東節の三味線が、儚さと華やかさの響きで、チチチチチン~……

花道の出から、私の胸は高鳴ります。

美しい揚巻!! なにもかもが美しく、涙がこみあげます。

揚巻の衣裳 は

玉三郎の衣裳は、〈すべては歌舞伎の美のために〉

すべからくこだわりの贅を尽くされていることは有名です。

いつも玉三郎の揚巻で感じることは、背中に掲げた海老の立派さ、

上の歌舞伎美人のサイトの説明で「揚巻が纏うのは金銀の御幣(ごへい)をあしらった打掛」となっているので、金銀の御幣というのかな、

長く垂れ下がった御幣、これがしっかりとした重めの金銀を使っているようで、揚巻の格の違い、玉三郎の揚巻への想いの深さが伝わります。

玉三郎の声が、唄うように聞こえてきます。

澄みきった高音部から、やわらかな中音部へと絶妙な倍音を漂わせながら…、

節まわしというのか、声の転がし方というのか、華やかでいながら、しみじみと、しっとりと、素晴らしい。

光と陰影のあるセリフそのものに立体感がある感じなのです。

声そのもので揚巻の風格、矜持、その裏にある憂い、哀しみ、

さらに可愛さ、玉三郎のすべてを懸けて、…、

光と陰に裏打ちされた揚巻の魂を映し出します。

こう書くと大袈裟な感じが、自分でもするんですよね。

だって、セリフそのものは、そんなに難しい内容じゃないんですから。

「これはこれは、お歴々、お揃いなされてお待ち受けとは、ありがたい。どこでそのように酔ったと思し召す。恥ずかしながら、仲ノ町の門並みで、あそこからもここからも揚巻さん、揚巻さんとさあ、呼びかけられて、お盃(さかずき)の数々‥いかな上戸(じょうご)も私を見ては、御免御免(ごめんごめん)と逃げて行くじゃ、ホホ‥‥‥。慮外(りょがい)ながら三浦屋の揚巻は酔わぬじゃて」

過去に玉三郎の揚巻を観たのは、2004年の市川海老蔵襲名公演(助六は海老蔵、意休は市川左團次)、2009年京都南座(助六は片岡仁左衛門、意休は片岡我當)、2010年歌舞伎座さよなら公演(助六は12世團十郎、意休は左團次)、この3回だけですが、玉三郎の歌うようなセリフ回しに、こんなに心動かされたことはありませんでした。

私、容貌の美しさや、髭の意休と張り合う「悪態の初音」ばかりに気をとられて、ちゃんとセリフを聴いてなかったのかもしれません。

今回は玉三郎一世一代の揚巻ですから、これまでの年月で身に着けてこられた揚巻の魂のすべてを、披露されたのか、とも思いました。

今回ばかりは、聴き惚れて、切ないほどの美しさに、うちのめされてしまいました。

――――――――――

そして場面は、同朋の花魁・白玉(尾上菊之助)と、髭の意休(坂東彌十郎が花道から登場。

ここで、意休が助六を「盗人」呼ばわりするので、揚巻が悪態(あくたい)をつく。

「……、さあ、これからは揚巻の悪態の初音(はつね)」

「あちらは立派な男ぶり、こちらは意地の悪そうな。たとえていわば雪と墨、硯の海も鳴門の海も、海という字は一つでも、深いと浅いは客と間夫(まぶ)、間夫がなければ女郎は闇、暗がりで見ても意休さんと助六さん、とりちがえてなるものかいなぁ」

初めてしっかり『助六』を観た2004年歌舞伎座、

ここで玉三郎が「間夫がなければ女郎は闇」と言い切ったとき、私はびっくりしました。

〈こんなにも晴れやかな衣装に身を包んだ、松の位の揚巻が、「女郎」という蔑称を高らかに歌い上げるなんて〉と。

この時以来、〈この言葉に、揚巻の切なさ、と、強さが伝わってくる〉と、静かに噛みしめるように、この場面を観るようになりました。

この言葉との出会いが玉三郎の揚巻だったからこそ、この境地に達することができたのです。

残念ながら、玉三郎以外の揚巻で、こんなにしみじみと感じることはできませんでしたから……。

今あらためて、揚巻の「悪態」の前、意休が助六を「盗人」呼ばわりするところに立ち返ってみると、

「あれは盗人」と言うだけではなく、「あんな男と一緒になっても身ぐるみ剥がされ、裸にされる。宿無し同然。……」みたいなことを言うわけです(原文が検索できません)。

意休にそんなことを言われても、揚巻は平然としています。

そう、揚巻は「女郎」。すでに不幸のどん底、「売り買い」される「女郎」なのです。

たとえ身請けされたとしても、意に添わぬ人であれば、地獄そのもの。

その現実を痛いほど身に染みているからこそ、

「間夫がなければ女郎は闇」と高らかに宣言するのです。

これ以上失うものはなにもないから、揚巻は強い。

もちろんこの芝居は、揚巻の不幸の物語ではありません。

逆に、華やかな吉原仲之町を舞台に、強くて美しい助六と揚巻を中心軸として、次から次へと現れる可笑しな登場人が織りなす、祝祭劇です。

祝祭劇であっても、揚巻に象徴される蔭が潜んでいるからこそ、観客の鋭い感性がこの芝居を支持してきたのです。

「あらすじ」だけをみれば、こちら↓

このように、豪華な舞台をただ観ているだけでも、楽しめますが、

江戸から今日までの永きにわたって、人気演目として上演され続けてきたのには、それ以上のわけがあるはず。

助六と揚巻の人間模様に惹きつけられる何か、…。

そう、光と蔭が織りなす多面体の人間ドラマがあるからこそ、観客の感性を刺激します。観客の感性はさらに、眼には見えない心の奥のリアリティを甘受します。

それが、役者と観客を結ぶ今につながっていると思います。

――――――――――

私が、舞台芸術といわれる様々なものを観てきた後に、歌舞伎に辿りついたのは、

様式美の中にあるリアリティ、明るい光の中にある陰影、そこから、そこはかとなく浮き彫りにされる人物像。

そんなふうに人物像を表現できる役者が、歌舞伎役者の中に存在するということ。

今回の『助六』を観て、忘れていた私の歌舞伎原点を思い起こしてしまった!!

玉三郎の揚巻の光と蔭、それと同じことが新・團十郎の助六にも通じる、あるいは、助六を刺激する。

それについては、次回、「新・團十郎の助六について」のブログで、書きたいと思います。

――――――――――

今後、揚巻を演じる女方さんたち、中村七之助、中村梅枝、中村児太郎、坂東新悟…には、

『籠釣瓶花街酔醒』の八ツ橋、『御所五郎蔵』の皐月、『廓文章』の夕霧、…、

そういった役が身につくほど、演じてもらいたいですね。光輝く揚巻になるためには、それを支える影の部分を身につけてほしいです。

尾上菊之助は、菊五郎になる役者ですから、襲名の時は『助六曲輪菊(すけろくくるわのももよぐさ)』の助六を演じてもらいたいです。

当然、襲名前に、一度は歌舞伎座で演じてもらいたいな!!

――――――――――――――――――――――

玉三郎は、今年11月ぎりぎりまで、特別舞踊公演の巡業などで日程が詰まっていました。

恒例となっていた八千代座公演は、だいぶ前から映像と実演を織り交ぜて演じるなど、身体的な限界があるのかしら、と拝察するばかりでした。

にもかかわらず、この度の【十三代目 市川團十郎白猿襲名披露】で『助六』の揚巻を演じる決断をされました。

ほんとに嬉しいし、感謝、感謝、感謝の想いばかりです。

玉三郎が、この決断に至ったほんとうの心意気はわかりませんが、

私が思うのは、〈この3年、コロナ禍で翻弄され、少し疲弊しつつある歌舞伎界。團十郎襲名披露公演という晴れの公演が、新たな歌舞伎界の起点となることを願って、古典歌舞伎の王道たる『助六由縁江戸桜』の中で、古典の真髄、おもしろさを、伝えたいと、思われたのではないか〉、というこです。

玉三郎が加わることで、『助六』の舞台が、いっそうの華やかさと、おもしろさに包まれました。

ステージナタリーのインタビュー【坂東玉三郎が魅せる“江戸っ子の意気地や粋”を味わいに、12月は歌舞伎座で会いましょう】

https://natalie.mu/stage/pp/kabukiza12

しみじみと心に染み入る玉三郎のお話でした。

最後まで、ぜひ読んでください。

12月16日から玉三郎は曽我満江を演じていますよね。

―――――その部分だけ引用すると

傾城は遊女でありながら、母、姉、妹、恋人……客である男性にとってその時々に求める理想の女性に変化していきます。そう考えていくと「送り出し」の場面は、満江と揚巻、違った形の母が2人いるとも言えますね。私はあの場面に流れるなんとも言えない風情がとても好きなんです。賑わいが去った吉原に涼風が吹いて、あれだけ威勢が良かった揚巻も助六にも、役が変わってしまったように優しさと清涼感が漂い、最後は母と兄の背中を見送ります。この変わり身の美しさ。心惹かれるものがありますね。―――――引用、おわり

最後の歌舞伎の未来についてのところまで、読んでくださいね。

――――――――――――――――

12月歌舞伎座『助六』の千穐楽はオンライン生配信があります。

けれども、11月の『勧進帳』など、オンデマンド配信がありません。

どうなっているのでしょうね。

私のブログ『勧進帳の楽しみ方②』は、オンデマンドで観てから書こうと思っているのに、どうしましょう?!

今夜はここで失礼します。

※なお、敬称についてですが、プロの芸術家や文筆家の方は広い意味での公人ですので、舞台そのものや作品について記す時は、私は敬称を付けません。昔からの慣例です。プライベートな内容と思われる時は「さん」の敬称を付けます。よろしくご了承ください。