KABU in Obihiro

When? It's a secret❗️

所謂「自民党パーティ券裏金問題」をきっかけにしてリベラル系野党とマスメディアから久しぶりに「自民党の派閥批判」「世襲議員批判」が発信されています。実に、ご都合主義の主張と思わないではないです。

なぜならば、勿論、自民党に限ることなく野党であれ、学者先生のグループであれマスメディア組織であれ「組織あるところには派閥あり」という自然法則なみの経験則の存在は置いておくとして、

①彼等リベラル派の不倶戴天の敵将だった故安倍総理に抗する、そんな自民党内の反安倍勢力は旧来の派閥に籠城して安倍批判を展開してきたこと、②これまた安倍首相に忖度することなく是々非々の姿勢を保てた自民党議員は選挙に強い世襲議員にほぼ限られていたこと。

これら①②の理由からかわが家の記憶では、野党とマスメディアが「自民党内の派閥批判」「世襲議員批判」を大っぴらに発信するのは干支一回りぶりか、どんなに短くとも十年ぶりのことだと思います。

而して、本稿はその十年くらい前に、このブログの姉妹ブログにしてオピニオン系だった(今はなき😢)Yahooブログに搭載した幾つかの記事から令和6年(俗にいう2024年)においても「皆さまに少しは参考になる、鴨」という、生鮮食品的の逆の比較的抽象度の高い(≒空理空論かつ無味乾燥な?)パラグラフを編纂したものです。

「評価する歴史上の政治指導者ランキング」の無意味さ有害さ及び意義と楽しさについて

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/1f57bce118f82e0885e37a15a41aeb8d

但し、KABUは、学生時代、京都の風景の中で憲法と法哲学の研究者を目指していました。そんな冒頭の画像の頃、その研究テーマは「政党と派閥を巡る憲法規範の変遷と普遍ーー米英と戦前の日本の政党政治を念頭におきながら」というものでした。要は、この記事の叙述には些かの自信と面子がある。しかし幸いなことに、本稿は予約記事であり幸いなことに記事中の引用出典はすべて再チェックできました。ということですから、自身安心してアップロードさせていただきます。

令和6年5月25日

余命五年の元年、久々の英国とアイルランドへの

帰省を数週間後にひかえて、わくわく😃💕

しながら謹んで🍎🍎

以上

P/S

Do you want to know who you are?

Don't ask. Act❗️ Action will delineate and define you.

(あなたが何者か? 知りたいのなら、うだうだ考えてないで、

やりたいことやるべきことと思うことをやりなさい。

行動とその結果こそがあなたの人となりを明示しますから)

(Thomas Jefferson said)

自分を知るためにでしょうか?

久しぶりに「ポリティカコンパス」

やってみました。

>日本版ポリティカルコンパス ドラフト3版

保守右派でした。嬉しい🌺

日本語&英語版「ポリティカルコンパス」紹介-あなたの政治と経済の思想傾向を自己診断

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/3f3ab1875cc147c3e4449126b6e3f13e

皆さま クリスマスどうお過ごしですか?

ルター派とカトリックと英国国教会高教会派

天理教と浄土宗と阿含宗が贔屓のKABUは

鉄格子の中でディケンズ三昧です❗️

(*^o^)/\(^-^*)

🔲派閥批判の比較的考察

現下の「パーティ券裏金問題」を巡っては「派閥」の弊害なるものが盛んに報道されています。本稿は冒頭の挨拶でのべたような問題意識から、敢えて大昔のことを、すなわち、旧自民党政権のことを少し俎上に載せたいと思います。

自民党政権への批判はどれが正当な批判であり、

自民党政権への批判の中でどれが不当な批判だったのか、と。

そして、本稿のテーマは「派閥批判」批判。

繰り返しになりますが、本稿は、現在、政界内外で評判の悪い「派閥」の是非についてゼロベースから検討する試みです。「派閥は日本政治の癌細胞なのか? 派閥は可及的速やかに解体されるべきものなのか?」、と。尚、蛇足ですが、日本のマスメディアの世界では、「自民党内グループは「派閥」であり、それは否定されるべきものだけれど、リベラル系野党党内のグループは「派閥」ではない」、と。そういうスタンスが無きにしも非ずなのではないでしょうかね(笑)。さて、「派閥」とは何なのか。

◆派閥の弊害

自民党や立憲民主党だけでなく、(左翼マニアや創価学会ウォッチャーの常識ですけれど)社民党、否、共産党や公明党の内部にも政策や政治手法、そして、人脈の違いに起因する「一定程度固定的な人間集団=党内グループ」は存在します。また、経済小説の類では「副社長派 vs 専務派」の派閥抗争は御馴染みの<ストーリーの舞台装置>でしょう。蓋し、「ある組織内の一定程度固定的な利害と主張を共にする人間集団」という意味での「派閥」の存在は特に政党に限られた現象ではない。

実際、オックスフォードやケンブリッジの教育と研究の根幹の単位たる個々のcollegeは(各専門領域の教育と研究をcollegeから請け負う「学科=department」とは異なり)、11世紀以来、ほぼ千年に亘って「教授と学生が形成してきた派閥」と捉えれば分かり易い。また、(当初は天台密教教義の解釈、そして、共に比叡山延暦寺システムのTopを務めた第三代天台座主円仁と第五代天台座主円珍のどちらの流れを自分が受けているかという法統の差異、その後、荘園等の利権争いに起因する)「比叡山延暦寺=山門」と「園城寺三井寺=寺門」の千年に及んだ抗争もまた典型的な「派閥間闘争」であったと思います。閑話休題。

では、それを批判してきたマスメディア内部にも確実に存在するであろう「派閥」を、政党、就中、自民党の派閥を、マスメディアはなぜかくも執拗に批判してきたのか。

派閥の弊害。普通、派閥の弊害としては、①「適材適所の人事を妨げる」「政策よりも人間関係優位の党内政治力学の源泉」が掲げられるようです。更に、②「少数者支配に道を開く」という派閥批判も見聞きしないでもない。

畢竟、政権与党、すなわち、これまでの自民党の派閥が党と政府の人事を歪め、政策論議やイデオロギー論議を<不透明化=非争点化>させてきたこと、また、政府と世論を乖離させてきたことは、確かに、55年体制下、就中、「田中派-竹下派」支配の時代の現実でしょう。例えば、橋本龍太郎首相は、「派閥均衡型=年功序列型」でする組閣作業に興味が持てず、さりとて、自己の権力基盤たる派閥システムを否定するわけにも行かなかったからでしょうか、前後3回に及ぶ橋本内閣の「組閣作業をほとんど自民党執行部に丸投げ」していたという伝説が残っているくらいですから。よって、上記①の理由を敷衍すれば、

派閥はそのメンバーに資金・ポスト・選挙支援を与え、その対価として派閥のメンバーに党内外での派閥の影響力の維持拡大に貢献せしめる「自己組織化、および、自己目的化したシステム」であり、それは、政策とイデオロギーを中核として、世論を集約統合する<社会の公器=政治政党>の機能を著しく損なう政党政治の癌細胞である、と換言できるでしょう。

では、②「少数者支配」とは何か。話を簡単にするために、定数500の一院制の議会を持つ国を考えましょう。そして、その国の現在の与野党の議席がそれぞれ260と240とする。また、与党内には2個の派閥があり、それぞれ、135、125のメンバーを擁しているとします。

而して、この場合、与党の最大派閥は議会の27%の勢力であるにもかかわらず政権を掌中にすることが可能なのです。蛇足ながら、この最大派閥が実は派閥領袖の直参旗本組とそれ以外の外様組に、これまた、70対65で分かれていると仮定すれば、この最大派閥内の主流派は実に議会全体の14%の勢力でこの国の政治を壟断することができることになりましょう。

かっての「田中派-竹下派」支配なるものの実体もこのようなものだったの、鴨。そして、その頭目が当時「刑事被告人」であることまで「田中派」の伝統を踏まえていた小澤一郎氏のかっての民主党内での影響力の本質もこのような「少数支配」の構図に収斂するものだったの、鴨。

いずれにせよ、政党助成法(1994年)によって政党に公費が投入されるようになって久しい現在、また、グローバル化とAIT化の亢進著しい現在、よって、閣僚にも専門性が求められる現在、すなわち、派閥が容喙できるポストが党内のポストに限定されている現在、自民党の派閥の弊害は極小化しており、むしろ、派閥のメリットにーーもし、そういうものがありうるのならばーー我々は注目すべきことは間違いないでしょう。

◆派閥の機能

元来、自民党の派閥は(現在の韓国の政党がその支持する候補を大統領にするために存続しており、大統領選挙の度に離合集散を繰り返してきたように)、その派閥の領袖を総理総裁に担ぎ上げるための「期間限定的の人的紐帯」にすぎませんでした。

よって、佐藤栄作首相までの自民党の総理総裁は一旦自分が最高権力者のポジションに就いた段階では(党内の反抗勢力を弱体化させる狙いもあり)、むしろ、「派閥解消-党内党を廃しフラットな自民党組織の実現」を呼びかけてきた。そして、実際、その派閥領袖が総理総裁を退陣した以降は、少なくない派閥は漸次解体していきました。

畢竟、派閥があたかもそれ自体が法人格を持つ企業のように、あるいは、国家のみならず陸軍自体をも機能不全に陥らしめた旧陸軍内部の派閥のように自己目的化して行くのは(不本意な首相退陣をバネに再度の首相就任の野望を燃やし続けた)田中角栄氏が田中派の膨張戦略に舵を取って以降のことと言えると思います。

而して、前項で述べたように、自民党の派閥は、

(a)ポストと資金、および、選挙の支援をその構成メンバーに提供する

(b)「自己組織型-自己目的型」の組織内組織

であり、(a)(b)の性質と機能を帯びたそのような組織として存続できてきたのは、けれども、自民党の派閥の弊害は(誰がどの大臣になっても実質何の違いも生起しないという)「予定調和の雰囲気が覆う泰平の世」でのみ存続可能な現象だったのではないでしょうか。

蓋し、資金は政党助成金制度によって直接政党の執行部がその個々の議員に提供するようになった現在、唯一残った派閥の機能としてのポスト配分も、現在では「適材適所の原則」を大きく歪めることは、自民党であれ韓国の与党であれ最早どの政権与党にとっても不可能であろう。ならば、(a)の基盤を漸次消失する派閥は(b)の機能もまた漸次低減させると私は思うのです。

而して、この私の分析と予想に反して、現下の自民党政権(岸田政権)が、適材適所とはお世辞にも言えない閣僚の引責辞任に見舞われている悲喜劇は、岸田政権が自民党政権(しかも、小泉政権成立以前の、古い派閥政治に骨がらみになっていた自民党政権)の、ある意味、正当な後継者であることから来る、マルクスの言葉を借用させていただければ「二度目の喜劇」なの、鴨。もっとも、その喜劇が日本国民にとっては悲劇でしかないことは言うまでもないことでしょうけれども。閑話休題。

持統天皇

ブログの画像:記事内容と関係なさそうな「美人さん系」が少なくないことの理由はなんだろう?

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/c566c210ad11db94fc1d87a5fddcf58e

派閥の弊害とその弊害をもたらす「自己組織型-自己目的型」の組織内組織の特徴の裏面として、しかし、他方、派閥には政党政治をサポートする重要な機能があります。よって、派閥を単に「政党政治を歪める癌細胞」とばかりは言えないように私は思うのです。すなわち、

(甲)政党内の議論を活性化させる機能/個々の議員の教育・能力開発をする機能

(乙)政党内の議論を世に告知広報する機能

(丙)個々の議員の専門性を連結させ政党が集約する政策の整合性を高める機能

(丁)政権与党内では擬似政権交代を引き起こす機能

最後の(丁)は「55年体制下では自民党内で、「リベラル→保守→リベラル・・・」の擬似政権交代が行なわれていた」としばしば人口に膾炙するポイントであり特に説明の必要はないでしょう。また、(丙)のメリットも、田中角栄氏が田中派を「総合病院」「デパート」と自画自賛していたように、確かに、(行政権が肥大化する大衆民主主義社会では、政権与党は膨大かつ広範な行政領域に責任を負わなければならない以上、そして、一人の議員の専門性には自ずと限界がある以上)これまた否定できないのではないでしょうか。

蓋し、広範な領域の諸政策の統合作業や陳情への対処を200人から400人を超えるある政党の国会議員が、「議員集団全体=母屋となる政党一箇所」で行なうべきだというのは、悪しき直接民主主義と通底する妄想に他ならない。蓋し、「母屋=政党」での意見統合や党としての陳情への対応方針決定の前に、より政策とイデオロギーが近い、気の置けない仲間内で論点整理と意見集約を行なうことは生産的でしょうから。

而して、与野党を問わず派閥のメリットとして考えるべきは、(甲)(乙)の「党内民主制/議員の能力開発」と「政党と世論の連結」であろうと思います。畢竟、政党助成金を受けようが、政党は私的なものでもある点にその値打ちがある。蓋し、国家権力が独裁政党と一体化している社会主義国の硬直性と独善性は、旧ソ連や旧東欧諸国、そして、現在も支那や北朝鮮やEUで観察できることでしょうから。

蓋し、究極的には私的な政治政党が<世論の支持=公権力>の獲得を巡りその政策とイデオロギーを切磋琢磨しあうことこそ政党政治の醍醐であり、派閥はそのような良き政党政治が機能するための欠くべからざるツールなのではないか。そして、党内民主主義の活性化は「最大派閥の少数者支配」をも漸次不可能にするだろう。ならば、自民党はこれからこそ派閥を活性化させるべきなの、鴨。と、そう私は考えています。

健全な保守系野党の台頭によって政権交代が常態になるだろう時代、

予定調和の時代に惰眠と貪欲を貪った官僚と政党と派閥は消えよ!

党内民主主義と党内外の政策論争を活性化させる派閥は生きよ!

🔲政党ってそもそも何でしょう?

◆政党の機能

先代の安倍・竹下・宮澤が総理総裁の椅子を争っていた大昔、知り合いのある病院の院長さんから「会費は負担するから名前を貸して欲しい」と頼まれて自民党員になったことがあります。それから、神奈川の地元で自民党員してたこともある。自民党が野党に下る際に、比例区で当選していた地元選挙区の自民党議員が別の政党に移るという許せん振る舞いをしたから。義憤に駆られ、元々、強力な民主党の現職候補がいる選挙区のこととて落選確実だった新人の自民党候補を応援すべく党員になった。

それから幾星霜。故安倍総理が日本再生に向けて大車輪の働きをしているのを目にして再々度自民党に入党した。そして、現在、自民党岸田政権のリベラル性が露呈した現在、新興の保守政党への入党を真面目に考えないではないです。

畢竟、ハンナ・アーレントが『人間の条件:The Human Condition』(1958)で喝破したように、公的領域における活動は--自分とは異質な他者に対して言葉で働きかける政治活動は--人間の幸福の源泉の一つと言える、鴨。もちろん、アーレントも私的領域で繰り広げられる労働と仕事を--人間が生存・生産・再生産するための物的諸条件の維持確保、そして、商品生産と商品交換を軸とした経済活動を--看過したわけでない。土台、「恒産なければ恒心なし」(孟子)という経緯は誰も無視できないでしょうからね。

しかし、政治活動もまた重要。それは趣味などではないか、もしくは、人間存在にとって欠くべからざる趣味なの、鴨。例えば、たかだかブログ運営にせよ「自分とは異質な他者に対して言葉で働きかける活動」を続けている身にはそれを痛感する。これ居酒屋の政治談議とかも同じ、鴨。公園でのママ友とのおしゃべりもまた。

でも、なぜ、いまどき、政治政党に入党。

だって、政党に入れば党則に拘束されるし、自分が属する支部や分会の議事決定などにも拘束されるかもしれない。つまり、そうそう好き勝手はできなくなる。というか、<自分とは異質な他者>を説得する手間とエネルギーは半端じゃない、鴨。すべからく、間違いなく面倒くさいですよ、それはね。

(><)

実例を一つ。私達の郷里、福岡県大牟田市は--現在はその元秘書の方が地盤を引き継いではいるにせよ--、あの反日リベラルの古賀誠の選挙区。つまり、例えば、私の友人が郷里で自民党に入党するとなると、支部や分会の同志党員には、古賀誠が誘致する公共工事の恩恵を受けている方々、あるいは、古賀誠の反日リベラル姿勢に共感しているか、少なくとも、反対ではない方々が少なくないということ。

いかに、アーレントの定義からはそれこそが公的領域の活動だとしても、正直、そんな「自分とは異質な他者に対して言葉で働きかける活動」は間違いなく面倒くさいです。

(><)

蓋し、要は、比較衡量の問題。そして、

自民党と言わず政党に入ることのデメリットはある意味明確。

1)面倒くさい!

2)時間が取られる!

3)*000円の年会費は痛い!

それなのに

б(≧◇≦)ノ ・・・4)勝手には行動できなくなる、鴨!

而して、自民党と言わず政党に入ることのメリットは・・・。古賀誠から公共工事の受注のお零れをもらうとか、麻生総理から就職の世話をしていただくとか、故安倍総裁から結婚相手を紹介していただくとか、なんらかの実利が特に見込めない場合、政党に入党するメリットはなんなのか。それは比較衡量においてデメリットを凌駕する程のものなのかしら。

簡単な話です。政党に入るということは、些か、行動の自由を犠牲にしても、自分の信奉する政治イデオロギーや自分が好ましいと思う政策の実現に、たとえそれが蟷螂の斧にせよ、参加すること自体に喜びを感じられる、鴨ということに尽きる。自己満足。そう、突き詰めなくとも、アーレントの公的領域の活動の意義と価値は「自己満足」にすぎないでしょう。

但し、多くの保守派が「他の多くの保守派もその保守系政党の党員になることに各々自己満足を覚えるに違いない」と了解する事態や状況を具現できれば、その活動は「主観的な自己満足」であると同時に「間主観的な政治の現実」にならないこともない。と、私はそう考えます。

つまり、ゴルフも麻雀も賭けなきゃ、

ただの暇潰しなのとパラレルに、

要は、旗幟を鮮明にしない者、

リスクを取らない者には、

б(≧◇≦)ノ ・・・勝利の歓喜も敗北の甘美も味わえない!

でもって、この国の独立と伝統を守護する保守系政党を支える一助、かっこよく言えば、貧者の一灯、ありていに言えば、その他大勢の一人になるのも悪くないんじゃないかい。なにより、私的領域におけるなんらかの実利と無関係に保守系政党に入党する保守派の党員が増えれば、それはその入党者の自己満足だけにとどまらず、--例えば、福岡県大牟田市を含む選挙区で古賀誠やリベラル系政党の影響力を逓減させることも可能だろう。アメリカにおけるテーパーティー運動のかっての成功を見るに、そう私は考えているのです。

ウマウマ(^◇^)

◆政党の本性

では、元来、政党とは何なのか?

要は、「政党:party」は「部分:part」である。だからこそ、国会では、あくまでも私的な「政党」ではなく「会派」中心に人事も議事も予算も運営される建前になっている。すなわち、衆参両院とも全議席の三分の2を遥かに超える勢力を擁する政権与党といえどもそれは「国民の一部分」の支持を受けているにすぎません。

ならば、その政権与党が「全国民」を代表して国家権力を行使するのは、土台、矛盾なのです。而して、その矛盾を回避するには、--あくまでも、それは擬制にすぎないのですが、憲法的には--真に全国民を代表する国会で、法案を巡って理性的かつ十分なる討議がなされた上で、繰り返しますが、「全国民の了承」を受けたという大義名分を入手した上で法案が可決されることが必要になる。逆に言えば、だからこそ政党には自由がある。

けれども、どの政党も似たようなものではないのか。畢竟、1989年-1991年、社会主義が崩壊する随分前から、社会主義と資本主義の両体制が漸次接近する「収斂化」が見られるという考え方(Convergence Theory)がありました。この「収斂理論:Convergence Theory」は、1973年オイルショック以降の財政と金融のマクロ経済政策、すなわち、ケインズ政策を採用した資本主義諸国と社会主義諸国の比較においてはかなり成功したモデルではないかと思います。

この体制の収斂化とパラレルに、グローバル化の昂進著しい、大衆民主主義下の福祉国家を与件とするとき、すなわち、カール・シュミットの言う「全体国家」を前提とするとき、ある政党が政権を目指す限り、その政党が保守政党であろうとリベラル政党であろうと、実は、その政党がキルヒマンの言う意味での「包括政党」、すなわち、国民全体の利害を代表する--少なくとも、国民有権者の過半から嫌われないような--国民政党でなければならず、よって、どの政党の政策も「収斂化」せざるを得なくなる。

けれども、この収斂化を前提にした上でも--例えば、予算配分から見てその90%が同じでも残りの10%の--差違は必ずしも小さくはないのではないでしょうか。まして、日米同盟の強化、特定アジア諸国に対する対応といった外交、内政においても、選挙制度改革や官邸主導の強化等の政策推進のルールの変更、首相の靖国神社参拝、あるいは、教育現場における日の丸・君が代の尊重、まして、憲法改正といったイデオロギー的イシューを含めれば--日本を破壊した民主党政権と日本を再生しつつあった安倍自民党政権の両者を想起するまでもなく--政権政党の違いは大きいの、鴨。

つまり、収斂されない政策イシューに意味と価値を見いだすのならば、けっして、支持政党の選択は些事とはいえず、その選択は、アーレントが述べた公的領域の活動として国民有権者がコミットするに値することではないか。と、そう私は考えます。ならば、どの政党にコミットすればよいのだろうかとも。

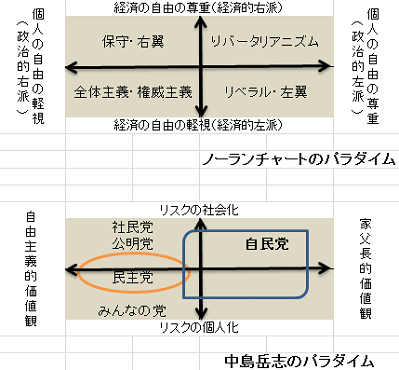

この点で、古典的というか定番の「ノーランチャート」の社会思想理解、あるいは、中島岳志氏の政党の社会思想理解は、各自が「お気に入りの政党を選択」する上で参考になると思います。要は、ある政党が何を目指すのか、何を忌避するのかを知る上でそれらは便利ということ。

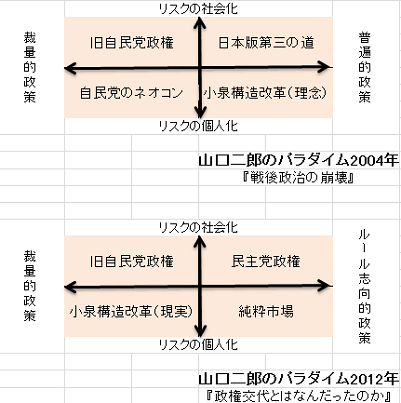

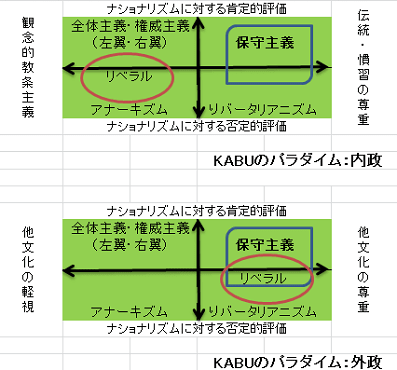

これに対して、山口二郎氏が度々掲げる次の図表は--要は、2012年の「改訂版」である『政権交代とは何だったのか』(岩波新書・2012年1月,p.36ff)によれば、『戦後政治の崩壊』(岩波新書・2004年6月, p.92ff)では小泉構造改革の性格を見誤っていたらしいけれど--、ある政党がどのように政策を進めていくかについても目配りしたと言える。ちなみに、私の政治思想理解に関するパラダイムをまとめた最後の図表は、保守主義がいかなる政治思想であるかを明らかにしようとしたものです。

要は、「現代の保守主義」とは、(1)自己の行動指針としては自己責任の原則に価値を置く、そして、(2)社会統合のイデオロギーとしてはあらゆる教条に疑いの眼差しを向ける、よって、(3)社会統合の機能を果たすルールとしては、さしあたり、その社会に自生的に蓄積された伝統と慣習に専ら期待する、換言すれば、その社会の伝統と慣習、文化と歴史に価値を置く態度と心性を好ましいと考える。而して、(4)その社会の伝統と慣習、歴史と文化をリスペクトする<外国人たる市民>に対しては、逆に、彼等の社会の伝統と慣習、歴史と文化を<国民>もリスペクトすべきだと考えるタイプの社会思想である、と。

<再論>保守主義の再定義・・・占領憲法の改正/破棄の思想的前哨として

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/141a2a029b8c6bb344188d543d593ee2

いずれにせよ、例えば、民主党政権は「政治主導-脱官僚支配」を標榜しながら、その実、官僚と労組が猖獗を極める小泉構造改革以前の旧体制を復活させただけだった。つまり、民主党政権の言う「政治主導」とは、行政実務を任せる宛先を人脈的に自民党の与力だった「官僚A群」から民主党に尻尾を振る「官僚B群」に変更するだけのものにすぎなかった。そして、政官の連携は氷河期に入る。

逆に言えば、旧と現在の自民党政権下では、官僚が実質的に定めたそれら行政セクターの行動予定と与党の政治家が妥当と考えるそれとがほぼ同じだっただけではないのか。ならば、このより穏当な意味での「政治主導」は旧自民党政権下でも行なわれてきたし、安倍自民党が運用していたのもそのような、良い意味で<政官一体>の国民のための官邸主導の政治であろう。と、

そう私は考えます。つまり、保守政党の中で自民党は唯一官僚と協働可能な力量と経験を持っていた政党であったとも。

ブログの⤴️画像:記事内容と関係なさそうな「食べ物やお料理さん系」が少なくないことの理由はなんだろう?

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/4e03beafbd5b690bed61fda9e978db7a

🔲世襲のなにが問題でしょうか?

干支で一回り前の頃、わたしはこう書きました。

以下、そのまま自家記事転記します。

<再論>世襲批判の批判的考察

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/8af706b529cd5d96143f3be4cfef645b

2012年09月14日 23時15分05秒

民主党政権の退場が確実な現在、近いうちの解散総選挙を見据えてでしょうか、「民主党の負け幅=自民党の勝ち幅」を最少にする意図からか、現下の自民党総裁選挙を巡って「国会議員の世襲」批判がまた喧しくなってきているようです。曰く、「5人の総裁候補全員が世襲議員≒自民党は古い体質を払拭できていない」「国会議員の世襲は民主主義と相容れない」「政治家は家業ではない」等々。

而して、世襲制限をマニフェストに盛り込む民主党に対抗するためだったのか、3年前の2009年には自民党も党改革実行本部が世襲候補の立候補制限の素案を提示して、父祖と「同一選挙区」から出馬する候補者を次期衆院選から公認しない方針を決定しています。

けれど、非世襲の立候補が制限されているのでもない限り、元来、社会思想的には民主主義と世襲候補(hereditary candidates)は矛盾するものではない。また、世襲議員を輩出している<一族>やその後援者が「政治家を家業」と考えることは彼等の勝手であり、而して、「政治家=家業」の使命感と心意気から、彼等がその<家業>に誇りを持ち、日本のため地域のために尽すことは称賛されこそすれ他人からとやかく言われる筋合はないのではないでしょうか。

否、むしろ、政治家の親族が、その父祖の地域から選挙に打って出ることは自然なこと。逆に、政治家の近親者が政治家になる道を制限することは現行憲法22条1項が定める「職業選択の自由」の明確な侵害であり、更には、同じく現行憲法14条が定める「法の下の平等」を逸脱する法律的には許されないことであろうと思います。

畢竟、世襲を法律で禁止するのはおそらく憲法違反。よって、自民党なり民主党がその内規の形での世襲制限に向かっていることは当然のことでしょう(尚、逆に、富山大学事件判決(最判昭和52年3月15日)や共産党袴田事件判決(最判昭和63年12月20日)等々を鑑みれば、この事例では所謂「部分社会の法理」、すなわち、自律的な規範を持つ団体内部の組織的決定には司法審査の権限は及ばないという法理が適用され、自民党なり民主党から公認を得られなかった世襲候補者がそれらの政党を訴えることは難しいと思います)。

ならば、政党内規による世襲制限は世襲候補の若やお嬢が「無所属で出馬するパワープレー」を誘発することは必定。而して、選挙後に有権者が選んだそれらの世襲無所属議員の入党を政党が拒めない限り、内規による世襲制限にはほとんどなんの意味もない。なぜならば、(もちろん、公認がもらえないばかりに落選する世襲候補もおられるでしょうが)世襲制限の眼目は、政党の公認があろうがなかろうが強固なその地盤によって容易く当選する無敵の世襲候補(an invincible hereditary candidate)の制限であったはずだからです。

◆民主主義と世襲

誰を国会議員にするかを有権者が決める限り、社会思想的には「世襲批判」と「民主主義」にはほとんど何の関係もありません。すなわち、

(甲)民主主義とは社会の多数派の支配の意味であり、政治的紛争は最終的には社会の多数派の意志に従って解決されるべきだという主張のこと、そして、

(乙)民主主義はその前提として、当該の社会の構成メンバーの個々に価値の差がないことを(例えば、保守改革派の1票は3票にカウントされ、反日リベラルの1票は0.5票にカウントされるということは残念ながらないことを)その主張に含んでいるだろう。けれども、

(丙)社会構成メンバーの等価値性は、政治的紛争を解決する決断に正当性を持たせるための<権威の所在≒主権の所在>を明らかにする論理でしかなく、(多数派と少数派を合算した)現実具体的な社会の全構成員の意志を誰がどのように代表するかという場面では、その社会で正当と考えられる範囲で選挙権を与えられた有権者集団の意志が直接に反映されている限り、それを国民代表(=国会議員)が代表しようが国王(=天皇)が代表しようがそれは民主主義の現象形態の差にすぎない。ならば、その国民代表(=国会議員)が世襲候補であったか非世襲候補であったかなどは民主主義とは全く無縁な事柄である、と。

尚、この議論に関しては、所謂「ナシオン」主権論と所謂「ピープル」主権論、すなわち、当該社会のメンバーを観念的な「全国民」なる表象として理解するか、それとも現実に「選挙権を持つ有権者の総体」として理解するのか、而して、現行憲法にいう「主権者たる国民」とはこれらのいずれなのかという昔懐かしい議論は上記(甲)~(丙)の理路とは位相を異にしておりいずれの主権論を採用しようともその理路とは矛盾しない。そう私は理解しています。

蓋し、この民主主義と世襲を巡る理解を踏まえた上で言わせていただくならば、「政治家が家業」であっても全く構わない、否、閣僚はともかく首相は選挙に思い煩う必要が比較的少ない、よって、利権の維持獲得に汲々とする必要の比較的少ない世襲議員、就中、子供の頃から高い使命感を持って育った(養子養女はもちろんのこと、所謂「烏帽子親子関係」も緩やかに含め)元総理の3親等くらいの世襲議員に、近衛・九条・二条・一条・鷹司の藤原の摂関家制度とパラレルに限定すべきとさえ私は考えます。

他方、曲がりなりにも選挙の洗礼を通過せざるを得ない国会議員とは異なり、(社会階層移動論の知見からは)この社会において、教員・医師・弁護士・会計士・弁理士・公務員の(婿嫁を含めた)世襲度合は政治家のそれに優るとも劣らない。ならば、これらの職業の<世襲>は一層激しく批判されるべきことではないでしょうか(笑)

いずれにせよ、世襲の是非は有権者の判断に任せられるべきである。すなわち、

①非世襲の一般人も自由に選挙に出られる限り、世襲議員が多いというのは単に日本の政治風景の特徴的な一部面にすぎない。而して、②いくら馬鹿親や欲に目が眩んだ後援会が議席の世襲を目指そうともアホな世襲候補は早晩淘汰されるはずであり、現に、<政治のマーケット>から退場を促され<倒産>する<家業=企業>としての政治家ファミリーも稀ではないのですから。

蓋し、「民主主義は最悪の政治形態と言うことができる。これまでに試みられてきた民主主義以外のあらゆる政治形態を除けばだが」と、チャーチルがいみじくも語ったように、また、トーマス・マンの言うとおり「政治を馬鹿にする国民は軽蔑に値する政治しかもてない」のであり、「世襲-非世襲」の候補を巡って、誰を「選良=国民代表」に選ぶかは独り有権者が責任を負うべきことだと思います。

民主主義--「民主主義」の顕教的意味

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/a11036903f28f118f30c24f1b1e9f2bf

◆世襲と利権

カーチス・コロンビア大学教授の出世作『代議士の誕生』の中に実は組み込まれていたのですが、「利益誘導システム=東京の税金を地方に誘導する仕組」と「世襲現象」に直接の関係はない。前者は「世襲・非世襲」を問わずこの社会に作用してきた政治の要因だからです。

また、例えば、2007年度において、GDPに占める国・地方の公的消費・投資の割合が20%を大きく超えている(そして、一般会計・特別会計の合算の占める名目GDP比は60%を超える! まして、ばらまき政策が特徴の民主党政権下でこの数値は鰻登り!!)現下の福祉国家・日本。あの旧ソ連の経済官僚も裸足で逃げ出すような社会主義国家・日本。所謂「道州制」を導入しようとも凄まじい経済力の地域間格差のある日本。これらの現状を鑑みるに「地方のことは地方の政治家がやれ、そして、国会議員は天下国家のことを専らやれ、アメリカの上院議員のように」という主張は非現実的です。

而して、社会主義からの脱却を進め行政の無駄遣いをミニマムにするためにも前者の「利益誘導システムの打破」は必要不可欠なことでしょうが、それと後者の「世襲現象」は別の問題。蓋し、地方に根づいた政治家一族の存在というのは(「利益誘導システム」にかかわる限りその弊害は是正されるべきとしても)郷土への帰属意識と忠誠心をその思想の中核とする保守主義から見ても好ましいことでさえある。そう私は考えています。

この「利権と世襲」の関連では、しばしば、「政治屋」と「政治家」(statesman and politician)の対比で政治を語る言説を見聞きします。けれども、

(1)有効需要の管理と金利の政策誘導という財政金融政策を基本的枠組みとするケインズ政策を採用している、福祉国家化した、(2)大衆民主主義社会においては、最早、中原に鹿を追うことを目指すほどの政治家もそのどちらでもあらねばならない。

畢竟、安倍元首相が<7・29>で大敗を喫したのは彼の「戦後レジュームからの脱却」が有権者に拒否されたのではなく「無視」されたから。そう私は総括していますが、それは大衆民主主義下では「政治屋」としての規定演技(compulsory)でもそこそこのパフォーマンスを上げられなければ、「政治家」として経国の理念を具現する謂わば自由演技(free)を舞うチャンスも与えられない現実を意味している。この現実を「政治家-政治屋」峻別論を唱える向きは直視するべきだと思います。

◆政治の活力の源泉としての世襲議員のポテンシャル

フランスでは「永遠のマレ」と言い、第三共和制以来(本当は、ジャコバン独裁の終焉以来、ごく短期間の二度の帝政期とドゴール将軍のクーデタによる第五共和制の初期を除き)現下の第五共和制の1980年代末までフランスの政権は「中道政党の離散集合・合従連衡」に終始していました。

要は、(1年に満たない細川・羽田政権を除き1955年から半世紀以上続いた自民党長期政権どころではなく)連立政権の組み合わせと首相の顔は変わるけれど、基本的には変化の止まった政治的風景がフランスでは100年以上続いていたということ。

ちなみに、「マレ」とはその中道政権の創始者の名前ですが、フランス語では(抜け出せない)「泥沼」の意味もある。つまり、極左の共産党と極右政党は政権に無縁であり、これらを除く多数の中道政党が議席の足し算で「過半数」を獲得できる組み合わせを巡り合従連衡を繰り返した。よって、フランスには議会とは別に「強い長期政権」を可能にする大統領が不可欠になった。

蓋し、枝葉抹消の事象を巡る政局遊戯に明け暮れる現下の我が国の情勢や戦前の統帥権干犯問題以降の憲政史を想起すれば、我が国の政治文化においても(安全保障政策と天皇制に関する哲学を共有する)保守の二大政党制が具現しない限り「大統領制」が必要な気がしないでもない。

而して、大統領制導入が現行憲法からは直ちには難しい以上、日本の政治に効率と活力を与えるものは政策中心の政権交代に道を開く政策を中心軸とした政界再々編しかないのではないか。ならば、その政界再々編の核弾頭となりうる勢力には、比較的に選挙に煩わされることの少ない有為の世襲議員が含まれないはずはない。そう私は考えています。

畢竟、政界再々編が行なわれれば将来的には「世襲現象」は漸減するかもしれない。而して、英国やドイツのように選挙区の「国替え」制度(謂わば、江戸時代の名門譜代大名のように役職にともない役職の格に見合った領国への国替えが行なわれる仕組み)に移行するのかもしれない。

これは上で述べてきた主張の否定撤回ではなく、政界再々編の過程で日本の政治が「政策と理念」を軸とした保守政党間の競争に移行するにともない(要は、選挙が漸次「政党本位」に移行するにともない)「若やお嬢が無所属でその金城湯池の選挙区から出馬する可能性と必要性」が低くなるのであればそれもありうるということです。現状では、しかし、上記の理由から世襲批判には私は批判的にならざるを得ないのです。

持統天皇