※Yahooからアメブロに引越して<2018年04月07日 18時43分42秒>に作成した記事の不具合を修正、加筆しての再投稿しました。

よく戦時中は「敵性語禁止」だったという話を耳にする。野球やその他スポーツ、更に楽器など、「これはひどい!」とばっかりに、お笑いネタにしているのを見かける。

しかし、少しでも戦前、戦中の記録を読むと禁止されているはずの外国語が、頻繁に登場することが解る。

特に公文書には、アルファベット、メートル、センチ、インチと言った数量単位、技術用語、料理や調理器具などが一般的に使われている。街中にも英語などが使われていたことが解った。

違和感を感じながら調べてみると、何故か敵性語を禁止する法的根拠は見当たらない。

敵性語禁止を啓発したり、堅苦しい日本語訳をこじつけていたのは、新聞、雑誌、ラジオ、映画などではないだろうか?

戦前のマスコミは、自ら「戦意高揚」を煽り、自主規制として「敵性語禁止」の風潮を醸成していったのでは…と疑ってみた。

では何故、昭和天皇の「戦争回避」のお声に耳を貸さず、マスコミは「戦意高揚」を煽ったのだろうか?

右図のように大正15年(1926年)から昭和20年(1945年)までの主要日刊紙の発行部数を見れば一目瞭然だろう。

戦線が拡大するにつれて、新聞の発行部数はウナギ登りとなり、朝日新聞は満州事変前の約120万部から3倍以上になった。

日清、日露戦争で、味をしめた新聞社は、世論を煽る事で大きな利益を得る事が解り、昭和に入って拍車がかかった事を裏付けている。

もし新聞売上げの為に日本が大東亜戦争へ進んだのだとしたら、国民の敵は「軍部」や「英米」でなく、本当の戦犯は「新聞社」と云う事になる。

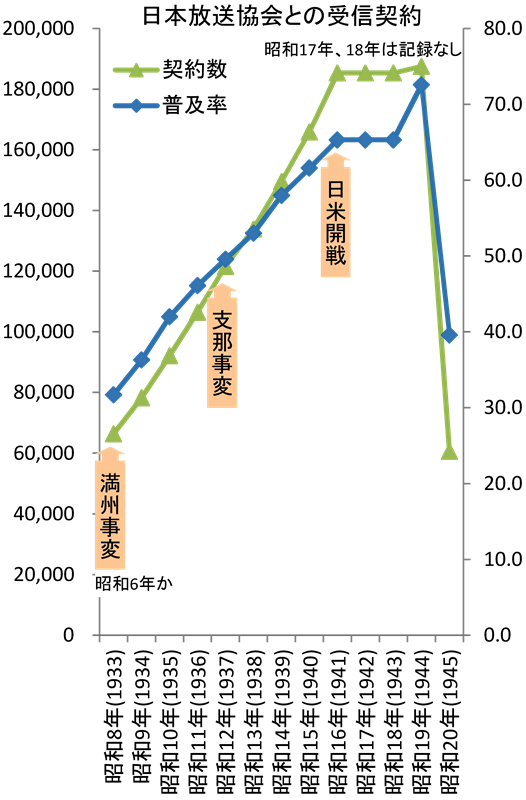

大正14年(1925年)に始まったラジオ放送は満州事変を契機に普及は加速して、ベルリン・オリンピック大会(1936年)で10万世帯(40%)に普及するまでに至った。

初期のラジオは電話と共に、庶民にとって高嶺の花であった訳で、ラジオ放送は言論を支配するエリート層が聴取者であったとも言えよう。

ラジオも新聞と同様に戦線の拡大に伴って、飛躍的に受信契約が拡大し、昭和19年には全世帯の72%がラジオを持っていたことになる。

これは出兵した留守家族が、戦地の情報を知る手段としてラジオ放送が頼りになっていたのだろうと考えられる。

現代は、金科玉条のように「マスコミは反権力」を言って憚らない。この時代も確かに抑制的な政府をけしかけいたのだろう。

何れにしても、新聞もラジオも率先して「戦意高揚」の役割を果たしていた事は間違かろう。

言い方を変えれば、国民を一定方向に扇動していた…となる。普段使い慣れていた外国語の禁止は、如何にも庶民への攻撃材料に使いやすかった。

外国語禁止でゴルフをプレイするだけで、バラエティー番組が成立することを想像すれば、当時の庶民もどれ程息苦しかったのだろうか?

こうした風潮に、マスコミに逆らう事が難しい野球をはじめとするスポーツ界、音楽界、映画界、一般消費財のメーカー、飲料業界など、マスコミに煽動された庶民を恐れて「敵性語禁止」を許容せざるを得なかったのだろう。

更にマスコミにおもねて、受け狙いの政治家、官僚、軍の一部が同調して、「敵性語禁止」なる当時のポリティカル・コレクトネスに乗っていた事が容易に想像できる。

淵田美津雄

一方で、政府は「敵性語禁止」を支持した訳でもなく、法的根拠を与えた訳ではないから、公文書などでは当たり前のように外国語が登場していた。戦前、戦中の文書を少しでも読めば、この矛盾が解けてくる。

昭和17年(1942年)4月に米軍が行ったジミー・ドーリットル中佐の指揮による東京、神奈川、愛知、神戸への空襲に対して、大本営陸軍報道部は次のように発表したと、真珠湾総隊長を務めた「淵田美津雄自叙伝」に書かれている。

「指揮官はドゥ・リトルだが、実際はドゥ・ナッシング」

これが世にいう本物の「大本営発表」…「do nothing」はまさに敵性語…何と風聞とかけ離れているのだろう。

戦時に於けるプロパガンダは付き物だから、内容の信憑性を語っても意味はない。戦争が終わってから、目くじらを立てて大騒ぎする内容ではないだろう。

戦時中「敵性語禁止」も大衆を巻き込むマスコミ側の扇動材料だけで、むしろ行き過ぎた自主規制が庶民にとっては窮屈で、反発を込めてお笑いネタになっていたようだ。

カレーの「辛味入汁掛飯」などは、兵隊達が面白がってお笑いネタとして使っていたようだ。

後楽園スタヂアム五十年史には、審判が「ストライク…もとい、よし1本」と言い間違えて観客を笑わせる一幕もあったという。

戦時中に作られた映画の中にも英語の入った台詞は自然に出てくる。ヒット曲「酋長の娘」で「わたしのラバさん」は Lover じゃないのか。

また明治時代に欧米のスポーツが日本に紹介された際に、様々な外来語が日本語に翻訳された。これら外来語由来の日本語を敵性語と混同されている場合も多い。

先程の「写真画報」だが、(内閣)情報局の編集だ。「大政翼賛会」が推進する「新体制運動」を信奉する革新官僚と密接に連携していた。また大政翼賛会の思想的母体である「昭和研究会」には左翼学者や朝日新聞の記者が主導権を握っていた。

では当時、世論を誘導したい「大政翼賛会」の歎きともとれる記事を見てみよう。

|

|

|

| 外国語のパッケージ、ラベル(写真画報 昭和18年02月03日号) | ||

これが日本人に売る日本商品だらうか!

米英臭のある品物を喜ぶ氣持が、まだ銃後に殘つてゐると知つたら、前線 の將兵は、どんなに歎 き、どんなに悲しみ、どんなに怒ることだらうか。この歎き、この悲しみ、この怒りと同じ心で、もう一度身の廻りを見廻してみよう。學用品、化粧 品、藥品…童心を蝕 み、婦道を傷つけ、果ては戰力を挫 くもの、十二月八日の朝、既に消えてなくなつてゐる筈のものがまだ殘つてはゐたのだらうか。つくる人、賣る人、買ふ人、みんな前線將兵と同じ日本人だ。

写真画報 昭和18年02月03日号の記事より 情報局編

なげき、悲しみ、怒る…と云った感情的な言葉を繰り返し、「何で我々上級国民の言うことが聞けないのか?」と云わんばかりの勢いだ。何処かの野党と同じ思考だ。

昭和18年(1943年)と云えば、統制経済が厳しいはずだ。かつ情報ルートの少ない時代にも関わらず、写真のような商品が市中に出回ていたとは興味深い。いくらプロパガンダやマスコミ報道に煽られても、馬耳東風、これが庶民の底力なんだと感動した。

冷静になって考えてみると、戦後のマスコミも同じような過ちを繰返していないだろうか?

俗に「放送禁止用語」と云われる「放送注意用語」あるいは「放送自粛用語」と云った類いの、恣意的な自主規制がそれだ。「注意」とか「自粛」と言いながら、放送に載らないのだから「禁止」と同じだ。

例え少数でも、声の大きな圧力に突っ込まれることを嫌って、マスコミには自主規制と云う「禁止」が蔓延している。戦前の「適性語禁止」に酷似したムード作りが蔓延している。

普段「表現の自由」を標榜しているマスコミが、少し前の映画や文学でさえ真面に扱えない状態が続いている。あたかも無知な庶民を諫めるように…である。

戦前の敵性語も同じだが、マスコミが勝手に「片手落ち」「馬鹿チョン」など言葉の意味をはき違えて自主規制している事もある。それがいつの間にか定着してしまうのは、多彩な文化の退化を招いてしまう事は残念だ。

マスコミが煽動した「敵性語禁止」と「放送禁止用語」の類似点に、まったく同じ空気の醸成プロセスを感じてしまうのだが…。

自分の考え方にそぐわない言葉や、理解を超える言葉を「ヘイト」などと言って攻撃するのは、単なる「言葉狩り」以外の何物でもないだろう。

歴史の物差しで冷静に測れば、現代の60、70年安保、三里塚問題、沖縄基地問題、慰安婦問題、吉田調書問題、森友学園騒動、加計学園騒動も、全く同じ煽り方の方程式が見られる。そして例え結論が出ても、煽った側は知らぬ顔の半兵衛を決め込む。