| 遣隋使・遣唐使の派遣などにより、大陸の文化が7世紀前後から日本が積極的に取入れるようになった。大宝律令では、算博士・算師(現在の経理担当)と呼ばれる官職が定められ、「万葉集」に算術を詠んだ歌も残っている。 | ||||||

2世紀頃『九章算術』九章算術巻八 方程中國哲學書電子化計劃 |

||||||

| 前漢・後漢の紀元前1世紀から紀元後2世紀に出来上がったと云われる「九章算術」は、田畑の面積計算、立体の体積計算、交易に必要な比例式、平方根、立方根の計算、一次連立方程式、直角三角形が問題形式で収録されている。 | ||||||

|

|

||||||

| 江戸時代以前の近世以前においては、算道は官司請負制に基いて世襲によって各々の氏族に伝えられるようになり、一種の秘伝のように扱われ、閉鎖的な学術となっていた。また、禅寺では儒教の書物と並んで『九章算術』が僧侶の教育に用いられ、中巌円月が数学を好んで自らも『觽耑算法』という数学書を書いたと伝えられている。 | ||||||

1592年『算法統宗』(清代刻本) 黄山市屯溪区博物馆藏 |

||||||

算木(豊富郷土資料館蔵) |

明の時代になると、それまでの「數學家程」をまとめて、1592年に「算法統宗」が編成された。しかし一部特権階級の算法が広く普及することはなかった。 | |||||

| 難解な問題は筆記式だったようだが、計算道具としては主に「算木」が使われ、時代と共に「そろばん」も使われるようになったようだ。 | ||||||

|

|

||||||

| それまで日本でも算術は公家や学者だけの閉鎖的な学問だったが、明の「算法統宗」にヒントを得て、江戸初期の寛永4年(1627年)に吉田光由が「塵劫記」(じんこうき)を執筆した。この「塵劫記」が、「和算」として広く庶民まで算術が普及する大きな切っ掛けとなった。 | ||||||

1659年改定版『改算塵劫記』 国立科学博物館の展示 |

||||||

|

|

||||||

| 武士の藩校だけでなく、町民の通う寺子屋に於ける「読み・書き・算盤」の「そろばん」とは、珠算技術の向上もさることながら、ねずみ算や更に高度な数学の教育も含まれていた。 | ||||||

1634年頃『新編塵劫記』 ねづみさんの事 |

||||||

| 「塵劫記」では、命数法や単位、そろばんの使い方(珠算)、掛け算九九などの基礎的な知識のほか、面積の求め方などの算術を身近な話題をもとに解説し、これ一冊で当時の日常生活に必要な算術全般をほぼ網羅できる内容となっている。 | ||||||

| この「塵劫記」で体系付けられた「和算」を飛躍的に発展させたのが、関孝和と云われている。 | ||||||

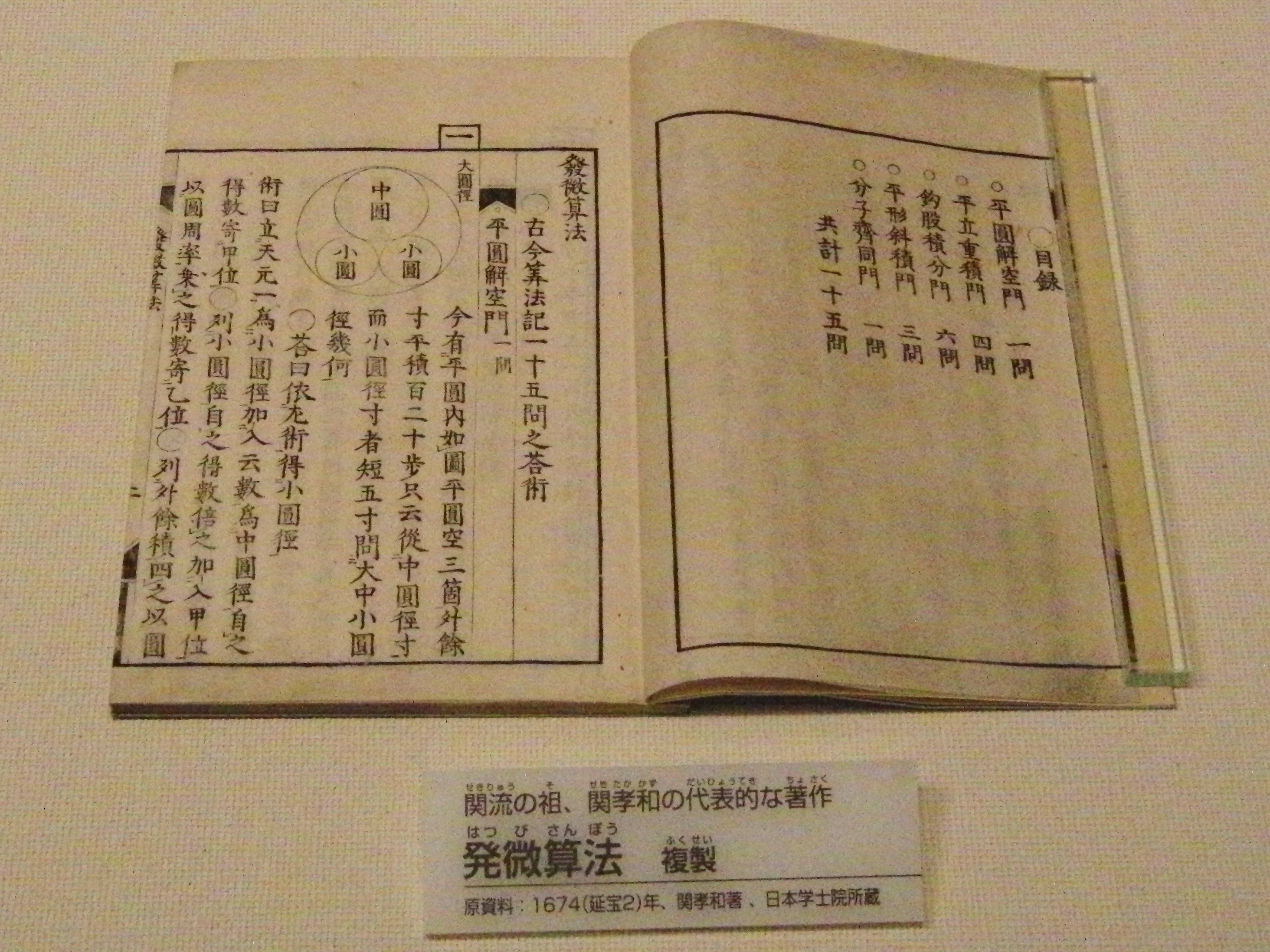

1674年『発微算法』(複製) 国立科学博物館の展示 |

||||||

関孝和の像 |

関孝和は、宋時代から使われてきた算木などを用いた一次方程式に基づく「天元術」から、延宝2年(1674年)に多次方程式を可能にする「点竄術」(てんざんじゅつ)をあみ出し「発微算法」(はっぴさんぽう)に著し、和算が高等数学として発展するための基礎を作った。 | |||||

| 世界で最も早い時期に行列式・終結式の概念を提案したことはよく知られる。 | ||||||

1712年『括要算法 4巻』圓率解、環矩圖 国立国会図書館デジタルコレクション |

||||||

| 更に延宝9年(1681年)には暦の作成にあたって円周率の近似値が必要になったため、正121,072角形に基づき小数第11位まで算出した。径1尺の円に内接する周を3尺1415926532とした。後に正徳2年(1712年)関孝和の弟子であった荒木村英が記録として「括要算法」(かつようさんぽう)で著している。 | ||||||

| それから約200年後の1876年、アレクサンダー・エイトケンの論文により「エイトケンのΔ2乗加速法」で円周率が計算された。 | ||||||

|

|

||||||

| また「括要算法」にはヤコブ・ベルヌーイよりやや早く別の手法で、数論における基本的な係数を与える数列となるベルヌーイ数を発見していたことも知られている。 関孝和は、吉田光由の「塵劫記」を元に純粋な「和算」を驚異的に発展させたが、その後、子弟などの手で長崎出島からもたらされた蘭学を和算と組み合わせて多くの算術が広がった。 | ||||||

1728年『分度余術』 国立国会図書館デジタルコレクション |

||||||

| 中でも、享保13年(1728年)に著された松宮観山の「分度余術」は、西洋流の三平方の定理や三角関数を取り入れた画期的な測量技術であった。 | ||||||

|

|

||||||

寺子屋の筆子と女性教師 |

前漢・後漢時代に偉大な「九章算術」を編纂し、明時代に「算法統宗」を作った支那だが、支配階層だけで、一般庶民階層への普及に力を入れる事が少なかったようだ。 その結果、算術の継承と革新が著しく停滞し、大清国の時代に「算術」は衰退してしまった。 日本社会では、中世代に始まった神社や寺院での民間レベルの教育、足利学校、江戸時代に京都で始まった「寺子屋」、江戸の「手習指南所」など、戦後でも年長者が年少者を支えることが日常のように行われてきた。 |

|||||

| これが賢者(目上)が弱者(目下)を擁護養育する「家長制度」や「徒弟制度」に由来したもので、日本独自の継続性を生み出した方法であったのだろう。いずれにしても、国内では広く一般庶民の発想を豊かにし、科学技術の進歩や革新を生む原動力になった事は、間違いなさそうだ。 | ||||||

金刀比羅神社算額 天明8年(1788年) keinakamura88さん |

||||||

| 江戸から明治にかけて、全国の神社に算額(絵馬)が奉納されていた。画像は大洲市新谷金刀比羅神社に天明8年(1788年)幾何学問題が解けたお礼にに奉納された算額のようだ。難しい算術も江戸庶民はクイズのように楽しんでいたのだろう。 | ||||||

|

|

||||||

| 戦後生まれの我々にとっては、幕末の開国後、全てが欧米の先進国によってもたらされた…かのように学校では教わってきたので、江戸時代には武士だけでなく広く庶民に高等数学が浸透していた事実には驚くばかりだ。 | ||||||

| 以前に、ロシア船「ディアナ号」が伊豆下田で大津波に襲われ大破した話を「日露和親条約と安政の大津波」に書いたが、ロシア側は代船の建造を幕府に願い出た。 |  「君沢型御船」絵図(福井県立図書館松平文庫収蔵) |

|||||

| この時、建造に参加した船大工は洋式造船の技術を習得する絶好の機会に恵まれた。洋式帆船の構造や技術を瞬く間に習得した。 | ||||||

| 更に、このスクーナー帆装形式を日本で使用するために「君沢形」として同型船を日本の船大工が10隻も量産してしまった。 | ||||||

|

|

||||||

| 伊能忠敬やからくり儀右衛門(田中久重)は、一朝一夕に現れた訳ではなく、加えて明治の下瀬火薬、伊集院信管などの先進技術も長い歴史の中に育まれ、更に世界の空を制した零式艦上戦闘機も精緻な技術蓄積が生んだ結晶なのだろう。 | ||||||

| 無論、これは数学だけに止まらず、医学、天文など様々な分野で、同じような革新技術を見る事ができる。 今回は神代の昔から連綿と続く数学のテクノロジーに、対する見方を知る良い切っ掛けとなった。 |

||||||