今日も9月に見た映画の“2本立て”記事ですが、鑑賞日は異なる2作品です。劇場はいずれも伏見ミリオン座で、どちらもドキュメンタリー作品というジャンルに属するようなので“一回”にまとめました。私のブログの「テーマ」分けでは“21世紀の海外作品”としましたが、後で紹介する『テル・ミー・ライズ』は製作年でいけば、およそ半世紀前の映画ということになります。![]()

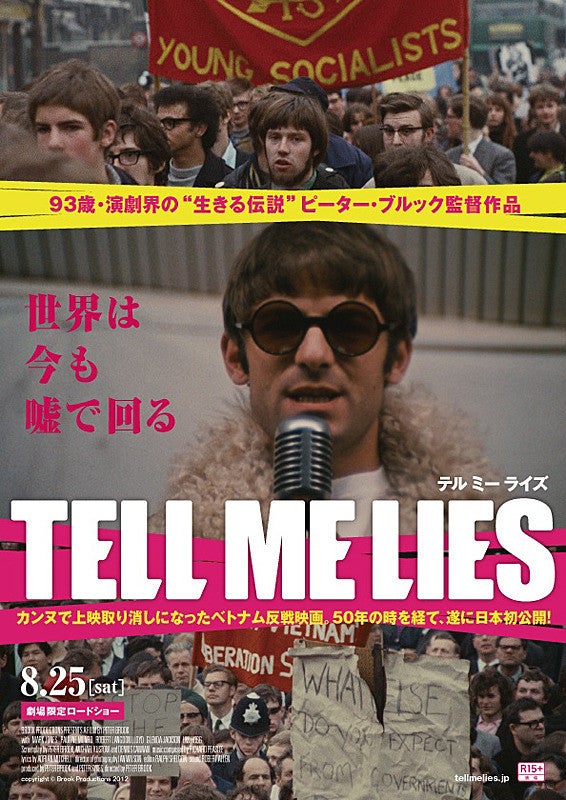

1本目の『顔たち、ところどころ』は、女性監督の先駆者として知られるフランス人監督のアニエス・ヴァルダと若手アーティストのJRが共同で撮り上げたロードムービー・スタイルの現代のドキュメンタリー作品。2本目の『テル・ミー・ライズ』は、現代演劇界の巨匠ピーター・ブルックが1968年にメガホンを取った3作目の長編の映画作品ですが、日本では製作から50年を経て今回が初めての劇場公開のようです。劇場は伏見ミリオン座(シニア会員1,000円×2)。![]()

以下は映画『顔たち、ところどころ』公式サイトに記載の紹介ストーリー(一部)です。

映画監督アニエス・ヴァルダ(作中で87歳)と、写真家でアーティストのJR(作中で33歳)は、ある日一緒に映画を作ることにした。JRのスタジオ付きトラックで人々の顔を撮ることにした二人は、さっそくフランスの村々をめぐり始めた。![]()

炭鉱労働者の村に一人で住む女性、ヤギの角を切らずに飼育することを信条とする養牧者、港湾労働者の妻たち、廃墟の村でピクニック、アンリ・カルティエ・ブレッソンのお墓、ギイ・ブルタンとの思い出の海岸、JRの100歳の祖母に会いに行き、J.L.ゴダールが映画『はなればなれに』で作ったルーブル美術館の最短見学記録を塗り替える・・・。――

「ヌーベルバーグの祖母」とも呼ばれる、フランス人女性監督のアニエス・ヴァルダと、参加型アートプロジェクト「Inside Out」で知られるアーティスト、JR(ジェイアール)がコラボした映画作品。年の離れた2人がフランスの田舎を専用トラックで巡りながら、街の人々と接し、作品を共に作り、残していくいく旅の様子を記録しています。その旅の条件は“計画しないこと”…。![]()

公式サイトでは「スタジオ付きトラック」と表現されていますが、JR(ジェイアール)の所有と思われるワンボックス・カーは、撮影された映像を大きく拡大されたプリント写真に転写できる機能を持っています。大きなポスターサイズに仕上がった写真を、その街々の古びた建物やモニュメントに貼っていくのが二人の“旅”の行為ですが、その出来あがった“作品”が面白い。

年齢的には母と子というより、祖母と孫に近い年回りのヴァルダとJR(ジェイアール)。旅の途中の二人のやり取りが淀みなく進むのは、孫の世代のJRがヴァルダに対して素直にリスペクトする気持ちがあるからだと思えます。一方、自分の前で決してサングラスを取ろうとしないJRに対して文句を言うヴァルダ。ゴダール監督のサングラスの例も出して語る彼女の姿があり、最後は彼女の願いを受け入れるというJR。こんなドキュメンタリーもあるんですね。![]()

(2017年、監督・脚本・出演・ナレーション/アニエス・ヴァルダ、製作/ロザリー・ヴァルダ、音楽/マチュー・シェティッド)

以下は映画『テル・ミー・ライズ』公式サイトに記載の作品紹介の文章(一部)です。

今年93歳になった、演劇界の<生きる伝説>、ピーター・ブルック。1968年に激化したベトナム戦争を痛烈に批判した監督作、『テル・ミー・ライズ』はその年のカンヌ映画祭に選出されるも、上映取消し。しかし同年のヴェネツィア映画祭に選出され、審査員特別賞とルイス・ブニュエル審査員賞の2部門受賞する。![]()

だが本作はアメリカやイギリスの一部の劇場でしか公開されず、しかも様々な妨害を受け、短期間しか上映できなかった。また本編も紛失し、幻の作品とされてきた。しかし、2011年に本編が発見され、修復し2012年に復活上映。そして50年の月日を経て、ついに日本でも劇場公開される![]() “なぜ、人は争い、なぜ、それを終えることができないのか?”――

“なぜ、人は争い、なぜ、それを終えることができないのか?”――

日頃から映画作品の鑑賞前の“予習”をあまり心がけない私です。余分な情報のないことで作品鑑賞するメリットも少なからずあると信じていますが、やはりある程度の予備知識を備えておいて見た方が良いなと思う反省も多いです。このピーター・ブルック監督の半世紀前のドキュメンタリーも事前の予習が必要だったかな…。とにかく睡魔に襲われてピンチでした。![]()

映画は激化したベトナム戦争を痛烈に批判した作品ということですが、撮られたのは1968年のイギリス・ロンドン。傷を負ったベトナム人の子供の写真に戦慄を覚えた3人のイギリス人の若者が、暴力の負の連鎖を理解し、自分たちが無力であることの現実を乗り越えようとしていく。歌や証言、大衆デモなどの映像を通して“カウンター・カルチャー”の時代感が伝わります。

描かれた時代は、ジャスト半世紀前の1968年。この年、私は小学4年の10歳です。つい最近ですが、朝日新書で発行されたばかりの「1968年」(著者/中川右介)を読み終えました。安保反対、ベトナム反戦などの政治的な状況の中、GSブームや少年マンガ誌の激しい競争、プロ野球や日本映画など身近な題材でアプローチしていて、とても面白い著書でした。![]()

(1968年、製作・監督・脚本/ピーター・ブルック、脚本/マイケル・カストウ、デニス・キャナン、撮影/イアン・ウィルソン、音楽/リチャード・ピースリー)

|

1968年 (朝日新書)

983円

Amazon |