副腎皮質機能亢進症は、犬の内分泌性(ホルモン性)疾患のうちよくみられるものの一つです。7歳以上での発生が多くみられます。

副腎(ふくじん)と言っても、腎臓の近くにあるだけで腎臓とは全く異なる働きをしている臓器です。

他には、甲状腺機能低下症、副腎皮質機能低下症などがありますが、それはまた別の機会にお話しします。

ホルモンの病気と言われると、ピンと来ないかもしれません。放っておいても大丈夫そう、なんて思われるかもしれません。

実際に、この副腎皮質機能亢進症では、

・多飲多尿(お水をよく飲んで、尿量が多い)

・多食(よく食べる)

・皮膚病変(薄い皮膚、脱毛、色素沈着、感染症など)

・腹部膨満(お腹が膨らんでいる)

・骨格筋の萎縮(手足の筋肉が落ちてくる)

などの症状がみられることがありますが、多くの場合は見た目には元気で、始めから重度な症状を示すことはめったにありません。

ですが、進行すれば発作やふらつき、失明などの神経症状、また肺血栓症により突然の呼吸困難で死に至ることもあります。

そのため、早期発見、早期治療が必要なのです。

★なぜこのような病気が起こるのでしょうか?

この病気は、脳にある下垂体の腫瘍(下垂体性)、または副腎の腫瘍(副腎性)が原因です。

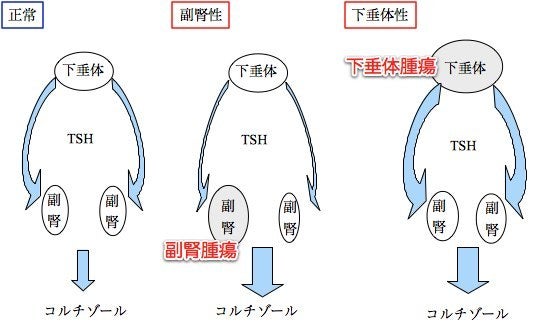

下の図のように副腎から放出されるコルチゾールというホルモンは、下垂体からの命令により調節されています(図:「正常」)。

しかし、下垂体の腫瘍により必要以上の過剰な命令が出されることで、副腎から過剰なコルチゾールが放出されてしまいます(図:「下垂体性」)。

また副腎自体の腫瘍により、下垂体からの命令に関係なく、過剰なコルチゾールを放出してしまうタイプがあります(図:「副腎性」)。

犬の場合には、下垂体性が80~90%、副腎性が10~20%と言われています。

★どのように診断するのでしょうか?

この病気を確定診断するには、単に血液中のコルチゾールを測定するだけで、すぐに判断出来るわけではありません。

コルチゾールの測定法もいくつかあり、一つの検査で診断がつかなければ複数の検査を実施しなければなりません。

(例:ACTH刺激試験、低用量デキサメタゾン試験など)

その他にも十分な問診、身体検査に加え、血液検査、血液生化学検査、レントゲン検査、超音波検査などが必要です。

また、下垂体性であれば、下垂体腫瘍の大きさによって予後や治療法が変わるので、脳のCT検査やMRI検査により腫瘍の大きさを確認するべきであると思われます。

★治療法は?

下垂体性であれば、腫瘍自体は多くが良性です。良性とは転移、播種することがない腫瘍です。しかしその場で大きくなるだけでも周囲の脳にダメージを与えてしまう可能性があります。そのため腫瘍の大きさによって治療方法を検討する必要があります。

・内科療法(お薬で放出されるホルモンの量を調節する)

・放射線治療

・外科手術

副腎性であれば、悪性腫瘍の可能性が高いので、基本的には 外科手術 が必要です。しかし、診断された時には、すでに近くの大きな血管を巻き込んでいたり、転移してしまっている場合もあり、手術が出来ないこともあります。

元気なうちは、「今は調子がいいから」と軽く考えてしまいがちですが、この病気は腫瘍性疾患で命に関わることもあります。

見た目で分かるほど調子が悪くなってからでは手遅れになることもあります。

7歳以上のわんちゃんで、はじめに書いたような症状がみられた場合には早めに動物病院にご相談下さい。

アイリス動物病院HP

アイリス動物病院Facebook

中村