みなさん、将棋を指したことはありますか?将棋の対局を観戦することに興味はありますか?一度は指してみたけど相手にボロ負けしたという方も、連戦連勝するほど実力のある方も、このページをお読みください。

名人戦

将棋における名人は、かねてより将棋界の最高権威者とされる称号で、現在では名人戦の勝者がこれにあてがわれます。しかし、名人になるためには、順位戦で昇級を重ねてA級に到達し、そこで最も多くの勝数を得なければ挑戦者になれないため、他のタイトルに比べて挑戦するのが難しいのです。

かつて将棋の名人は世襲制で、将棋指しの家元の第一人者が代々「名人」を名乗っていました。明治以降は、将棋界の年功ある実力者が推挙されて名乗った名誉称号となり、小野五平と関根金次郎が襲位しましたが、のちに実力制名人戦が企画され、一世名人制が廃止されたことを機に、昭和10年、名人戦の制度がはじまりました。

名人戦の開始当初は全八段の棋士による挑戦者決定リーグ戦を2年がかりで行い、のちに七段以下の棋士も参加するようになりましたが、昭和21年以降は順位戦と連動するようになり、順位戦A級の優勝者が名人に挑戦する資格を得る方式となりました。ただし、昭和23年(1948)~25年(1950)は順位戦A級の上位3名とB級の優勝者によるパラマス式トーナメントの優勝者が挑戦資格を得る方式で行われていました。挑戦手合いは七番勝負で、当初は1局3日制であったが、昭和22年から持ち時間各8時間の1日制になり、さらに昭和25年からは2日制に変わりました (持ち時間は、昭和42年までは各10時間、昭和43年から各9時間)。

名人戦は前期名人と順位戦A級優勝者が戦う七番勝負で、全国各地の旅館や料亭、あるいは文化的施設など格調高い場所で行われています。持ち時間は各9時間、2日制の対局となっています。例年4月に始まり、遅くとも7月には決着、その勝者が名人の称号を獲得します。

最初の実力制名人は木村義雄 (十四世名人)、令和3年4月現在の名人は渡辺明。

永世名人

永世名人の資格は名人位を5期獲得した棋士に与えられます (襲位は原則引退後)。永世名人及びその資格者は以下の通りです (令和2年現在)。

十四世名人:木村義雄 (昭和27年、引退時襲位)

十五世名人:大山康晴 (昭和51年、現役襲位。名人18期などの偉業)

十六世名人:中原誠 (平成19年、現役襲位。名人15期などの偉業)

十七世名人:谷川浩司 (襲位は原則引退後)

十八世名人:森内俊之 (襲位は原則引退後)

十九世名人:羽生善治 (襲位は原則引退後)

具体的な称号は「● + 世名人」(●は漢数字)となっていますが、世襲制・推挙制時代の数字を引き継いだため、実力制永世名人の世数は十四世で始まっています。

前名人

かつては名人が名人戦 (七番勝負)において負けて失冠し、かつ他のタイトルに在位していない場合において、「前名人」の称号を1年間称することができる制度が存在していました。「前名人」呼称者は、次期の名人戦が終了するまで、タイトル保持者に次ぐ序列の地位におかれました (ただし、前名人の称号を辞退して段位で呼称されることも可能)。しかし、称号として「前名人」を名乗る者が20年以上現れない状態が続いたため、竜王戦七番勝負で敗れて竜王を失冠した場合に称する「前竜王」ともども、令和2年(2020)に「前名人」の称号は廃止となりました。

順位戦

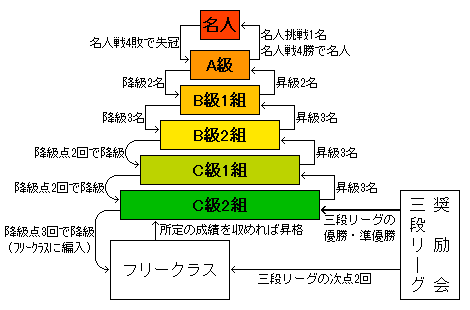

名人戦の予選といえるものが、順位戦であり、こちらは昭和21年に開始され、棋士にとっての最重要棋戦となっています。なぜならば、昇級により段位が上がる他、棋士が順位戦のどのクラスに属しているかによって対局料が大きく変動し、棋士の収入に直結すること、そして順位戦に在籍していることが、棋士が現役であるための基礎的な条件となるからです。順位戦は、A級・B級1組・B級2組・C級1組・C級2組の5つのクラスからなり、その在籍クラスと順位の制度は、タイトルなどの称号や段位とともに棋士の序列・階層構造をなすものとされています。

各クラスごとに、おおむね6月から翌年の3月までに亘ってリーグ戦を行い、その成績に応じて次期のクラスと順位が決まります。また、新棋士はC級2組からの出場となります (一部は順位戦に参加できないフリークラス棋士からのスタートとなるが、その場合でも所定の成績を収めれば順位戦にC級2組から出場することとなる)。飛び級はないため、順位戦初出場から名人挑戦まで最短でも5年かかる制度となっています。

A級

名人1名を除いて、A級は原則10名 (名人戦の敗者を含む)の定員制となっています。A級では総当たりのリーグ戦が行われ、持ち時間は各6時間 (1分未満の消費時間は切り下げ)となっています。A級では最も多くの勝数を収めた1名が名人に挑戦となり (複数名の最多勝数者が発生した場合は挑戦者決定のプレーオフを行う)、成績下位の2名が降級 (A級→B級1組)となります。

B級1組

B級1組は原則13名の定員制で、総当たりのリーグ戦が行われ、持ち時間は各6時間 (1分未満の消費時間は切り下げ)となっています。B級1組では成績上位の2名が昇級 (B級1組→A級)、成績下位の3名が降級 (B級1組→B級2組)となります。

B級2組

B級2組では10戦のリーグ戦が行われ (持ち時間各6時間、チェスクロック方式)、原則として成績上位の3名が昇級し (B級2組→B級1組)、4人につき1人の割合の成績下位者には降級点がつきます。降級点を2つ取った場合は降級となります (B級2組→C級1組)。B級2組の降級点は、勝ち越し又は2年連続指し分けで消せます。

C級1組

C級1組では10戦のリーグ戦が行われ (持ち時間各6時間、チェスクロック方式)、原則として成績上位の3名が昇級し (C級1組→B級2組)、4人と半分につき1人の割合の成績下位者には降級点がつきます。降級点を2つ取った場合は降級となります (C級1組→C級2組)。C級1組の降級点は、勝ち越し又は2年連続指し分けで消せます。

C級2組

C級2組では10戦のリーグ戦が行われ (持ち時間各6時間、チェスクロック方式)、原則として成績上位の3名が昇級し (C級2組→C級1組)、4人と半分につき1人の割合の成績下位者には降級点がつきます。降級点を3つ取った場合は降級となります (フリークラスに編入、ただし60歳以上の年齢で降級となった場合は引退)。降級点が2つついたC級2組の棋士は、勝ち越し又は2年連続指し分けで降級点を1つ消せますが、C級2組の1つ目の降級点は、昇級もしくは降級しない限り消えません。

フリークラス

上記5つのクラスの他、順位戦 (名人戦)に出場しないフリークラスの制度があります。フリークラス棋士は、順位戦を対局しません。フリークラスには、以下に該当する棋士が在籍しています。

1. 順位戦C級2組で降級点を3つ取って降級した棋士。ただし、年齢60歳に達しないで降級した場合に限る。

2. 三段リーグの次点を2つ取り、又は四段編入試験合格により四段の棋士となった者

3. 自らの意思でフリークラス転出を宣言したB級1組以下の棋士

順位戦C級2組の降級点3個、三段リーグ次点2個又は棋士編入試験合格によるフリークラス棋士は、勝率6割以上かつ勝数が「参加棋戦数+8」以上となる単年度成績を修めた場合、良いところ取りで連続30局以上での勝率が6割5分以上になった場合、年度対局数が「参加棋戦数+1」の3倍に達した場合、全棋士参加棋戦で優勝した場合及びタイトル挑戦を決めた場合には、次年度の順位戦にC級2組で出場することとなりますが、これらの成績を修められずにフリークラスに10年間とどまった場合(年度の途中で編入された場合はその最初の年度を算入しない)及び年齢60歳に達した年度が終了した場合には、引退となります。

当期順位戦の全対局が終了した後、翌期にB級1組以下となる棋士は年度末までの間にフリークラス転出を宣言することができます。フリークラス転出を宣言した場合、順位戦には二度と出場することができなくなりますが、所定の年数が経過するまでは、順位戦以外の公式棋戦に出場する資格が保証されます。順位戦に引き続き在籍可能であった最短年数 (転出時点のクラス・降級点の状態からフリークラス編入まで降級及び降級点を毎年続けた場合の所要年数、以下「最短年数」という)が経過した時点で65歳以上となる場合は、転出後最短年数を経過したところで引退となります。最短年数が経過した時点で65歳に達しない場合は引き続きフリークラスに在籍できますが、最短年数の期間を経過した後さらに15年が経過し、もしくは65歳に達した年度が終了したところで、引退となります。

休場

病気などのやむをえない理由により、順位戦を1年間休場した場合、次期の順位は「張出」となります (扱いは順位最下位)。A級やB級1組での休場者がいる場合、休場者1名につき降級枠は1つ減り、翌期はクラスの定員を超過することになります。A級やB級1組においては、2年連続の休場で降級となります。B級2組以下のクラスでは、2年連続の休場で降級点がつき、そのまま3年目を休場すると降級となります (休場の時点ですでに降級点がついていればそれも考慮され、降級点あと1つで降級となる者が休場した場合は2年連続の休場で降級する)。

昇級・降級・降級点に関する補足

B級2組以下のクラスでは、リーグ戦の構造上、複数名の全勝者が発生しうるようになっており、通常の昇級枠を超える人数の全勝者が発生した場合に関する特別な規定があります。すなわち、同じ成績を残した棋士の順位は前期の順位によって決まり、昇級に関しては順位の上の棋士が優先されるところ、10戦全勝の成績をあげた場合には、リーグ表の順位にかかわらず昇級となり、当該の全勝者が4名ないし5名発生した場合でも、全勝者は全員昇級となります。したがって、B級2組で4名以上の全勝者が発生した場合、翌期のB級1組は定員を超過することになります。

A級及びB級1組は定員制であり、通常はA級の成績下位2名及びB級1組の成績下位3名が降級しますが、何らかの理由で在籍人数が変動した場合 (定員超過・定員割れ)、次期のリーグ戦では降級者の人数の調整がなされます。なお、指し分け又は勝ち越しの成績でも降級となることがあります。

A級において複数名の最多勝数者が発生した場合は、当該の最多勝数者全員で名人挑戦者決定のプレーオフを行うこととなっていますが、このとき最多勝数と降級枠の両方に該当する者が生じた場合には、プレーオフ敗退者のうち順位の下の棋士が降級となります。

一方、B級2組以下のクラスでは、1年間の成績不振のみで直ちに降級することはなく、そのクラスに応じた割合の成績下位者 (B級2組では4人につき1人、C級1組では4.5人につき1人、C級2組では5人につき1人。1人未満の端数は切り下げ)に対して降級点が与えられる制度となっており (降級点制)、B級2組とC級1組では降級点2つで降級、C級2組では降級点3つで降級となる一方、降級点あと1つで降級となる者が勝ち越し又は2年連続の指し分けで降級点を1つ消せる規定があります。降級点は指し分け(5勝5敗)又は勝ち越し(6勝4敗)の成績でも与えられることがあるため、仮に降級点あと1つで降級となる者が降級点枠と降級点1点消滅の両方の条件に該当した場合は、降級せず、降級点数はそのままとなります。

降級については、第27期(昭和47年度)順位戦のA級において灘蓮照が降級枠に該当しながら指し分けの成績を理由として残留が認められた事例があるため (この期のA級は在籍棋士が12名で、1名の休場者がいるため降級枠3名)、A級やB級1組においては「指し分け以上の成績を残した者は降級しない」ものと考えられていました。ところが、このような規定は明文化されたものではなく、将棋連盟にも文書化された記録がなかったことが判明したため、名人戦・順位戦の主催者と日本将棋連盟で協議した結果、第76期順位戦のA級(在籍棋士11名)で同様の事例が起きた場合は降級とすることが確認されました。そこで、第77期(平成30年度)順位戦より、昇級・降級及び降級点について、上述した内容があらたに規約されることとなりました。

順位

リーグ表の順位は、以下の順序に従って1位から順に決まります。

<A級>

1. 名人戦の敗者

2. A級残留者(名人挑戦に至らなかった全員)

3. B級1組からの昇級者

<B級1組>

1. A級からの降級者

2. 全てのB級1組残留者

3. B級2組からの昇級者

<B級2組>

1. B級1組からの降級者

2. B級2組残留者(前年度降級点を取った者以外)

3. C級1組からの昇級者

4. B級2組残留者(前年度降級点を取った者)

<C級1組>

1. B級2組からの降級者

2. C級1組残留者(前年度降級点を取った者以外)

3. C級2組からの昇級者

4. C級1組残留者(前年度降級点を取った者)

<C級2組>

1. C級1組からの降級者

2. 全てのC級2組残留者

3. フリークラスからの昇格者及び三段リーグ優勝・準優勝による新棋士

上記それぞれ同じ分類の中では、勝敗順を第1優先、前期リーグ表順位を第2優先として新しく順位を定め、フリークラスからの昇格者及び三段リーグ優勝・準優勝による新棋士については、当該のフリークラスからの昇格又は四段昇段 (棋士入り)の日付順で並べられます (すなわち、前年4月2日~10月1日の日付でフリークラスから昇格した者は前年10月1日付の新四段より上位であり、前年10月2日~当年4月1日の日付でフリークラスから昇格した者は前年10月1日付の新四段の次、当年4月1日付の新四段より上位である。同日付のフリークラスからの昇格・四段昇段については棋士番号順に従う)。

対局規定

順位戦各クラスの対戦組み合わせと手番 (先手・後手)の抽選は、例年4月、以下の制約のもとで行われます。

1. B級2組以下のクラスでは師弟戦を行わない。A級及びB級1組における師弟戦はリーグの中間で行う。

2. 各順位戦の最終局には、兄弟弟子同士の対戦を行わない。

3. B級2組及びC級1組の抽選の際は、前期未対戦者を優先するが、組み合わせが不可能な場合は前期の対戦者を抽選の候補に入れる。ただし、3年連続の同じ対戦は行わない。C級2組では、前期の対戦者と当たらない。

4. 手番 (先手・後手)に関しては回数の均等に努め、3回連続同じ手番の対戦は行わない。

A級の最終戦とその一局前は一斉に行われます。B級1組以下の同一クラスの対局は原則として同じ日に行われます (在籍人数によってはC級2組の対局が2つの日程で分割開催されることもあるが、その場合でも最終局は同日一斉対局となる)。

順位戦の歴史

昭和21年に、名人戦の予選として順位戦の制度がはじまりました。当初、A級・B級・C級の3クラス制で、第1期順位戦の開始時に八段の棋士はA級に、七・六段はB級、五・四段はC級に振り分けられました。第2期(昭和22年度)から第4期(昭和24年度)まではA級の成績上位3名とB級の優勝者がパラマス式トーナメントによる挑戦者決定戦に出場し、その優勝者が名人戦に出場しましたが、第1期及び第5期以降はA級の成績上位者だけが名人に挑戦する資格を得られる方式となっています (複数名の最多勝数者が発生した場合はパラマス式トーナメントで挑戦者を決定)。

C級は第3期(昭和23年度)にC級1組とC級2組に分割、B級は第7期(昭和27年度)にB級1組とB級2組に分割され、現在の5クラス制が確立されました。定員制は第3期より導入され、A級の定員10名は現在に至るまで継続されています。また、第3期から第6期まではB級とC級1組の定員が各20名、第7期から第16期まではA級以外の全クラスが原則13名の定員制となっておりました。このうち、B級1組の定員制は現在に至るまで継続されています。

現行の順位戦は純粋な棋士のみの棋戦となっていますが、第3期から第5期(昭和25年度)まではアマチュア選手の、第4期ではさらに奨励会員の参加を認めていました。これは、財政難にあえぐ当時の日本将棋連盟が名人戦契約金の増額を求めた根拠として、棋士増員を行った一環といえます。

第17期(昭和37年度)からはB級2組以下のクラスに降級点制が導入され、B級2組とC級1組は降級点2回で降級、C級2組は降級点3回で予備クラスに編入となりました。また、第18期(昭和38年度)からはB級2組以下のクラスにおいて対局数を1人最大12局に制限され、第26期(昭和46年度)にB級1組以下のクラスで対局数を1人8局に制限されたのち、第27期(昭和47年度)からはB級1組は総当たり、B級2組以下のクラスは1人10局のリーグ戦となりました。なお、第26期は順位戦制度の改革議論が長引いてB級1組以下のリーグ戦の開始が遅れたために、上記の措置が取られたものです。

順位戦の持ち時間は、当初は各7時間でしたが、第22期(昭和42年度)からは各6時間となっています。

しかし、「順位戦」の名称は、昭和51年、いったん廃止されます。名人戦に包括され、それまでの順位戦A級は名人戦挑戦者決定リーグ、順位戦B級1組以下は名人戦昇降級リーグに改編され (1組~4組の4クラスからなり、新規の棋士は4組に所属)、期数も名人戦のものに合わせられました (そのため、順位戦の第31期~第35期は存在しない)。現在B級1組以下のクラスで行われているような、組ごとの同日一斉対局は、第42期の名人戦昇降級リーグ (昭和58年度)に導入されたものです。

昭和60年に、名人戦の挑戦者決定リーグと昇降級リーグは改編され、ここに「順位戦」の名称が復活しました。挑戦者決定リーグは順位戦A級、昇降級リーグの各クラスはB級1組・B級2組・C級1組・C級2組となりました。

C級2組 (昇降級リーグ4組)の降級点制は、廃止されていた時期があります。すなわち、昭和56年に昇降級リーグ4組の降級点制は廃止され、それに伴って4組在籍棋士の降級点がなくなり、これ以上の降級条件のない状態が順位戦のC級2組に引き継がれていましたが、第46期(昭和62年度)になって降級点制が復活し、C級2組の降級点が3つ累積した場合の降級により順位戦の出場資格を失うという規定となりました。

平成6年になって、フリークラスが制度化されました。棋士が公務・普及を主眼において活動するために設けられた制度で、フリークラスには、順位戦C級2組で降級点を3つ取って降級した棋士の他、自らの意思で順位戦からの転出を宣言した棋士が所属します。また、奨励会の三段リーグに次点の制度ができた後には、三段リーグの次点2回で四段に昇段した新棋士もここに所属となります。

第74期(平成27年度)まで、順位戦の対局はすべて持ち時間の1分未満の考慮は切り下げとなっていましたが、第75期(平成28年)以降、B級2組以下のクラスでの対局は1分未満の考慮も算入され、持ち時間を使い切った場合は1手60秒未満で指す方式に変わりました。

順位戦昇降級規定の変遷

第1期(昭和21年度)から第6期(昭和26年度)までは在籍クラスの制度が現在と異なっており、昇降級規定も期ごとに改定されていました。

・第1期ではA級 (八段戦)の優勝者が名人挑戦、B級 (六七段戦)及びC級 (四五段戦)では優勝者が昇級し、A級及びB級の成績下位者は降級した。

・第2期ではA級の成績上位3名及びB級優勝者が名人挑戦者決定戦に進出、B級の成績上位者4名はA級に昇級、C級は成績上位者9名がB級に昇級、次いで20名が次期のC級1組、残りの下位者がC級2組に振り分けられた。

・第3期はA級の成績上位3名が名人挑戦者決定戦に進出、成績下位3名が降級。B級及びC級(1組・2組)において予選リーグと決勝リーグが行われ、B級決勝リーグの優勝者は名人挑戦者決定戦に進出、B級の上位者3名がA級に昇級、C級の上位者4名がB級に昇級した。

・第4期ではA級の成績上位3名及びB級優勝者が名人挑戦者決定戦に進出。B級及びC級1組では成績上位各3名がそれぞれA級・B級に昇級、C級2組では成績上位者2名がC級1組に昇級。A級は欠員が生じたため成績下位2名が降級。

・第5期はA級の優勝者が名人挑戦 (複数の最高成績者がいた場合はプレーオフで挑戦者を決定)、B級の上位者3名とC級1組・C級2組の上位者各2名が昇級、A級の下位者3名とB級・C級1組・C級2組の下位者各2名が降級。

・第6期はA級の優勝者が名人挑戦、B級及びC級1組の成績上位各3名とC級2組の成績上位2名が昇級、A級・C級1組・C級2組の成績下位各2名が降級。A級からの降級者、B級残留者上位13名及びC級1組優勝者はB級1組、B級下位者及びC級1組の2・3位成績者はB級2組に振り分けられた。

第7期(昭和27年度)にA級・B級1組・B級2組・C級1組・C級2組からなる5クラス制が確立され、原則としてB級1組以下の成績上位各2名が昇級、各クラスの成績下位各2名が降級となる。C級2組からの降級者は予備クラスに編入。

第17期(昭和37年度)からB級2組・C級1組・C級2組の各クラスに降級点制を導入。B級2組とC級1組は降級点2回で降級、C級2組は降級点3回で予備クラスに編入。

昭和51年(1976)に、順位戦は名人戦に包括され、順位戦のA級を名人戦挑戦者決定リーグ、B級1組以下を名人戦昇降級リーグ (1組~4組)に改編。昇降級リーグの1組~3組は昇級2名、4組は昇級3名となる。挑戦者決定リーグと昇降級リーグ1組では成績下位各2名が降級、昇降級リーグ2組~4組は5人につき1人の割合の成績下位者が降級点付与となる。

第40期(昭和56年度)から昇降級リーグ4組の降級点制を廃止し、それまで4組在籍棋士についていた降級点は消去された。

第44期(昭和60年度)に名人戦挑戦者決定リーグを順位戦A級、昇降級リーグの1組~4組を順位戦B級1組・B級2組・C級1組・C級2組に改編。

第46期(昭和62年度)、三段リーグの復活に伴い、C級2組の降級点制を復活。C級2組で降級点が3つ累積した場合、降級となり、順位戦の出場資格を失う。

平成6年(1994)に、フリークラスを制度化。C級2組から降級した棋士が所属する他、B級1組以下のクラスに在籍することが予定される棋士が宣言により在籍することができるようになった。

平成30年(2018)に、A級において最高成績と降級枠の両方に該当した場合の扱い方、B級2組以下の各クラスにおいて全勝者が昇級枠を超過した場合及び降級点枠と降級点消去の両方に該当した場合の扱い方が明確化された。

第79期(令和2年度)から、B級2組とC級1組の昇級枠が3名になり、B級1組は成績下位3名が降級、B級2組は4人につき1人の割合の成績下位者が降級点付与、C級1組は4人と半分につき1人の割合の成績下位者が降級点付与となる。第80期(令和3年度)からは、C級2組も4人と半分につき1人の割合の成績下位者が降級点付与となる。

名人戦の主催者

創設当初は東京日日新聞と大阪毎日新聞の共催で、のちに2社の合併で毎日新聞社の主催となりましたが、昭和25年(1950)に朝日新聞社の主催に変わりました。その後、毎日新聞社は新たに王将戦を創設し、のちにスポーツニッポン新聞社との共催になって現在に至っています。

昭和51年(1976)には連盟が名人戦の契約金を大幅に増額することを要求したが (1億1000万円→3億円)、朝日新聞社はこれを拒否し続けたため、朝日新聞社との契約は同年7月で打ち切られました。その後、毎日新聞社が交渉に参加し、9月には契約金2億円で昭和52年(1977)からの名人戦の主催を行うことが決定しました。そのため、第36期名人戦の開始は大幅に遅れ、昭和52年は七番勝負が行われないこととなってしまいました。その後、朝日新聞社は昭和52年に朝日アマ将棋名人戦、昭和57年に全日本プロ将棋トーナメントを創設し、それぞれ主催するに至っています。

平成18年(2006)になって、連盟は名人戦の主催を朝日新聞社に移管することを発表したが、毎日新聞社が反発したため、最終的には毎日新聞社と朝日新聞社の共催、年額で契約金3億6000万円、将棋普及協力金1億1200万円とすることなどが合意されるに至りました。

名人戦・順位戦に関する昇段

将棋棋士の段位については、順位戦の昇級に伴う昇段の規定があり、具体的には以下のようになっています。

・四段の棋士は、順位戦C級1組へ昇級した場合、五段に昇段する。

・五段の棋士は、順位戦B級2組へ昇級した場合、六段に昇段する。

・六段の棋士は、順位戦B級1組へ昇級した場合、七段に昇段する。

・七段の棋士は、順位戦A級へ昇級した場合、八段に昇段する。

また、八段の棋士が名人になった場合は、その時点で九段に昇段となります。

昭和58年度まで、五段~八段の各段位への昇段は名人戦 (順位戦)の昇級による方法しか実力での昇段はありませんでしたが、昭和59年に「勝数による昇段」の規定ができた後には、順位戦昇級のみで八段まで昇段する棋士が少なくなってきてしまいました。昭和58年以前においては、五段~八段の棋士ほぼ全員が名人戦昇降級リーグ (順位戦)で昇級の成績を収めて当該の段位まで昇段してきましたが、昭和59年以降は他の規定 (勝数など)による昇段を1回以上経験する棋士が多数派となっていきました。実際、順位戦昇級と名人獲得だけで九段まで昇段した棋士は谷川浩司と丸山忠久の2名だけです。

というわけで、名人戦と順位戦に関する制度については以上です。

(最終更新日:2021年4月2日)