Wed 180418 おお早い!! E組テキスト印刷が完了/浪人も高3も迷わず受講すべし

午前10時、玄関のピンポンが2度鳴って「宅配便です」と言う。ニャゴロワが嬉しそうに「荷物ですよ♡」「荷物ですよ♡」と言いながら2階を駆け回った。

今井君は1時間半のお風呂から上がったばかりで汗みどろ。上半身マッパのまま、凍らせたグラスで冷たいビールをグビグビ、1日のクライマックスを味わっていたところであるが、ニャゴを黙らせるためには、どうしても玄関で宅配便を受け取るしかない。

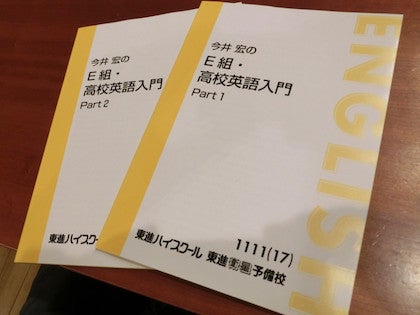

届けてもらったのは、東進から送付されてきたテキスト類。担当者からの丁寧なお手紙も添えられている。新講座「E組」のテキスト一式、昔の「1学期」「2学期」に該当する「Part 1」「Part 2」が2冊ずつ同封されていた。

おお、予想をはるかに上回るハイペース。狂言の世界なら、太郎冠者&次郎冠者の出現に、「頼うだオカタ」が「念のう早かった」と目を丸くするシーンである。

待ちに待ったテキストの完成だ。ニャゴも大いに興奮してニャゴニャゴ騒いでいる。「早くても6月」と冷静を決め込んでいたが、こりゃ早いや。受講可能になる日も、ググッと早まりそうだ。

東進が全体として、この講座にギュッと注力&注目してくれているのが分かる。嬉しい限りである。講師としてこんなに嬉しいことは他に考えられない。

ワタクシは、意地でも&どうしても、雪が降ろうが槍が降ろうが嵐が来ようが、何が何でもこの講座を成功させたい。他の予備校と「競争」などという気弱なことを言うつもりは一切ナシ。「完全に独占したい」と考え、しかもその独占は可能だと思っている。

だって、そうじゃないか。これほどギュッと濃厚&濃密に充実した講座だ。普通の予備校の英語講座に比較すれば、5倍6倍7倍の中身が濃縮されている。合計20回で、普通の講座の100回分の実力がつく。どうして宣伝&広告を遠慮する必要があるだろうか。

(「お、新テキスト、来ましたか」の瞬間。ピンクのお耳とお鼻、油断のない視線と姿勢。これほど理想的なネコがいるだろうか)

ニャゴは極めて正直なネコだから、新しいテキストに早速ニャゴニャゴし始めた。こんな素晴らしい教材に出会えたら、ニャゴだって10日後ぐらいから、英語を書いて話して読めるようになるかもしれない。

この講座では、1回の授業に与えられた90分を縦横無尽に活用し、毎回の授業で、以下のような贅沢なプログラムを構成したのである。講師の指示通り受講を進めれば、4技能の育成に向け、絶好のスタートが切れるものと自負している。

合計90分のタイムテーブルは、以下の通り。

① DICTATION5問(7分)

② LISTENING SECTION 1問(10分)

③ WRITING SECTION 7問(15分)

④ SPEAKING SECTION 3問(8分)

⑤ INTERMISSION(10分)

⑥ READING SECTION 25行×1問(40分)

受講してみると、正確なタイムテーブルの厳守ぶりに、きっと呆気にとられるだろう。

もちろんE組はあくまで「入門編」だから、基礎基本を徹底的に重視して、受講生が「むずかしい」「無理」と感じるような事項は扱わない。「E組」と名付けたのは、「今井のA組」「B組」「C組」「D組」に揃えたのだが、「Easy」「Entrance」「Enjoy」の「E」でもあるのだ。

だから、対象学年は問わない。高1になったばかりでもOK。優秀な中3生でもOK。高2もOK、チョイ出遅れた高3や浪人生もOKだ。大学生や社会人だって、ちっとも構わない。

どうだい、高3生諸君。どうだい、予備校の授業に失望した浪人生諸君。今からでも「E組」でロケットスタート、やってみないかね。確かに「4技能入試」なるものは、まだずっと先のことだけれども、これだけ集中した授業を受けられるのは、今や「今井のE組」以外は考えられないぐらいだ。

夏期講習の前提として、誰だって今ギュッと集中力を鍛えておきたいじゃないか。テキストの半分ちょっとしか終われそうになくて、それなのに「量より質だ」と開き直るような弛緩しきった授業で、ホントに大丈夫なの?

今井のメリハリ → 効きまくりの90分は、きっと一生モノであるよ。集中しきった90分授業×20回を受けて、浪人生を含む全学年の諸君、素晴らしい夏のスタートを切る方がいいんじゃないの?

(何しろ講座ナンバーも「1111」だ。日本国民の皆さま、この講座でカンペキに決まりでござるな)

望ましいのは、適度なスピード感をもって、どんどん受講を進めること。理想的には「1日に1講」、合計20回の講座を20日で受講し終えたらいい。それがやり過ぎだと言うなら、「2日で1講」「3日で1講」、そのペースだって悪くない。

だって諸君、間に1週間も10日も空けて、前の授業で何をやったか忘れてしまうような状況じゃ、効果は期待薄だと思わないかね? 適度なスピード感を保持しながら受講を進めるからこそ、抜群の効果を期待できるのだ。

E組では、前回の授業の復習を、次回の授業の受講によって出来るようにした。完全な予習にこだわり、「復習を100%完璧にしなきゃ」と思いつめて、受講速度が間延びするのが一番危険なのだ。思い切ってズンズン受講を進めるのがいい。

「そんなにどんどん受講したら、消化不良になっちゃうぞ」とか「予習&復習をカンペキにやらないと、分かったような気分になっちゃうだけだ」とか、そういうアドバイスをするオトナをよく見かける。

しかしそれは、語学学習について全然わかっていない証拠なのだ。スピーディーに学習を進めるからこそ、もりもり力がつき、期待感もどんどん大きくなって、楽しさも倍増する。間延びや中途半端や中だるみは、すべて学習への大敵なのだ。恐れず先に進んだほうがいい。

(ニャゴ谷ロワ平投手の力投。「腕がよく振れてますね」であるが、何より素晴らしいのは、集中力あふれるこの視線である)

講座の流れは、以下のようになっている。

① DICTATION:授業の冒頭、5問のディクテーションがある。ネイティブによって読み上げられる音声を聞き、そのまま書き取る訓練だ。正確なリスニング力が鍛えられる。題材は、前回の授業の「WRITING SECTION」。前回の復習をキチンとやっていれば、戸惑うことはない。

② LISTENING SECTION:約20行の文章をネイティブが繰り返し2回読み上げる。それを聴きながら、5つの空欄に聞いた通りの単語を書き入れる。リスニング能力の育成に欠かせない集中力を養える。使用する文章は、前回の授業の「READING SECTION」で丁寧に解説したばかり。ちゃんと復習していれば、カンタンに聞き取れるはずだ。

③ WRITING SECTION:この講座はあくまで入門編。トリビア的な細かい知識を語るつもりは全くござんせん。練習に使うセンテンスは、基本的な短文ばかり。苦手なら、予習はしなくていい。そのぶんキチンと復習に励んでほしい。

いつの間にか暗記するぐらい音読を繰り返せば、受講後の諸君は、「海外でこのセンテンスを使ってみたい」「旅に出たい」「留学してみたい」みたいな熱い気持ちに燃えているはずだ。

(疲労がたまった時、今井君は得意の「豚汁」で一気に回復をはかる。豚しゃぶ用の肉を500g、エリンギ・ゴボウ・ネギ・だいこん・じゃがいも・油揚げ。手前の丸いのが自慢の「エリンギ輪切り」。酒2合も、遠慮なしにドボドボ入れる)

④ SPEAKING SECTION:この授業は「4技能入門編」だから、いきなり双方向でネイティブと会話するところまでは進まない。「話してみたい」「正しい英語で反応してみたい」という誠実な熱意を後押しするにとどめる。

いきなりコワイ顔で「どんどん話してみろ!!」と言われたって、なかなか積極的にはなれないじゃないか。海外旅行とか初めての語学留学とか、そういう場面でいかにも役に立ちそうなシチュエーションを揃えて、諸君の熱意に応えたい。

⑤ READING SECTION:20世紀の予備校の読解のテキストは、「英文解釈」とか「英文和訳」と呼ばれ、英米の大作家や哲学者や随筆家の書いた難解な英文を、いろんな記号や文法用語を駆使して、「90分、やっとのことで1ページ」「50分かけてやっと10行」、そういう難行苦行のイメージがあった。

だから教室内には、「こなれた日本語にしないと減点だ」の声が響き渡り、「日本語に訳しても分かんないよ」の嘆きの声が、生徒の口から溜め息とともに漏れたものだった。今も多くの塾で、そういう読解の授業が続いている。

英語教育に対するマスコミの批判も、そういう側面に向けられたものなのだ。19世紀の小説家、20世紀の随筆家、大昔の人々が書いた混み入った古くさい構文を、四苦八苦して読みくだいても、ちっとも読解力がつかない。みんなが英語ギライになっていく原因も、要するにそこなのだ。

(椀の中の豚汁。実はむき身のアサリもたっぷり混入している)

この講座で使用するのは、グッと読みやすい英文ばかり。ニューヨーク・サンフランシスコ・メキシコ・パリ・アムステルダム・イスタンブール・東南アジア。海外旅行や留学で、諸君が訪れそうな場所の身近な話題が満載だ。

「よし、この街を訪ねてみよう」「ここを旅してみたい」と思えるような文章を揃えた。平易な文章に、懇切丁寧な解説。毎回20行あまりの文章だが、それが次回の授業の前半で、そのままリスニングの教材に早変わりする。そこでもう1度、別の角度からしっかり復習ができる仕組みである。

うげ、素晴らしい、あまりにすげー、こりゃ理想の講座、理想の授業だ。音声を担当したネイティブのナレーターも全て一流。授業で100%理解したら、ネイティブの音声をナンボでも聞いて、ナンボでも音読に励んでほしい。

復習の音読は、どんなに下手でも構わない。ダウンロード用の音声教材にも、一流ナレーターの素晴らしい音声がついている。ただの音読だけじゃない。スラッシュごとにポーズのついた理想的な音声教材もくっついている。

だから諸君、今井君は講師として、東進の英語科にギュギュッと&ギュッと強烈に感激しているのである。今の担当者も素晴らしい。しかし東進移籍以来13年、ずっと同僚&同期として今井君の講座を担当してくれた前任者 → KKB氏にも、熱く熱く感謝するのである。

前任者のKKB氏に、「新しく4技能の講座を作りたい」「C組やB組に並ぶ今井の代表作したい」と打ち明けたのは、昨年の今ごろのことである。あれから丸1年、ともにこの新講座を磨き上げてきた。

KKB氏は、受験直前期向け今井講座「超頻出事項のまとめ」の収録にあたり、「これは先生の代表作になりますね」と熱く頷いてくれた人。英語教育について、彼ほどよく理解している人は他に考えられないぐらいである。

(鍋を洗うのがメンドーなので、同じ鍋でタケノコの味噌汁も作る。すげー美味である)

予習のしかた、復習のしかた、授業の受け方などについては、テキストの「はじめに」を読めばいいし、授業でも何度も言及している。さあ諸君、E組、今すぐ受講を始めようじゃないか。

授業を受けながら「メモを取りまくる」も、集中力を養成するにはベストの方法だ。講師が板書しないことでも、「これは大事だな」と感じた瞬間に、ペンが動いているようでなければならない。ギュッと集中して一言も聞き漏らさず、遠慮なくメモをバリバリとってほしい。

そして、疲れ切って帰ること。

① 笑いすぎて腹筋が痛い

② メモを取りすぎて腕が痛い。腱鞘炎になりそう。

塾から自宅まで、「疲れたぁ」「疲れたぁ」と、ニコニコ唸りながら帰るぐらいが理想的なのだ。

(疲れ切ってギュッと眠るのは、いやはや全く爽快だ)

「4技能」という美名のもとに、世間の論調はマコトに心配な方向に突っ走っている。

「文法なんか、重箱の隅の枝葉末節だ」

「単語なんか記憶するのはムダだ」

「じっくり文章を読む力なんかどうだっていい」

そういう発言に、テレビ番組で出くわすこともある。

しかし若い諸君が間違いなく知っていることは、基礎基本の徹底の重要性だろう。文法をマスターせずに、語学が身につくことはない。単語をしっかり記憶せずに、オトナの英会話ができることもない。単なる身振り手振りでは、正しいコミュニケーションなんか望むべくもないのだ。

だから諸君、いま立ち止まっているヒマはない。迷わず前に進もうじゃないか。前に、進もう。迷っているヒマはないのだ。今はグイグイ前進して、立ち止まるのは10年先でいいじゃないか。諸君、前進だ。迷いを断ち切って、今はとにかく前に進もう。

1E(Cd) George Benson:LOVE REMEMBERS

2E(Cd) George Benson:STANDING TOGETHER

3E(Cd) Chicago:CHICAGO

4E(Cd) Take 6:BEAUTIFUL WORLD

5E(Cd) Kazuhiko Komatsu & Saint Petersburg:貴志康一/SYMPHONY ”BUDDHA”

total m90 y630 d23100