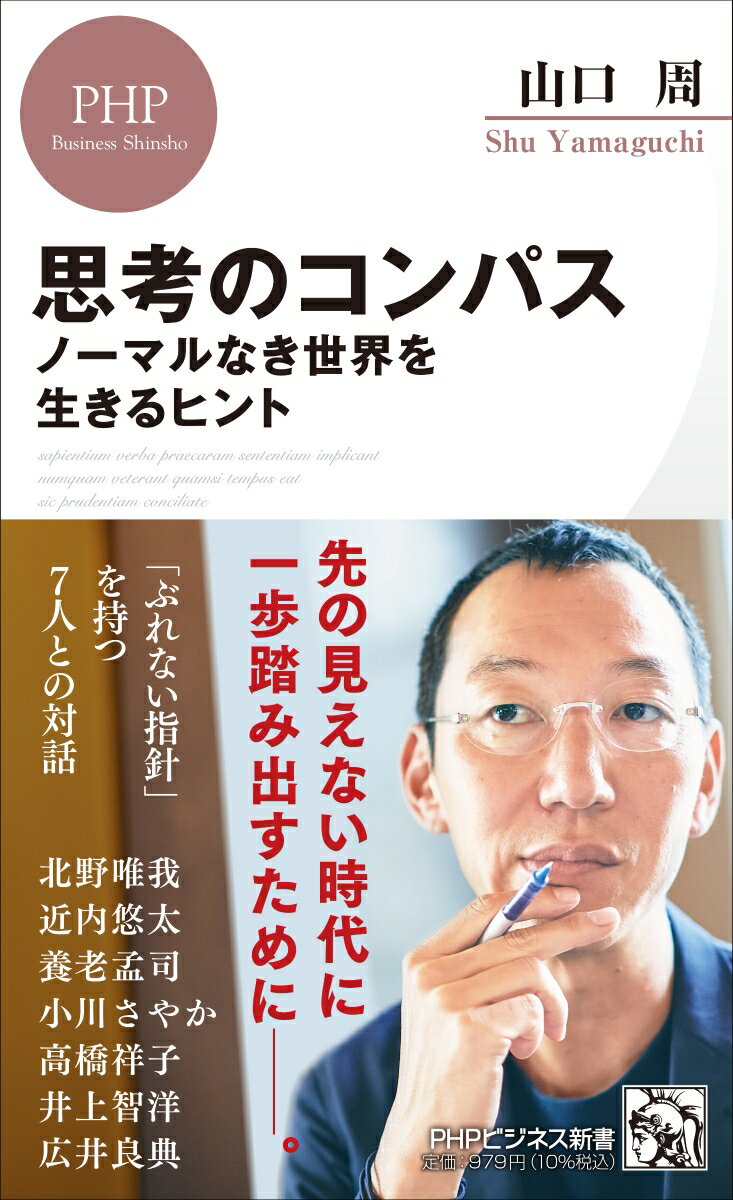

大好きな山口周さんの

「思考のコンパス ノーマルなき世界を生きるヒント」

の中でとても面白い記事がありました。

小川さやかさんの、タンザニア商人に学ぶ制度や組織に頼らない生き方

と言う章です。

こちらには山口さんとタンザニアを研究されている小川さんの

対談が書かれています。

これによると、様々な規制が人間の考える力やパフォーマンスを阻害している

とのこと。

例えば、事故が多い交差点で信号をなくすと

事故が少なくなったとか、

パリのタクシー運転手たちが

交通ルールを完璧に守ると言うストライキをした途端、

交通麻痺が起こると言う事例が書かれてありました。

世界を見渡せば、警察組織や裁判所に頼れないところで、

社会は崩壊せず、それなりに回っているそうです。

つまり、様々なルールがあることで社会ががんじがらめになってしまい、

逆に社会のパフォーマンスを下げていることもある、とのこと。

日本でも、大阪では昔バス停で並ばない習慣があったそうです。

その時はお年寄りや妊婦さんがいたら、先に乗せてあげるし、

走ってくる人がいたら、その人が乗れるように、わざとゆっくり乗ったりして

秩序が保たれていたそうです。

しかし、整列乗車の標識が作られると

先着順が唯一のルールになり、

譲り合いがなくなってしまったそうです。

規制やルールは人間の考える力をなくしてしまい、

社会を良くない方向へ持っていってしまうことの一例です。

それは学校の規則でも同じだと思います。

娘(中学3)の学校の規則では、今だに下着の色が決められています。

靴下の色は昨年、自由になりましたが、

下着の色は決まっているのです。![]()

これは恐らく透けるような下着をつけていると、

学校の秩序を乱す、ということなのかもしれませんが、

子供たちの考える力を阻害してしまっているのではと思います。

娘は律儀に下着の色を守って白ばかり着ていますが

逆に白は結構透けるんです。![]()

頭を使って考えればわかるんですけどね・・・。

また、私の職場でもフジテレビの問題があって、

内部統制が取り沙汰され、

しきりに内部統制のルール強化が叫ばれるようになっています。

そのことで様々な規制が増え、

仕事が増える一方です。

何かが間違っているのではないかと思います。

特に日本では規制やルールが多すぎて、

社会や経済が停滞してるように思います。

もっと自由度を高め、人間の考える力、人間の道徳心を信じたら

良いのではないか、と思った書籍でした。 ![]()