みのおエフエム 「図書館だより」

私がパーソナリティを担当している

大阪府箕面市のコミュニティFM みのおエフエムの「デイライトタッキー」。

その中の”図書館だより”は箕面市立図書館の司書さんが選んだ本をご紹介するコーナー。

私は司書さんのコメントの代読をし、そのあと自分の感想も付け加えます。

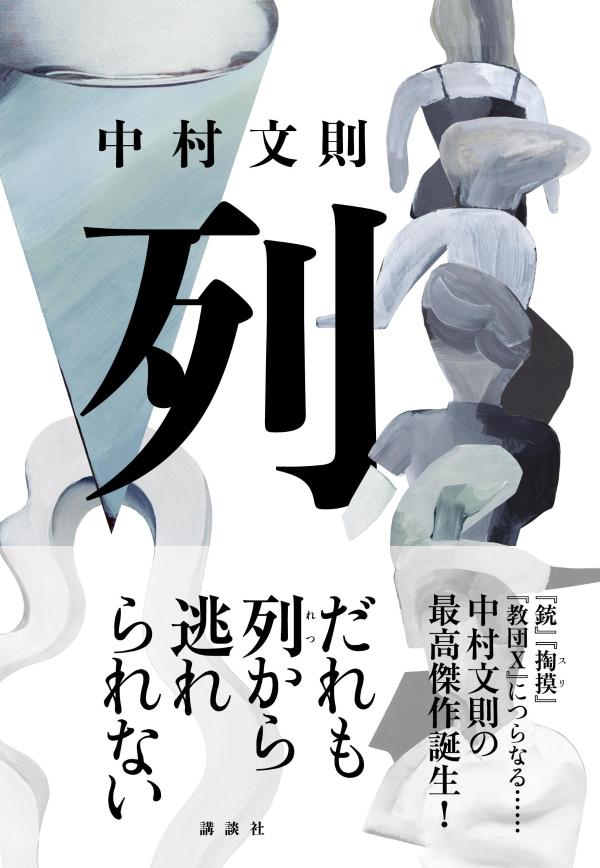

本日(2023月11月29日)放送の番組では、中村文則さんの『列』をご紹介しました。

Pick Item

中村文則さん『列」

読み終わった時に、久しぶりに純文学を最後まで読めた、と思いました。

純文学とは「純粋な芸術性を目的とする文学」で、大衆文学と対極にあるもの。

ストーリーの面白さや娯楽性を読者に提供するのではなく、作者の芸術への意識を練り上げたものだと私は解釈しております。

この小説は、主人公が列に並んでいる場面から始まります。

それが何の列なのか、何のために並んでいるのか、そもそもどこの国のどんな時代なのかも描かれていません。

主人公である男性が、先頭も見えない長い列にただただ並んでいる場面から始まるのです。

しかも列が長いだけではなく、ほとんど前に進まないのです。

この主人公はじっと立っていることができない人のようで、無意識のうちに右に左に体重移動してしまう癖がありました。右、左、右、左、と揺れるのです。

すると後ろの人からクレームがつきます。ずっと左右に揺れる背中を見るのは鬱陶しいから、やめてくれませんか、と。

長時間並び続けるだけでも苦痛なのに、列の前後の人同士でこんなに気まずい思いをしながらも、まだ並び続けるなんて!

私は行列に並ぶのが好きではありません。

美味しいと評判のレストランであっても、行列を見ると回れ右。並ぶくらいなら帰宅してお茶漬けでも食べていた方がマシと思う人間なのです。テーマパークのアトラクションにも滅多に並びません。USJの「バックトゥザフューチャー」に1時間半並んだのが記録かもしれないです。

理由も目的も不明なまま、前後の人と気まずい思いをしつつ長時間並び続けるなんて、私なら途中で並ぶのをやめてしまいそう。

この小説の中でも、列から外れる人がいないわけではありません。

でもそれは僅かで、多くの人は目的も、ゴールもわからないまま列に並んでいます。

長時間並んだとしても、列が進めばまだまし。どうしてこうも進まないのか?

とうとうこんな疑問を口にする人まで現れました。

「これは本当に列なのか?列だと思って並んでいるが、実はとても大きな円を描いているのではないか」

もしそれが本当だとしたら、たとえ列が前に進んだとしても、永遠に目的地に着くことはないことになります。ぐるぐるぐるぐる回っているだけで。何という恐怖!列に並ぶことが嫌な私にとっては地獄ですよ。永遠にループし続けるなんて。

それにしても、人々がずっと列に並び続けるばかりの小説に戸惑っていると、やっと別の展開が起こります。それはおそらく「現実世界」のお話。

列に並んでいた主人公は、現実世界では大学の非常勤講師としてニホンザルの研究をしています。

収入が低い上に、いつ雇用を打ち切られるかわからない不安定な状況で研究を続けている主人公は、自分自身の立場への不満だけではなく、ニホンザルの研究自体に割り当てられる予算の少なさにも不満を持っています。

もし自分が素晴らしい発見や考察をもとに論文を書き上げ、それが世界に認められれば、少しはこの研究全体に良い影響があるはずだと思ったのでしょうか、主人公は倫理的に許されない手段で研究成果を上げようとしています。とはいえ、相手は動物。そう都合よく思うような成果はあげられていません。

それなのに、主人公は脳内で、すでに受賞スピーチを語ったりしています。そればかりか、スピーチを終えると自分のファンだという女性が語りかけてくる姿まで妄想したりして、かなり危ない精神状態になっているように思えます。

大丈夫なの?この人は。

そう思っていると再び「列」の話に戻ったりします。

それまでは、列は一つだけだったのに、隣にも別の列があることがわかるのです。今の列を離れて隣の列に移る人たち。主人公は自分もそちらに移るべきか迷います。向こうのほうが進むのが早いかもしれない、でも、この列を抜ける人がいるということは、その分前に進めるのだから今の列にいた方が良いかもしれない、と。

「図書館だより」に この小説を選んで紹介してくれた図書館司書さんは、この辺りのことを「転職に似ている」と感じたそうです。

今の職場に留まるのが良いのか、転職した方が良いのか。周囲の人が転職して去っていけば、その分ポジションが空くのだから今の職場の方が出世しやすいかもしれない……というふうに。

このように読者一人一人が「列」を解釈していけば良いのでしょうが、私は小説世界として、ちゃんとした答えが欲しいと思いながら読んでいたので、最後まで「この列って何なの?!訳がわからない!」と思いながら読み続けることになりました。

小説が進むにつれて、赤の他人同士が並んでいるように思った列には、現実世界で関係がある人が一緒に並んでいることがわかってきて、私は「この列は主人公の想念の世界なのか」「いや、もしかしたら死後の世界なのか」と思うようになりました。

とはいえ、最後まで著者は列の正体を明かしてくれません。

「あなたが考えてください」ということなのでしょう。

しかも、現実世界の主人公がどういう結末を迎えたのかすら、明確には明かしてくれないのです。

徹頭徹尾 訳がわからない小説でした。もしかしてこれは小説ではなく哲学書だったのでしょうか。

一番訳がわからないのは、こんなにも訳がわからないのに、途中で読むのをやめたくなるどころか、あっという間に読み終えることができたことです。

それはひとえに著者 中村文則さんの筆の力でしょう。

芥川賞作家、恐るべし。

***

アプリstand.fmでは声の書評をお送りしています。

いつもはこのブログとは違う切り口でお話しするようにしているのですが、

今回はほぼ同じ内容です。

この文章と重複していますが、今回はどうしても語りたくて!

この訳のわからなさを語らずにはいられなかったのです。

よろしければお聞きください。

↓

stand.fm「パーソナリティ千波留の読書ダイアリー」

#0087 中村文則『列』

ブログランキングに挑戦中

もし記事を気に入っていただけたなら、

ポチッとクリックよろしくお願いします。

↓