本日2回目の更新です。

スポーツ選手、歌手、俳優、政治家など、親子で同じ道を進む人たちがいます。

親子で同レベルの才能に恵まれていれば良いですが、そうでない場合、特に親が成功者である場合、子どもはいろいろなプレッシャーにさらされながら道を極めていくことになります。

普通にその道で成功するだけでも大変なのに、常に親と比較されるのはどんなに辛いことでしょう。

澤田瞳子さんの『星落ちて、なお』は、「画鬼」と呼ばれた浮世絵師 河鍋暁斎の娘 河鍋暁翠の半生を描いた小説で、第165回直木賞受賞作です。

Pick Item

河鍋暁斎は江戸末期から明治に活躍した浮世絵師で、主に狩野派で学びました。

私は絵画には疎いのですが、基礎は写生だろうなぁと思います。

若き日、修行中の河鍋暁斎は、いつも取っ組み合いの喧嘩を探していたそうです。それは、人が組み合ったり投げたり投げられたりする様子を写生するため。水害後に生首を見つけたときも、それを写生しましたし、自宅が火事になっても逃げたり嘆いたりせず、嬉々として燃えさかる様子を写生したそうです。まさに、絵の鬼、「画鬼」です。

とはいえ、単なる「鬼」ではないと思えるエピソードもあります。大きな鯉を生捕にしたとき、暁斎は鱗の数まで数えるほど、あらゆる部分を忠実に写生しました。その後でその大きな鯉を料理して食べようとする周囲の人たちに、暁斎は大反対します。この鯉は自分に隅々まで写生させてくれた、自分にとっては絵の師匠だと言える、だから元の川に戻したいと主張する暁斎。結局周囲の人たちは折れて、鯉は命拾いをしています。

私は、こういったエピソードから河鍋暁斎のことを「絵」至上主義者で、あらゆる物や出来事を絵のために活かす人であり、その力になってくれたものを大切にする人だったのだと理解しました。

『星落ちて、なお』の主人公、河鍋暁翠こと とよは、慶応3年(1868年)河鍋暁斎と3番目の妻の間に生まれました。暁斎はとよが5歳の時に絵を教え始めます。娘に絵の才能があると見込んだのでしょう。とよは 17歳で第2回内国絵画共進会に出品したり、父の代稽古を務めるようになりましたから、暁斎の見込んだ通り、才能があったと言えるでしょう。

ところが とよ自身はいつも、父と自分を比べ引け目を感じています。

父の絵を見るたびに、構図といい、造形といい、天才だと思わずにいられません。一見破天荒に見えても、しっかりとした基礎に裏打ちされた父の作品に比べると、自分の絵はちんまりとまとまっているだけのように思えるのです。他人がいくら自分の絵を褒めてくれても、素直に喜べないのでした。

父親を天才だと思い仰ぎ見る反面、何もかもが絵のためであったその生き様について、娘の立場では反発を覚える とよ。かなり複雑な思いを抱いています。

そうこうするうちに、時代は変わっていきます。

文明開化期の明治時代、西洋の品物や文化がどんどん日本に入ってきます。それは絵の世界も同様。

遠近法や光の表し方など、西洋の技法を取り入れる日本画家が増えると、狩野流の絵は時代遅れ、古ぼけていると評されるようになっていくのです。

このまま父 河鍋暁斎の絵は埋もれていくのだろうか、そして自分はどういった絵を描けばいいのか?。悩み続ける とよ。

とよの生き様に、アートの道が険しく果てしないことと、芸術家の孤独を感じました。

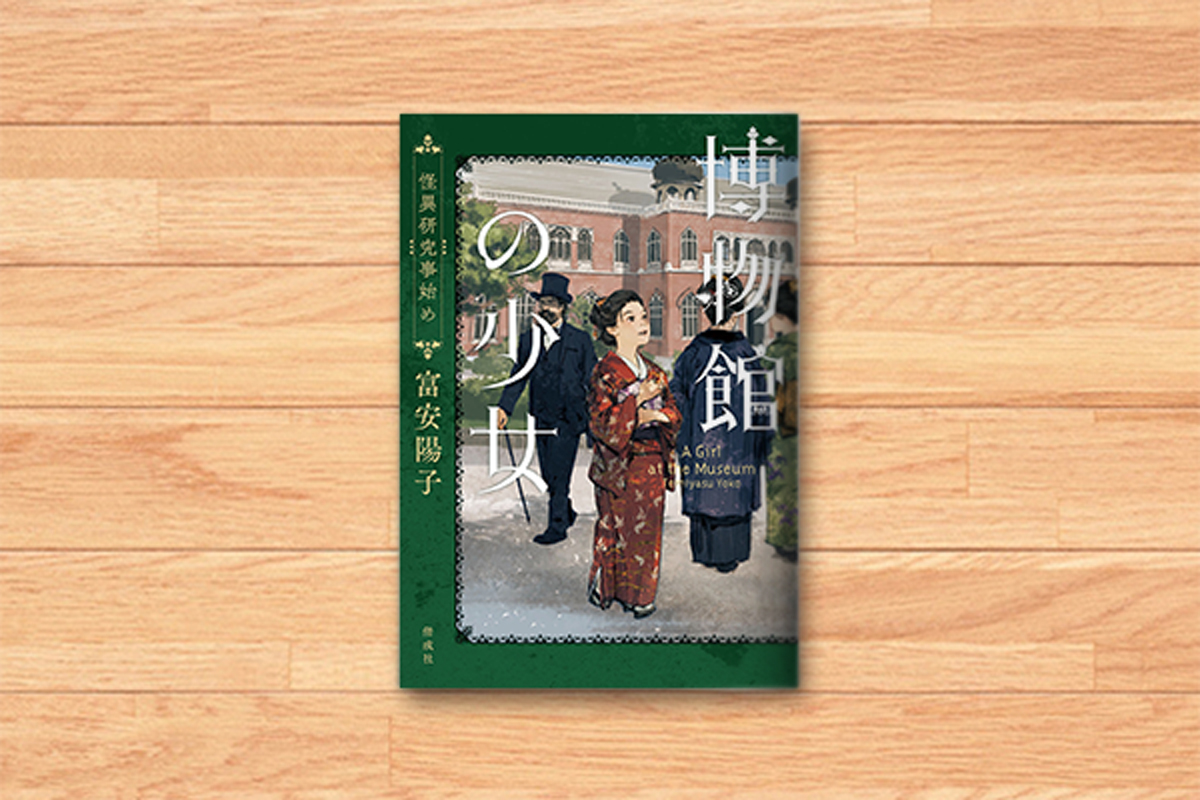

ちなみに先日読んだ 富安陽子さんの『博物館の少女』には、13、14歳の頃のとよが登場しています。

併せて読むと面白いかもしれません。

声の書評 stand.fm「パーソナリティ千波留の読書ダイアリー」

音声での書評はこちら。

このブログとはまた違うことをお話ししています。

↓

Stand.fm パーソナリティ千波留の読書ダイアリー #0038

少女のとよが登場する 富安陽子『博物館の少女」の感想

●関西ウーマン「千波留の本棚」

●声の書評 Stand.fm

ブログランキングに挑戦中

もし記事を気に入っていただけたなら、

ポチッとクリックよろしくお願いします。

↓