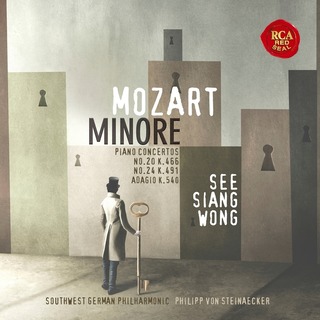

モーツァルト:3つのミノーレ(短調)~ピアノ協奏曲第20&24番、アダージョK.540

フィリップ・フォン・シュタインネッカー(指揮:K466, 491)

南西ドイツ・フィルハーモニー交響楽団(K466, 491)

1979年オランダ生まれの若手ピアニスト、シー・シャン・ウォンのアルバムでモーツァルトの二つの短調のピアノ協奏曲とピアノソロのためのアダージョ,ロ短調という短調作品を集めたアルバムです。

今回紹介しようと思ったのはこの演奏におけるオケの独特さが気になったので。

シー・シャン・ウォンのピアノは素直で癖のないすっきりした演奏ですが、細部までよく考え抜かれており、特に第24番ハ短調の第二楽章は相当な装飾が加えられた演奏になっています。

カデンツァは、20番ではフンメル、24番ではフィリップ・カール・ホフマン(1769-1842)による、あまり演奏されないものが使用されていますが、このカデンツァを採用した理由については、CDジャケット解説に詳しく書かれていて、シー・シャン・ウォンの考え方が反映されています。

簡単に言うと同時代人によるカデンツァが理想的である理由が述べられています。

さて、オケについて。

南西ドイツ・フィルハーモニー交響楽団については、美しい音を出しています。弦楽器についてはノンビブラート奏法で古楽演奏によるある奏法を採用。

モーツァルトのこの二曲は、憂いのある情熱的な表現と、デモーニッシュな激しい激情的な表現があると思いますが、このアルバムでは終始、後者の表現で推進力をもって進んでいきます。端正なピアノ演奏とは対極的で、一時期のアーノンクールやブリュッヘンの演奏にも似ていますが、非なるもの。音のバランスも金管とティンパニのアクセントが目立ち、弦がかすんでしまうほどの部分があります。

というわけで、ピアノ協奏曲ではあまり聞いたことないほどの激情型演奏と言えるでしょう。好みがわかれるところですね。

アシュケナージ盤の20番やプレヴィン盤の24番も好きですが、音バランスは対極にあるでしょうか。

せっかくなのでフンメルのカデンツァに触れておきます。

フンメルは、師匠のモーツァルトのピアノ協奏曲のカデンツァを7曲分作曲しています。

モーツァルトのピアノ協奏曲への7つのカデンツァ集で、1790年代、少年期の演奏旅行中に作曲されたものがあり、Op.4a=K.414用,Op.4b=K.415用,Op.4c=K.413用,

ウィーン戻ってきてから作曲されたものはOp.17a=K.595用,Op.44a=K.451とK.459用,Op.46a=K.537用

などがあります。

さらに中後期に室内楽用に編曲した際に作曲されたK.466、K.482、K.491、K503用のものが存在しています。

今回採用されているのはその中後期のカデンツァですね。

実は24番のカデンツァが最高傑作だと思っているのですが、なかなか録音してくれる人がいません。プレヴィンがフンメルのカデンツァを元にした独自のカデンツァを演奏していますが。唯一Naxosのヤンドー盤で聞ける程度でしょうか。