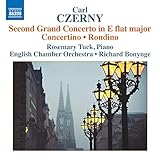

リリースされるたびに逃さず買い入れ聴き込んでいるNaxosレーベルのカール・ツェルニー「ピアノと管弦楽の作品」シリーズからたまたま新譜です。世界初録音や珍しい楽曲のオンパレードですのでこの時代の作曲家ファンとしては大変嬉しいシリーズです。

1. コンチェルティーノ ハ長調 Op.210/213(手稿版、Op.197) (1829)

2.アンダンテとロンド,Op.213

2. 第2大協奏曲変ホ長調 (1812-1814)

3. オーベールの歌劇『石工』によるロンディーノ Op.127 (1826)

すべて初めて聴く曲ばかりです。

ツェルニーはベートーヴェンともフンメルとも近い人物で、ベートーヴェンの直弟子でありながら、フンメルのピアノ奏法に陶酔し、フンメルからも学んでいます。彼は19世紀のウィーンにおけるピアノ演奏の技術を体系的に整理確立された人の一人で、彼が書いた練習曲は当時大流行、現在でも、基礎的な演奏技術の向上のために広く使われていますね。

しかし彼自身は非常に謙虚な人柄であり、結婚もせずたくさんの猫とともに暮らしていたそうです。

ここでは2曲の協奏曲と、同時代の作曲家オーベールの歌劇の旋律を使ったピアノとオーケストラの作品を聴くことができます。

Naxosサイトの解説では「第2大協奏曲は、ベートーヴェンの『皇帝』を聴いて感動したツェルニーが初演の12日後に作曲を始めたという、師に対する尊敬の念が強くこめられた作品」と書かれていますが、その皇帝協奏曲の初演はツェルニーが担ったので、楽曲のすごさを理解していたことは間違いないでしょう。

Naxosサイトの解説では「第2大協奏曲は、ベートーヴェンの『皇帝』を聴いて感動したツェルニーが初演の12日後に作曲を始めたという、師に対する尊敬の念が強くこめられた作品」と書かれていますが、その皇帝協奏曲の初演はツェルニーが担ったので、楽曲のすごさを理解していたことは間違いないでしょう。

さて、NaxosとHyperionのシリーズを筆頭に近年はツェルニーの作品がたくさんリリースされているため交響曲から、協奏曲、室内楽、ピアノ曲、ミサ曲まであらゆるジャンルの曲が聴ける時代になりました。

今回のリリースでピアノオーケストラの作品だけでも下記の曲が聴けます。

【ピアノ協奏曲】

- 大ピアノ協奏曲 ニ短調(1812)

- 大ピアノ協奏曲 変ホ長調 (1812-1814)

- 大ピアノ協奏曲 イ短調 Op. 214

- ピアノ協奏曲 ヘ長調,Op.28

- 2台のピアノの為の協奏曲,Op.153

【ピアノと管弦楽のための作品】

- ウェーバーの歌劇「オイリアンテ」の狩りの合唱による序奏、変奏曲とロンド,Op.60

- ハイドンのテーマによる変奏曲,0p.73

- 華麗な大夜想曲 Op.95

- ロッシーニの歌劇「コリントの包囲」からギリシャ人の行進曲による演奏会用変奏曲, Op.138

- ベッリーニの歌劇「海賊」の合唱「万歳!万歳!」による序奏と変奏曲, Op.160

- オーベールの歌劇『石工』によるロンディーノ Op.127 (1826)

- コンサート用ディヴェルティメント,Op.204

- コンチェルティーノ ハ長調 Op.210

- アンダンテとロンド,213(手稿版、Op.197) (1829)

- オーベールの歌劇「悪魔の分け前」による2つのロンディーノ,Op.232

- 序奏と華麗なロンド 変ロ長調, Op.233

- バチーニの歌劇「信仰の勝利、ガリアのアラブ人」の行進曲による序奏と華麗なる変奏曲, Op.234

- 序奏とロンドブリリアント ロ長調, Op.255

- ベッリーニの歌劇「ノルマ」の愛好された主題による序奏、変奏曲とプレスト, Op.281

私の学生時代に秋葉原から始まってタワーレコードやHMVの出店でクラシックコーナーあさっていた時とは大違いです。

そもそも「練習曲」と一部の楽曲し聴くことができず、「ベートーヴェンの弟子でピアノ教師」くらいのイメージしか持っていなかったツェルニーが作曲家としてあらゆるジャンルに大量の作品を残していたことや、作風などもだんだんとわかってきました。

さて、本題の感想(評論ではなくあくまでも感想です)。

前回のリリースの際(*ツェルニー/ピアノ協奏曲 ニ短調(1812)ほか)でも述べましたが、

大ピアノ協奏曲と銘打たれた曲は、

一言で言うなら

「冗長」

です。

前奏部分で6分もあってそれまではピアノは一音も発しません。本当に「皇帝協奏曲」に感銘したからなのでしょうか? 古典派の交響曲一楽章分あります。

オーケストレーションは確かにベートーヴェン的だし、ピアノ技巧もそれは言えますが、一回聴き終わった後にメロディ-が思い出せません。こんなに前奏部分必要? と思ってしまいました。

この辺りは同じくベートーヴェン弟子だったリースや、当時の巨匠フンメルやカルクブレンナー、さらには後世のベートーヴェン研究者からの評判が悪いシュタイベルトの方が聴きやすく、親しみやすく、聴いていて楽しい曲が多いと感じます。

ツェルニーのピアノソナタとその他の小品や練習曲も同じで、ピアノソナタは何回も聴きたいとは思わないけど、その他の作品には楽しくメロディアスな印象的な作品がたくさんあります。

今回の収録曲でも、オーベールの歌劇「石工」によるロンディーノ Op.127が一番聴いていて楽しかったりします。

そういう個人的な趣向を持っているので、ツェルニーのピアノ協奏曲シリーズで一番最初に買うべきアルバムは、ピアノとオーケストラの演奏会用小品が詰まった「ベル・カント・コンチェルタンテ ピアノと管弦楽のための技巧的変奏曲集」をお勧めします。

もちろんもうすでにこのシリーズを聴いている方や、古典派から初期ロマン派の好きな人にはお勧めの一枚であり、私にとってはかけがえのない作品たちであり、これらを聴ける喜びに浸っています。