第2次百年戦争 Ⅰ【初】ワーテルローの戦い(1815年)

呼称の由来

以上の2点により、中世末の英仏百年戦争(1337年 - 1453年)になぞらえて呼称される。両者はともに、特定の戦争を指すのではなく、当事国同士の一連の戦争、あるいは戦争と休戦とを繰り返している状態そのものを指す呼称である点でも共通している。イギリスの歴史家ジョン・ロバート・シーリーが『英国膨張史』(1883年)のなかで名づけたのが始まりだとされている[1]。

「第2次百年戦争」の時期はまた、イギリスが覇権を築いていった一連の戦争を含む100年あまりの期間という意味で、「長い18世紀」と称されることもある[2]。

前史

海上権の推移

スペインの盛衰

『無敵艦隊の敗北』(ラウザーバーグ画)

1571年にレパントの海戦でオスマン帝国の海軍を撃破し、同年ルソン島にマニラを建設、さらに1580年にはポルトガルを併合して新旧両大陸に広大な植民地を有し、「スペインが動けば、世界はふるえる」「太陽の沈まぬ国」とよばれたフェリペ2世(在位:1556年 - 1598年)時代のスペインだったが、1588年にはエリザベス1世(在位:1558年 - 1603年)統治下のイングランドに上陸作戦を企図したものの、アルマダの海戦で敗北を喫した[3][4]。

イングランドでは1600年に東インド会社が結成され、こののちマドラス(1639年)、ボンベイ(1661年)、さらにカルカッタ(1690年)を拠点にしてインド経営に乗り出した。北米大陸では1607年ヴァージニア会社によってヴァージニア植民地がつくられ、1619年にはタバコ・プランテーションのためヴァージニア植民地に黒人奴隷を輸入した。

オランダの勃興

いっぽう15世紀以来ハプスブルク家の所領で、カルロス1世(在位:1516年 - 1556年)・フェリペ2世の時代を通してスペイン領となっていたネーデルラントでは1568年より八十年戦争と呼ばれる長い戦いがはじまった。この戦争は無敵艦隊の敗北とともにスペイン没落の契機となった[5]。代わって世界の海上権を握ったのが1581年にスペインからの独立を宣言し、三十年戦争後のヴェストファーレン条約(ウェストファリア条約、1648年)で正式に独立が承認されたオランダ(ネーデルラント連邦共和国)であった。

オランダは1602年にオランダ東インド会社を設立して、ジャワ、スマトラ、モルッカを植民地とし、香料貿易をさかんにおこなって、その拠点をバタヴィアに置いた(1619年)。さらに、台湾南部のゼーランディア城(1624年)、北米のニューアムステルダム(1626年、西インド会社の設立は1621年)、南アフリカのケープ植民地(1652年)、南アジアではセイロン島のコロンボ(1656年)などを拠点に海外に勢力を拡大する。これによってアムステルダムはリスボンに代わって西ヨーロッパ最大の商業・金融都市として発展した。この小さな国が、スペイン世界帝国の広大な版図に食い込み、そこにみずからの覇権をうちたてていったことは驚異的な事実であり、このことはしばしば「近世史の奇跡」とも評される[5]。

アベル・タスマンによる南太平洋探検(1642年 - 1644年)もおこなわれ、日本に対しては1609年に平戸に商館を置き、のちに商館は長崎の出島にうつされて、1639年のポルトガル船来航禁止(鎖国の完成)以後はヨーロッパで唯一の貿易国として対日貿易を独占し、「鎖国の窓」となった[5]。

英蘭の抗争とオランダの転落

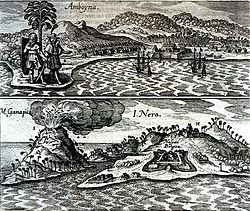

アンボイナ島における英蘭の領土を描いた銅版画(1655年)

その間、イングランドではエリザベス1世に後継者がいなかったことから、スコットランドよりステュアート家のジェームズ6世をイングランド王として招いた(ジェームズ1世、在位:1603年 - 1625年)。しかし、王権神授説の信奉者である王と議会とはしばしば対立し、1621年には「議会の大抗議」が起こっている[注釈 2]。なお、1623年にはモルッカ諸島でアンボイナ事件が起こり、マラッカ以東の東南アジア・東アジアのイングランド勢力がオランダ勢力によって駆逐され、同年、平戸商館を閉鎖して日本との交易からも撤退している[6]。1630 年代にはオランダは「東インドの王者」の地位をうちたて、これ以降イングランドは既述のとおりインドへの進出に専念するようになる[6]。

次のチャールズ1世(在位:1625年 - 1649年)の代になっても権利の請願(1628年)、スコットランド反乱(1639年)、議会の大諫奏(1641年)など政治の混迷は続き、王と議会の対立はついに内戦へと発展(ピューリタン革命)、1649年には国王チャールズ1世が処刑されてオリバー・クロムウェルによる共和政が始まった。

クロムウェルは、さまざまな特権や産業統制を廃止して商工業の発展に努力し、なかでも1651年にはオランダの仲介貿易における覇権の打倒を企図して航海条例を発布し、英蘭戦争(第1次、1652年 - 1653年)を引き起こしてオランダの海上権に打撃を与えた。

王政復古後、イングランド軍が北米オランダ植民地ニューアムステルダムを占領したことを発端として、チャールズ2世(在位:1660年 - 1685年)を戴くイングランドとヨハン・デ・ウィット率いるオランダとの間で第2次英蘭戦争(1665年 - 1667年)が起こった。戦争の結果、ニューアムステルダムはイングランド領となり(現ニューヨーク)、オランダは北米における拠点を失うこととなった。

これにより、オランダは大西洋の海上権を失い、しだいに転落傾向をみせるが、その理由としては以下の諸点が考えられる。

- オランダの主力商品であったアジアの香辛料の人気が落ちたこと

- イングランドの主力商品であったインド産の綿布(キャラコ)が大流行しはじめたこと[注釈 3]

- 3次にわたる英蘭戦争とフランスによるネーデルラント継承戦争(南ネーデルラント継承戦争とオランダ戦争)で国力を消耗したこと

- 依然として豊かなオランダ資金がイングランドの産業に投資されるようになったこと

とはいえ、「17世紀の危機」と称されるヨーロッパにおける停滞と混乱の時代は、しばしば「オランダの世紀」と称されるように、商業国家としての優位を保っていた。