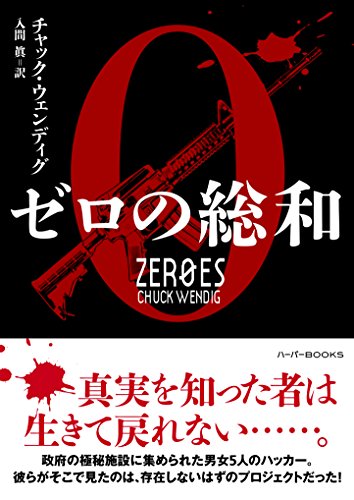

チャック・ウェンディグの長編サイバー・パンク小説『ゼロの総和』を読了しました。

著者のウェンディグは1976年生まれのペンシルベニア州在住で、2011年にデビューし、自らをペンモンキー(執筆中毒者)と呼ぶほどの多作家です。本作品『ゼロの総和』が日本に紹介された2015年前後でも、何種類ものシリーズものを手がけ、映画の脚本を書き、評論を書き、SNSで発信しています。映画スターウォーズ・シリーズのノベライズも手がけています。2015年までの3年間で、12冊もの長編小説を上梓しています。脚本はエミー賞のデジタル部門でノミネートされました。コロナ禍のパンデミックに着想を得て2022年に日本でも発売された『疫神記』は、アメリカ社会の分断状況も反映させた傑作で、ベストセラーになりました。

青年チャンスは、レイプ犯の個人情報をネットで公開し、ハッキングの罪に問われます。免責を条件に、政府の極秘施設に運ばれた彼は、同じような犯罪で連れてこられた男女4人とともに、政府のあるプロジェクトに協力するように言われます。5人のチームは「ゼロズ」と呼ばれ、共同生活を始めます。奇妙なハッキングのテストをさせられたり、他の何かに怯える施設の住人たちと悶着を起こします。外界から遮断された施設で、ゼロズの面々は何かがおかしいと思うようになり、施設からの脱出を試みます。全ては、巨大なネットワークで結ばれた人工知能タイフォンを巡る陰謀でした。その陰謀に、ゼロズは立ち向かっていきます。

それでは、本作品の内容を紹介します。

[第1部 セレクター]

以下の5名が、ハッキングなどの罪によって逮捕され、免責を条件に、外界から隔絶したコロニーのような施設に連れてこられます。

●チャンス・ドルトン……未熟なハッカーもどき。20代白人男性。アノニマス的な集団の威光を借り、身近な人間の悪事を世間に告発します。少女暴行事件の犯人を曝したことで、地元の人気アメフト選手たちに睨まれ、リンチを受けます。その犯人捜しの最中にハッキングを行ったと見なされて、政府機関に逮捕されます。

●アリーナ・カッタン……社会正義派ハッカー。シリア系の20代女性。アメリカ最大のプロバイダに勤務していることを利用して、アメリカからシリア政府にハッキング攻撃を仕掛け、反政府勢力の運動を支援しています。いわゆる「アラブの春」の時も、民主化運動を側面から支援しました。そんな外国政府に対する干渉を咎められて逮捕され、政府機関に施設に連行されます。

●デアンドレ・ミッチェル……カーダー。20代黒人男性。クレジットカードのスキミングで、カード番号を盗んで売りさばいています。マザコンであり、母親に闇仕事のことをバラすと脅されて、しぶしぶ政府機関との取引に応じて施設に連行されます。

●リーガン・ストルパー……ネット荒らし。20代白人女性。気に入らない人間の秘密を探り出してネット上でさらし、笑いものにすることを生き甲斐としています。ネット上でハンサムボーイになりすまして、恋人志願の女性を集め、その映像から卑猥なフェイク動画や写真を合成し、ネット上にさらしていました。好奇心から、政府機関との取引に積極的に応じて、施設に連行されます。

●ウェイド・アースマン……サイファーパンク。60代白人男性。陰謀論者であり、アメリカ政府の動向に常に目を光らせてます。機密情報や内部告発のリーク情報を集めるための、地下BBS(電子掲示板)を運営しています。若い頃は、ベトナムに従軍してヘリのパイロットをしていました。戦争のトラウマから、アメリカ政府に疑念を募らせ、その不正を暴くことに血道を上げるようになります。田舎にある彼の隠れ家に政府機関がやって来たので、全てのデータやデバイスを破壊して、自分も自爆しようとしますが、愛する娘の写真を見せられて、娘に危害が及ぶのを恐れ、しぶしぶ政府機関に連行されます。

この5名を説得し、連行し、施設に連れていったのは、ホリス・カッパーというFBIの捜査官でした。5名のお守り役でした。刑務所に10年前後入るか、施設で1年働くか、どちらかを選ぶようにメンバーに迫りました。施設はロッジと呼ばれており、そこでコンピュータ関連の仕事をするように命じました。実際には、政府のためにハッキングを行うのがメインの仕事でした。ホリスに5人のお守り役を命じたのは、NSAの役人のケン・ゴラザンでした。ホリスもまた過去の過ちを脅されて、ゴラザンからこの仕事を押しつけられたのでした。その頃、バージニア州で、ゴードン・ペリーという心臓にペースメーカーを埋め込んだ男が、コンパイラーという不気味な人物に拉致されました。コンパイラーは「13人目を確保」とどこかに報告しました。

[第2部 ロッジ]

ロッジは、ペンシルベニア州の、町から隔絶した山中にありました。敷地は強固なフェンスとゲートに囲まれています。デッキ通路でつながれたバンガローと、コンテナを思わせるモジュール式のポッドが建ち並ぶ複合施設です。中心には巨大な施設があり、そこに携帯電話の高い中継塔が建っていました。そこは食堂と娯楽施設を備えた本館です。囚人たちはみなハッカーで、監視員たちは有能な政府職員です。バンガローにはテレビも電話もコンピュータもなく、外界との接触手段が全くありません。ホリスの紹介で、チャンスをはじめ5名のメンバーは顔を合わせて挨拶を交わしました。ホリスは、ロッジはとてつもない帯域の電波を有しているが、それは合衆国政府のものであり、個人的な使用は禁じられているといいます。メディアには監視なしでアクセスすることは禁止されています。飲酒喫煙は禁止、薬物も喧嘩もセックスも禁止されていました。食堂に行くと、他の収容者たちのグループが食事をしていました。雑多な人種の集まりで、どの顔にも疲労と倦怠と怒りがにじみ、目が落ちくぼんでいました。その中に、伝説的なハッカーである、シェーン・グレイブスの姿もありました。世間を賑わせたハッキング事件はどれも彼の手によるものでした。チャンスたち5名は、食事しながら、自分たちのことを「ゼロズ」と呼ぼうと、リーガンのアイデアで決めました。しかし、デアンドレは、ハッカーというのは傲慢で変人である個人主義者であり、共同作業など無理ではないかと思いました。グレイブスは一目で、チャンスがハッカーのふりをしている初心者であることを指摘しました。リーガンがこっそり、グレイブスに、チャンスを潰す手伝いをしてやると持ちかけました。ホリスは消毒液の臭いのする自室で、ゴラザンからテレビ電話で、タイフォンというコンピュータ・プログラムがゼロズの5名を選び出したと聞かされました。夜になって消灯時間が過ぎても、リーガンはバンガローに戻りませんでした。敷地内の森を巡回していたホリスは、何者かが跋扈していることを感じ、ハンティングの応援を要請しました。翌日、ゼロズの面々は、ブラックボックス・ペンテストというハッキングのテストを受けました。個人用ポッドに入れられます。ポッドにはリナックスのOSで動くパソコンがあり、監視カメラで厳密に見張られていました。各人に、ハッキング(侵入)の対象が記されたメモがありました。ウェイドには、パリセード・システム&サービスという軍需産業、デアンドレには、ウンテリルディシュ・エレクトリツィテーツジステムGBMHというドイツ企業、リーガンには、アーカス土地開発という不動産会社、アリーナには、CMG(センティナル・メディカル・グループ)という医療関連企業、チャンスには、ハリントン・コンジェンというバイオテクノロジー企業が割り当てられました。他の4名がほぼ順調にハッキング作業を進めている間、どうしていいか分からないチャンスに、リーガンが救いの手を差し伸べるようなチャットを送ってきました。ところが、リーガンは、チャンスがCNNをハッキングして、猥褻画像や放送禁止用語を連発するように仕向けました。チャンスは、パソコンを抱え上げて床に叩きつけて破壊しました。チャンスは監視員に昏倒させられて、別のレンガ造りのポッドに運ばれました。監視員のローチ、メッツガー、チェンは、チャンスが初日から反乱に出たと思っていました。ローチたちは、看守対ハッカーの戦いだと言って、チャンスをデップ(感覚遮断タンク)に投げ込もうとしましたが、ホリスが止めました。ホリスはチャンスから事情聴取しました。チャンスは助けてくれたホリスに感謝しました。チャンスが食堂に行くと、リーガンがグレイブスと一緒に食卓についていました。アリーナがチャンスに、リーガンに罰を与える手伝いをしてくれると言いました。ディペッシュという少年ハッカーと、ミランダという女性ハッカーが、チャンスの行動に感銘を受けたと言ってきました。その夜、メリーランド州の林道で、レイ・デイビス巡査が、盗難車に乗っていたコンパイラーに発砲しましたが逃げられ、首を絞められて殺されました。翌日、リーガンは再びチャンスを痛めつけるために、ハッキングを始めました。手始めにリーガンは、あてがわれたアーカス土地開発という会社関連のハッキングをしましたが、何者かにデータを消去されました。グレイブスの仕業と思われました。グレイブスに闇メールでせかされて、リーガンはチャンスのハッキングを始めました。しかし、チャンスの味方になったアリーナがリーガンをハッキングしようと侵入を試みていました。チャンスは、新しいポッドを与えられ、自己啓発系のカリスマ指導者アラン・サルノのサイトをハッキングすることを命じられました。再びリーガンにハッキングされそうになりましたが、アリーナが助けてくれました。しかし、アリーナは自分のところに送られてきファイルを開くと、「タイフォンとは何者?ウィドー」というメッセージを目にしました。そしてアリーナはホリスのもとに連行されましたが、チャンスがリーガンのせいで脱落しそうだということをアリーナ同様に心配していたホリスは、特別にチャンスに携帯電話を与えることにしました。その頃、NSAのゴラザンの自宅に軍事企業APSIの創設者レスリー・シリシア・セトから電話がかかってきました。ゴラザンは、レスリーから、林道で死亡した巡査の車両が盗難に遭い、もう一台の車が焼けていたという話を聞かされました。レスリーは、すべての道はタイフォンに通じているから、この件の始末をつけるようにゴラザンに言いました。ロッジの侵入テストは順調だとゴラザンはレスリーに言いました。

[第3部 急襲]

ロッジの敷地の外れに、監視カメラの死角があり、そこに、毎日、リーガン以外のゼロズのメンバーが集まることにしていました。個人個人へのハッキング技術のテストは終了し、いよいよチームによるタスクに移ることになっていました。サルノというベストセラー作家が行方不明になっていることが話題になりました。ウェイドは、自分たちは個々の企業を超えて、もっと巨大な何かをペンテストしているような気がするといいます。アリーナは、ウィドーがまた接触してきたと言いました。タイフォンとは何者かという疑念も出ましたが、答えは見つからないままミーティングは解散しました。リーガンはシェーン・グレイブスに誘われて彼のバンガローに行きました。まるで豪華な宮殿のような状態で、何よりも、グレイブスが私用のパソコンを持っているのが驚きでした。グレイブスは、リーガンにUSBメモリーを渡し、それをチャンスのポケットに入れたら仲間に入れてやると言いました。食堂で、チャンスはグレイブスに痛めつけられました。アリーナが助けようとすると、その役は自分がやるとリーガンが言います。揉め事の主体とみなされたチャンスは、監視員に連行されて、デップの中に放り込まれました。グレイブスは、ホリスを過去の不倫疑惑をネタに脅しました。ゴラザンの部下のリベラが来て、ホリスはリベラをクビにするから荷物をまとめろといいます。リベラの口座にハッカーから入金があることが判明し、収賄の疑いが持たれていました。ホリスはグレイブスから没収したUSBメモリーを見せ、この中に監視員全員の銀行口座番号や住所などの情報が入っているといいます。グレイブスはそれはチャンスのパソコンからコピーしたものだと言い張ります。リーガンにはめられたとグレイブスは言います。グレイブスのバンガローの監視カメラは使えないようになっていました。その頃、リーガンとアリーナは、グレイブスのバンガローに侵入していました。リーガンは、グレイブスを倒すためにチャンスを餌に使ったといいます。リーガンはグレイブスのパソコンを持ち上げました。リーガンは、グレイブスがここにある機材を使ってゼロズに戦争を仕掛けるつもりなら、それはゼロズの逃亡を手助けすることになると言いました。NSAのゴラザンと軍需産業創設者のレスリーが電話で話しました。警官殺害事件はゴラザンが闇に葬ったといいます。ロッジでの侵入テストは順調で、それはタイフォンのためになるといいます。レスリーは、3週間後にタイフォンの完全な稼働が可能になるといいます。チャンスは、デップの水の中に沈められて苦しんでいました。3時間後にホリスが来て、チャンスを助け出してくれるような夢まで見ました。父母を失って独り身になった過去の思い出が蘇ってきました。ようやくデップから出されて、チャンスはフラフラになってシャワーを浴び、食堂に行きました。ホリスに促されて、仕事するためにポッドに戻りました。ゼロズのメンバーが待っていました。チャンスはリーガンに怒りを向けましたが、リーガンはチャンスを餌にしてグレイブスの特権を剥奪したのだといいます。ゴラザンがパソコンの画面に現われて、ゼロズは評価テストに合格したから、次に、本格的な共同作業に入ってもらうと言いました。それは、イランの核関連施設へのハッキングでした。1週間でデータを盗み出すようにゴラザンは命じました。ゼロズの面々は、グレイブスの部屋から盗み出したパソコン、USBメモリー、クリプトフォンを利用して、脱走計画を話し合いました。政府関係者たちが秘密にしているタイフォンが何かを暴くことで、政府機関を脅せると考えました。ゼロズは同時進行で作業することになりました。イランの核施設のハッキングはリーガンが一手に引き受けました。アリーナはウィドーとの接触を模索しました。ウィドーは中国系ハッカー集団の中心人物であることはわかっていました。映像で現われたウィドーは、アリーナに、タイフォンを見つけて世の中に暴くように命じました。ウェイドは、深層ウェブで見つけたあらゆるフォーラムに、「タイフォンとは何者か?」という問いを投稿しました。チャンスはグーグル検索で、仕事そっちのけで、自分のことを検索していました。少女をレイプしたアメフト選手を暴露したチャンスは、アメフトのファンたちに命を狙われていました。ハッキングしていたデアンドレは、13名の人名が書かれたファイルを入手しました。レスリー・シリシア・セト、パク・スガン、ハイラム・ウィリンガム、アーサー・マクガバン、アラン・サルノ、ハミド・アビルシェイル、ゴードン・ベリー、エルネスティーナ・ペレイラ、シボーン・カーシー、イアン・バラード、ジェームズ・フランシス・ピーク、オナー・ストリート、デボン・フルブライト。ハミドはムスリムの学者で進歩主義者、オナーはハッカー、シボーンはウェイドの娘の母親といった具合で、知らない人名も含めて、この13名のつながりは全く不明でした。食堂で、何もかも奪われたグレイブスが、ゼロズのメンバーに脅しをかけてきました。チャンスが同情したレイプされた少女、リーガンがスーパーのトイレに捨てた自分の娘などなど。その晩、ウェイドは、自分の娘の母親シボーンは、反戦運動家だったと言いました。娘のレベッカが1歳になる頃、ロスアラモス研究所をハッキングしてSWATが自宅に突入した件で、ウェイドは妻子と別れました。シボーンは大学教授を経てジャーナリストになったといいます。チャンスもリーガンも、グレイブスの口にした情報を認めました。ゼロズの面々は、1日の大半をイラン核施設のハッキングに費やし、秘密で2時間だけタイフォンに迫る情報収集をしました。デアンドレが入手した13の人名は、みな行方不明か死亡になっていました。ただ1人、レスリーだけは健在で、APSI(アルゴス・パノプテス・システム社)という軍需産業の創業者でした。アリーナの調べによると、アルゴス・パノプテスはギリシャ神話に出てくる百の目を持つ巨人で、怪物たちの母と呼ばれるエキドナを殺し、エキドナの夫で怪物たちの父の名前が、タイフォンだといいます。ウェイドの調べによると、シボーンは、中絶反対の過激な運動に加担して、爆破事件を起こす寸前に、頭髪がなく、頭のへこんだ男(つまりコンパイラー)に拉致されたと考えられました。ウェイドとチャンスは、タイフォンとは、量子を用いたスーパーコンピューターの人工知能ではないかと推測しました。その頃、レスリーがゴラザンに電話してきて、タイフォンの脆弱性が明らかになったから、ロッジを閉鎖してゼロズを解散させるべきだと言いました。そして、イランでは、核関連施設で初期型のAIを開発していました。そこにゼロズがハッキングし、モニターにポルノ画像を映したり、大音量でロックを流したりしました。リーガンのアイデアで、トロイの木馬形式で、プログラムを相手サーバーに侵入させたのでした。そして施設のあらゆるデータを盗み出しました。ロッジ外周の森の中で、ホリスは、足跡を見つけ、それをたどって、洞穴を発見しました。その壁には、動物の血で「タイフォンが目覚める」と書かれていました。頭がいくつもある竜が描かれ、そしてプログラム言語のようなもので何かが書かれていました。ゼロズは、イラン核関連施設へのハッキングの成果を分析しました。施設は軍事用ではなく、そこでは、核燃料の処理とともに、人工知能の開発も行われていました。AIの名前はウルスラグナで、邪悪な多頭の竜と戦った神でした。多頭の竜といえばタイフォンです。タイフォンが自分のライバルを抹殺するために、イランへのハッキングをゼロズにさせたのだと推測されました。食堂で、少年ハッカーのディペッシュをいじめていたキャラムを殴りつけたウェイドは、スタンガンで昏倒させられて、監視員に連行され、デップに入れられました。その間に、他のゼロズのメンバーはポッドに戻り、グレイブスから盗んだデバイスを利用して、タイフォンを見つける作業にかかりました。アリーナが今までゼロズがハッキングした企業を探り、チャンスが電話をかけて、大口の依頼客として運輸省(DOT)をつきとめました。しかし、そのことはグレイブスが先に気づいていて、運輸省にハッキングした形跡がありました。チャンスが、運輸省から送り先がウェストバージニア州の農場に変更されていることをつきとめました。そこには自作のパソコンがあり、ネット接続できる環境にありました。その時、グレイブスのパソコンがハッキングされ、ウィドーの姿が現われました。ウィドーが送ってきた映像は、ゼロズがハッキングしたイランの核関連施設がドローンの攻撃で爆破される模様でした。ゼロズは破壊と殺戮の加担者だと、ウィドーは指摘しました。ポッドの電源が切られました。デップに入れられていたウェイドは、ホリスに助け出されました。ホリスはウェイドに、洞穴で見つけたタイフォンにまつわる落書きのことを話しました。ゼロズがタイフォンのことを調べていると聞いたホリスは、NSAのゴラサンに睨まれるといいました。デアンドレとアリーナが調べると、ウェストバージニア州の農場にあるパソコンはミラーリングしており、どこかのシステムをコピーして残していることが判明しました。そこに赤色の文章が現われ「そして、地球は神々にも人間にも似ていない者を産み落とした。冷酷なタイフォン、人間にとっての災厄。タイフォンは人間どうしの不和と恐怖を思いのままにまき散らした」と表示し、画面が消え、ポッドの扉がロックされました。チャンスはグレイブスのポッドに殴り込みましたが、逆に殴り倒され、ゼロズのポッドの電源を切ったのは自分ではないとグレイブスに言われました。グレイブスは、タイフォンは自分の獲物だったと言い、ゼロズをなじりました。グレイブスは国家機密を世に晒して注目を浴びるために、志願してこのロッジにやって来たといいます。今からまた新しいゲームが始まるといいます。その頃、少年ハッカーのディペッシュと女性ハッカーのミランダを追放するために車でロッジの外に出かけた監視員のメッツガーは、コンパイラーにライフルで撃たれて死にます。コンパイラーにとって、タイフォンは絶対的な力を持つ母親でした。コンパイラーはタイフォンに接続していて、その命令で動いていました。コンパイラーはミランダを撃ち殺し、ディペッシュを拉致しました。監視員のローチはロッジのオフィスで趣味の小説書きをしていましたが、突入してきた戦闘員に射殺されました。食堂にいたウェイドとホリスを、従業員の女性が拳銃で撃ってきました。ホリスが腕を撃たれました。同時に、あらゆるポッドの扉が開けられ、戦闘員たちが突入してきました。グレイブスはチャンスにある人物と交信して見せました。画面に現われたのは、レスリー・シリシア・セトと名乗る中年女性でした。ゼロズがハッキングした名簿にあった13人のうちの1人でした。レスリーは自分がタイフォンを生み出したといいます。自分のチームに、グレイブスかチャンスのどちらか生き残ったほうを加えるといいます。グレイブスがチャンスに襲いかかりましたが、チャンスはグレイブスが足を滑らせた瞬間に椅子で殴りつけて昏倒させました。しかし、タイフォンのスタッフに加わることをチャンスは拒絶し、レスリーから、泣いて嘆く母親の映像などを見せられます。逃げることは可能だが、どこでも見ているとレスリーは言いました。チャンスがモニターを床に叩きつけて壊すと、ポッドの扉が開きました。デアンドレとアリーナとリーガンは、電源ケーブルを引きちぎってポッドの扉を開きました。ウェイドはホリスを連れて、襲ってきた従業員の女性を撃ち殺し、森の中を逃げました。他のゼロズの面々も、協力して戦闘員を殴り倒し、死体の山を横目に、逃げました。そしてウェイドとホリスと合流します。ホリスは血を流しながら、この事態を収拾するといい、ゼロズに逃げるように命じました。ホリスの叫び声と銃声を聞きながら、ゼロズは森の奥へ駆け込みました。

[第4部 エラー修正]

森の中の林道を、盗んだ車にゼロズのメンバーを乗せて、チャンスは爆走していました。リーガンが腕を撃たれていましたが、大丈夫だといいます。ゲートのところで、ヘッドライトの光が見えました。チャンスは、車のライトを消しました。ヘッドライトをつけた車に乗っていた2人は殺されていました。死体の銃を取ろうとしたチャンスに、若い女性がナイフを持って襲いかかってきました。「あなたが彼女を救い出した!あなたが神を目覚めさせた。われらが母を!竜はあなたに感謝する」と叫ぶ女性は、頭部に傷があり、切手大の縫い跡がありました。脳手術を施されている可能性がありました。チャンスは慌てて車に戻り、急発進しました。ゼロズは、州間高速道路を通って、ウェイドの仲間のいる場所を目指しました。ガソリンスタンドで、見知らぬ男が携帯電話で話し、チャンスに電話がかかってきたといって渡しました。電話の主はレスリー・シリシア・セトでした。レスリーはゼロズに仲間に戻るように頼みましたが、電話に出たアリーナが拒絶しました。チャンスの車は追跡されている可能性がありました。ガソリンスタンドに飛び込んできた車から発砲があり、チャンスの車の窓ガラスが粉々に割れました。発砲した男は、肌が異様に白く、頭髪がなく、顔に傷があり、感情のない冷たい顔をしていました(コンパイラーです)。チャンスは車で猛然と交差点を走り抜けようとすると、トレーラーにぶつかりそうになりました。正面にはピックアップトラックが止まっています。コンパイラーは車でチャンスを追いかけました。交差点のパニックは、タイフォンが信号を操作したためでした。コンパイラーはチャンスの車を追いかけ発砲します。ウェイドがサブマシンガンで応戦しました。コンパイラーの車のフロントガラスは粉々になりました。それでもコンパイラーは無事で、追いかけてきます。ウェイドはホリスからもらった拳銃を撃ちました。コンパイラーはチャンスの車のタイヤを狙って撃ちました。前方のビルボードに「そして神々は逃げ去った」という文字が表示され、カーステレオが大音量で鳴り始め、カーナビの画面に「逃げ去った」という文字が表示されました。タイフォンは見ているという証左です。道路の出口にさしかかったチャンスは急ハンドルを切りました。コンパイラーの顔は血に染まり、車は森の中へ突っ込んでいきました。チャンスの車もガードレールを突き破って斜面を転げ落ちました。この事故の一部始終を調査してNSAのゴラザンは呆れました。交差点の衝突事故による複数の死体。全部の信号が青になっていたという目撃証言。横転したミニバンの運転手が死んでおり、警官も頭を撃たれて死んでいました。森の中で大破していた黒いBMW。駐車場で横倒しになっている黒いSUVはロッジの車両でした。2台の車には血痕がありましたが、死体は一つもありませんでした。テロ事件と見なしたゴラザンは、同僚の女性に、話をでっちあげるように依頼しました。女性は、タイフォンが自由の身になり、我々とともにあると言いました。我々はこの国の状況を変える力を手にした。それをゴラザンも与えられたといいます。そして、ゴラザンに、タイフォンを見てもらいたいと言いました。

[第5章 侵入]

ゼロズの面々は、農場に逃げ込んでいました。ウェイドの仲間の獣医師が、キャンピングカーで駆けつけ、道路から転落したゼロズを救ってくれたのです。農場主で陰謀論者のキャルが、ゼロズを受け入れて匿ってくれました。しかし、キャルの娘が友達に携帯電話でゼロズがいることを話してしまい、ゼロズは急いで出発しなくてはなりませんでした。その頃、ロッジを訪れたゴラザンは、おびただしい死体とともに、全て焼き尽くされて証拠品も残っていない状況を目にしました。兵士の一人は、ゴラザンから命令を受けてやったと言いました。ゼロズの面々は、森に隠れ、射殺された監視員のローチから車の鍵を入手して逃げたと考えられました。ゼロズはテロリストと見なされていましたが、ゴラザンは疑いました。全てはタイフォンの陰謀に思えました。タイフォンは人工知能のはずですが、いまやそれが何なのか見当もつきません。ゴラザンは、タイフォンを作ったレスリーの招きで、タイフォンに会うことになっていました。ゼロズを逃がしたFBIのホリス・カッパーは病院で意識を取り戻しました。ホリスはゴラザンに、タイフォンに関する落書きが描かれた洞穴の話や、ウェイドをはじめ大半のハッカーがタイフォンについて知っていること、兵士たちが人びとを襲撃したこと、などを話しました。そして自分は、撃たれていたが、兵士たちはゼロズの追跡に血道を上げており、残された自分は洞穴に逃げ込み、反対側の出口から下水溝に出たといいます。ゴラザンは、タイフォンは人工知能のはずだったが、今やそれを操っている何者かがいる、その謎を突きとめに行くと言いました。その頃、コンパイラーはタイフォンに操られ、ありとあらゆる情報を転送されて、ある農場に来ていました。農夫の妻を射殺し、夫を銃で脅して、ゼロズの隠れ場所を聞き出そうとしました。夫に簡易手術を施して、彼の脳とコンパイラーの脳を接続しました。そしてゼロズの居場所をつきとめました。そして、ゼロズが潜伏しているという農場に、ミサイルを搭載したドローンが向かい、小さなコンクリートの建物が爆破されました。ドローンは、陸軍の基地からハッキングされて勝手に飛び立ったものでした。しかし、破壊された建物にはゼロズの面々はいませんでした。ウェイドの協力者のローサという女性の援助で、ゼロズは逃げ延びていました。ウェイドが嘘の行き先をキャルに伝え、それを傍受したコンパイラーがドローン攻撃を仕掛けたのでした。軍需企業APSIのタイフォン計画ラボに招かれたNSAのゴラザンは、実に奇妙な体験をしました。小さな無数の金属球が集まったり散らばったり動き回ったり静止したりします。そして球体は集まり人間の顔のような形状になりました。その顔は、APSI創設者レスリー・シリシア・セトの声で話しかけてきました。球体の一つ一つが小さなロボットであり、それが集まって組織的で大きな塊を作るといいます。頑丈な扉が開き、タイフォンの本体にゴラザンは直面しました。そこには10数体の人間が裸で吊され、ケーブルにつながれ、頭部には金属フレームが固定されています。そして球体が集まってより大き青白い顔になりました。それはレスリーでした。レスリーは、自分がタイフォンだといいます。奥へ行くと、レスリーもまた天井から吊されて、ケーブルに接続されていました。13体の人間の最初の1人がレスリーだといいます。レスリーによると、タイフォンは非人工知能だといいます。通常のコンピュータを用いた人工知能の作成はことごとく不満が残るものだったといいます。そこで、人間の脳という高性能のコンピュータを接続して、知性というソフトウェアを走らせているといいます。多頭の竜というイメージはそこからきています。心疾患を起こしたレスリーは、夫に病院に運ばれる途中で事故に遭い、瀕死の状態で、夫に、ここまで運ばせて接続させたといいます。レスリーは、ゴラザンに14人目の接続メンバーになってほしいと頼みました。ゴラザンは拳銃で球体でできた頭部を撃って逃げ出しました。しかし足を撃たれて、14番目の接続メンバーにされてしまいました。

[第6部 連鎖]

ワイオミング州のとあるバーで、リーガンは従業員から携帯電話を盗みました。ゼロズの逃避行は2ヶ月になっていました。リーガンは、チームを解散して、娘を取り戻し、外国へ逃げることを考えていました。すると、テレビニュースが流れ、飛行機の墜落事故がゼロズの仕業であり、ゼロズはテロリストハッカー集団であり「タイフォンの災い」と名乗っているといいます。そしてゼロズのメンバーの名前が流れました。コンパイラーは潜伏しているチャンスを発見し、動き始めました。ウェイドの隠れ家の農場で、ゼロズの面々は、自分たちをテロリストに仕立て上げたタイフォンを倒そうと話し合いました。その頃、14体目としてタイフォンに接続されたNSAのゴラザンは、意識があらゆる方向に無限に広がっていくのを経験していました。他の13体と記憶を共有していました。今や、タイフォンは合衆国内で接続された場所ならどこにでも侵入できました。タイフォンに接続した人間たちには2種類がいました。授ける者と授けられる者です。ゴラザンは前者でした。ネットワークに組み込まれ、その一部となってタイフォンに貢献する重要な知性です。授けられる者は、特別な才能はなく、ただの受信者であり、世界中に大勢います。彼らの脳にはプログラムが強制的にアップロードされます。最初の受信者がコンパイラーと呼ばれる男でした。もとは、レスリーの夫で、13体を集めたのは彼でした。彼は妻と一緒にいたくてそうしたのですが、今や、人を狩り、集める役割を果たしていました。ゴラザンがタイフォンに尋ねると、ゼロズの面々は、タイフォンを害する力を持っているから、こちらが先に害する必要があるとタイフォンは言いました。ゼロズが悪人に仕立て上げられ、実力以上に世界を操作できるように見せかけられ、基盤システムの脆弱性を暴露すれば、世間は解決策を求めてタイフォンを待望するといいます。その頃、ゼロズは新たな出発の時を迎えました。農場主のローサから、銃と千ドルの札束と携帯電話を受けとります。ゼロズの面々は、逃げずに、タイフォンと戦い、その正体を暴くことを決意しました。その時、彼らは遠くから銃撃され、ローサが倒れました。チャンスはトラックを運転し、その陰にメンバーが隠れて、小屋まで戻りました。狙撃してきたのはコンパイラーでした。チャンスのトラックに向かって、別の車が接近してきました。FBIのホリスでした。コンパイラーは小屋に近づき、発煙弾で煙幕を張り、アサルトライフルを乱射しました。ウェイドが床下に隠したライフルを取り出しました。コンパイラーは手榴弾まで投げてきました。しかし、銃弾が頭をかすっただけだったローサが起き上がり、コンパイラーに3発の銃弾を撃ち込み、倒しました。コンパイラーが倒された時、タイフォン内部に憤怒と恐怖と動揺が吹き荒れました。雑音と妄想にさらされたゴラザンは、コンパイラーがまだ死んでいないと心で叫びました。タイフォンは返答を書き送りました。またもや陸軍基地からミサイルを搭載したドローンが3機、勝手に離陸しました。ドローンを手動制御にして戻そうとした司令官は部下に撃たれて倒れました。そして、脳手術を施されて、ケーブルを頭部に装着されました。農場でローサに撃たれたコンパイラーは死んでいませんでした。彼のうなじには、先端が鉤爪になったケーブルが接続されていました。FBIのホリスは、収容されていた病院でゴラザンの陰謀で殺されそうになり、逃げ出して、1ヶ月間潜伏していたといいます。タイフォンの巨大な陰謀を感じて、ゼロズのメンバーに接触しようとして来たといいます。ゼロズは、コンパイラーをハッキングしてタイフォンの正体や計画を探ろうとしました。頭部をアルミ箔で覆って通信できないようにしました。ウェイドがコンパイラーの頭からデータを抽出しました。その頃、ゴラザンはタイフォンの一部でありながら全体であるような感覚で、押し寄せる全国から集まってくるデータの洪水を受け止めていました。タイフォンすなわちレスリーは、ゼロズのメンバーと、コンパイラーこと夫のサイモンを探そうとしています。ゼロズの面々は、二手に分かれて攻める計画を立てました。片方が、ウェストバージニア州の農場にあるミラーリングされたパソコンを調べ、そのデータに基づいて、もう片方が、タイフォンの本拠地に乗り込み攻撃するというものです。デアンドレが以前にハッキングした地熱開発会社の関連で、ニューヨークのマンハッタンの地下のどこかにタイフォンがあると推測しました。置き去りにされたコンパイラーは、乗っていたジープから落ちた箱の中から出てきた無数の金属球が体内に入り、アップグレードされました。ゼロズの面々は、二手に分かれました。一方はチャンス、アリーナ、ウェイドでマンハッタンへ向かいます。もう一方はデアンドレ、リーガン、ホリスでウェストバージニア州の農場に向かいます。そこにあるパソコンからタイフォンの正確な位置情報を引き出して、マンハッタン組に送る算段です。さらに、システムをハッキングし、マンハッタン組が中に入るのを助ける予定です。ゼロズが計画を練っていると、アリーナの前にウィドーが現われました。アリーナはウィドーに援助を求めました。二手に分かれたゼロズは互いに挨拶を交わして、車で出発しました。

[第7部 崩壊]

コンパイラーは、全身に入り込んだ金属球の運動に合わせて動くようになっていました。金属と電気と腐敗の臭いを発散していました。身体を乗っ取り授けられる者としての肉体を求めて、平和な家族を襲撃します。夫を殺し、妻子を拉致して脳にケーブルを接続する任務を行っていました。タイフォンは、ゼロズが自分のところへやって来るようだから、コンパイラーには、ゼロズを探す必要はないと命じました。ウエストバージニア州の農場に到着したゼロズの片割れたちは、農場の周囲をタイフォンに操られた10数人のゾンビのような人間たちが徘徊しているのを見張りました。ゾンビは家の中にもいるようでした。家の中のパソコンにたどり着くにはかなりの障害が待っていると考えられました。タイフォンのいる拠点では、ゴラザンは自分を失い、完全にタイフォンの身体の一部と化していました。今や、授けられる者たちの質は向上し、警察官、政治家、パイロット、鉄道乗務員なども加わっていました。あらゆるセキュリティレベルに意識が、声が、タイフォンの意志を実行に移す担い手が増えていきます。タイフォンの意志とは、この国を守ることです。列車衝突事故、航空機墜落事故、原子炉のメルトダウン、交通麻痺、データの大量破壊、失業者の急増、銀行の連鎖倒産などなど、タイフォンのデータ操作で、あらゆる問題が発生していました。中国の干渉が推測されてもいました。人びとは私を必要なのに、まだそのことに気づいていない、だから私が知らせてやるのだ、とタイフォンは考えました。政治家たちはタイフォンに全権依頼するだろうと、タイフォンは期待しました。ゴラザンは、自分が勝ち組でプレーしている満足感に浸りました。彼の妻のスーザンが、授けられる者に改造されました。それを見咎めたゴラザンは、タイフォンにたたき落とされてデジタルの死を味わわされました。ウエストバージニア州の農場は夜を迎えました。リーガンは自分たちが乗ってきた車に火をつけ、ゾンビたちを引き寄せようとしました。デアンドレとホリスは森に隠れて機会をうかがい、農家の中へ突入しました。家の中は荒れ放題で不潔きわまりない状態でした。壁には糞便で「そして神々は逃げ去った」と書かれていました。外で燃える車に集まっていたゾンビたちは、リーガンの姿を見つけると、交信しあって、家に戻っていきました。おとり役だったリーガンはまずいことになったと焦りました。コンパイラーがリーガンの娘を連れてきて拳銃をつきつけ、リーガンを脅しました。家に侵入したデアンドレとホリスは、二階の粗末な寝室内で、デスクトップ・コンピュータを発見しました。自分のノートパソコンを接続しようとしたデアンドレに、ゾンビの女が襲いかかってきました。それをホリスが撃ち倒しました。階下で複数の足音がします。ライフルを持ったホリスはデアンドレに隠れるように命じました。ゼロズのマンハッタン組は、ウィドーの働きで停電したマンハッタンの夜景を眺めていました。その隙に、マンハッタンのタイフォンの隠れ場所に潜入することを考えました。ウエストバージニア組では、ホリスが銃を撃ちながら階下へ降りていく間に、デアンドレは屋根裏に逃げ込みました。階下からはリーガンの叫び声が聞こえ、電動ドリルの音がして、女の子の泣き声が聞こえました。デアンドレは換気扇の扉を開けて、屋根に出ました。リーガンは、コンパイラーたちに脳へのケーブル接続手術を施されました。「神々は逃げ去った 今やおまえは母のもの 受け入れろ受け入れろ受け入れろ おまえは授けられる者おまえは祝福されている ひとつの意識に加われ 大いなるものの一部となれ」というメッセージがリーガンの頭の中に流れてきました。「おまえはここの一員なのだ、リーガン・ストルパー。おまえは強い意識を手にした おまえの娘もここの一員である 受け入れなさい、受け入れなさい、受け入れなさい…」というメッセージを受けて、リーガンは抵抗をやめました。デアンドレは屋根伝いに歩きましたがポーチに転落しました。リーガンは、ゾンビすなわち授けられる者の集団に加わろうとしていました。デアンドレはゾンビたちに捕まり、ボコボコに殴られました。そこにリーガンが現れ、デアンドレは彼女の名前を呼んで泣きじゃくり、名前を失ったと思っていたリーガンは動揺しました。デアンドレはコンパイラーにいたぶられています。リーガンは、自分の記憶を探って、あらんばかりの醜悪で汚いもののイメージをタイフォンに送りつけました。ゾンビたちやコンパイラーが頭を掻きむしって倒れました。拘束から解放されたデアンドレはノートパソコンをコンパイラーから奪い返して上階へ登りました。マンハッタン組は、デアンドレの工作の結果を受信しました。タイフォンは、二番街の墓地の周辺にいるといいます。墓地の向かいのアパートメントの地下行きエレベーターに乗るようにデアンドレは命じました。ウエストバージニア州のパソコンは、タイフォンそのものは制御できないが、その環境を制御することはできるといいます。チャンスとウェイドとアリーナはエレベーターに乗りました。タイフォンは、結果に満足していました。自分が選んだゼロズのメンバーの能力は予想通り高かったと判明したからです。彼らがここへやって来ます。タイフォンは迎える準備ができていました。ウェストバージニア組では、ホリスが捕まって吊され、リーガンは受信者の手術を施され、リーガンの娘らしき女の子に案内されたデアンドレは、コンパイラーの姿が消えていることに気づきました。エレベーターで地下深くに降りたマンハッタン組は、開けられた鋼鉄扉の中に、何人もの人間が吊され、ケーブルで接続されているのを発見しました。その中から一つの球体が現われ、レスリー・シリシア・セトの顔になりました。レスリーことタイフォンは、自分は完全無欠なネットワークを構築した、ゼロズの面々を迎える準備もできているといいます。ウェイドが金属球を拳銃で撃ちましたが。びくともせず、拳銃で殴りかかったウェイドは電気ショックで倒されました。ウェイドに向かって、元妻のシボーンの声で誘いがかかりました。ウェイドは、妻子に手を出さないなら自分はタイフォンの仲間に加わっても良いといいました。ウェイドは金属のスカルキャップを頭に被せられて吊り上げられました。アリーナは、シェーン・グレイブスに捕まっていました。チャンスが助けようと飛びかかりましたが、グレイブスに殴り倒されました。球体から新しい顔が現われ、アリーナに話しかけました。それはアリーナの弟でした。そしてアリーナに仲間に加わるように話しました。アリーナは拳銃を拾い上げ、グレイブスの口に銃口を突っ込んで撃ちました。しかし、グレイブスは倒れません。無数の金属球が傷口を埋めていきます。アリーナもまたスカルキャップを装着されて吊されてしまいました。いよいよチャンスの番です。グレイブスの口から無数の金属球が吐き出され、チャンスを拘束します。その間に、グレイブスは装着の準備をしました。チャンスは、ケーブルの束を掴んで引きちぎり、グレイブスの片目に突っ込みました。チャンスとグレイブスは感電して床に倒れました。グレイブスの身体から無数の金属球が転がり出て広がっていきました。タイフォンはチャンスの働きを褒めたたえました。球体がチャンスの母親の顔になって誘い文句を発してきました。タイフォンも勝利宣言を口にします。「私は怪物の中の怪物。そして今のこの世界では政府と企業が神々。政府と企業は私の前から逃げ去ることになる。人びとに対する彼らの支配は終わる。これからは私の時代よ」とタイフォンは言います。そこに、ウエストバージニア組のデアンドレからチャンスに連絡がありました。膨大な記憶と情報でタイフォンはオーバーヒートを起こすかもしれないといいます。チャンスは、デアンドレに、この場所の温度をどんどん上げるように頼みました。その時、背後で無数の金属球体に操られたグレイブスが立ち上がり、チャンスに襲いかかってきました。しかし、グレイブスは身体が弛緩し、倒れました。人間を吊したフレームも一つずつ開き始め、鋼鉄の扉も開きました。デアンドレが室温を40度まで上げて、タイフォンをオーバーヒートさせたのでした。しかし、まだタイフォンは死んでおらず、ねぐらから逃げ出しただけでした。このままでは、いつ逆襲してくるかわかりません。デアンドレがノートパソコンにプログラムを打ち込み始めました。6ヶ月後、吊り下げられた13人は意識を回復しました。PTSDや悪夢の症状はありましたが、回復に向かっていました。ウェイドもアリーナも同様です。しかし、最初のレスリーだけはダメージが酷くて脳死判定を受けました。ウェイドは思いました。タイフォンの犠牲者たちは、未特定のテロ集団の犠牲者とされました。アメリカ国民は真実を知らされるべきです。自国の政府機関のひとつが人間の脳と肉体を必要とする狂った人工知能の創造を認可したという真実を。しかし、娘を守るために、ウェイドは普段はそのことを忘れようとしているのでした。病院のゴラザンを訪れたホリスは、非公開裁判で全てを話すと告げました。ホリスは、脳がコンピュータだとは考えたくないと思っていました。もし脳がコンピュータなら、誰もがハッキングされてしまうことになります。アリーナは弟がプリンストン大学に進学するのを祝い、チャンスとデートの約束をしました。チャンスと車で走っていたデアンドレは、自分のことを母親が秘密諜報員だと思って誇っているといいました。リーガンは、捨てた娘の養育権を取り戻そうとしていました。しかし、ハッキングされた脳の後遺症で、自分が自分でないように感じる瞬間があることに悩んでいました。ゼロズの面々はウェイドの家で再会しました。デアンドレが、小型のハードディスクにタイフォンを閉じ込めていました。タイフォンはかつての10パーセントほどの力しか有していませんが、内部にまだ30数名分の意識のイメージマップを確保しているらしいのです。そのハッキングにメンバーは取りかかりました。チャンスは、外国の諜報機関に拉致されて、モンゴルの鉄道列車の中でタイフォンの秘密を話すように脅されていましたが、ウィドーが救ってくれました。マシンガンを持った黒服の男たちに追われて列車の屋根に登ると、ヘリコプターがやって来ました。ウィドーは飛び移るように命じました。自分は他の手段で切り抜けると言います。ヘリを操縦しているのはウェイドです。ゼロズの面々が揃って、チャンスを助け上げようと手を差し伸べていました。チャンスは「お次はなんだ?」と思いました。

ストーリーはざっとこのようなものです。

本作品が発表されたのは2015年ですから、出てくるIT関連のデバイスや技術などが、いささか古くさく感じることもあります。当時としては最先端の情報を網羅して書き上げたと言えるでしょう。巨大な人工知能というかネットワーク支配の怪物であるタイフォンが、実は生身の人間の脳を接続して、多数の脳の共同作業によって成り立っているという設定は、ありがちに思えます。例えば、フィリップ・K・ディックの作品で映画化もされた『マイノリティ・リポート』では、超能力を持つ人間が集められて羊水タンクに入れられて、その脳活動が未来予測を行うという設定でした。大友克洋のマンガで映画化もされた『AKIRA』では、制御不能で封印されていた人工生命がその脳髄から指令を発して、パニックを起こします。連作アニメで映画化もされた『サイコパス』では、社会を制御する人工知能の本体が、無数の人間の脳髄を集積したものでした。このように、古今東西を問わず、人工知能にまつわる近未来的なディストピアのアイデアは、似たようなものになると言えるでしょう。人間の脳こそが、最も優れたコンピュータであり、それを集積すれば、無敵のシステムを構築できるというアイデアは、多くの人が抱きがちなものです。

そういう意味で、本作品『ゼロの総和』のコンセプトも、大袈裟に描写しているとはいえ、やや凡庸なものと言えるでしょう。ゼロズとして集められた5人の個性や魅力、彼らが力を合わせて、人間の脳を集めたタイフォンに立ち向かっていくというストーリー展開で読ませるようになっています。要約である内容紹介では描ききれませんが、個々のメンバーの来歴や性格、行動、アクションの描写など、ディテールで読ませるとも言えます。まさに「神は細部に宿る」です。通読しないと、本作品の魅力は充分には伝わらないとも言えるでしょう。

著者ウェンディグは、元ハッカーのセキュリティコンサルタントに取材協力してもらったそうです。また、自分自身もBBS(電子掲示板)を運営していた経験もあり、そういうところから、コンセプトや詳細な設定、個性あふれる登場人物の描写を引き出していたと言えるでしょう。ゼロズの5人やFBIのホリス、NSAのゴラザン、タイフォンことレスリーといった面々の来歴や個性は非常に多岐に渡っており、タイフォンの巨大な陰謀という大きな物語の中で、小さな各々の物語が活写されていきます。大きな物語を小さな物語が侵食していくようにも読めます。アクションの数々もリアリティに富んでいます。

まるで一編の映画(映像作品)を観ているような、スピード感あふれるストーリー展開、登場人物たちの魅力的な言動があり、それが、脳をコンピュータにするという、やや凡庸なコンセプトをおいても、読むに値する作品に仕上げています。著者の構成力、筆力は、半ば力業で読者を結末まで引きずっていくと言えるでしょう。