〈朝日新聞様よりお借りして加工しました〉

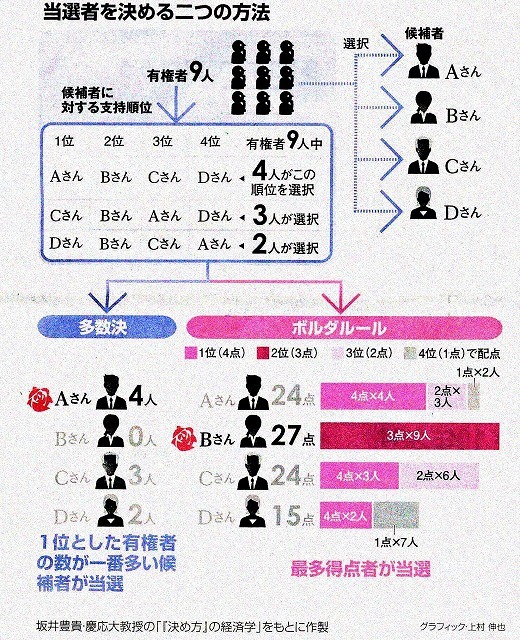

10月30日付の朝日新聞は、「届かぬ少数者の声」の中で、選挙民の意思と当選者の議席数を近づける方法の一つとして、スロベニアの一部で用いられているボルダルールを紹介した。

慶應義塾大学経済学部の坂井豊貴教授などが推している。

「候補者が4人いたら、有権者は1位に4点、2位に3点、3位に2点、4位に1点をつけて投票。

総得点が最多の候補者が当選する。

当選するには幅広い有権者からまんべんなく支持を集める必要があり、『多数派のためではなく、万人のため』のルールだと言える。」

教授は言う。

「複数の選択肢から1つだけを選ぶ単純な多数決は、『どうでもよいこと』を決めるのに使うのがよい。」

たとえば、仲間で一緒に食事をする店を決める時などだ。

こうした問題であれば、次回は、今回の少数派が選んだ店へ行くことにするなど、融和をはかる方法はいくらでもあるが、国の舵取りといった重要な場面では、人々の意思を公平に反映できる方法を慎重に選ばねばならない。

実際、平成26年の衆院選において自民党は小選挙区で48パーセントの得票率だったが、議席では74パーセントを獲得している。

ちなみに、中選挙区制だった昭和35年の総選挙では、自民党が58パーセントの得票率で、議席は63パーセントを得た。

公平、公正をどう考え、どう決めるか、やり方1つなのだ。

2人に1人は自民党を選んでいない状況下で何が起こっているか。

共同通信社が行った10月29日、30日の全国電話世論調査は事実を端的に物語っている。

○環太平洋経済連携協定(TPP)の承認案と関連法案について

「今国会にこだわらず慎重に審議すべきだ」…66・5パーセント

「成立させる必要はない」…10・3パーセント

実に4人に1人が今すぐ成立させることに反対している。

しかし、国会は、こうした民意の実態とは正反対の方向へ動こうとしている。

教授は言う。

「絶対の民意というものはない。

私たちができるのは、よりまともな決め方を使うことだけです。」

かつて、小生が娑婆にいた時代は、麻雀の全盛期だった。

たいていはなにがしかの賭け金が動き、場は盛り上がる。

しかし、その後が問題だった。

飲みに行けば必ず〈公平に〉割り勘だが、そうすると負けた者は、勝った者に比べて飲み代の負担がきつくなる。

勝った者は、実質的に懐を痛めないで済んでも、負けた者は、帰りの足代すら覚束(オボツカ)なくなったりする。

そこで小生は、「4・3・2・1の方法」を提案した。

勝った者から順に飲み代全体の4割、3割、2割、1割を負担するのだ。

そうすれば、勝った者は大きく楽しんだのだから余分に払い、負けた者はせめて思い切りやけ酒を飲んでお開きにできる。

以来、小生のグループでは常にこの方法が採用され、麻雀も飲み会も、和気藹々と続けられた。

振り返ってみれば、あれは、教授の言う「よりまともな決め方」だったと思える。

小生が思いついた理由は1つしかない。

負けた仲間を見捨てられなかったし(もちろん、小生も稀には負け組だったが)、「じゃあ又な」と気持良く別れたかったからである。

ボルダルールが真に「多数派のためではなく、万人のため」なら、検討してみる必要があるのではなかろうか?

政党の好き嫌いや政策がどうこうという以前のところを、よくよく考えてみる必要があると思えてならない。

政治が公正であるために。

政治が粗雑にならぬために。

政治が見捨てられぬために。

潤いある社会であるために。

原発事故の早期終息のため、復興へのご加護のため、般若心経の祈りを続けましょう。

般若心経の音声はこちらからどうぞ。(祈願の太鼓が入っています)

お聴きいただくには 音楽再生ソフトが必要です。お持ちでない方は無料でWindows Media Player がダウンロードできます。こちらからどうぞ。

「のうぼう あきゃしゃきゃらばや おん ありきゃ まり ぼり そわか」※今日の守本尊虚空蔵菩薩様の真言です。

どなたさまにとっても、佳き一日となりますよう。

https://www.youtube.com/watch?v=IY7mdsDVBk8