〈『マンダラの読み方』よりお借りして加工しました〉

日本は長寿社会になった。

多くの人々が元気で長生きしたいと願ってきた結果なので、めでたし、めでたし、と言わねばならないのだが、実情は複雑だ。

1 長寿の現実

いくら死にたくないと思っても必ず死なねばならない以上、叶えられない願いを保つこと自体、相も変わらず苦しみだ。

ならば長寿は、片方で生きたいという願いをしばし叶えつつ、片方では宿命に抗う煩悶という苦を長引かせることになりはしないか?

昔は還暦を迎えると赤いチャンチャンコを着せられ、周囲が祝い、本人はいつ、お迎えが来てもよいと満足し、達観もした。

しかし、平均年齢が80才ともなれば、話はまったく違ってくる。

一応の目安である〝ここまで来たのだからもう、いい〟という地点が消え、100才まで生きたいと希(ネガ)う人すら少なくはなかろう。

また、これまで比較的少なかった苦も新たに広がりつつある。

多くの家族にあっては、ほぼ世代順にあの世へ旅立つイメージがあろう。

しかし、老老介護などが普通になった今は、すぐに順番が狂う。

我が子や孫を含む、自分より若い人々との死別が起こる。

これまでは、祖父母や両親を送れば、残るのは伴侶、兄弟、そして友人知人の死だった。

病気や事故で子供や孫を失う場合もあるが、それは比較的少ないできごととだった。

しかし、老老介護などすら普通になった今は、このケースが珍しくない。

小生も、百才近くなる父から幾度か「先に死ぬなよ」と言われているが、これだけは親不孝をする可能性が捨てきれない。

70才にもなれば、この先はもはや、ほとんど自分の努力でどうにかできる問題ではないのだ。

忽然と去る仲間たちを見ていると、死が宿命であると痛感させられる。

これでは長寿全体が老苦となってしまうではないか。

しかも、戦争の影が実感される今は、万が一の際に、自分が若い人々より先に死ねるよう準備せねばならなくなった。

無論、誰も「私は戦争をします」はと言わない。

しかし、周辺諸国の雰囲気も、日本の雰囲気も、ほとんど臨戦態勢だ。

現在の選挙制度が明確に「違憲状態」であるにもかかわらず、解散、解散と噂が流され、抗いようのない雰囲気の中で、あってはならないはずの違憲状態における選挙を再び行わせる可能性が高まっているのと変わらない。

今は、本来、どうか、という視点があまりにもあいまいになってしまっている。

2 生きているこの世とは?

さて私たちは、目や耳や鼻や舌や皮膚を用いて、鏡へ映すように外界そのものを把握していると思っているが、事実は違う。

成長や生活の過程で一人一人が千差万別の〈受けとめ方〉を作り、そのはたらきによって生ずるのが外界である。

脳科学者のヘンリー・マークラム教授によれば、私たちの外界認識を成り立たせている要素のうち、外的刺激はわずか1パーセント、99パーセントは脳内の情報処理だという。

数千億個の脳細胞が絡み合うネットワークは、宇宙で最も複雑な構造物とされている。

お釈迦様が「苦を脱したければ心を統御せよ」「争いをなくすには心から争いをなくせ」と説かれた意味と意義を、2500年後の私たちは科学の力を借りつつようやく理解できそうだ。

私たちが他者と争い、戦争を行う時、決断へ至る前提条件となる〈外界の認識〉は、そのほとんどが私たち自身のありようにかかっているのなら、争いや戦争をなくすために世界中の人がまず、やらねばならないことが何であるかは明らかだ。

拳を振り上げ「あいつのせいだ!」といきり立つ時、「あいつのせい」の99パーセントは、「あいつ」そのものでなく、そのように反応するその人の脳内反応がもたらしている。

こうした面から眺めても、ダライ・ラマ法王やホセ・ムヒカ前大統領(ウルグアイ)のような賢者らしい落ちついた人物の少ない現状は恐ろしい。

3 情報の操作

脳内の情報処理といえば、精神病の治療や職業訓練などで「脱感作(ダツカンサ)」という刺激に慣れる心理過程を用いる場合がある。

たとえば潔癖症の治療として、忌避する対象へ徐々に触れさせる。

また、医師や看護師などを目ざす学生たちは、流れる血や、死人や内臓などとの接触や、針を刺し肉を切る手順に慣れておかねば仕事にならない。

戦場で戦わねばならない兵士たちは、責務をまっとうするため、相手を斃す訓練や、路傍で倒れている人を見捨てて進む訓練などをさせられる。

イラク派兵が外国へ軍隊を送る糸口となり、今や、一気に数十人規模で殺されるような他国へ「国と国とが交戦しているわけではないので戦場でなく、平穏だ」という論理で自衛隊員が派遣される。

何かと言えば街頭に物々しい迎撃ミサイルが配備され、若い女性隊員が若者を自衛隊の入隊に誘うといった光景もまた、私たちが戦争に慣れさせられる過程に相違ない。

この手法はコマーシャルや世論操作に使われるので、自立した判断力を保つためには要注意だ。

4 とと姉ちゃんのこと

長生きがそのまま幸せにつながらないのなら、私たちはどう生きればよいのだろうか?

NHKの連続テレビ小説『とと姉ちゃん』のヒロイン常子は、父親の遺言を実現するために苦難を乗り越えて生き抜いた。

心理学者佐藤隆一教授は、常子が抱いた目標を「法(ダルマ)」と説かれた。

常子は宗教者ではなく、宗教活動に身を捧げたわけでもない。

しかし、どんな困難にぶつかっても捨てなかった〈目標〉は、時には「視点を転回」させ、それまでとは「違う世界」へと舞台を昇華させ、若くして父親を亡くすという悲哀の体験を克服させ、「生きる意味」さえつかませた。

この目標は、「日常的に守る規則」であり、「自分のものとして持ち続けられるもの」であり、時として、いのちさえかけられる。

ならば、もはや動かしようのない人生上の真実すなわちダルマと言うしかない。

私たちは自分なりのダルマを持てれば、寿命の長短や貧富などを超えた幸せや生きがいを感じつつ生きられるのでなかろうか?

誰を送っても悲哀に負けず、自分の死を前にしてもたじろがずに済むのではなかろうか?

また、社会的「脱感作」に流されず、ものの道理や良識や叡智に少なくとも片脚を置き、認識要素の99パーセントを占める〈自分の心のありよう〉に思いをいたしつつ、自立した心で生きられるのではなかろうか?

漫然と長寿を生きるだけでは、いつ、経験したことのない苦悩に襲われるかわからない。

ぜひ、ダルマを抱きつつ生き、死んで行きたいものである。

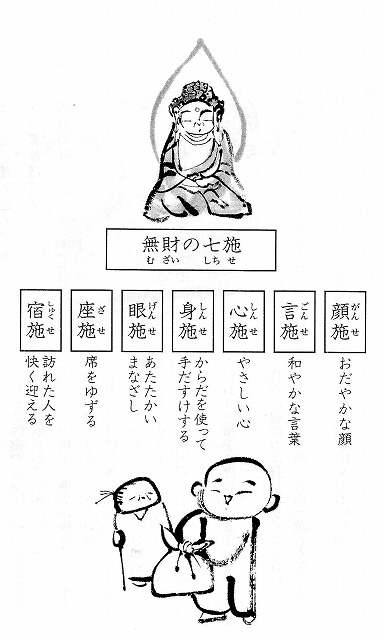

蛇足ながら、お釈迦様の説かれた「無財の七施」は、ダルマを考える上で重要な指標であると思う。

原発事故の早期終息のため、復興へのご加護のため、般若心経の祈りを続けましょう。

般若心経の音声はこちらからどうぞ。(祈願の太鼓が入っています)

お聴きいただくには 音楽再生ソフトが必要です。お持ちでない方は無料でWindows Media Player がダウンロードできます。こちらからどうぞ。

「おん さんまや さとばん」※今日の守本尊普賢菩薩様の真言です。

どなたさまにとっても、佳き一日となりますよう。

https://www.youtube.com/watch?v=rWEjdVZChl0