ふと、思いついて杉浦日向子 の『百物語 』を繙(ヒモト)いた。

江戸時代 の不思議話をあつめたマンガである。

第十三話はこうだった。

ある夜、男が目覚めると、囲炉裏(イロリ)を囲み、男女を相手に尼僧が懺悔 話をしていた。

尼僧は昔、独りっ子で、村の裕福な夫婦に育てられていたが、15、6才になる頃、妻の方が病気になったという。

夫とこの娘を枕元に呼んだ妻は、自分の亡き後、夫の後添いになってくれと娘に頼んだ。

夫も娘も、そんな気弱なことを言わずに養生して、早くよくなって欲しいと応じた。

ある日の夕暮れ、妻は、調子がよいので近くの観音様をお詣りしたいと言い、娘は背負って千手観音様へお詣りさせた。

帰宅したところ、背中で眠っていたはずの妻は息絶えていた。

死んだ妻は背中から降ろそうとしてもなかなか離れず、数日かけてようやく娘から引きはがした。

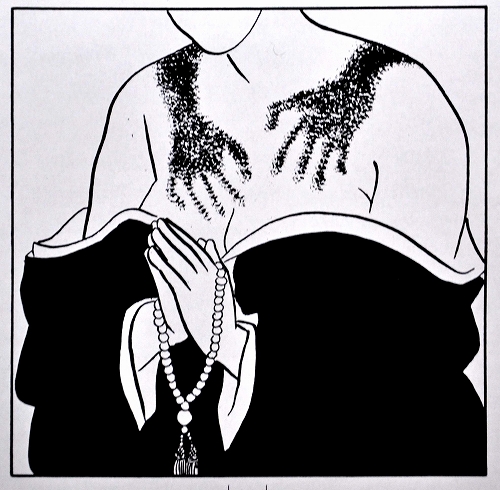

娘の肩には、妻が後からおぶさった時につかんだ指の痕が痣(アザ)となり、くっきりと残っていた。

娘は菩提心(ボダイシン)を起こし、尼僧となった。

この娘は気立ても器量もよかったのだろう。

夫婦共々、手塩にかけて育てたのだろう。

もちろん、主人との性的関係などなかったのだろう。

だからこそ、寝付いてしまった妻は、自分の死後、夫の面倒をみて欲しいと願った。

それでもなお、死に行く妻は、溌剌とした娘に嫉妬しないではいられなかった。

娘の肩に残った痣は、夫を頼むという思いと、狂ってしまいそうな嫉妬と、両方を物語っていた。

それに気づいた娘はどうしても、そのまま主人の後添えにはなれず、母親代わりだった人の菩提(ボダイ)を弔うために出家するしかなかった。

これは『尼君ざんげの話』と題されている。

あたらめて江戸の文化が持つ深みを感じ、できごとと話の全体が、まるで作者の体験であるかのような臨場感に参ってしまった。

一番のポイントは、懺悔 という点にある。

もちろん、娘が主人の妻に対して懺悔 しているのだろうが、夫婦へ懸命に尽くし、不倫などの悪行もはたらいていないのになぜ、懺悔 せねばならないのだろうか?

「自分に悪いことをする意思はないし、悪いことをしてもいないのだから、そういう自分に対して誰かがいかなる気持を持とうが〈自分の責任ではない〉、〈自分には関係ない〉」

こうした現代的な考え方とは、天と地ほどにかけ離れている。

相手の気持は自分との関係において生じたのだから、嫉妬が起こったという現実に対する責任の一端は自分にもあるという〈感覚〉は、何とも奥ゆかしく、溜息が出る思いである。

若い人や元気な人は、お年寄りや病人に対して〈罪 な〉存在と成り得る。

富や権力や名声や才能などを持っている人は、持っていない人に対して〈罪 な〉存在と成り得る。

そして、このようにはたらく人間の心理に無頓着であることこそ、人間が〈罪 な〉存在である証ではないか?

無頓着は無慈悲 に限りなく近い。

そして、人知れず膨張しているこの〈罪 〉が、世界中に蔓延する不可解な暴力的行為の温床となりつつあるのではないか?

ようやく、書棚から『百物語 』を探し出した意味がわかった。

幕末から明治維新以降の〈力こぶ〉に過大な理想を見出し、夜郎自大(ヤロウジダイ)的な誇りを持つよりも、懺悔 や忖度 (ソンタク)といった高尚で繊細な精神活動が庶民にまで及んでいた江戸の空気を思い出したいものである。

原発事故の早期終息のため、復興へのご加護のため、般若心経の祈りを続けましょう。

般若心経の音声はこちらから どうぞ。(祈願の太鼓が入っています)

お聴きいただくには 音楽再生ソフトが必要です。お持ちでない方は無料でWindows Media Player がダウンロードできます。こちらから どうぞ。

「おん あみりたていせい から うん」※今日の守本尊阿弥陀如来様の真言です。

どなたさまにとっても、佳き一日となりますよう。

https://www.youtube.com/watch?v=4OCvhacDR7Y

[投票のご協力をお願いします。合掌]

にほんブログ村