6月7日、日経連は大手企業 が支給する夏のボーナス について第一回目の発表を行った。

対象企業の条件は東証1部上場、従業員500人以上である。

支給額は連続4年の上昇となり、昨年と比べ平均3・74%増の92万7415円。

これは過去3番目の高水準であり、平成20年の2008年(93万329円)に近い。

もう、リーマンショック前にまで戻っている。

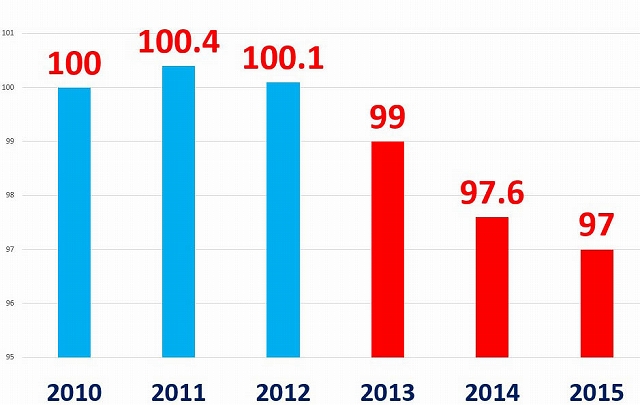

一方、厚生労働省の発表によると、パートタイマーを除いた一般労働者の実質賃金 は、昨年の段階で4年連続の低下となっている。

しかもその間、消費者物価指数は上がっているので、大企業も、そこではたらく一握りの人々も我が世の春を謳歌しているのに、一般労働者の生活は明らかに苦しくなっている。

たとえば、国内100職種のうち58位にあるタクシードライバーの平均月収は19万6767円(平成27年)である。

約40パーセントが月収15万円から20万円で暮らしているのだ。

日本国憲法25条にはこう書かれている。

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

生存権が掲げられたこの条文は、読むたびに違和感を覚える。

最低限度の生活を保証すれば国家の役割はまっとうされたことになるのだろうか?

そんなはずはない。

この条文は、憲法制定当時、日本が戦争に敗れた直後だったので、〈せめて〉こうあって欲しいという切なる願いが込められたものである。

だから、もうとっくに、このレベルからジャンプしていなければならないにもかかわらず、このあたりでの論議がなされている。

ある時、首都圏ではたらく若者が人生相談に来山した。

中小企業でまじめにはたらき、社長も人格者なのに、食べるのがやっとの給与だという。

各種の資格をとれば、待遇のよいところへ転職できるかと希望を持っていろいろやってみたが、資格者はゴロゴロいて自分の価値を高める決め手になどならない。

人の道を学び、置かれた立場なりに誠意をもってはたらき、よき心をもって明るく生きることは可能だが、社会的共業 (グウゴウ)が若者の未来をなかなか開いてはくれない。

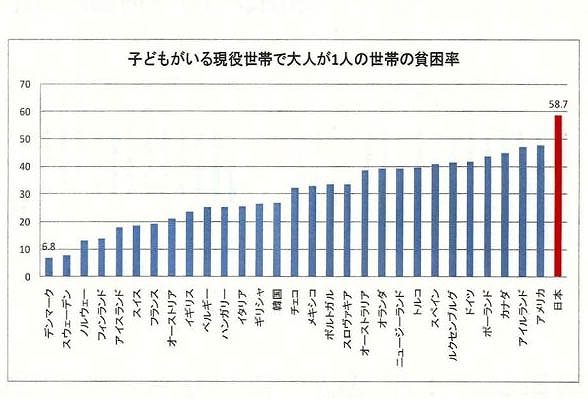

日本では子供の6人に1人が貧困 で、特に1人親の場合はその割合が5割を超え、世界で最悪のレベルに達している。

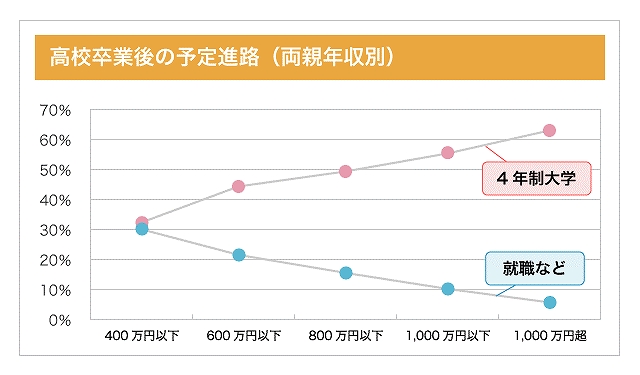

親の所得の格差 がそのまま子供の学力の格差 につながり、ひいては世代を超えた格差 と階層の固定化につながり始めているという恐るべき実態も指摘されて久しい。

こと、ここに至れば、富の配分に思い切って手をつける以外、方法はないのではなかろうか?

自由競争と経済成長はもう、大多数の国民にとって錦の御旗でもなければ、打ち出の小槌でもない。

この二つは否定されるべきではないが、それを原理主義 的に用いる手法によって国民が幸せになれないことは、ほとんど明らかではなかろうか。

政治は今、困っている人々に手を差し伸べ、1人1人に力をつけさせ希望を持たせるという、最も切実に求められている役割をこそ果たすべきではなかろうか。

原発事故の早期終息のため、復興へのご加護のため、般若心経の祈りを続けましょう。

般若心経の音声はこちらから どうぞ。(祈願の太鼓が入っています)

お聴きいただくには 音楽再生ソフトが必要です。お持ちでない方は無料でWindows Media Player がダウンロードできます。こちらから どうぞ。

「のうまく さんまんだ ばざらだん かん」※今日の守本尊不動明王様の真言です。

どなたさまにとっても、佳き一日となりますよう。

https://www.youtube.com/watch?v=EOk4OlhTq_M

[投票のご協力をお願いします。合掌]

にほんブログ村