私たちが最も嫌なことの一つである「知られたくない過去を暴(アバ)く」という問題について「三十七の菩薩

(ボサツ)の実践(第十五回)」へ書きました。

この教えは、公衆の面前でそうした行為に遭った際の心構えなのですが、自分のあるべき姿勢を考えていて、つい、相手の心も考えてしまいました。

相手とは、平気で誰かの弱点を衝くタイプの人です。

これまでの人生で出会った何人かを思い出すと、怨みではなく悲しみ

が湧いてきました。

当時は憎々しいと感じた顔がもはや、翳(カス)みかけています。

「あの人たちは今も、糸のように続く人生を静かに染めている根源的悲しみ

を知らないままなのだろうか……」

詩人白居易

(ハッキョイ)は詠みました。

「君看(ミ)よや双眼(ソウガン)の色、語らざれば憂い なきに似たり」

これは、目の前にいない友への語りかけです。

そしてこの場合の憂い は、悲しさや淋しさが行き着くところまで行った先の茫漠(ボウバク)とした憂い であり、それは、根源的悲しさ、根源的淋しさと通底しています。

(君よ、私の瞳に浮かんでいる憂い が見えるかい。

私が憂い ていると口にしなければ、それは見えないかも知れないけれども、私には、君が抱いている憂い と同じものが確かにあるのだよ)

白居易 は、孤独 のさなかに友を思い出しています。

「琴詩酒(キンシシュ)の伴(トモ)はみなわれを抛(ナゲウ)ち、雪月花(セツゲツカ)の時もっとも君を憶(オモ)う」

(琴を鳴らし、詩を詠み、酒を酌み交わす友人たちは皆、私のもとを去ったが、孤独 のうちに自然の移り変わりを眺めて友としている時、今こそ、君が思い出されてならない)

興ずる時の友も確かに友ですが、憂い の中にあって会いたいと思わせる友は、もう一段深い友なのでしょう。

友といえば、勝海舟 の

「得意淡然、失意泰然」

が思い浮かびます。

心中、得意な時は〈さらり〉と構え、失意の時は〈ゆったり〉と構えるという、いかにも剣の達人らしい言葉です。

自分が失意の中にある時、同じく失意の中にあって泰然としている友、あるいは失意を体験してこちらの失意を忖度してくれる友は、本当に、この世のどこかに〈いてくれる〉だけで救いになるものです。

私が白居易 の一句を知ったのは芥川龍之介 の『羅生門 』を古本で読んだ時です。

その題詞として掲げられていた「君看双眼色 不語似無愁」は長く心にかかっていましたが、後になってようやく理解できました。

天才芥川龍之介 の文章は鋭く人生の深淵を覗かせます。

しかし、決して突き落とさず、文体にはどこかホッとさせるものが含まれています。

それは、無常という無情でもある真理をはっきりと指摘しながら、必ずお救いくださるみ仏の姿勢と似ています。

きっと題詞は、み仏の御眼を指しています。

「み仏の瞳にはちっとも憂い の色が浮かんでいないからといって、み仏に憂い がないのではない。

み仏は衆生の憂い を我が憂い とされているので、お心の底には深く高く衆生の憂い が積まれていることだろう。

だからこそ、み仏は悲しみ と慈しみをもって私たちへ接してくださる。

穏やかな表情で、憂い に満ちた人生を送る私たちをお救いくださる。

よく見てご覧。

私たちが淋しくて、悲しくて流す涙が、御眼の光に含まれているのだよ。

憂い を語らず瞳にも見せはしないけれど、大きな憂い があればこその大慈悲 であることを知らねばならない」

琉球大学に、「芥川龍之介 『支那併記』研究(下)という興味深い研究があります。(http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp/bitstream/123456789/22293/1/No78p001.pdf)

その一節です。

「肉体的に坤吟する中での執筆でも軽妙な味わいの雰囲気で読者を軽い笑いの世界に誘い込む筆致は、芥川龍之介 本来のもので『羅生門 』の題詞に掲げた『君看双眼色/不語似無愁』の五言対句が、彼の文学営為活動に規制を加えたと言えるかも知れない」

芥川龍之介 は高熱をおしても執筆活動を続け、そうした時期の作品にすら軽妙な味わいを欠かさなかったのは、この句が彼の心に深く関わっていたのではないかというのです。

とても納得できる見解です。

私たちは、悲しい時、淋しい時、ずっとこのままでいたいとは決して思いません。

どうにかして脱したい。

しかし、いくら前向きになろうとしても、悲しさや淋しさは錘(オモリ)のように心をつかみ、前へ進ませてくれない。

こうした方々とお会いしながら日々を過ごしていると、悲しさや淋しさがいつしか皆さんの心を清め、皆さんの眼にはこれまでになかった色が浮かび始めているのに気づかされることがあります。

──悲しさや淋しさこそ、魂を磨くのではないか。

──投げやりにならず、真剣に耐えているうちに〈憂い なきに似たり〉といった境地へ進んでおられるのではないか。

──以前とは違ったタイプの〈思いやる心〉が育っておられるのではないか。

悲しさの底まで降り、淋しさの底まで降り、憂い の底まで降りていつしか目線を上げ、光の方向へ歩み出した人には、み仏の世界に通じる真の思いやりが温かくはたらき始めておられるのではないでしょうか。

こう考えてみると、平気で誰かの弱点を衝くタイプの人には決定的に欠けているものがあろうと確信され、悲しくなり、哀しくなります。

きっと、人生を染める根源的悲しみ は根源的思いやりと表裏一体なのでしょう。

だからみ仏のお心は、慈しみと悲しみ の慈悲 なのでしょう。

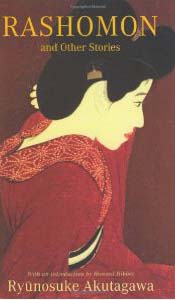

〈『羅生門 』の英訳版〉(4187u1xP3FL._SL500_AA300_[1]をお借りして加工しました)

原発事故の早期終息のため、復興へのご加護のため、般若心経の祈りを続けましょう。

般若心経の音声はこちらから どうぞ。(祈願の太鼓が入っています)

お聴きいただくには 音楽再生ソフトが必要です。お持ちでない方は無料でWindows Media Player がダウンロードできます。こちらから どうぞ。

「おん あみりたていせい から うん」※今日の守本尊阿弥陀如来様の真言です。

どなたさまにとっても、佳き一日となりますよう。