このページは、機関誌『法楽

』作りに参加された皆さんと一緒に、中国へ伝わった最初の仏教経典とされている『四十二章経

』を学ぶ過程を綴っています。

毎回、一章づつ、三年半かけて学び通す予定です。

2月28日の勉強は「琴 」でした。

ある出家修行者が夜にお経を唱えていますが、余計な情が伴い、ピリッとしません。

修行に疑問を感じて集中できず、家へ帰りたくなったのです。

そこで釈尊は、行者を呼んで問いかけました。

「お前は出家する前に何をやっていたのか?」

行者は答えます。

「いつも琴 を弾いていました」

「それでは訊ねるが、琴 の弦が緩ければどうなるか?」

「鳴りません」

「それでは、琴 の弦がギリギリまで張っていたならどうか?」

「弦が切れて鳴らせなくなります」

「それでは、琴 の弦がほどほどに調整してあったならどうか?」

「どの音も味わい豊かな音を奏でることでしょう}

釈尊は告げました。

「仏道を学ぶのもまた、同じなのだ。

緩急バランスのとれた修行を行えば、必ず悟りを得られるであろう」

ここには、仏道修行が永遠に続くものであり、順調に進むためには、心身共にうまくバランスをとりながら行うべきであるとの教えがあります。

釈尊は、根元的な苦を脱するために行うべき八つの実践方法の一つとして「正命 (ショウミョウ)」を説きました。

正しくいのちを保つことです。

それは、邪命(ジャミョウ)といわれる自己中心の生き方を離れ、教えに添った規則正しい生活をすることで正しくいのちを永らえる道です。

釈尊は、激しい難行苦行の果てに、心身をゆったりと調える瞑想に入り、悟りを開きました。

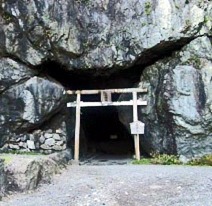

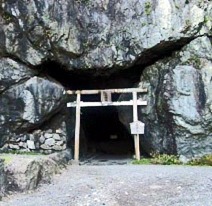

お大師様もまた、室戸岬にある洞窟「御厨人窟(ミクロド)」で虚空蔵求聞持法(コクゾウグモンジホウ)という真言を百万返唱える修法を行い、明けの明星が唱えている口へ飛び込むという奇瑞を体験しました。

環境庁の「日本の音風景100選」に選ばれているこの波打ち際には、二つの洞窟が並んでおり、修法に使われた方はかなり奥まって神秘的なのに対し、おそらく居住用として使われたとおぼしき方は明るく、乾燥しています。

秘法の満願に向かい、お大師様は充分に健康管理を行いつつ激しい修行に励まれたものと思われます。

緩急自在の自己管理なくして修行の継続はあり得ません。

また、この物語には、万人へ万様に説く対機説法 の名手釈尊の真髄をかいま見る思いがします。

弟子の〈身が入らない〉状態を前にした師は、さまざまに考え、さまざまに導くはずですが、弟子が娑婆にいた当時、得意としていた分野を見抜き、本人が最も熟知している世界を題材として一気に納得させた手法には、ただただ、舌を巻くのみです。

経典には、しばしば、釈尊から教えを聞いた途端にアラカンの境地へ入ったという記述があり、そんなに簡単に悟れるのかと訝しく思う方もおられることでしょう。

ここにその答えがあります。

問題意識を持ち、徹底的に探求していた釈尊であればこそ、苦行一点張りの方法から離れて間もなく、熟した実が落ちるように悟りを開きました。

弟子たちもまた、壁にぶつかって自分なりの呻吟を重ねていればこそ、師の一言で心のステージを飛翔させることができたはずです。

そして、娑婆の人々も、さまざまな苦と真剣に闘っていればこそ、縁となった釈尊の一言が暗雲を吹き払うように悩みを解消させたのでしょう。

心が塞いでいる時は、清水よりもコップ一杯の酒が救いとなり、托鉢で汗だくになっている時は、酒でなく清水が救いとなります。

相手にとって最も救いとなる「ものの道理」を、必要としている時に、相手が理解できる形で伝えられるのは、〈み仏のわざ〉と言うしかありません。

最近はカウンセラー流行りですが、ぜひ、釈尊の姿に学んでいただきたいものです。

なお、仏教の行者は、古代インドでも、日本の奈良仏教でも「五明(ゴミョウ)」を学びました。

行基菩薩(ギョウキボサツ)もお大師様も、こうした勉学が身についていればこそ、寺院の建立はもちろん、治山治水、あるいは港湾整備などの大事業も指導できました。

鎌倉時代に東大寺の復興に尽力した重源(チョウゲン)もまた、広く学んだ密教僧です。

天皇から庶民まで、ありとあらゆるその願いとするところを成就させようと全力を尽くしたお大師様は、日本初の開かれた総合大学ともいうべき「綜芸種智院 (シュゲイシュチイン)」を開設されました。

長澤弘隆 師は名著「空海ノート」でこう述べておられます。

み仏の教えに導かれ、人の持っている勝れたものを互いに認め合い、輝かせ合える世界にしたいものです。

〈室戸市の観光情報をいただき加工した「御厨人窟(ミクロド)」です〉

毎回、一章づつ、三年半かけて学び通す予定です。

2月28日の勉強は「琴 」でした。

沙門 (シャモン)あり、夜、経を誦(ジュ)するに甚(ハナハ)だ悲し。

意(ココロ)に悔疑(ゲギ)有(ア)り、欲生じて帰らんことを思う。

仏(ホトケ)、沙門 (シャモン)を呼びて之(コレ)に問いたまわく、

『汝、家に処して将(モサ)に何をか修め為(タ)るや。』

答えて曰(モウ)さく、

『常に琴 を弾ぜり。』

仏(ホトケ)の言(ノタマ)わく、

『絃緩ければ如何(イカン)。』

曰(モウ)さく、

『鳴らず。』

『絃急なれば如何(イカン)。』

曰(モウ)さく、

『声絶す。』

『急緩中を得(ウ)れば如何イカン。』

『諸音(ショオン)普(マネ)く悲し。』

仏(ホトケ)、沙門 (シャモン)に告げたまわく、

『道(ドウ)を学ぶも猶(ナオ)然(シカ)り。執心調適(シュウシンチョウジャク)なれば、道(ドウ)は得(ウ)べきなり。』

ある出家修行者が夜にお経を唱えていますが、余計な情が伴い、ピリッとしません。

修行に疑問を感じて集中できず、家へ帰りたくなったのです。

そこで釈尊は、行者を呼んで問いかけました。

「お前は出家する前に何をやっていたのか?」

行者は答えます。

「いつも琴 を弾いていました」

「それでは訊ねるが、琴 の弦が緩ければどうなるか?」

「鳴りません」

「それでは、琴 の弦がギリギリまで張っていたならどうか?」

「弦が切れて鳴らせなくなります」

「それでは、琴 の弦がほどほどに調整してあったならどうか?」

「どの音も味わい豊かな音を奏でることでしょう}

釈尊は告げました。

「仏道を学ぶのもまた、同じなのだ。

緩急バランスのとれた修行を行えば、必ず悟りを得られるであろう」

ここには、仏道修行が永遠に続くものであり、順調に進むためには、心身共にうまくバランスをとりながら行うべきであるとの教えがあります。

釈尊は、根元的な苦を脱するために行うべき八つの実践方法の一つとして「正命 (ショウミョウ)」を説きました。

正しくいのちを保つことです。

それは、邪命(ジャミョウ)といわれる自己中心の生き方を離れ、教えに添った規則正しい生活をすることで正しくいのちを永らえる道です。

釈尊は、激しい難行苦行の果てに、心身をゆったりと調える瞑想に入り、悟りを開きました。

お大師様もまた、室戸岬にある洞窟「御厨人窟(ミクロド)」で虚空蔵求聞持法(コクゾウグモンジホウ)という真言を百万返唱える修法を行い、明けの明星が唱えている口へ飛び込むという奇瑞を体験しました。

環境庁の「日本の音風景100選」に選ばれているこの波打ち際には、二つの洞窟が並んでおり、修法に使われた方はかなり奥まって神秘的なのに対し、おそらく居住用として使われたとおぼしき方は明るく、乾燥しています。

秘法の満願に向かい、お大師様は充分に健康管理を行いつつ激しい修行に励まれたものと思われます。

緩急自在の自己管理なくして修行の継続はあり得ません。

また、この物語には、万人へ万様に説く対機説法 の名手釈尊の真髄をかいま見る思いがします。

弟子の〈身が入らない〉状態を前にした師は、さまざまに考え、さまざまに導くはずですが、弟子が娑婆にいた当時、得意としていた分野を見抜き、本人が最も熟知している世界を題材として一気に納得させた手法には、ただただ、舌を巻くのみです。

経典には、しばしば、釈尊から教えを聞いた途端にアラカンの境地へ入ったという記述があり、そんなに簡単に悟れるのかと訝しく思う方もおられることでしょう。

ここにその答えがあります。

問題意識を持ち、徹底的に探求していた釈尊であればこそ、苦行一点張りの方法から離れて間もなく、熟した実が落ちるように悟りを開きました。

弟子たちもまた、壁にぶつかって自分なりの呻吟を重ねていればこそ、師の一言で心のステージを飛翔させることができたはずです。

そして、娑婆の人々も、さまざまな苦と真剣に闘っていればこそ、縁となった釈尊の一言が暗雲を吹き払うように悩みを解消させたのでしょう。

心が塞いでいる時は、清水よりもコップ一杯の酒が救いとなり、托鉢で汗だくになっている時は、酒でなく清水が救いとなります。

相手にとって最も救いとなる「ものの道理」を、必要としている時に、相手が理解できる形で伝えられるのは、〈み仏のわざ〉と言うしかありません。

最近はカウンセラー流行りですが、ぜひ、釈尊の姿に学んでいただきたいものです。

なお、仏教の行者は、古代インドでも、日本の奈良仏教でも「五明(ゴミョウ)」を学びました。

森羅万象に現れている真理・真実を知らずして人の道はつかめないし、仙人せなく菩薩をめざす修行が、ものの役に立たないからです。①声明(ショウミョウ)…誦唱、音韻

②工巧明(クギョウミョウ)…工芸、技術、天文学、暦学、占術

③医方明(イホウミョウ)…医学、薬学

④因明(インミョウ)…仏教論理学

⑤内明(ナイミョウ)…仏教哲学・仏教教理学

行基菩薩(ギョウキボサツ)もお大師様も、こうした勉学が身についていればこそ、寺院の建立はもちろん、治山治水、あるいは港湾整備などの大事業も指導できました。

鎌倉時代に東大寺の復興に尽力した重源(チョウゲン)もまた、広く学んだ密教僧です。

天皇から庶民まで、ありとあらゆるその願いとするところを成就させようと全力を尽くしたお大師様は、日本初の開かれた総合大学ともいうべき「綜芸種智院 (シュゲイシュチイン)」を開設されました。

長澤弘隆 師は名著「空海ノート」でこう述べておられます。

見方を変えれば、どの世界で励んでいる人であっても、縁さえあればその精進が仏性を輝かせる力になり得るのです。「諸学芸と仏教の兼学こそ空海の教育原理であり密教体系であった」

「仏教しか知らず、それで当然とするような坊主馬鹿であってはならないというのである」

「総合的に諸学芸を学ぶことが、人間に本来(種として)具っている仏智を引き出すのである」

「諸学芸は単に世間の学術教養にとどまらず密教の修学に通ずる仏性の発露であり、あるいは仏性の萌芽を促す豊かな土壌だと空海はいいたかったのである」

み仏の教えに導かれ、人の持っている勝れたものを互いに認め合い、輝かせ合える世界にしたいものです。

〈室戸市の観光情報をいただき加工した「御厨人窟(ミクロド)」です〉