私は、「マスコットで振り返るプロ野球史」というシリーズ記事を、断続的に書いており、

現在、「阪急・オリックス編」、「国鉄・ヤクルト編」、「巨人編」、「南海・ダイエー・ソフトバンク編」、「大洋・横浜・DeNA編」、「セネタース・東映・日拓・日本ハム編」、「広島編」を書いて来た。

そして、現在は「大映・毎日・大毎・ロッテ編」を連載中である。

だが、「大映・毎日・大毎・ロッテ編」の前回の記事を書いたのは、昨年(2020年)の5/17という事で、

気が付くと、それから1年近く空いてしまった。

という事で、今回は約1年振りの連載再開という事である。

<マスコットで振り返るプロ野球史「大映・毎日・大毎・ロッテ編」~これまでの「あらすじ」>

前回の記事から、1年近く空いてしまったので、

「大映・毎日・大毎・ロッテ編」の、これまでの「あらすじ」を、簡単にご紹介させて頂く。

まず、言っておきたいのは、この球団の歴史は、複雑な経緯を辿っており、大きく分けて3系統に分かれているという事である。

①「大映スターズ」系…ゴールドスター(1946)⇒金星スターズ(1947~1948)⇒大映スターズ(1949~1956)⇒大映ユニオンズ(1957)※高橋ユニオンズを吸収合併⇒大毎オリオンズ(1958~)※毎日オリオンズと合併

②「毎日オリオンズ」系…毎日オリオンズ(1950~1957)⇒大毎オリオンズ(1958~1963)※大映スターズと合併⇒東京オリオンズ(1964~1968)⇒ロッテオリオンズ(1969~1991)⇒千葉ロッテマリーンズ(1992~)

③「高橋ユニオンズ」系…高橋ユニオンズ(1954)⇒トンボユニオンズ(1955)⇒高橋ユニオンズ(1956)⇒大映ユニオンズ(1957)※大映スターズと吸収合併

そして、「この球団には、3つの系列が有り、それが1つにまとまって、今の千葉ロッテマリーンズに繋がっている」という事を、

まずはポイントとして、抑えて頂きたい。

そして、「大映・毎日・大毎・ロッテ編」は、これまで3回にわたり、連載記事を書いて来た。

・マスコットで振り返るプロ野球史⑫ 大映・毎日・大毎・ロッテ編(1)~野球大好きの毎日新聞と大映~(2020.4.26)

・マスコットで振り返るプロ野球史⑬ 大映・毎日・大毎・ロッテ編(2) ~オリオンとスターの競演~(2020.5.15)

・マスコットで振り返るプロ野球史⑭ 大映・毎日・大毎・ロッテ編(3) ~高橋ユニオンズの悲劇~(2020.5.17)

これまでの流れを、ざっと振り返ると、戦後に「大映スターズ」と「毎日オリオンズ」が球界に参入し、

1950(昭和25)年、大映と毎日は、共にパ・リーグに所属した。

そして、1954(昭和29)年に、新球団「高橋ユニオンズ」がパ・リーグに新規参入したが、健闘空しく、僅か3年間で解散の憂き目に遭い、その歴史に幕を閉じた、というのが、今までの経緯である。

そして、これらの一連の経緯で、最も大きな役割を果たして来たキーパーソンこそ、「永田ラッパ」こと、大映・永田雅一社長である。

というわけで、今回は1957(昭和32)年春、「高橋ユニオンズ」が事実上、解散し、「大映」が「高橋ユニオンズ」を吸収合併した所から、話を始める事としたい。

<1957(昭和32)年…「大映スターズ」が「高橋ユニオンズ」を吸収合併し、「大映ユニオンズ」と改称>

1957(昭和32)年3月6日、開幕前のキャンプの真っ最中に、

突如、「高橋ユニオンズ」は解散になってしまった。

そして、永田雅一率いる「大映スターズ」が、「高橋ユニオンズ」を吸収合併し、

新たに「大映ユニオンズ」と改称された。

永田雅一は、自ら「ビール王」高橋龍太郎を、球界参入に強く誘い、「高橋ユニオンズ」という球団を結成させたにも関わらず、

あまり支援する事が出来ず、「高橋ユニオンズ」を解散の憂き目に遭わせてしまったという「負い目」が有ったのかもしれない。

その罪滅ぼしのためか、大映と高橋の「合併」の際に、「ユニオンズ」という球団名を残した。

だが、この年(1957年)、「大映ユニオンズ」は41勝89敗2分 勝率.318で最下位(7球団中7位)に終わってしまった。

<山内一弘、榎本喜八らが台頭していた「毎日オリオンズ」(1950~1957年)>

一方、毎日新聞が経営していた「毎日オリオンズ」は、

1950(昭和25)年に、「初代日本一」の座に就いた後は、なかなか頂点に立てずにいた。

そんな中、1952(昭和27)年に山内一弘が毎日に入団し、山内は1954(昭和29)年に打点王を獲得すると、

1955(昭和30)年には、榎本喜八が毎日に入団し、同年(1955年)に榎本は新人王を獲得した。

こうして、「毎日オリオンズ」は、再び頂点に立つべく、チームを建て直しつつあった。

なお、「毎日オリオンズ」という球団は、結果としてみれば、1950(昭和25)~1957(昭和32)年まで、存続した。

<1957(昭和32)年11月28日…「大映ユニオンズ」と「毎日オリオンズ」が合併し、「毎日大映(大毎)オリオンズ」誕生!!⇒1958(昭和33)年「大毎オリオンズ」の時代がスタート~「大毎」という略称は、かつての「大毎野球団」をリスペクト?>

1957(昭和32)年11月28日、「毎日オリオンズ」と「大映ユニオンズ」が合併し、

合併球団「毎日大映(大毎)オリオンズ」が誕生した。

「大毎オリオンズ」のオーナーには、大映の永田雅一社長が、そのまま横滑りして、経営の主導権は大映側が握った。

そして、スターが大好きな永田雅一は、慶応OBの別当薫に、毎日時代から引き続いて、監督を任せた。

こうして、1958(昭和33)年から、「大毎オリオンズ」の時代がスタートした。

なお、暫くは、新球団の誕生や解散、合併などで、流動的で落ち着かなかったパ・リーグは、

「大毎」誕生を機に、1958(昭和33)年に、ようやく「6球団制」で落ち着き、今日(2021年現在)に至っている。

球団数が奇数だと、どうしても1球団余ってしまい、試合日程が組みにくかったりするが、

そういう意味でも、パ・リーグも「6球団制」が定着した事で、ようやく安定したリーグ運営が出来るようになって行った。

ちなみに、合併球団の「大毎」という略称は、

かつて、大阪毎日新聞社が大正時代に所有していた、実業団の「大毎野球団」をリスペクトしたものだったという。

かつてのアマチュア野球の強豪「大毎野球団」が、こんな形で蘇ったというのは、大変面白い。

なお、「大毎オリオンズ」は、1958(昭和33)年は62勝63敗5分 勝率.496で4位、翌1959(昭和34)年は82勝48敗6分 勝率.631で2位と、徐々に力を付け、再び優勝が狙える位置まで来ていたが、1959(昭和34)年限りで、別当薫監督は退任してしまった。

そして、大毎の後任監督として、大毎のコーチを務めていた西本幸雄が昇格したが、西本監督就任を巡って、あの「ワンマン・オーナー」の永田雅一と西本幸雄の間で、ひと悶着が有った。

その事については、後述する。

<1958(昭和33)年…日本の映画人口が「年間11億人」を突破し、日本映画は絶頂期に~大映のオールスター大作『忠臣蔵』が公開~永田雅一の「我が世の春」>

1958(昭和33)年、大映は「大映創立18周年」を記念して、

オールスター時代劇『忠臣蔵』を製作・公開した。

『忠臣蔵』には、長谷川一夫・市川雷蔵・勝新太郎・京マチ子・山本富士子・若尾文子・中村玉緒といった、

当時の大映のオールスター・キャストが総出演するという、豪華な内容であった。

とにかく「スターが大好き」な永田雅一にとっては、自らの子飼いのスター達が総出演した『忠臣蔵』は、たまらない内容だった事であろう。

なお、1958(昭和33)年、日本の映画人口は遂に「年間11億人」を突破し、史上最高を記録した。

日本人1人1人が、年間10回以上は映画を見に行った計算になるが、まさに当時の映画は、大衆娯楽の王座にあった。

大映を一代で築き上げた「永田ラッパ」こと永田雅一は、「我が世の春」を謳歌していたが、

日本の映画人口は、この年(1958年)を頂点として、下降線を辿る事となる。

だが、この時は、そんな事はまだ誰も知る由も無かった。

「日本映画の繁栄は、永遠に続く」

と、誰もが信じていたし、それは勿論、永田もそうだった事であろう。

<1958(昭和33)年…映画『炎上』(原作:三島由紀夫)で、市川雷蔵が大映の新たなトップ・スターに>

1958(昭和33)年、三島由紀夫の『金閣寺』を原作として、

大映は『炎上』という映画を作ったが、『炎上』に主演した市川雷蔵は、

この映画で、一躍、大映のトップ・スターの座に就いた。

大映は、長らく長谷川一夫がトップの座に居たが、ここで新たなスターとして市川雷蔵が台頭して来たのである。

勿論、「スター」が好きな永田雅一も、新星・市川雷蔵の台頭は大歓迎であった。

<1960(昭和35)年…「大毎オリオンズ」の監督に西本幸雄が就任したが…「おう、お前が西本か。まあ頑張れ」という永田オーナーの「ぞんざいな」挨拶に、西本幸雄は不快感を抱く>

1960(昭和35)年、西本幸雄が、コーチから昇格し、「大毎オリオンズ」の監督に就任した。

だが、当時の西本は、現役時代の実績も乏しく、知名度もあまり高くはなかった。

そのため、出来れば、もっと有名で大物に監督に就任して欲しかった、というのが本音だった永田雅一は、

新監督として挨拶に来た西本幸雄に一瞥をくれると、

「おう、お前が西本か。まあ、頑張れ」

というような、「ぞんざいな」挨拶をしたという。

これに、一本気な西本は、カチンと来たようである。

だが、この時は「それなら、結果で見返してやる!!」と、西本は決意を新たにした。

<1960(昭和35)年…新監督・西本幸雄率いる「大毎オリオンズ」が10年振り優勝!!~「ミサイル打線」が大爆発し、エース・小野正一も大活躍>

1960(昭和35)年、「大毎オリオンズ」を率いる、当時40歳の若き新監督・西本幸雄は、

田宮謙次郎-榎本喜八-山内一弘-葛城隆雄…という強打者がズラリと続く、

超強力な「ミサイル打線」を作り上げ、更に、33勝11敗 防御率1.98という抜群の成績を挙げた、大エース・小野正一を中心とした、強力投手陣を整備した。

この年(1960年)、「大毎オリオンズ」は、プロ野球タイ記録の「18連勝」を記録するなど、圧倒的な強さを発揮した。

そして、この年(1960年)、「大毎オリオンズ」は、82勝48敗3分 勝率.631で、2位・南海ホークスに4ゲーム差を付け、「大毎オリオンズ」は、1950(昭和25)年の「毎日オリオンズ」時代以来、10年振りのリーグ優勝を飾った。

就任1年目で、見事に大毎を優勝させた西本監督は、オリオンズの選手達の手で胴上げされ、宙を舞った。

「どうだ、見たか!?」

西本監督は、永田オーナーに対して、そんな心境だったに違いない。

だが、この後、「大毎オリオンズ」と「大洋ホエールズ」が対決した日本シリーズで、西本幸雄の運命は暗転してしまうのである。

<1960(昭和35)年の「大洋ホエールズ」VS[大毎オリオンズ」の日本シリーズ~大毎は大洋にストレートの4連敗…~「面目丸潰れ」の永田雅一オーナーは激怒し、西本監督を「クビ」に>

1960(昭和35)年の日本シリーズは、西本幸雄監督率いる「大毎オリオンズ」と、三原脩監督率いる「大洋ホエールズ」の対決となった。

下馬評では、榎本喜八-山内一弘-田宮謙次郎らの「ミサイル打線」を擁する大毎が、圧倒的に有利と言われていた。

「大洋ホエールズ」は、「6年連続最下位」(1954~1959年)の低迷から、この年(1960年)に監督に就任した三原脩により、一躍、初優勝を成し遂げ、世間をアッと言わせていた。

だが、如何に名将・三原脩監督といえど、大洋が大毎に勝つのは難しいと思われた。

だからこそ、大映・永田雅一オーナーは、大洋・中部謙吉オーナーを誘い、

「毎試合、野球帽を被って、一緒に球場で見よう」

と、持ち掛けていた。

これは、勿論、大毎が大洋をコテンパンにやっつけるだろう、しかも、ストレートの4連勝で勝ってしまう事も有り得ると思った上での誘いであった。

「三原君、永田さんに、毎試合、一緒に野球帽を被って、並んで見ようと言われているんだが、どうしようか…」

大洋・中部謙吉オーナーは、三原脩にそう尋ねた。

すると、三原脩は不敵にニヤリと笑い、

「オーナー、是非とも永田さんと一緒にご覧になって下さい。野球は、やってみなければ、わかりませんよ」

と言ったという。

「そうか、そうか…」

中部も、安心した様子であった。

大毎は、初めから勝ったつもりでいる。

その油断が有るからこそ、付け入る隙が有ると、三原は思っていた。

で、結果はどうなったのか!?

この1960(昭和35)年の日本シリーズについては、このブログでも既に何度も何度も書いているが、

1960/10/11 第1戦 大洋〇1-0●大毎

1960/10/12 第2戦 大洋〇3-2●大毎

1960/10/14 第3戦 大洋〇6-5●大毎

1960/10/15 第4戦 大洋〇1-0●大毎

何と、大洋が大毎に全て1点差という、ストレートの4連勝で、

三原脩監督率いる「大洋ホエールズ」が、下馬評を覆し、まさかの「日本一」の座に就いてしまった。

これには世間も驚いたが、これこそ、まさに「三原マジック」の面目躍如である。

そして、大毎・永田雅一オーナーは、思うようにいかない試合展開に苛立ち、

いつしか、ピンチやチャンスの場面になると、

「南無妙法蓮華経…」

と、熱心に祈っていたと、後に大洋・中部謙吉オーナーは振り返っている。

だが、永田雅一の必死の祈りは、天には届かなかった。

一方、まさかの4連敗を喫してしまい、一敗地に塗れた西本幸雄監督は、

屈辱感で一杯であり、悔しそうな表情で、歓喜に沸く大洋ホエールズの様子を見つめていた。

せっかくリーグ優勝したというのに、日本シリーズがこの結果では、優勝の喜びも半減である。

結局、最後まで「ミサイル打線」が火を噴かなかったのが敗因だったが、西本監督としては、名将・三原脩に、してやられたといった心境だったと思われる。

一方、赤っ恥をかかされ、「面目丸潰れ」になってしまった永田雅一は、怒り心頭であった。

しかも、第2戦では、満塁の場面で谷本稔がスクイズを失敗し、併殺に打ち取られるという、最悪の結果になった事もあり、

永田は試合後、西本監督に電話をして、

「何で、スクイズなんかやらせたんだ、馬鹿野郎!!」

と怒鳴りつけたが、西本監督は、

「馬鹿野郎とは何ですか!!取り消して下さい!!」

と、言い返した。

それまで、「ワンマン」の永田に逆らう者など、誰も居なかったが、一本気な西本幸雄は、平気で言い返して来た。

そして、日本シリーズが無残な4連敗に終わると、永田は、

「お前、何てザマだ!?ウチが1つも勝てないとは何事だ!!」

と、西本を再び怒鳴りつけたが、

「そんなに私が気に入らないなら、クビにすれば良いでしょう!!」

と、西本は、またしても言い返した。

「ああ、お前はクビだ!!」

こうして、西本幸雄は、リーグ優勝を果たしながらも、僅か就任1年で、アッサリと監督を「クビ」になってしまった。

というわけで、大毎としては何とも後味の悪い結果となってしまった。

<1960(昭和35)年…三島由紀夫、大映映画『からっ風野郎』に主演~三島由紀夫と若尾文子が共演~三島由紀夫、増村保造監督と大喧嘩!?>

「大毎オリオンズ」にとって、1960(昭和35)年は波乱の年となってしまったが、

この年(1960年)、作家・三島由紀夫が大映映画『からっ風野郎』に主演し、大いに話題になった。

三島由紀夫はヤクザの役であり、愛人役の若尾文子と共演しているが、

実は、撮影中に三島由紀夫は、この映画の増村保造監督と、大喧嘩したという。

この年(1960年)の大映(大毎)は、よくよく「衝突」が有った年だったようである。

<「ロッテ」の台頭①~1948(昭和23)年「ロッテ」創業⇒1950(昭和25)年「チューイン・ガム」が大ヒット⇒「お口の恋人・ロッテ」が定着し、1959(昭和34)年「ロッテ・歌のアルバム」放送開始>

さて、永田雅一率いる大映が、映画界をリードしていた頃、

在日韓国人で、早稲田大学に学んでいた重光武雄(韓国名:辛格浩)が、

1946(昭和21)年に「ひかり特殊化学研究所」を創立し、

1948(昭和23)年に「ひかり特殊化学研究所」を「ロッテ」に改称した事は、既に述べた。

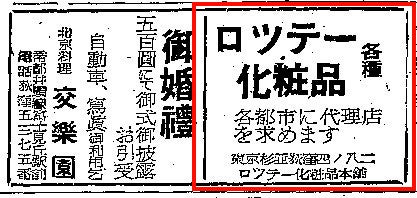

ちなみに、創業当時の「ロッテ」は、化粧品類の製造会社であった。

ちなみに、社名の「ロッテ」の由来は、重光武雄が学生時代から愛読していたという、

ゲーテの『若きウェルテルの悩み』のヒロイン、シャルロッテ(愛称は「ロッテ」)から取られたという事は、既に述べた。

重光武雄は文学青年でロマンチストだった、という事が伺えるエピソードである。

1950(昭和25)年、「ロッテ」は新宿チューインガム工場を完成させ、

「ロッテ・チウイン(チューイン)ガム」の製造を始めた。

「ロッテ」は、衛生管理が徹底された工場で、「チウイン(チューイン)ガム」を大量生産したが、

従来の日本産のチューインガムは、人工原料の酢酸(さくさん)ビニル樹脂が使われていた。

しかし、「ロッテ」は熱帯アメリカ原産で、サポジラの樹液である天然チクル樹脂を用いた。

従って、「ロッテ」のチューインガムは、他社と比べても圧倒的に美味しく、大ヒット商品となった。

その後も、「ロッテ」は「スペアミントガム」(1954年)、「グリーンガム」(1957年)、「クールミントガム」(1960年)など、次々にガムのヒット商品を世に送り出し、日本のガム市場を独占して行った。

こうして、「ガムはロッテ」という標語が定着し、まさに「ロッテ」はガム1本で、大躍進を遂げたのである。

また、「お口の恋人ロッテ」という、あまりにも有名なキャッチフレーズは、

ザ・ドリフターズの仲本工事の母親が、一般公募によって応募し、当選したものだったという。

この「お口の恋人ロッテ」というフレーズは、文学青年の重光武雄の感性にも、本当にピッタリであった。

1958(昭和33)年5月、「ロッテ」の一社提供で、

TBSで「ロッテ 歌のアルバム」という番組が放送開始された。

この番組は、1979(昭和54)年まで、実に1000回以上も続く、長寿番組として親しまれたが、

「ロッテ 歌のアルバム」の司会者は、あの1960(昭和35)年の日本シリーズで、大毎オリオンズをコテンパンにやっつけた、

あの大洋ホエールズの熱狂的ファンとして知られた、玉置宏である。

「一週間のご無沙汰でした。玉置宏でございます。お口の恋人ロッテ提供、『ロッテ歌のアルバム』…」

という、玉置宏の冒頭の挨拶は、流行語となった。

<1960(昭和35)年限りで「毎日新聞」がオリオンズの経営から完全撤退…1961(昭和36)年~以降、「大毎オリオンズ」は「大映」の単独経営に⇒1961(昭和36)~1963(昭和38)年、大毎は3年連続Bクラスに低迷>

さて、1960(昭和35)年の日本シリーズで、「大洋ホエールズ」にストレートの4連敗を喫した「大毎オリオンズ」だったが、

この年(1960年)限りで、何と「毎日新聞」が、オリオンズの経営から完全撤退してしまった。

そのため、1961(昭和36)年以降、「大毎オリオンズ」は「大映」の単独経営となったが、

「読売新聞」が中心のセ・リーグに対抗すべく、パ・リーグは「毎日新聞」が旗振り役になっていたのに、その「毎日」が撤退したというのは、

後から考えると、オリオンズのみならず、パ・リーグにとっては非常に痛かった。

なお、「大毎オリオンズ」は、1960(昭和35)年限りで西本幸雄監督をクビにしたが、1961(昭和36)~1962(昭和37)年は宇野光雄監督、1963(昭和38)年は本堂保次監督で、3年連続Bクラス(4位⇒4位⇒5位)に終わった。

だが、永田雅一は、こんな事ぐらいで、へこたれるような男ではなかった。

永田は、相変わらず意気軒昂であった。

「映画も野球も、大映が天下を取る」

と、永田は相変わらず、本気でそう思っていた。

そして、彼は驚くべき計画を実行に移すのであるが、その事については、後述する。

<大映の勝新太郎、『不知火検校』(1960年)、『悪名』(1961年)、『座頭市物語』(1962年)などで、大ブレイク!!>

さてさて、「大毎オリオンズ」の球団経営から「毎日新聞」が撤退し、

事実上、「大映」の単独経営になった後、映画の「大映」から、新たな大スターが誕生する。

それこそ、勝新太郎である。

1960(昭和35)年、勝新太郎は『不知火検校』に主演し、一躍、大ブレイクを果たしたが、この映画で共演した勝新太郎と中村玉緒は、後に結婚した。

1961(昭和36)年、勝新太郎は、田宮二郎、中村玉緒らとの共演で『悪名』に主演した。

勝新太郎・田宮二郎は名コンビであり、『悪名』は大好評だったが、この名コンビで、『悪名』シリーズは16本も製作された。

なお、田宮二郎という芸名は、「大毎オリオンズ」の強打者・田宮謙次郎から取って、永田雅一が名付けたというのは、あまりにも有名な話である。

1962(昭和37)年、勝新太郎は、『座頭市物語』に主演した。

『座頭市』は、勝新太郎の生涯の当たり役となり、映画だけで26作品が製作され、

後に、勝新太郎が立ち上げた「勝プロ」により、テレビでもシリーズ化された。

「勝新太郎といえば、座頭市」

と言って良いであろう。

こうして、勝新太郎は大映のトップ・スターとなって行った。

<1963(昭和38)年…大映の市川雷蔵、『眠狂四郎殺法帖』に主演~『眠狂四郎』シリーズは大人気となり、市川雷蔵の代表作に>

1963(昭和38)年、「大映」が誇る人気スター・市川雷蔵は、柴田錬三郎が原作の、

『眠狂四郎殺法帖』に主演したが、これこそ、市川雷蔵の人気を決定付け、彼の代表作となった『眠狂四郎』シリーズの第1作である。

『眠狂四郎』シリーズは、市川雷蔵の主演で、全12作が製作されたが、ニヒルな眠狂四郎は、まさに市川雷蔵のハマり役であった。

<1962(昭和37)年…永田雅一、「大毎オリオンズ」の新本拠地として、自前の球場「東京スタジアム」を、東京・南千住に建設!!>

1962(昭和37)年、永田雅一は、私財を投じて、

「大毎オリオンズ」の新本拠地として、東京・南千住の地に、「東京スタジアム」を建設した。

それまで、オリオンズは確固たる本拠地を持たず、ホーム・ゲームでは主に後楽園球場を借りて試合をしていたが、

永田は、どうしても自前の球場を作りたいと熱望し、遂には巨大な新球場「東京スタジアム」を作ってしまったのである。

という事で、東京の下町・南千住に突如として誕生した「東京スタジアム」のお話については、また次回。

(つづく)