日本の予防医学は、アメリカに比べると20年は遅れているとされています。では、なぜアメリカでは早くから予防医学が発達したのでしょうか?。

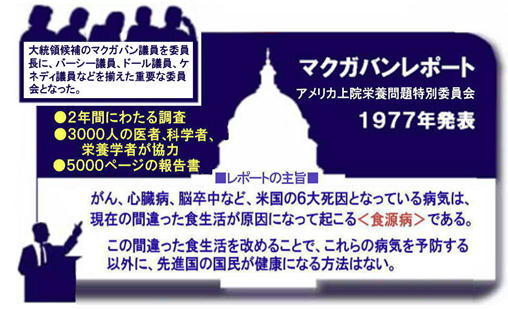

その始まりは、1977年に発表された「マクガバン・レポート」とされています。

かつてのアメリカは日本と同様に、死亡原因の第1位は「悪性新生物(がん)」でした。

その後、1960年代後半から生活習慣病にかかる人が増え、心臓病の死亡率が第1位となり国民の医療費が膨れ上がり、心臓病の治療費だけでアメリカ経済がパンクしかねない状況でした(1977年には1180億ドル:約25兆円)。

まずは、癌の死亡率を半減しようと、当時のニクソン大統領がアポロ計画に投じていた予算を癌の治療技術の改善に投じました。ですが、癌にかかる人は減るどころか増えてしまいました。

そこで、当時のフォード大統領の時代に、治療より予防対策にお金をかける事に方向転換する事となりました。

当時の副大統領候補だったジョージ・S・マクガバン上院議員を委員長とした栄養問題特別委員会は、被験者3000人を2年間かけて調査し、5000ページにものぼる「マクガバン・レポート」が完成しました。

#マクガバン・レポートの内容

①諸々の慢性病は肉食中心の誤った食生活がもたらした食原病であり、薬では治らない。

②ビタミン、ミネラルの特にカルシウム、鉄、ビタミンA、B1、B6、C、Eの不足がひどい、典型的な若年死のデータだ。

③7項目の食事改善の指針:(具体的には)高カロリー、高脂肪の食品、つまり肉、乳製品、卵といった動物性食品を減らし、できるだけ精製しない穀物や野菜、果物を多く摂るべきである。

④委員の1人でもある精神科医のレーザー博士は、「精神分裂病(統合失調症)はジャンクフーズ病だ」と言った。

#病気にならないための食生活の6つの目標が設定

①炭水化物の比率を(全カロリーの)55-60%に増やす(米国の食事目標-第2版では、現在28%の複合炭水化物を48%に増やすと変更、炭水化物全体では砂糖と合計して58%となる)。

②現在40%の脂質を30%に減らす

③飽和脂肪酸を10%に減らす。多価不飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸を10%にする(第2版では、飽和脂肪酸の摂取を減らすように肉類を選ぶと追加。)。

④コレステロールを1日300mgに減らす(第2版では、閉経前の女性、幼児、高齢者は卵の栄養価を考慮してコレステロールの摂取量を減らすと追加)。

⑤砂糖を15gに減らす(第2版では10gに変更)。

⑥塩分を3gに減らす(第2版では5gに変更)。

ここは本題からはずれます。

尚、当時は「コレステロールは悪者」扱いされましたが、今や日本でもコレステロールの摂取基準は撤廃されました。

なぜなら血中コレステロールの約8割は肝臓を中心に体内で作られ、残りの約2割が食事からの摂取で決まるからです。

→『厚生労働省が改訂「食事摂取基準」でコレステロールの基準を撤廃 』

本題に戻ります。

しかしながら、この内容は当然のことながら、各界から非難を受けます。

①「今の医学では、病気は治せない」→「全米医学会」から非難を受けました。

②「肉食中心の食生活では、健康を維持できない」→「全米畜産業界」から非難をうけました。

③「砂糖業界」からも非難をうけました。

→マクガバン氏は、翌年の「副大統領選」には落選しています。

しかし、これ以降、アメリカ心臓協会やアメリカ国立癌研究所などは、食と生活についての意見を発表するようになりました。

日本の医学部では「栄養学」をほとんど学びません。

今でこそアメリカでは「分子矯正栄養学」が進んで医学部でも学びますが、その頃のアメリカの医学部では、栄養学を必須科目にしている大学はわずか4%にすぎませんでした。

この頃のアメリカは、マクガバン・レポートでも指摘されているように、「従来の医学は栄養に盲目であり、偏った片目の医学」であったのです。

本来なら、日本でももっと「予防医学」にも力を入れるべきなのですが、現状ではまだまだ先の話と思われます。

マクガバン・レポートでは、北海道、沖縄の他、長寿村と呼ばれる地区10数か所にも調査が入りました。

その調査は当時の日本食だけでなく、大昔の日本食についても調査がされました。そして次の報告がされました。

#世界で最も理想的な食事は元禄時代以前の日本人の食事である。

つまり、精白しない穀類(玄米)を主食とし、季節の野菜、海藻、小さな魚介類の食事をさしています。

ちなみに元禄時代には精米技術が発達し、白米を食べる習慣が始まりました。

その結果、「江戸わずらい」すなわち「脚気(かっけ)」が流行しました。米を精白する事で、胚芽に含まれるビタミン、酵素、ミネラル、食物繊維がなくなってしまったのです。

さてアメリカに話を戻します。

1990年に栄養問題特別委員会は、アメリカの国立がん研究所(NCI)に対して、栄養(食事)と癌との関係を調査するように依頼します。

そのレポートで特に注目されるのは、次の事です。

「動物性タンパク質の摂取量が増えると乳癌、子宮内膜癌、前立腺癌、結腸・直腸癌、膵癌、胃癌などの発生率が高まる恐れがある」

「これまでの西洋風な食事では脂肪とタンパク摂取量との相関関係は非常に高い」

そしてここから次の概念が生まれました。

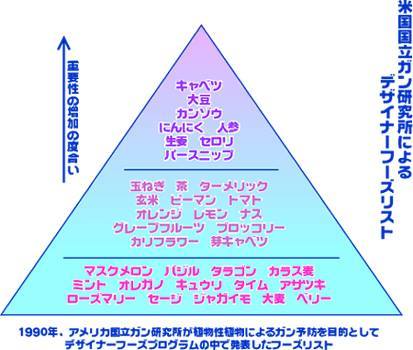

#デザイナーズフーズ・プログラム

これは数万種類の化学物質を調べ、植物性食品のどのような成分が、癌予防に効果があるのかを研究し、その成分を複合または強化させ、癌予防に効果的な「デザイナーフーズ」を開発しようという計画でした。

疫学調査のデータを集めて解析し、約600種類の化学物質に癌予防効果の可能性があると発表されました。

デザイナーフーズ・プログラムでは、ポリフェノール、カロテノイド、テルペンなどが含まれた癌予防効果のある食品、40種類を効果の高いといわれる食品を頂点にピラミッドを作成しています。それが、この「デザイナーフーズリスト」(上記画像)です。

ピラミッドの上に行く程、癌予防効果が高いのですが、ここにはニンニク、キャベツ、大豆、生姜、ニンジン、セロリなどが並んでいます。スーパーマーケットが簡単に手に入る食材ばかりです。

もはや我々は、元禄時代以前の食事に戻す事は不可能かもしれません。

ですが毎日の食事に上記の食材と少々の発芽玄米または雑穀を取り入れて、癌や生活習慣病の予防にぜひ努めたいものです。

#肥満対策の一般的な心得

(1)1口30回は噛んで、できれば20分かけてゆっくりと食事をする。

(2)味噌汁やお茶などで胃を温めた後に、ベジファースト(野菜・海藻類から先に食べる)。

(3)GI値が高い糖質(砂糖類)をできるだけ控える

(4)白米(GI値88)にプラスして、食物繊維が多くかつGI値55とやや低めである(発芽)玄米や雑穀を摂り入れる。

(5)できるだけAGE(終末糖化産物)の少ない生で食べる。生で食べられない食品はAGEが少ない調理法(煮る、蒸す、茹でる)にする。

(6)21時以降は食べない。

(7)定期的な有酸素運動を行なう。

特に「定期的な有酸素運動」は必須です。

ダイエットに関する多くの記事では、運動の話がでてきません。運動を取り入れないダイエットは1~2年で限界がきます。体重はある程度減っても、筋肉も一緒に減ってしまいます。

ただし、運動したくても出来ない身体、どうしても運動する時間がない方もいらっしゃいます。そのような方々は、「NEAT(非運動性活動熱産生)」を取り入れて、出来るだけ「無駄に動く」ようにしてください。

→『NEAT(非運動性活動熱産生)』

#追記

よく、「マクガバンレポートの裏側」と称した記事を見かけます。

どんな事でも、100%がわかるわけではありませんが、我々は大切な事を心がければいいと思います。

(画像はネットより拝借)