皆さんこんにちは!本日もアウトプットしていきたいと思います。

本日は前回に引き続き、財務スキルについてやっていきたいと思います。

今回は財務スキルの中でもBSについてです。

「BS(貸借対照表)って何?」

「なんで知らないといけないの?」

「知るとどうなるの?」と思う人も多いと思います。

結論

貸借対照表はめちゃくちゃ簡単です!!

皆さんは貸借対照表を目にした時

“何これ、内容が意味不明だし、そもそも見方がよく分からない”

“理解しようにも難しそうだし、何をどう勉強すれば良いのか分からない”

と思った経験があるのではないでしょうか?

すごく気持ち分かります。。。

よく分からない単語と数字が組み合わさった書類

理解するのが難しそうですよね。

「こういうのは専門家に任せておけばいいや。自分は分からなくてもとりあえずは大丈夫…。」

と思って、貸借対照表を読めない経営者、実は少なくないんです。

でもこの考え方

大きな間違いです!!!

もし自分が経営者で貸借対照表を理解していなかったとしたら

それは自分の会社の財政状況を全く分かっていないことになります。

経営者が自社の財政状況を分かっていない

お金の動きを把握できていない会社なんてあり得ないですよね。

そもそもBSとは?

BS(バランスシート)=貸借対照表と呼ばれる物であり会社の財政状態を表す表になります。

一見するとPL同様難しそうなことが羅列していますが、理解してしまえば簡単です。

経理のお仕事をされている方はよく耳にする言葉かもしれませんが、それ以外の方達にとっては、あまり聞きなれない言葉かもしれません。

そもそも言葉の意味がよく分からないと言う方もいるでしょう。

貸借対照表について最低限押さえておくべき点は、シンプルに言うと下記の4つです。

①貸借対照表は、「財産の状況」がわかる

企業が保有している財産(現金や建物など)の残高を記録した物なので、「この会社には、一体いくらの財産があるの?」

という情報を見ることができます。

また、借金をしている企業の場合、いくら財産をたくさん保有していても、それ以上に借金があれば、実質財産はゼロです。

こうした「財産に関する情報」(財政状態と言います)をまとめたものが、貸借対照表です。

②貸借対照表=バランスシート(B/S)

英語では、「バランスシート」と言い、日本でもこの頭文字を取って「B/S」と呼ばれます。

どちらかというと「B/S」の方が多く使われますので、ぜひ覚えておいてください。

③項目によって、左右にグループを分ける

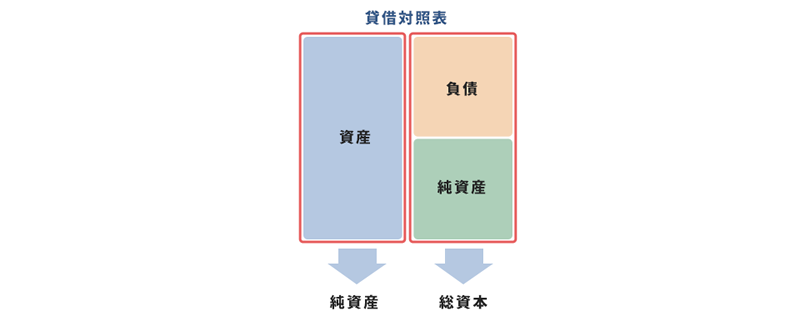

B/Sでは、左側に資産をまとめ、右側には負債と純資産をまとめます。

(※会計用語では左側のことを借方、右側のことを貸方と呼ぶ)

④借方と貸方は一致する

資産の合計額(左側の合計額)と、負債と純資産の合計額(右側の合計額)は必ず一致します。

B/Sの左側には「資産」、右側には「負債」「純資産」が記載されます。

・左側(資産)の中には、企業が保有している現金や建物などの財産の情報が記載されます。

・右側(負債と純資産)の中には、企業の借金や債務など、他人から借りているお金の情報が記載され、「純資産」の中には、経営者が会社を設立する際に入れたお金や、会社が利益を上げることで獲得したお金の情報が記載されます。

資産は企業に資金をもたらすものが記載されるのですが、資金の回収期間が長期間に及ぶか否かによって、「流動資産」と「固定資産」の2つに分類され、B/S に記載されます。

短期的に資金が回収できるものが流動資産、資金回収が長期に及ぶものが流動資産となります。(だいたい1年以内に資金回収できるもの)

一方、固定資産には、事務所や社用車、パソコン等の備品など、資金回収か長期に及ぶものが入ります。

※固定資産は、固定資産そのものから収益を生むことは多くありませんが、事務所がなければ書類の保管や従業員の作業スペースがありませんから、間接的に売上を上げることに貢献していると言えます。

固定資産は、長期間の企業経営を通じて実質的に資金回収に貢献していることから、資産として記載されると言うことです。

資産の次は「負債」です。

負債は短期的・長期的に企業が返済しなければならない債務が記載されます。

資産と同じように、債務の返済期間が長期的に及ぶか否かによって、流動負債と固定負債の二つに分類した上でB/Sに計上することになります。

返済期間が短期間のものが、流動負債、返済期間が長期間のものが固定負債となります。

流動負債には、商品を仕入れる時の代金をツケで支払った際に生じる買掛金や、固定資産を買うときの分割払いなどで生じる未払金、借入金で返済期間が一年以内に到来する短期借入金などがあります。

一方、固定負債には、返済期間が一年以上先になっている長期借入金や、返済期限が一年以上先になっている社債などが記載されます。

負債については、返済期限が一年以上であることが大きな判断基準になります。

※固定資産は、固定資産そのものから収益を生むことは多くありませんが、事務所がなければ書類の保管や従業員の作業スペースがありませんから、間接的に売上を上げることに貢献していると言えます。

固定資産は、長期間の企業経営を通じて実質的に資金回収に貢献していることから、資産として記載されると言うことです。

改めてBSとは?

・会社にある財産状態を表すもの

・会社資金の運用を表すもの

左の図と照らし合わせながら見ていくとBSを読むことが出来たと思います。

安定した会社なのかを見抜く方法

では実際にその会社が安定した会社なのかどうなのかを調べていきましょう。

調べる方法はいくつか挙げますが、「流動比率」だけは必ず覚えて下さい!!

流動比率

流動比率:

流動比率(%)= 流動資産 ÷ 流動負債 × 100

流動比率が高いほど、支払義務のある流動負債の支払いをカバーできると考えることが出来ます。

固定負債は短期的に返さなければならない訳では無いので、すぐに返済しないといけない

流動負債の支払い能力に着目することで安定性を調べます。

流動比率を100%以上は確保しておかないと、資金繰りは要注意です。

反対に100%を超えて、高ければ高いほど、返済不能になるリスクを回避できると考えられます。

自己資本比率

自己資本比率:

自己資本比率(%) = 自己資本 ÷ 総資本 × 100

総資本における自己資本の割合が大きければ、返済の義務がある

負債は少ないと考えることができ、負債による倒産のリスクは減ります。

○CTA

・BSの構成を知る

・投資を行う上で大切な『流動比率』の考え方を覚える

・実際の企業の貸借対照表を見る

POINT

BSは「資産」「負債」「純資産」で構成されている

これだけは必ず覚えて帰って下さい。

「負債」と「純資産」で資金調達して「資産」で運用する

この流れをしっかり覚えて

ぜひ財務スキルの1つとして自分の武器にして下さい。

まとめ

URUオンラインビジネススクール【公式】URUが提供するスキル習得のためのオンラインビジネススクールwww.ur-uni.com

今回の内容は【BS理解】ということで、動画の冒頭で一「番つまらない分野です。」と言われるくらい地味な内容だと思います。

ただBSを読めるようになることは、企業の財務状況を知る上で必ず必要なことになります。

特に投資を行う上では、失敗しないためにも投資先として選ぶ企業の財務状況をしっかりと把握して、その企業の安全性を見極める力は必ず必要だと思いました。

前回の内容の損益計算書(PL)を合わせて、取り組みづらい分野かつどこで学べばいいのか難しい内容だと思いますが、2回にわたり一通りの基礎となる考え方は学ぶことができたと思います。

本日はここまでとさせていただきます!次回も宜しくお願いいたします‼️😃