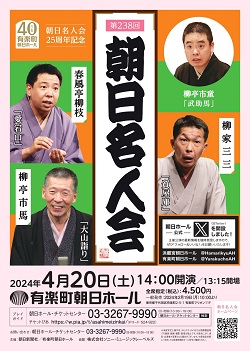

有楽町駅に近いマリオンにある朝日ホールで毎月1回開催されている朝日名人会に行ってきました。お初です。

先日、久し振りに紀伊國屋寄席に行って、私の中では、久々の落語ブームが起きています。

演目は

柳亭市童『武助馬』

店を辞めて役者になろうと上方へ行った武助は、修行に励んだものの芽が出ず、江戸に戻り江戸の役者に弟子入りしました。今後、以前勤めていた店の近くに建てられた小屋での舞台に、馬の後ろ脚の役で出るということで、旦那に挨拶にやって来ます。旦那は店の者たちを引き連れ、たっぷりと差し入れも用意して芝居見物に出かけます。一座の者たちは、気前のいい差し入れを喜び、武助にもお礼を言うので、武助もいい気分になり、張り切りますが...。

役者の動きがいかにもそれっぽくて印象的でした。

春風亭柳枝『愛宕山』

幇間の一八は、京都の旦那に誘われ、芸妓や舞妓たちを引き連れ、愛宕山に登ることになりました。旦那に山登りは大変だろうと揶揄われた一八は、わけなく登れると見栄を張りますが、慣れない山登りに四苦八苦します。途中、茶屋で一休みし弁当を食べようということになります。そこで、旦那は、願を掛けて崖の上から谷底の的に投げ込む遊び「かわらけ投げ」をします。次々に的に当てていく旦那の姿を見て、一八も挑戦しますが、全然当たりません。やがて、旦那は小判を取り出し、かわらけの替りに投げ始めます。それを見た一八は、小判を取りに行こうとしますが...。

最初は、山登りを舐めていた一八。歌い踊りながら登るのですが、その歌声が見事。最初は元気だった歌声が、段々と息も絶え絶えになる辺りの描写も良かったです。

柳家三三『質屋庫』

質屋の旦那は、銭湯に行ったときに、その質屋の三番蔵に夜な夜なお化けが出るという噂を耳にします。店の信用にかかわる問題だと、旦那は番頭にどんなお化けが出るかを見極めるよう命じます。ところがこの番頭、大のお化け嫌いで、そんなことさせられるくらいなら暇を頂戴すると言い出します。そこで、出入りの職人の熊五郎を助っ人に呼ぶことにしますが、熊五郎まで大のお化け嫌いだと嫌がります。しかし、旦那に弱みのある熊五郎はとうとう説得され、番頭と一緒に三番蔵の様子を見張ることになり...。

語りの口調もとても落ち着いていて聴きやすかったです。所々に皮肉を込めた切れのいい小ネタも挟まれ、楽しく聴けました。

柳亭市馬『大山詣り』

町内の者たちで恒例の大山詣りに出かけます。参加者の一人である熊五郎はいつも酒に酔って皆に迷惑をかけてしまうので、「腹を立てた者からは二分の罰金を取り、喧嘩して暴れた者は皆で丸坊主にしてしまう」というルールを決めます。ところが、最後の夜、熊五郎は風呂で大暴れ。その夜、熊五郎に殴られた者たちが、熊五郎を坊主にしてしまいます。翌朝、なかなか起きない熊五郎を置いたまま、残りの者たちは宿を出でしまいます。その後、目を覚ました熊五郎は駕籠を呼び、他の者たちを追い越し、先に帰り...。

ハリのある声が心地いいです。

朝日ホール公式サイト

有楽町朝日ホール (asahi-hall.jp)