話題のアセンション、多々言われる日本のリバイバル予言.....実はこれか?

聖マラキ予言

112. ローマ聖庁が最後の迫害を受ける間、ローマ人ペテロが教皇に就く。

彼は多くの苦難の渦中で、子羊を司牧する。

この苦難が終わると、7つの丘の町は崩壊し、恐るべき審判が人々に下されるのである。

終わり。

In persecuetione extrema S.R.E. sedebit Petrus

Rom. qui pascet oves in multis tribulationibus ;

quibus transactis,civitas septicollis diruetur,et

Judex tremendus judicabit populum suum.

FINIS

----------------------------------------------------------

聖マラキは1094年にアイルランドに生まれたカトリック教の実在の大司教です。

予知能力や神秘的な力を持っており、数々の奇跡を起こしたと伝えられています。

その聖マラキ神父が、165代教皇ケレスティヌス2世以降の歴代の教皇について予言したものが「教皇の予言」といわれるものです。

実際に112人の教皇が記されていますが、なかには権力争いで対立し、後に教皇として認められなかった者も含まれると言います。

但し、歴代の教皇は本名ではなく象徴で記されており、教皇ひとりひとりの特徴や就任した時代背景を表しています。

そればかりでは、特に感嘆だけで終わるのでしょうが、問題なのは現教皇ベネディクト16世が111人目にあたり、

後1人のみの名があるだけで、予言が終わっている点にあります。

そして、ローマ聖庁そのものが存在しなくなる重大な事態が発生すると予言されているのです

■結論■

次期ローマ法王在任中に、この世の終わり「最後の審判」となる

聖書でも、「振るい落とし」は予言されている

最後の戦いハルマゲドンもこの時期かな?

欧州水没の予言が多いのが目立つ。象徴的な意味かも

次の法王が最後の法王で、キリスト教世界、少なくともカソリックは終わる

日本は1/3が生き残り、世界では1/5~1/3程度とか言う話も有る

現法王ベネディクト16世は、選出時78歳であったが、これは1730年のクレメンス12世以来の最高齢での選出である

2010年現在83歳。もうそれほど長くない

問題のペテロ就任は近い

------------------------------------------------------------------------------------------

『イザヤ書』第66章19節

やがて終末の日には、神のうわさを聞いたこともなく、

その栄光を見たこともない遠くの「島々」の国が、

神の栄光を諸国の民に語り告げるようになる

『サムエル記Ⅱ』第7章16節

あなたの家とあなたの王国とは、私の前にとこしえまでも続き、

あなたの王座はとこしえまでも堅く立つ

イザヤ書 第41章1節

島々よ。私の前で静まれ。諸国の民よ。新しい力を得よ。島々は見て恐れた。

地の果ては震えながら近づいてきた。私はあなたを地の果てから連れ出し、

地のはるかなる所からあなたを呼び出していった。私が北から人を起こすと、

彼は来て日の出るところから私の名を呼ぶ。

イザヤ書 第42章10節

主にむかって新しい歌をうたえ。その栄誉を地の果てから。海に下る者、その海

を渡る全ての者、島々とそこに住むものよ。主に栄光を帰し島々にその栄誉を告げさせよ。

-------------------------------------------------------------------------------------

スピリチュアル研究の巨人スウェデンボルグは、次のように言い残している。

「私は、今後の教会の状態について天使たちと色々語り合った。

私たちは、依然キリスト教会の人たちには希望はわずかしか持っていない。

が、キリスト教世界から遠く離れ、そのため霊界の悩ます者から遠ざかっている

或る国民には多くの希望を持っている。

その国民は、霊的な光を受けて、天的な、霊的な人間になされることのできる国民である。

また彼らは言った。

現在内的な神的真理がその国民の中に啓示され、また霊的な信仰をもって、

すなわち、生命と心の中に受け入れられ、彼らは主を崇拝している、と」

つまり今後、キリスト教会には僅かな希望しかなく、キリスト教圏である西欧から

遠く離れた或る国民が、新しい教会を建設するというのだ。

「名前は性質を意味しているので、その名前はその人間の中にあるものをことごとく一つの統合体の中に

包含しているのである。

なぜなら天界ではいかような人間の名にも注意は払われはしないのであり、誰かの名前が呼ばれると、

または名前の言葉が語られると、その人物の性質が考えられ、すなわち、その人物のものであり、

その人物に関連しており、その人物の中にあるすべてのものが考えられるからであり、

ここから聖言では〝名〟は性質を意味しているのである」

「新しい教会」は、「主イエス」の名のつく教会である必要はなく、イエスの性質を知っている教会で

あれば本質的に同じだと述べているのだ。

「教会が教会でなくなるとき、すなわち仁慈が死滅して、新しい教会が主により再び建てられつつあるとき、

それはその古い教会がそのもとに存在している者たちのもとには、たとえ行われるにしても、

稀にしか行われないのであり、それは前に教会が存在しなかった者たちのもとに、すなわち異邦人

のもとに行われる」

聖マラキの預言などでは、次の教皇の代でローマ教皇庁が瓦解するとされているが、

「教会が教会でなくなる」とは、カトリック教会を指しているようだ。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

総括して、危ない予言(預言)もあるけれど、どうやらローマカソリックの総本山は、終わりと言う話で大まかにベクトルは一致する様子

スウェーデンボルグが一番具体的に述べているようで、非キリスト教国からこれに代わる総本山的なものが生まれると言う流れ

しかもそれは、現在のキリスト教とは、かなり様子が違うらしい

どうも日本を指しているように思えるが.....

仮に起きたとしても、今のキリスト教社会に受け入れられか疑問だが

日本の神道がヤーベ信仰だといわんばかり

物質的利益とは別の、精神世界のお話で、しかも根拠も論理性も無いが、

どれも過去の的中実績に定評があるだけに、気になる話である

そういえば今年、気になるニュースがあった

2010年10月19日 Googleがあの死海写本を全文デジタル公開すると言うもの

今世紀最大の発見とも言われる、ユダヤの古文書の公開で有る

これまで書籍では長編を分割して出版されているはいるが、ネット全盛時代にweb公開も視野に入れて行おうと言うのだからインパクトは大きい

古文書として価値もさる事ながら、聖書と同じく預言(予言)部分が話題にもなった文書である

googleの文化的活動というよりは、洗脳と言うか、何か意識に刷り込みを行おうと言う意図が感じられもする

そこに書かれている事を実現しようと言う意思も感じられるニュースだった

ユダヤ教・キリスト教に縁が薄い日本ではあまり騒がれていないニュースだが、それら宗教の影響下に有る人々にとっては、意識に影響が及ぶ事案である

しかしながら、日本にそれだけの変化が起こるならば、当然意識を帰るほど大きな事件・変化が起こらねばならない

何も無いまま、変革意欲は生まれないからである

日本の飛躍的な経済成長と民主主義の展開は、被爆と敗戦、史上初の外国軍による占領という事態を契機に起こった

何もなしに変化はない

考えられるのは、財政および経済の破綻である。どちらも現実味がある

財政はもはやどうにもならなくなりつつあることは周知。少々増税しても焼け石に水である

事業仕分けによる無駄の排除なんて子供だましでは、何も期待できない

来年度予算も、税収を超える巨額な国債発行でまかなわねばならない状態で、加速度的に崩壊に向かいつつあることが誰の目にも明らかになっている

37兆円の税収しかないのに、それを超える44兆円の借金を新たに造る。

しかもこの状況は2年連続で、これは破綻が近い時期の借金の加速コースである

消費税を25%以上にしなければ、借金の増加が止まらないところにまで来ている

最大引き受け先であるゆうちょは、預金総額178兆のうち160兆円を国債買い入れにつぎ込む有様

民間の国債買い付け余力から見て、あと3・4年で行き詰ると見られている

外国人投資家に今から日本国債を買おうという酔狂は居ないのではないか?

円高もこれが恐らく最後で、今後は果てしない円安ショック、インフレに備えねばならない

これまで、日本人が唯一頼りにしていた経済力が一気に陰るのである

中国に飲み込まれそうな恐怖感も味わうだろう

中国は欧米と発想が異なる。彼らの中華思想は強烈で、異民族は自己と同等と考えていない

中国内に非漢人である小数民族は数多いが、漢人と同列の扱いは受けていない

チベットやウイグルがどれほど酷い扱いを受けているかよく理解しておくべきである

Youtobeなどで世界は情報が溢れるようになった。その中には中国兵が一般のチベット人を狩りでもするかの如く撃ち殺す様子(欧米人が撮影したもの)がいつくか有る。

ウイグル人が多数の中国人に囲まれリンチされる様子もある

それが現実

中国人の民度は未だに封建時代のレベルにあるのは欧米も理解している

だが、経済的事情で目をつぶって友好関係を結ばざるを得ないのが、今の状況である

こういう大きなショックの結果、日本人の価値観は様変わりする可能性がある

また、出口王仁三郎は面白いことを言っている

・日本人はトルコの小アジア半島が出自 ⇒ ヒッタイトか?

・ロシアは「おそろしあ」.....最後の敵

・日本にユダヤ人の一派は来ている。十氏族の中でも質の良い系統。

しかし、日本人の祖はユダヤ人ではない

日本人はもっと本質的な流れにある子孫で、ユダヤはその手伝いをする為に神に選ばれた民である

・艮の金神が蘇り、その時代が来る ⇒天津神の時代が終わり、国津神の時代が来る

(この思想は、天理教など神道系新興宗教に共通する。

世界的にも2012年が時代の変わり目・潮目として注目されていて何かと話題になる)

・日本とユダヤの血の繋がりが、やがて明らかになるとうかがえる言動もしている

どうやらその時期は、日本も含めて世界中が大変な時期であるらしい。

少なくともそうゆう時期が迫っているとき

ユダヤ人の6割は邪悪な存在(悪)だと喝破している。

善悪を併せ呑むことで、日本は成長を促され覚醒するとも........

キリスト教に悪魔がつきものであり、悪魔が存在することで人は成長するのと同じことだという

これが、神から与えられたユダヤの使命かも.....

真に受ける訳ではないが、参考になる

「神道の考察」 日本の成り立ちの鍵 Ⅲ

近年謎の神として脚光を浴びているのが猿田彦命である。

邇邇芸尊が天降りしようとしたとき、天の八衢(やちまた)に立って高天原から葦原中国までを照らす神である

故郷は伊勢国の五十鈴川の川上。この川は伊勢神宮に流れる。

赤ら顔で「鼻長七咫、背長七尺」という記述から、天狗の原形とされる。

「天地を照らす神」ということから、天照大神以前に伊勢で信仰されていた太陽神であったとする説もある。

今も猿田彦の扮装は天狗面である

伊勢「二見興玉神社」では猿田彦命の使い神として、参道に蛙が鎮座しており蛙が神使である

秦氏系の神社として名高いのが松尾大社 と伏見稲荷神社

松尾大社は飛鳥時代の大宝元年(701)、秦忌寸都理(はたのいみきとり)が建立。

2柱の神を祀り、大山咋神(加茂の神の父)、市杵島姫命(厳島神社と同じ福岡の宗蔵3女神の1人)、嵐山近辺の総氏神。

伏見稲荷神社は全国4万社の稲荷神社の総本宮で、秦伊呂具(はたのいろぐ)が、和銅4年(711)建立。(奈良時代)

背後の稲荷山三ヶ峰に宇迦之御魂大神、佐田彦大神(猿田彦命)、大宮能売大神の三柱を祀ったのが始まりとされている

古社を見渡してみて気になるのは、新羅神社の多さ。

白髭神社、白山神社、白人神社も同じ系統で、新羅=辰韓(辰)=秦韓(秦)。

このいずれかが訛ったものとされる

静岡などの伝承では、半島の渡来人は、新羅=秦韓(秦)ゆえ秦氏と呼ばれたともいう。

機織の技能があった事から「はた」氏ともいい、羽田氏も同じだという

日本の古史書に新羅の記述は少ないにも関わらずである。

おそらくは、

1)新羅が元は日本の朝貢国であったにもかかわらず、勢力増大して唐と結んで、日本の大敗させ、朝鮮半島経営から手を引かせる引き金となったことと、

2)日本が推していた百済滅亡の原因になったこと、

3)以後朝鮮半島南部を統一して君臨したこと

これらへの屈折した感情が理由あろう

以後の日本は、反新羅かと思えば、そうでもない。

7世紀後半~8世紀後半には再び親密になり、遣新羅使、遣日本使が100年で30回以上送られている。

一方で競うように、律令体制国家を固めており、日本では国家の威信を示す為、日本書紀や古事記が編纂されている。

対抗心はかなりあった様子である。

政権の変遷などで度々緊張や疎遠が起こっているが、民間レベルでは緊密に往来しており通商も盛んだった

関連して日本史上の最大級の謎がある。

それは、清和源氏の嫡流源義光が、近江国の三井寺の新羅明神で元服したことから新羅三郎(しんらさぶろう)と称したことだろう。

義光の子孫が、平賀氏、武田氏(甲斐源氏...武田信玄)、佐竹氏、小笠原氏、南部氏である

新羅明神とは、三井寺の守護神として祀られている秘仏中の秘仏ともいうべきもので、一切非公開だったという。

智証大師(円珍)が、唐から帰国する途中、その船中にあらわれた護法神というのが三井寺の説明。

智証大師(円珍)は、弘法大師空海の姪の子息で853年に新羅商人の船で入唐、858年に唐商人の船で帰国

一方で、赤山法華院にて新羅人が祀っていた神を伴い帰ったのが新羅明神で、帰国の際に円珍の前に現われて仏法守護を誓ったとも伝えられる

新羅の神である事が濃厚で、新羅人が日本の仏教導入に力を貸していたからだともいう

円珍自身は、延暦寺第5代座主となり、園城寺(三井寺)を伝法灌頂の道場としたが後に叡山を山門派が占拠したため園城寺は寺門派の拠点となる。

伝法灌頂とはネストリウス派キリスト教である景教の洗礼を仏教風にしたものであり、空海自身、洗礼済みといわれる

清和源氏(清和天皇の血を引く)の嫡流源義光が、新羅の神を信奉して新羅三郎と名乗るとは不可解である.....

しかも兄の源義家は、元服式を、八幡市(京都府)の男山八幡宮で挙げ、八幡太郎義家と名乗り、八幡神が源氏の氏神になっている

次兄の源義綱は、鴨皇大神(下鴨神社)の神前で元服し、その氏子となって賀茂次郎と名乗っている それがために、新羅大神を問題扱いせず、兄弟それぞれ元服した場所の神の名前を取ったか、程度で済ます風潮もあるが、気になって調べている研究者も少なくない |

東北地方には、八幡神社・賀茂神社・新羅神社が数多く存在しており、いずれも源氏が関わり、(源義家〔八幡太郎義家〕・源義綱〔賀茂次郎義綱〕・源義光〔新羅三郎義光〕の3兄弟が関わっている

東北地方の新羅神社・新羅明神は、源氏の将・新羅三郎義光の子孫が園城寺(三井寺)より勧請したものであることは確かなようで、新羅三郎義光や新羅系渡来人と縁の深い土地に鎮座している。

新羅三郎義光が新羅人を引き連れてやってきて住まわせ、新羅神社を建てたという伝承が残る新羅神社もあるが、朝廷の鉱山開発の命を受けて、新羅人を連れて歩いたという記述も見られる

一説には山岳信仰は朝鮮の文化で日本はその影響を受けたともいう

様々な技術・学芸が、日本を凌駕しており、それが当時の日本の認識

渡来人学者・技術者を日本に招いたり、仏教や工芸品・工芸技術者受け入れてきた歴史は周知

進んだ文明に対する憧憬が、高麗神社での元服・改名を産み、到来人に近づき積極的に力を借りようとした可能性は十分有るように思う

新羅三郎義光の生涯を見ても、出世欲・繁栄欲が強く、力を得る為に朝鮮文明を積極的に活用使用とした可能性が伺えるからである

出雲や伊勢の元の神(伊勢神宮が出来る前)に由来があることが分かる

また新羅(森羅)神社が訛り、白木、白子、白山、白城、白髭神社になったとされる。

それら神社の祭神は、天日槍(あめのひぼこ・3世紀後半渡来の新羅の王子)鵜茅葺不合(うがやぶきあえず)尊、猿田彦命、素佐之男尊など

天日槍(あめのひぼこ)を伊奢沙別命(いざさわけのみこと)としたともいう

新羅、出雲の勢力と素佐之男尊=八幡神(八坂)、源氏のゆかりが見て取れる古代日本の新羅に対する屈折した感情も伺える

新羅の不思議

新羅は謎の多い古代国家である。

古代朝鮮の史書、中国の各王朝の史書、日本の史書など資料は多いし、建国神話も伝わる

しかし、いずれもが食い違いを見せる

比較的確度の高い情報としてしては..........

・随書によれば、新羅は百済の亡民が支配した国で、秦から逃げてきた民がいた弁辰(馬韓から分けてもらった分国)を併呑した。

随書では中国語が通じる民がおり、秦の亡民だとしているが、これらが徐福一行の末裔ではないかとにう説も有る

弁韓人も雑居していて、多種雑多な民族構成であった

・新羅は3氏族が交代で王を出していた国である。三氏族の合議制と思われる

朴(パク)・昔(ソク)・金(キム)の3家であり、各氏族別の建国神話を持つ

・初期の新羅は北方の遊牧騎馬民族(匈奴・鮮卑など)の影響が強かった

・日本の『新撰姓氏録』が新羅の祖は、鵜草葺不合命(うがやふえあきず)の子の稲飯命(神武天皇の兄)だとしている。

王家の初代昔氏(3氏族の一つ)は、日本の但馬、丹波、肥後のいずれかの地域から船で渡ったと見られている、後に日本に戻ったとされる

・初期の新羅は倭国に朝貢していた。

367年、百済と新羅がともに初めて日本に朝貢したが、後に新羅王は高句麗王の臣下として朝貢する

新羅は粛慎(しゅくしん)も伴っており、粛慎も倭国に朝貢した。

粛慎は後に勿吉(もつきつ)と呼ばれ、東扶余国を滅ぼす。

勿吉⇒靺鞨(まつかつ)⇒女真⇒満州族

402年、高句麗で人質となっていた実聖が王位につくと、早々に奈勿王の子の未斯欣(みしきん)を人質として倭国へ送っている。

一方、412年には、ト好(ぼくこう)を高句麗へ人質として送った。

・古代の倭(日本)は、韓半島に幾度も出兵し、伽耶を半島における根拠地としていた。

高句麗王の碑文によれば、新羅に倭が浸入した為、撃退し伽耶まで押し戻したとある

当時の朝鮮半島南部は、小国が分立し、倭国は半島に足がかりを持ち、数万の兵力を持つことから半島の小国は倭国にも朝貢をしていた

・「魏志韓伝」には、弁辰(伽耶)は鉄を産し、それを韓・濊(わい)・倭が取っており、楽浪郡と帯方郡(両方とも中国王朝の半島支配機構)にも供給すると書かれている。

・倭の五王は、馬韓・秦韓・弁辰(弁韓)・百済・新羅・加羅の支配権を主張し、承認を宋に求め安東大将軍倭王に任じられている。

後に豊臣秀吉は、これを朝貢の事実やこの時代の事情を根拠として、朝鮮半島の支配権を唱え出兵する

・新羅は次第に力をつけ、高句麗や百済に攻め込むようになる

百済は475年、高句麗に攻め滅ぼされるが、477年雄略天皇が、熊津(現光州)を譲って百済を再興させる

しかし660年唐に占領されて百済滅亡

663年倭国は人質であった百済王子を立てて、日本+百済の遺民連合軍で、百済を再興しようと、白村江で、唐+新羅連合軍と戦うが、大敗して朝鮮のへの足掛かりを失う

・その後新羅と唐が対立関係になり、羅唐戦争が起こる。670年。

高句麗の亡民と南部靺鞨(まつかつ)族によって渤海国が成立...696年

渤海国と唐が争い、新羅は要請受けて唐につき渤海を攻め、功績によって朝鮮半島南部の支配権を承認される。

天武天皇の治世(673~686年)には、日本と新羅の友好関係が復活。

日本は、遣新羅使を送るようになり、唐と国交断絶する。

渤海国王から「日本と高句麗の末裔である渤海は兄弟である」と国書が届き、727年日本は渤海と同盟する

日本と新羅は張り合い、国家レベルでは疎遠になったりするが、民間レベルでは活発に交流が続き、新羅の支援を得て、新羅商人の船で唐に留学僧を送ったりする。

日本と新羅は縁が深いにも拘らず、度々戦う複雑な関係。

日本書紀の編纂(720年完成)は、唐や新羅と張り合う為に行われた、国史編纂事業である

新羅の王冠は、メノラーの7枝が9枝に転化した可能性が感じられる。

百済(扶余族)から送られた、七枝刀の由来も、メノラーの可能性が高い

七枝刀は、祭礼・儀礼の刀で宝物的意味合いのものである。

メノラー(燭台)はユダヤ教のシンボルであり、キリスト教のシンボルでも有る

ミトラ多神教由来の、光=火の信仰に繋がる

両班(ヤンバン)と呼ばれる、 日韓併合初期の両班

古来からの朝鮮貴族の門 欧州人から世界で最も傲慢な貴族階級と言われた

古来、両班(ヤンバン)の地位は圧倒的で、超支配階層。

法の適用外の存在で、一般人から金品を奪い、従わない者は拉致して拷問にかけていた。

一般人から見れば、嫌悪の対象でもあった

両班(ヤンバン)は高級官僚の地位につくものが多かったという

彼らの門飾りも、メノラーに酷似するものが多い

シュメールの生命の木(七枝) キ(蛇の女神)とウル(エンリル)

一般に、七枝のメノーラの起源は、シュメールの生命の木(七枝)=世界樹が起源だと言われている

世界樹をシンボルに取り入れている古代文明は他にも幾つかあるが、いずれもシュメール起源と見られている

新羅は当初3氏族の合議制で王を出していたようである。

初代~3代までは実在が疑われている

第4代脱解は多婆那(たばな)国の生まれで、倭国から東北へ千里のところにあるとされ、当時の倭国を福岡近辺とすれば、多婆那国は、出雲の勢力圏山陰になる

たばな国をたんば(但馬)の国と見る人も居る

また、10代奈解尼師今の太子の于老が、303年、倭人に殺害されている事から見て倭国の朝鮮進出は随分早時だったことが伺える。

新羅の記録には度々倭国が攻めて来たと記述があり、日本観は良くない

日本の新羅の印象も良くない。

日本に朝貢したかと思えば、高句麗に近づき歯向かう

人質を日本に出したかと思えば、嘘をついてまんまと奪還しようとする

この結果倭国は、怒って出兵した。

倭国の友好国、百済に度々攻め込むのが新羅

そして、百済・高句麗が滅ぶ要因は唐と新羅の同盟、しかし直後、唐と対立して戦い半島南部から推し戻しておきながら、唐にわびを入れ許しを請い、柵封を受ける

こういう一貫しない態度は、日本人が嫌うところだろう

いかにも現代の韓国・北朝鮮の祖と言った感じがする

強国に囲まれた小国の生きる知恵と言えばそれまでだが、卑屈な態度に見える

初期の新羅は昔氏が王位につくことが多かったが、やがて韓人の金氏系に取って代わられる。

先の写真の王冠も新羅初期のものである。その後は七枝(九枝)の王冠は出土していない

恐らく、彼ら支配層はその意味を理解していなかったからだろう

恐らく初期には扶余や高句麗の影響で七枝の王冠を造っていたが時代が下るにつれ定型パターンが崩れていったものと思われる

文化的にも初期には、鮮卑など騎馬民族の影響が強く、王という呼称もなく各代の王ごとに次次雄・尼師今・麻立干と王位の呼称が変わっており、中庸以降に「王」の呼称が確定する

また日本でも古墳から鮮卑の鞍と同一物が出てきている

ヒスイの勾玉をふんだんに使ったものが目に付くが、韓国ではヒスイは産出しない

中国でもヒスイは殆ど産出せず、東アジアでは、ミャンマーと日本の糸魚川近辺にかぎられ、朝鮮半島にはない。

また勾玉は、朝鮮半島南部からしか出土しない。

日本産で、勾玉は日本からもたらされた可能性がある

新羅の文化を今日の朝鮮文化は継承しており、新羅が基盤である

新羅王朝の後半は、金氏が中心で朴氏から王も出ているが、高句麗や百済の亡民が度々反旗を翻し、後百済や後高句麗が建ち、56代目の王を最後に高句麗系の高麗に倒される。

日本での豪族の対立を、新羅系VS百済系と見る人は少なくない

源氏と平家の戦いすらも同じ視点で見られる事がある

埴輪の不思議

埴輪と土偶の違いが説明できたら古代史の通だという(笑)

日ユ同祖論を唱えるユダヤ人学者に、それが堂々と説明できた人がいたというのだから驚きである

土偶とは縄文時代の土器で、人や精霊をかたどったとされるものであり、ユニークなものが有る。

一方埴輪は、古墳時代AD.3~6世紀にかけて造られた土器で、人、動物、建物などをかたどり、墳墓に人(人柱)の代わりとして埋葬されたもの見られることから、当時の現実的な模写として、考古学的価値の高い土器である

武人をかたどった埴輪に混じって、祭礼など正装と思われる人の埴輪が多数出ているが、妙に帽子をかぶった人が多い

埴輪は、等身に近い大型の物が多く、1mを超える為、仔細に観察できる

埴輪は同時に金細工や馬具が出土するのが特徴で、騎馬民族・遊牧民族系の特徴といえる

①埼玉県生出塚遺跡出土の埴輪 高さ130cm

http://www.geocities.jp/wind_of_hometown/bunkazai/hakkutuhin.html

生出塚遺跡は埴輪の窯跡の遺跡で縄文~古墳時代と見られ、関東最大級の遺跡である。

文人3体中、1体は頭巾をかぶり、2体は振り分け髪(正装)といわれている

福島県原山1号墳 (5世紀) 様々な帽子を着用している

http://www.general-museum.fks.ed.jp/03_gallery/02_harayama/02_harayama.htm

千葉県芝山町、殿塚・姫塚古墳の埴輪 つばの大きなシルクハットを連想させる帽子を多用する

http://www.evam.ne.jp/niouson/sub7.html

後の日本文化を見ても、見当たらないような多彩な帽子を多用し、正装としている。

世界を見渡してみて帽子を考察してみると

1.やはり古代朝鮮。古くから帽子を多用する民族といえば、この民族しかない

李氏朝鮮時代には両班(ヤンバン)といわれる貴族官吏階級を示すために帽子をかぶった

古代から帽子を使っていた民族で、古代の歴史書によれば、扶余の帽子は更に大きいとある

2.モンゴルなど遊牧民。つばの有る帽子も着用している。特にモンゴル人は帽子を大事にする

西洋では、フン族やモンゴルを帽子をかぶった悪魔という

3.欧州の、山高帽などは、比較的歴史が浅く、最も古いものでも16世紀以降であり、流行多用されるのは18世紀~19世紀である

4..古代から帽子を着用するといえば、ユダヤ(ヘブライ)人。

聖所を礼拝するときは、帽子を着用しなければならない。(聖書記述)

が、キッパと呼ばれる独特の小さな帽子であり、埴輪のように大型の帽子もあるが起源がはっきりしない

ユダヤは黒が基本。キリスト教の聖職者もキッパ風

この髪型が問題になる。古代の日本に似ている

アミシャブ、アビダハル氏 キッパを被ったオバマ キッパ風帽子の教皇

BC.10世紀 聖櫃の行列の前で踊るダビデ王

戦勝を祝って、聖櫃を移動する行列の前で、阿波踊り風の踊りを披露するダビデ王

周囲も帽子を被っている人が多いことに注目

当時のヘブライ人の音楽は雅楽にそっくりだというが

●古代朝鮮の帽子

韓流ドラマですっかりお馴染みになった古代朝鮮の帽子風俗であるが、ツングース系扶余族の帽子は特につばが大きかったという記述が、中国の史書に見える。

扶余系 百済王 百済の帽子

江戸期に九州~江戸まで行進して行った朝鮮通信使

つばの有る丸い山高帽風の帽子を昔から多用しているのが、朝鮮系民族

高句麗・百済・新羅や扶余の影響と思われる

また彼らが移住している可能性も高い。

中国も帽子はあるが、形状が違う。

弓を持ち帯刀しており、穴の開いた特異な帽子に首飾りといういでたち

日本の古墳からは匈奴の墳墓の副葬品とよく似たものが出てくる

騎馬系ツングース民族の可能性が濃厚である。

埴輪自体は出雲から東北まで出土しているが、帽子を被った姿の埴輪は関東など昔の蝦夷地に多い

太古の日本は、畿内や九州が人口過密地で、中部以北は過疎地。半島や大陸からの有力氏族は畿内に多く住み、一般移民は過疎地に当たる中部以北に多く住んだと考えられる

長野、東海、関東には朝鮮縁の神社が意外に多く、渡来民が多かったことを示している

「神道の考察」 日本の成り立ちの鍵 Ⅱ

●大和朝廷系、神獣「鹿」の神社 VS 鹿を生贄にする諏訪大社他(中国・西域系)

太古から両極端の神社が存在する。

一方は鹿を敬い、神獣とする神社系統

もう一方は、鹿を含めて生贄を捧げる神社系統である

古代は政祭一致の権力体制が主であったと思われるだけに異様である

生贄そのものは、太古の事情として

1.権力者が死亡した場合、冥界でも、不自由なく暮らせるように、従者や一族の一部、奴隷、家畜を生贄にした

2.風水害が多い日本では、水の神が人の命を求めているとして、鎮める為に人柱を供した

3.神への供物(水神に関わらず)

4.見張り役として、犬を生贄にした。「家」という漢字の成り立ちは、ウ冠に犬である。

家や城を守るために犬を生贄にした

........................................................などがある。

しかし、日本では比較的早い時期に、生贄(人柱)風習は廃れる。

特に1.の理由の生贄は、出雲の国の相撲取り(神事の相撲)から人の代わりに埴輪を埋めるよう進言があり、それが採用されたものだと伝えられている。それが為に日本各地に出雲の陶工などが派遣された説もある

仏教が伝来して以降、生贄はまず見られなくなった。

だが、中国などでは生贄は重要な供物で、大陸文化の特徴となった。特に古代王朝では、皇帝や王侯が死亡すると、数千人規模の生贄を捧げたとされ、大半が手足を切り落とされており、胴体を切り離された人骨なども出土している。

多くが捕らえられらた、周辺民族(漢人から見て蛮族)で、無理やり生贄にされたとみられれている

以後も動物の生贄が目立つ

聖書には生贄記述が見られるが、ユダヤ人はモリヤ山で羊を捧げて以降、聖地エルサレム以外で生贄を供えなくなった。

羊の生贄が後世に豊穣のシンボル兎や卵に転化し、これを起源とするキリスト教の復活祭「イースター」では、羊や兎の肉を食したり、羊・兎の形をしたケーキや菓子、卵を食するようになった

アメリカ映画でよく出てくる、イースターバニーのぬいぐるみや、派手なイ-スターエッグの由来である

▼鹿を尊ぶ流れ.....朝廷

鹿を神獣、神の使いとする神社は、奈良などが良く知られている

鹿島神宮、香取神宮、春日大社、厳島神社などがある。

現在神宮と呼ばれる神社は多数あるが、古事記・日本書紀では、伊勢神宮と石上神宮の2社のみである。

平安時代に神宮とされたのは、伊勢神宮、鹿島神宮、香取神宮の3社である。

鹿島神宮、香取神宮は、東征の証として、関東に立てられたと思われる(神武天皇時代の建立とされる)

鹿島神宮を頂点とする、鹿島神社は全国に150社を数える。

鹿島神宮では祭神武甕槌命が鹿に乗ってきたとして、その名もズバリ、鹿島である。

鹿島の神が鹿に乗って通ったのが香取神宮であり、奥に神鹿が飼われている。

福岡、宗蔵大社は、宗蔵三女神を祀る総社であり、厳島神社の祭神である。

宗蔵三女神は、古事記においては、誓約において、天照大神が須佐之男命の十拳剣を譲り受けて生んだとされており、須佐之男命の物実(ものざね)から化生したので須佐之男命の子としている。

水(海)の神とされ、蛇と同体とされ分社は各地に祭られる

春日大社は、藤原氏の氏神として武甕槌命を祀る為、鹿島神社から分詞したもので、武甕槌命が鹿に乗って来たと伝えられる為、鹿を神獣とする。

厳島神社は、藤原氏の創建といわれ、後に平家が信奉した。

武甕槌命という神は、元々物部氏の氏神であり、物部氏はツングース系扶余族の出自と見られている

扶余族は古代満州に分布したツングース系騎馬民族で、鹿をトーテムとし、自らを扶余(フヨ、プヨ=鹿)と称した。

高句麗、新羅、百済を建国した民族で、特に百済は一時期「南扶余」を国号としており、王族名は扶余氏で、首都も扶余だった。

百済(AD.346~AD.660)は滅亡時に、王族以下数千名が日本に亡命している。

AD.631~百済の2王子が人質として日本におり客人扱いだったが、兄の豊璋が白村江の大敗で行方不明になり諸説を巻き起こしている。(豊璋=中臣鎌足、藤原氏百済王朝亡民説)

蘇我氏の出自は不明ながら、系図に高麗の名が見え、新羅系では無いかと考えられている

扶余系と見られる物部氏は、絶頂期に物部守屋が、対立していた蘇我氏の襲撃を受け死亡し急激に勢力が衰えていく。

物部氏と共に中臣(藤原)氏は、天皇家と姻戚であった蘇我氏と対立して劣勢にあったが、大化の改新で中臣鎌足が蘇我氏を討ち形勢逆転、物部氏の氏神を引き継ぐ(鹿島神社から春日大社の分祀)行為は象徴的である。

他に百済系としては、東漢(やまとのあや)氏が有名である

3世紀の東アジア

中国の史書によると、夫余(扶余)の言語は高句麗と同じとされ、沃沮と濊(わい、後の濊貊=わいはく)もほぼ同じとされる(BC.3世紀)

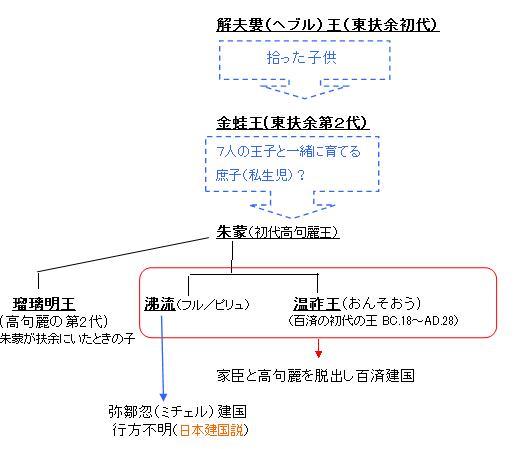

高句麗神話の始祖朱蒙は母親が東扶余の金蛙王の元に送られていたが、卵から生まれた朱蒙が、共に育てられた金蛙王の王子(兄弟)たちの妬みを逃れ、高句麗の地に戻ったとしている。

これは、扶余の金蛙王の庶子(私生児)が朱蒙で、高句麗の祖である逸話と理解されている。

魏書には、「臣と高句麗は源は夫余より出る」とある。

扶余系狛族が主力となって高句麗が成立したと思われる

濊(わい)族がこれら種族の元で、連合体を形成し、その中の扶余が王族を出した主要種族と考えられている

その為、これら4種族を、「濊系種族」または「夫余系種族」と呼ぶ。

扶余は、高句麗と扶余国の2国家を持ったが、濊貊と沃沮は酋長分立状態で統一国家を持たなかった。

扶余は幾度も分裂・遷移しており、東扶余国はAD.494に滅亡。北扶余は唐代まで存在したようである

後漢書にはAD3世紀頃の様子が記されている。

「南に辰韓,北に高句麗と沃沮,東は大海(日本海),朝鮮の東は皆、濊(わい)の地である。

高句麗と同種で、言語や風俗も似ているが、服装は異なる。

同姓結婚は認められない。

前漢のとき、単々嶺の以西は楽浪郡が監督し、東部の七県は都尉が監督したが、

やがて東部の都尉を廃止 し、その地の渠帥を諸侯に任じた。

漢末には高句麗に属した。」

『魏書』には更に、北夫余の後裔である豆莫婁の言語は、室韋,庫莫奚,契丹と同じであることが記されている。

室韋(しつい)は、支族が8世紀以降西に移動して、萌古国(モンゴル)と称し、その中のボルジギン氏が後のモンゴル帝国の中核を構成している為、モンゴルの祖の一つと考えられている

また契丹は、契丹(遼)・西遼など立てた民族で、モンゴル帝国ではモンゴル語を話して中国文字が使えたことから仲介役になっている。

扶余・東扶余は、幾度も鮮卑の猛攻を受け、一度は崩壊しているが、扶余の王子依羅(イリ)が、晋(西晋)帝国の支援を得て再興している。

ところが高句麗系朝鮮史とされる「桓檀古記~大国本震国本紀」によれば、「依羅、衆数千を率い、海を越え、遂に倭人を定めて王と為る。(扶余の依羅が、数千人を率いて、日本に渡り平定して王となる)」と記述する。

御間城入彦 (ミマキイリヒコ)つまり第10代の崇神天皇だろうと一部で言われているが、この歴史書自体「偽書」とされていて歴史学者の間では無視されているが、韓国の民間では肯定的である

依羅との関係は不明だが、依羅連(ヨサミノムラジ)という氏族がいる。

物部氏の系譜では一族諸氏に「物部依羅連」の名があり、物部氏の系譜につながっている。物部氏は天皇家の外戚として大豪族になったのであるが........

物部氏は、兵馬の担当豪族だったが、扶余or扶余系百済と関連が深いことが分かる

百済では、支配階級は扶余語を使い、庶民は馬韓語を使うというように、言語や風習が二重構造の社会だと記録されており、王族の姓は、後に漢風に一字姓の余に改姓するが、代々が扶余を名乗っていた。

東扶余は5世紀末に滅び、百済・高句麗も7世紀末に相次いで滅ぶ

高句麗の残党は、勿吉(もつきつ)の後裔靺鞨(まつかつ、南部の粟末靺鞨)と結んで、渤海国を7世紀末に建国した。

(この時に渤海に加わらなかった北部靺鞨を、黒水靺鞨という。後に女真と改称し、金・清を建て、満州人-満族と改称した)

渤海の首都、上京竜泉府 敖東城 渤海と日本の航路 8世紀(国土交通省資料)

渤海国の大武芸王は、AD.727年、親書を携えた使いを日本に送る

『渤海国・国書』

渤海の前身である高句麗の旧領土を回復し、扶余の伝統を継承した。

わが渤海国と日本国は昔から本枝(兄弟)の関係である。

少なくとも東アジア諸国の認識を示すものである。

日本はこれを受けて、渤海国と同盟し、日本側の窓口は菅原道真であった。

実際、平壌の高句麗の墳墓群(世界遺産)は、日本のキトラ古墳、高松塚古墳に酷似している。この2つの古墳は、四神獣「青龍・白虎・朱雀・玄武」の壁画を配して天井に北極星を描く道教の様式で7・8世紀のものとされている。

そして高松塚古墳の石室の寸法は高麗尺だという事実がある。

これの意味するところは、中華思想の皇帝の墳墓以外の何者でもない

日本の皇室の墳墓か?、渡来王朝の墓か?

高句麗の墳墓で見つかった相撲の壁画は日本の相撲に酷似している

曲げを結い、塩らしきものを撒いている。まわしに似た衣装。

現在の韓国相撲シムルとは随分様子が違うが、日本の相撲には似ている。

ただ相撲の起源に関しては非常に微妙である

釈迦は嫁取りの為に相撲を取った逸話は有名で彫刻も残る

古代からインドでは相撲が盛んだったからだ

一方で聖書では、ヤコブが神と一晩中相撲を取った逸話がある

愛媛県の大三島にある大山砥神社御田植祭りでは稲の霊との一人相撲の神事が古くから行われているのに酷似する

http://myrcvideos.com/index.php?key=%E4%B8%80%E4%BA%BA%E8%A7%92%E5%8A%9B

相撲自体日本では古来から神事で各地の神社で行われており、出雲の力士などは古来特別な存在で、神事があるとき畿内の都に呼ばれていた

他の地域のものは、相撲というよりもレスリングや格闘技に近く、釈迦の相撲とヤコブの相撲位しか、相撲と呼べるものは見当たらない

また北朝鮮は高句麗墳墓群に、前方後円墳もあるとしているが、これは論争中の事案である

墳墓論争は幾つかある

[韓国との墳墓論争]

韓国との古墳論争は、日本と同じ墳墓が韓国内に幾つかあり、韓国の方が古く日本の出自の証拠としていた問題

しかし、韓国の墳墓より日本の方が古いことが判明している為、今のところ日本の豪族が、古朝鮮に進出していた時代に作られたとする説明のほうが有力な事案である

また日本より古い前方後円墳が見つかっていない事から、日本の独自性主張の根拠となっている

ただ、韓国から古い墳墓が出てきた場合、この説は逆転する可能性があり、発掘競争が続いている。

朱塗りの石室が、日本独自と主張していたら、韓国からも朱塗りの石室が出土した例も有る

この手の騒ぎは多く、韓国メディアが過剰に反応する。

[北朝鮮との墳墓論争]

前方後円墳の原型とも言われる積石塚墳が今の北朝鮮側に沢山ある。

前方後円墳に似た祭壇を備えているからで、祭壇も墳墓の全景と見るかどうか実に微妙。

また、石積みの墳墓と、日本および中国型の土を盛る墳墓では根本思想が異なるという指摘もあり、何とも言いがたい

似てはいるが、他人の空似としているのが、日本側の態度だが......

前方後円墳を日本の独自性の根拠としていると足元をすくわれる可能性も有る

四国の石積み墳墓は明らかに朝鮮系とする意見もあり、バイカル湖周辺では前方後方墳という前方後円墳に似ていなくも無い墳墓が多数あるから。

これら墳墓は匈奴他、遊牧民族・騎馬民族の墳墓で前方後方墳に似ている

前方後方の墳墓は、日本でも山陰や北陸にある

能登の雨の宮古墳群では、1号墳が前方後方墳(前長64m)、2号墳が前方後円墳(全長65m)と同居しているケースも有り前方後方墳の方が古く、前方後円墳の元の姿と解釈できなくも無い

日本の墳墓でも匈奴墳墓の副葬品に酷似した出土品が出ている

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A8%E3%81%AE%E5%AE%AE%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E7%BE%A4

夫余王の姓は解氏、朝鮮語では解を「へ」と読み、太陽を意味する。

日本語の日(ひ)と語源が同じだと言われ、夫余王は太陽氏(解氏)となる。

扶余の解夫婁(ヘプル)王は、預言に従い東方に遷都し、国号を東扶余とした為、解夫婁王は初代東扶余王となるのである。

解夫婁(ヘプル)王には子供がなく、神に子を授かるように祈っていたら、河畔で金色に輝く赤子を見つけた。蛙のような子供であった事から金蛙(きんあ)と呼び、後に2代目の国王となったので金蛙(きんあ)王と呼ぶ

金蛙王は、河伯なる水神の娘である柳花(りゅうか、ユファ)(朱蒙の母)を引き取る。 天帝の子を自称する解慕漱(かいぼそう/ヘ・モス)が孕ませて、父親の河伯が怒って送った為。柳花は卵を生み、卵から朱蒙が生まれたとする。 朱蒙は、金蛙王の7人の王子と共に育つが、才能が妬まれて苛められたと言う。 この神話は、朱蒙が金蛙王の庶子(私生児)であった事を示す逸話と見られている。

朱蒙を行く末を心配した柳花は、家臣と共に東扶余から脱出させる 朱蒙は、卒本の侯王(扶余という姓)の娘をめとり、高句麗建国(BC.37)。 初代東明聖王となり、2人の王子が生まれる。(朱蒙と東明聖王は別人説も有る) 兄の沸流(フル)と弟の温祚(おんそ/オンジュ)である

世界史を見渡してヘブルと呼ばれたのはヘブライ人(北イスラエル王国=失われた十氏族)しかない。聖書にもヘブル人と記述があり、中国の漢字で「希伯来」をヘブライと誤訳したのが、日本語のヘブライ人という言葉で、原音はヘブルである

また、北イスラエル王国ではフルという名前の者が相当数いて、聖書にもフルが見られる。フルと言う名前は、ヘブル人には、よくある名前。 フルと言う名前が、ポイントで、古代朝鮮史と日本の神話・神社伝承に多数出てくる

|

百済の建国は、神話、百済史、『北史』、『周書』、『隋書』百済伝と資料が多いが少しずつ食い違う。

大筋としては、扶余から高句麗王朱蒙の最初の子、類利(るいり)が、脱出してきたのを喜び太子とし、同年に東明聖王(朱蒙)死去、王位を継いだ。

その為、腹違いの沸流と温祚の兄弟が高句麗から脱出しそれぞれ、弥鄒忽(ミチュエル)と百済を立てた。

弥鄒忽は、発展せず百済に取り込まれて行き、沸流(フル)は行方不明になる。

韓国の学者の中に沸流は、日本に渡り応神天皇となり東征で日本を制圧したという説を唱えるものがいる

また日本の学者にも騎馬民族征服説を唱える者がいる

日本の氏族の出自記録 「新撰姓氏録」の序文には

「真人は是、皇別の上氏なり、この氏の筆頭は息長真人で誉田天皇より出づ」

と記される。

天皇の姓は、「真氏」であると冒頭に掲げる。

真氏の筆頭は、息長真人(おきながのまひと)で、誉田天皇(ほむた)より出たと言う意味の記述。誉田天皇とは、応神天皇であり、百済の辰王だとする。

日本で、一大ブームを引き起こした説である。

邇邇芸尊が天降りしようとしたとき、天の八衢(やちまた)に立って高天原から葦原中国までを照らす神である

故郷は伊勢国の五十鈴川の川上。この川は伊勢神宮に流れる。

赤ら顔で「鼻長七咫、背長七尺」という記述から、天狗の原形とされる。

「天地を照らす神」ということから、天照大神以前に伊勢で信仰されていた太陽神であったとする説もある。

今も猿田彦の扮装は天狗面である

伊勢「二見興玉神社」では猿田彦命の使い神として、参道に蛙が鎮座しており蛙が神使である

いずれにしても初代東扶余王解夫婁(ヘプル)=ヘブル人(アブラハムの子孫)、沸流(フル)=ヘブル人に多い名前、猿田彦命≒天狗≒ヘブル(ユダヤ人)、金蛙王≒猿田彦命の使の蛙。

奇妙な符合である

▼日ユ同祖論と古朝鮮

また、常々不思議に思っている事は、日本には実に多く半島からの渡来民が押し寄せているが、言語的問題、トラブル事例が見当たらないという点である。

古伝に幾つかあっても良さそうな物だが、全く聞かない

扶余族は、高句麗、百済、新羅の祖である。

中国の史書によれば、扶余系民族、高句麗、沃沮、濊(わい、濊貊=わいはく)もほぼ言葉が同じとされる(BC.3世紀)

同じツングース系でも勿吉(もつきつ、後の靺鞨まつかつ⇒女真⇒満族)とは異なるという。

高句麗は襲撃してきた靺鞨を捕らえて民に加え、沃沮を滅ぼして加えたという。(扶余・靺鞨混成国家)

百済は、支配層の言語が扶余と同じで、民は馬韓語だったと言う。

日本は新羅からも移民を受け入れているし、百済から学者・技術者を受け入れて豪族化している。

特に7世紀後半は、百済、高句麗が相次いで滅び、両国から大量の亡命者を受け入れていて、全国にまたがる。

その中には、渡来して文部大臣に当たる高官についた者もいる

因みに日本書紀によれば、スサノオミコト(牛頭天王)は、高天原を出てしばらく新羅のソシモリ(曽尸茂梨/蘇尸茂利)にいたと記述する。

ソシモリとは牛の頭の意味で、朝鮮半島には牛や牛の頭、牛の角など牛頭天王に由来する地名が数多くある。

更に重大な謎は、日本各地に新羅神社が存在し、新羅の渡来民が多数住んでいたことである

そして、源義光が新羅神社の神前で元服したという重大な事実がある

答えは、言語がほぼ同じで、コミニュケーションに苦労しなかったのではないのか?という事である

日ユ同祖論者は、やたら日本語とヘブライ語の共通点をあげるが、日本語と朝鮮語の共通点を挙げたら、それとは桁外れの共通性が出てくる。

昔から、日本語は孤語だと言うが、実は古代朝鮮語を接続詞でつないだ膠着言語だと最近も指摘した、元官僚の教授がいたが..........

さらに言えば、アイヌ語も古代朝鮮語と夥しい類似点がある言語で、日本語の原型説もある

日ユ同祖論者は、ユダヤ人といえば、欧米に多いスラブ系ハザール人=改宗ユダヤ人/偽ユダヤ人(ユダヤ人の9割を占める)をイメージするようで、アジアに属する真のユダヤ人=スファラディをイメージしないようである

脱亜入欧を明治に掲げて以来、欧米に憧れ、アジアを無視したがる日本人のメンタリティーの発露とも伺える

多くの日ユ同祖論者は、まるで十氏族が突然日本に湧いたかのごとく思考し、海路直接日本に大挙移動しない限り有り得ない様な論理飛躍が目立つ。

或いは、それら十氏族が、日本を目指して大急ぎで大陸半島を駆け抜けたがごとく。

現実的に考えて、もしも十氏族の渡来があるならば、中国・朝鮮を経由しての日本流入である。

それは端的に言って、中国・朝鮮民族の渡来による日本制圧以外の何ものでもないだろうが.......

アミシャブは、日ユ同祖の最大の根拠を神道としている。

日本の日ユ同祖論者もそれに準じて、神道を重視する

神社を調べる場合「延喜式」「神名帳」を古社の手がかりとする場合が多い。

平安時代、10世紀に纏められた全国神社リストであり、2861社を掲載するが、このうち30%以上は渡来人由来の神社である。

10世紀の時点で渡来人と認識されている人を指すもので、それ以前に早くから渡来した人々ではない

早期の渡来人系を含めれば、神社の渡来人系由来の比率はずっと高くなる

神道・神社を深掘りするほど、朝鮮半島・大陸の影が濃くなるのは当たり前である

「神道の考察」 日本の成り立ちの鍵

古の文化の代表は宗教であろう

ことに日本は神道と特徴とするが、その神は出自が様々。

アミニズムに根ざす自然神が多いといわれるが、実際は他宗教や外来の神が多い

明治まで皇室以下積極的に取り入れた仏教と混交状態にあったため、仏教の神格とダブルのは分かるが、それだけでもない

イザナギ・イザナミが最初の神で、日本列島と諸神を生んで直系の天照大神が最高神であり太陽神で、そのまた直系が高千穂に天孫降臨した邇邇芸命(ににぎのみこと)である。

その子、火遠理命(ホオリノミコト=山幸彦)の孫が神武天皇であり、現人神というのが一般的な解釈

ところがよくよく見ると、国常大神という最初の神がいる..........この神が近く復活するという趣旨の神道系新興宗教も有名だが....

宗教や神話は、文化の流入のみならず、人の交流・流入をあらわし、勢力争いや過去の戦争の象徴であったりする

近ごろ再び話題になりつつある、日本ユダヤ同祖説やシュメール起源説を解く鍵になるかも知れず、検証してみる

1.神社・祭神の情報

●第六天神(自在天)......(第六天魔王波旬・魔王天)シヴァ神

富士樹海の魔王天神社(第六天神系) 戦前には弾避けとして人気を集めた

元々、江戸の天神様として徳川時代に親しまれた第六天神(自在天)を祀る神社であり、関東以北に多い

明治の神仏分離の際、多くの第六天神社がその社名から神代七代の第6代の面足命・惶根命に変更したといういわくの有る神社である

大宰府の菅原道真も天神様として親しまれるが、別である

この神は実はインド渡来で、梵名マヘーシュヴァラ。摩醯首羅天(まけいしゅら)・大自在天とも呼ばれるヒンドゥー教のシヴァ神。

この系統の神社で、3柱....例えば三柱鳥居などを見つけても、キリスト教由来の三位一体説と勘違いしてはいけない

ヒンズー(バラモン教)由来の、三位一体説の可能性があるから

ヴェーダ神話ではルドラといい、暴風雷電を司る破壊神だった。

自在天ははじめヴィシュヌ神とともに梵天の下位におかれていたが、いつしか最高神となった。その後、三神一体説が説かれるが、そこでも自在天は最高神となり、色究竟天に住むといわれる。

仏教では悪魔とされる第六天(欲望の世界)の大魔王波旬(はじゅん)である。

釈迦が悟りを開く寸前の修行中に、魔界に篭絡しようと誘惑しにきた悪魔としている。

またその化身は自在天と呼ばれる、元々ヒンズー教の神仏教の神格で、身長を自由に変えられることから自在天といい、人が通れないほど小さな鳥居を作って祀ったりする。

財宝神でもあり、下町などで人気がある神である

また、天狗がその変化とされ、関東に天狗が多く祀られる理由でもある

現代の中国においても、第六天魔王の呼称は浸透していて、煩悩の悪魔・誘惑の意味でしばしば使用される

歴史上では、歴代足利将軍や織田信長が信奉したとされる神で太平記や謡曲などでも登場する。

第六天魔王説話は、平安末期頃作られたという『中臣祓訓解』から始まるとされている

ここでは、天照大神は、国を治める証文を魔王から請い受けたとされている。

『高野物語』(十三世紀中頃成立)では、「大日が魔王の子となり、わが国を受継ぎ、子孫を国王とした。」という話になる。

また、『通海参詣記』(十三世紀末頃)には、「イザナギ・イザナミの二尊がこの国を創ろうとして、第六天魔王に国を譲り受けたとき、仏法を忌むと申し出た。』とされる。

第六天魔王が元々の日本の神であり、国譲りと仏法忌避の誓約が、この説話の重要な要素である

これらは室町期に作られた『神道集』や『太平記』や幸若舞『百合若大臣』などに語り継がれて、広く流布した。

織田信長など朝廷から政権を奪う実力者は、第六天神との約束を破り、朝廷が仏法に染まる為に、第六天神を信奉する自分達が、政治権力を掌握するは理にかなうとするものであり、朝廷に反発する東国武士に特に人気が高い神であった

織田信長が仏教の総本山である比叡山を焼き討ちにしたところ、熱心な仏教徒である武田信玄が抗議の書状を信長に送った。

信長は反論の返信を送り、第六天魔王信長と署名したことは有名。

パンチの効いたブラックジョークともされている。

豊臣秀吉は、信長の力の源泉が第六天魔王にあるとし、信長の痕跡を嫌い、西日本にある第六天社を尽く廃社にした。

しかし家康の勢力圏である東国には及ばなかった。その為、西日本にはなく、関東を中心に東日本に多い

形を変えた、国津神から天津神への国譲り神話を土台するものであろう。

権力の交代、民族の交代を感じさせる

現在も復活して伝えられる「石見神楽」の”八幡”には、「天竺から飛びきたる第六天の魔王」を退治したのは”宇佐八幡神”とする。

また、謡曲「第六天」では、煩悩の悪魔とされ、解脱上人が祈るとスサオオノ尊が天空から現れて、打ち負かされた第六天が通力を失い、虚空に消える。

能「第六天」も情景の違いがあるだけで、結末は同じものである。

●荼枳尼天(だきにてん)....魔人ダキーニ

日本では夜叉族系の神とされるが、元々はインドのダキーニという魔神

徳川家康が己の野望、天下統一を果たすために、その力を借りた神、それが荼枳尼天である

徳川家康は、天下統一の恩に報いるため、江戸の各所に荼枳尼天をまつった。

しかし、荼枳尼天はあまりにもその魔力が凄いため、稲荷神社としてまつったとされる。

かの有名な豊川稲荷神社の祭神は荼枳尼天である。

また、荼枳尼天は、密教や修験道の世界に存在する神である。

荼枳尼天は霊狐に乗り、霊狐を神の使いとしている。

稲荷は、恵比須の化身であり、恵比須・稲荷の化身・神使は狐である。

恵比須は戎であり、イザナミ・イザナギの最初の子で、足腰が立たぬため、船で海に流され、西宮に漂着して育った子である

(が、元々腐肉を食らうジャッカルではないかという説もある)

荼枳尼天は、かつて死者の心臓を食らう夜叉として恐れられていた神だが、大日如来によって調伏され、その霊力に心服し、善神となった。

だが大日如来が化身した大黒天によって調伏され、死者の心臓であれば食べることを許可されたという説話もある。

自由自在の通力を有し、六月前に人の死を知り、その人の心臓をとってこれを食らったという

秦氏系の稲荷神社とは別系統とされるが、同じ志向のものが時代によって形を変えたと思われる

秦氏系の稲荷神社は恐らくキリストを祀ったものと思われるが、時代考証上、別系統と区分けする必要があると思う

●金比羅大権現.........宮毘羅 ( ぐびら ) 大将・クンピーラ

●黒竜王(八大竜王)......九頭竜

●八幡神......神武天皇・応神天皇、(スサノオミコト&八岐大蛇)

●豊受大神......国常大神

●恵比寿......戎(イザナギ・イザナミの最初の子)

●牛頭天王(バール神)=スサノオミコト=新羅

▼伊勢神宮 外宮 ⇒ 豊受大神=国常大神 ヤーヴェ?

▼伊勢神宮 内宮 ⇒ 天照大神=ミトラ神 キリスト?

●2つの三輪神社(三輪山).....伊勢神宮の元宮

ペルシャ・バクトリアのキリスト教? or 渡来系海神(蛇神)族の痕跡?

▼鹿(獣)を生贄に

鹿・蛙・兎を生贄にする諏訪大社

元宮は阿波の多祁御奈刀弥神社か?(忌部氏系)

忌柱(いみばしら)=十字架

鹿や猪を天敵として狩猟する奥三河地方

徐福由来の生贄神社、兎足神社(東三河) 平安時代=若い女、中世=猪・兎、江戸以降=すずめ を生贄に.... |

(作成中)

古社と社紋、ミトラ・バール信仰の考察

シュメールは人類最古の(高度)文明といわれる。(BC3500~B.C2000頃)

シュメール神話の太陽神アンは、16弁菊花紋を象徴とし、天皇家と同じである

アンの子、エン・リルは、牛の角を持つ世界を統べる神であり、太陽神にして大気神であった

大気神とは風の神であり、力の象徴にして、軍神である

エンリルが元となってミトラ多神教のミトラ神(牛の角を持つ)が生まれ、オリエント中に広まり、やがて世界中に伝播する

ミトラ神を主神とするミトラ多神教は、B.C.1550頃ミタンニ王国(メディア帝国)で成立し、やがてペルシア帝国の守り神、ミスラ(アスラ)となる。

ミトラとその兄弟インドラ、ヴァルナなどはアフラ(アスラ)と呼ばれる神族。

ミトラ≒アフラマズダはインドの悪神アスラ(アシュラ・阿修羅)になり、インドラが転化して帝釈天に、(インドラの性格を元にシヴァ神を創造)、ヴァルナ神は天空神にして司法神となる。

インドにおいて、仏陀〔釈迦)はヴァルナの生まれ変わりとされ、寺院には多数その意味の絵画・壁画がある

仏教は、ヒンズー教の内数とされ、いわば一宗派、ヒンズー系新興宗教の扱いである

その為、戦後の独立時、国の宗教をヒンズーと定めた時、仏教徒は、追われる事がなかった。

因みに仏教において○○天とされる神格は、多くが仏教以外から取り入れられた神である。

その為、仏陀の化身・分身、修行段階の神格としない

仏教において、最強武神毘沙門天を従える帝釈天軍は阿修羅軍を打ち負かし続けるが、阿修羅は、負けても負けても、あくなき闘争心で向かってくる。

嫌気がさした帝釈天は、阿修羅を天界から地に落とすが、仏陀(釈迦)によって教化され阿修羅は悟る

また、ミトラは、マイトレーヤに転化し、弥勒菩薩になった。

ミトラの光と英知は、アスラマズダとして神格化され、ゾロアスター教の主神となる

又、牛の頭を持つバール神に転化し、ヘブライ民族やオリエント各国で信仰され、各国で独自の変化も遂げた

例えば、古バビロニア王国では、マルドゥク神に変化し、16弁菊花紋を引き継ぐ

オリエントに起こった各帝国では、シュメールの文明が絶大な影響力を持っており、ミトラ神(バール神)由来の16弁菊花紋を持つ王家が幾つも存在する

ユダヤのダビデ王もそれであり、シュメールと連携していたアッカドのナラム・シン王の紋も16弁菊花紋である

この地域では、16弁菊花紋自体が神紋で重視されていたのである。エジプト、イスラム、インドでにもその影響は及び16弁菊花紋が見られる。

新バビロニア王国のネブカドネザル2世(B.C.6世紀)が建てた

また16弁菊花紋は、六角の亀甲紋をそのバリエーションとし、六芒星(六角星・ヘキサグラム)が生まれ、ユダヤで信奉されたバール神の神紋は、16弁菊花紋と六芒星である。

その為、ダビデの星として六芒星は知られ、ユダヤのシンボルマークである

日本の国章といえば天皇家の16弁菊花紋だが、実は、「五七の桐」という準国章があり菊紋に次ぐ格式。

元々は天皇家で使用された紋章(嵯峨天皇の頃から衣服に使用された)であるが、足利将軍家が使用し、豊臣氏も変種(太閤桐)を使用した為か、天皇家の重臣の紋として定着

明治時代には天皇が任命した官吏の衣服や勲章に使われる用になった。その為、首相が公式に使用し、法務省と皇宮警察本部は、「五三の桐」を使用する

この、「五七の桐」もユダヤ関連で色々言われるのだが.......

イスラエルの国旗は、ダビデの星を採用し、国章はユダヤ教シンボルでもあり、光の信仰に基づく、七枝の燭台=メノラーを採用した

メノラーも光の信仰もまた、ミトラ神(アスラ・アフラマズダー)・バール神の、太陽神・光の神の性格を元にした光の信仰に由来するものであった。

キリスト教でもメノラーや蝋燭の光は特別な意味をもつ。

日本においては、ゾロアスター教を通じて、灯篭や護摩となり定着した。

マイトレーヤたるミトラの神格はキリスト教に影響を与え、ミトラ神格に良く似たキリストという神格を造り出すが、この件はユダヤ・キリスト教徒のタブーとなる。

ローマ帝国において、ミトラ多神教とキリスト教が勢力争いを行うが、キリスト教側が、ミトラを邪神・悪魔として攻撃し始め、ミトラ多神教は衰退していく

またユダヤ教は、バール神信仰と結びついていた時期もあるが、バール(および金の子牛崇拝)をエホバ(ヤーヴェ)に、そむくものとして激しく攻撃する

モーセは、ヘブライ人が拝んでいた金の子牛像を破壊する。

しかし欧米の絵画では、モーセが天啓を受けたとき、バール神に因む角が生えた姿を描写することが多い

ヘブライ人のバール信仰は、根深く、ダビデ王は信奉しバールの神文である、16弁菊花紋と六芒星を盛んに使った。ソロモン王の玉座には子牛像があった。

しかし、偶像崇拝(子牛像・バール神)が元で、北イスラエル王国の民は、神(ヤーベ)の教えに背き、怒りに触れて散らされたとする。これが失われた十氏族である

カバラ秘数思想に基づくユダヤ教の密義は、六芒星(ヘキサグラム)から五芒星(ペンタグラム)を生み、

前者をエネルギーのシンボル、後者を魔よけのシンボルとし、やがて魔術のシンボルとなった

一方で、五芒星を最初に使ったのは、シュメールであるとされウブと呼んでいた(BC3000)

| 古代ペルシャ湾ににて行われた漁法には、鉢巻きやヘラにセーマン(五芒星:護身の意)とドーマン(縦4本横3本の格子マーク:海の女神の意)という文様を付ける習慣があったともされている。 |

この密儀は日本にも伝わり、安倍清明で知られる呪術「陰陽道」となる。

陰陽道や中国では木、火、土、金、水を5つの基本要素として五芒星であらわす。

五芒星は清明桔梗紋と呼ばれたりし、家紋で使われる場合は、陰陽道が起源である

因みに、旧日本陸軍は、護身・弾除けとして五芒星を採用し軍服に刺繍した。

五稜郭や米国国防総省=ペンタゴンと同じ思想である

また六芒星もシュメールのレリーフに見られ、シリウスが起源である

安倍清明を祀る 清明神社

邪神扱いされた、ミトラ・バール神は、牛が山羊(羊)に転化した姿に歪められていく。

六芒星は、魔術の怪しいイメージもあり、邪神教のイメージも植えつけられ、悪魔には五芒星を上下逆にしたシンボルが当てはめられた。悪魔=バアル神である

しかし、日本ではミトラ神が、弥勒菩薩として伝播し、バール神は仏教の守護神牛頭天王として伝播する。

牛頭天王は神仏混交によって武神スサノオミコトと同一とされる。

(ミトラの太陽神・救世主の性格が天照大神になったのではないかと言う説もあり、この場合、天照大神≒須佐男命は、表裏一体説になる)

また、神道は偶像を持たない。その点が、ユダヤ教の信仰と似ているという指摘もある

そう言えば........聖書にこういう文があった

エズラ第四書』第13章

「彼らは異教徒の群れから離れ、人類がいまだかって住んだことのない土地へ行き、

自国では守ることの出来なかった規則をせめて守るようにとの計画を、

お互いに持ち合って、さらに遠い国へ進んだ」

日本が、人類の住んだことが無い土地ではないだろうが、オリエントや欧州から見れば、それに近い感覚の島だろう

更に東に向かった=日本に向かったと取るならば「人類がいまだかって住んだことのない土地」とは、ヒマラヤ山脈orゴビ砂漠ではないか?

ヒマラヤ山脈のウエサク祭りが、京都の鞍馬寺で正にウエサク祭りとして盛大に挙行されている。

義経が武芸を習った天狗は、ユダヤの山岳修行僧に酷似するといわれ、鞍馬山は六芒星(ヘキサグラム)が幾つも刻まれる。

隣の貴船神社との間に咲く草花は「キブネダイオウ」といい、日本で唯一自生する

この草花、実はヒマラヤにしかない草花で、日本に元々ある種の植物で無い

またゴビ砂漠は、失われた十氏族が痕跡を残した地として、イスラエルの高官であるシャハン博士が指摘した場所である

失われた十氏族は、偶像崇拝が元で、神の怒りを買い散らされた。

ゆえに、北イスラエル王国では、守れなかった、偶像崇拝の禁であろう

だが神は十氏族を捨ててはいない。

エゼキエル書37章19節

「見よ、わたしはエフライムの手に あるヨセフと、その友であるイスラエルの部族の木を取り、

これをユダの木に合わせて、一つの木となす。これらはわたしの手で一つとなる。」

失われた十氏族とユダをまた一つに戻すと予言している。

現在「イスラエル共和国」を名乗っているのは、南ユダ王国のユダたち。

失われた氏族の帰還を願って、失われた氏族=イスラエルを名乗る

エフライムは、十氏族の一つであるヨセフの子でマナセと兄弟である

アミシャブによると、チベット近辺には、シンルン族(メナシュ(=マナセ)族)、カレン族、チャンミン族がマナセであるとされている

特にチャンミン族(羌岷族/羌族)は中国にいて、ツングース系民族であり現在約30万人。

古の日本語に極めて近い言語といわれている

中国の歴史書にはかなり古くから登場するが、ずっと虐げられてきた民族だという

人扱いされなかったとも言われる。ユダヤチック

(漢人に捕らえられて人身御供/生贄にされたという.....)

チベットの諸族に混じって生活しているが、何故か彼らだけはシャーマニズム

羌(Qiāng)族は、「漢書」「魏略」に登場する民族で、「後漢書-西羌伝」で詳細に書かれている

紀元前5世紀には現在の羌族が構成され、白狼をトーテムとしたことから、犬戎(西戎)が祖ではないかという説もある

現在の羌族は太公望を出した南羌族とは別とされる。

匈奴に服属していたが、匈奴が漢に追い払われると、漢に服属したとしている

が、度々反乱を起こして漢に討伐されている

3世紀の三国時代には魏と蜀の国境地帯にいて、日和見で魏や蜀に付いて戦ったという

国家としては後秦・西夏を築いたが以後は振るわない

(夏王朝・秦王朝を建てた説もある)

チベット・ビルマ語族の祖とされ多数の部族に分かれるが、一部の部族が大月氏の分派と混血し小月氏と呼ばれている。匈奴に追われた月氏の一部が羌族を頼ってきたとされている為、元々近親関係にある部族だとも言われる

月氏は、日本書紀の「弓月君」に率いられた大型渡来人集団と同一とされ、秦氏と見られる集団である

月氏もアミシャブが、失われた10氏族の可能性が高いとしている。

発音が微妙で、日本語表記にする場合、チャン・キョウ・カン(あるいはチャンミン)と表記される

これら民族は縄文人と同じ、遺伝子にYAP因子を持つ、D系統である。

ユダヤなどはE系統で、近いが別種。

10氏族もE系統とされているが、エフライムとマナセだけは、D系統なのである

かなり匂うのは事実............

更に聖書は記述する

イザヤ書 第41章1節

島々よ。私の前で静まれ。諸国の民よ。新しい力を得よ。島々は見て恐れた。

地の果ては震えながら近づいてきた。私はあなたを地の果てから連れ出し、

地のはるかなる所からあなたを呼び出していった。私が北から人を起こすと、

彼は来て日の出るところから私の名を呼ぶ。

イザヤ書 第42章10節

主にむかって新しい歌をうたえ。その栄誉を地の果てから。海に下る者、その海

を渡る全ての者、島々とそこに住むものよ。主に栄光を帰し島々にその栄誉を告げさせよ。

これは、もう言葉が出ない...........

尚、日本人の多くの方はキリスト教徒などではないし、聖書をお持ちでないだろうから

聖書の記述を確認したい方は、以下のHPを利用されるのも良いでしょう。

聖書全文の、日本語訳が、検索・確認できます。

財団法人 日本聖書協会

「聖書本文検索」

http://www.bible.or.jp/vers_search/vers_search.cgi

古社の分布と社紋は、民族や文化の流入、そのルーツ判定の材料になるかも知れ無いため、古社の社紋や特徴を調べてみる

日本の古社と社紋・神紋

日本の神社には、古来よりの政祭一致の地方の支配者とみられる一族が、代々神社を守りしている場合がある

その為、古社の検証は意味がある

しかし、神道では祭神の追加・入れ替えが、古来より時折行われている。社名の変更も良くある

特に、明治以降、神仏混交状態を分離する為、急遽、祭神を他社から招請して祀っているケースが目立つ

社紋の変更は余り無いようだが、念のため変更がなかったかも調べてみる

唐花菱ともいい、中国伝来の紋であるらしい。

飛鳥・奈良時代から、使われた由緒正しい紋であるとの事。

武家は丸みを取った菱を使うことが多く、天皇家から別れでた清和源氏の末裔で戦国武将

武田氏の菱紋は特に有名

宇多源氏の末裔 佐々木氏の結い目紋、更に分家の尼子氏・京極氏の四つ目紋が有名

天皇家から別れでた源氏の流れを汲む佐々木氏は、日露戦争の将乃木希典、赤穂浪士

堀部安兵衛、幕末の高杉晋作などを子孫に持つことで知られる

出雲(島根)にある、国内唯一、スサノオミコトの本身を祀る神社を称する古社。

バール神由来か?亀甲である

出 雲 大 社

(二重亀甲剣花角紋)

大国主神が天津神に国譲りを行う際、天孫が住むのと同じくらい大きな宮を建ててほしいと求め、造営されたという伝承

平安時代の延喜式神名帳には「出雲国出雲郡 杵築大社」と記載され、明治4年(1871年)に出雲大社と改称した。

出雲国造家の称号と出雲大社の祭祀職務は、一子相伝とされたが、千家氏(せんげし)と北島氏(きたじまし)の二氏に分かれ、それぞれが出雲国造を名乗るようになった。

南北朝時代~幕末まで出雲大社の祭祀職務を平等に分担していた。

戦前は両家とも男爵であった。明治には80代千家尊福が、司法大臣・東京府知事等を歴任。

現在、出雲大社の宮司は千家氏が担って、熊野大社と併せて祭祀に専念している。

出雲氏の祖は天神天穂日命であるため、出雲氏と出雲族は異なるものと考えられている

奈良・平安時代の出雲国造は、その代替わりごとに朝廷に参向して『出雲国造神賀詞』を奏上する儀礼を行っていた。

他にそういう氏族は、日本に無い。

朝廷に近しい氏族で、独自の強大な勢力・所領を持っていたが、臣下の礼を取っていたと思われる。

第83代国造千家尊祀は、国造を継いだ翌年の昭和23年(1948年)6月、宮中に参内して出雲玉造産の御統玉三種一連を献上し、古代以来の神賀詞奏上を行った。

出雲大社の本殿は、皇族天皇といえども、立ち入れない唯一の場所

六角形の亀甲で花菱(伊勢神宮)を囲むところが意味深。

出雲......山陰・山陽は、この紋が多い

三つ足鳥居は、ネストリウス派キリスト教徒の関連が言われるが、この場合は微妙

単に、海の中に立つための補強にも見えるし...3つ足というよりも6つ足だから

神獣の鹿がいる事で知られるが、鹿をトーテムとするツングース系扶余族との関連が伺われる

厳島神社のある宮島は、古代より島そのものが神として信仰の対象とされてきたとされている

伊勢神宮は、現在の伊勢市に移るまで、伊勢神宮と称された神社が幾つかある

それを元伊勢という。

元は右の石版があり、裏神文だという六芒星が刻まれていたが、騒ぎになりすぎたせいか、現在は巴紋に変えられている

祭神は豊受大神(亦名天御中主神・国常立尊)で伊勢神宮外宮と同じで、この神は最も古い最初の神である

豊受大神はここから伊勢に移ったとかかれている

ユダヤの三種の神器、マナの壷があると噂される神社で同じく元伊勢である籠神社の元宮

近隣の浅い海から最近、海底遺跡(祭壇や階段らしきもの)が見つかっている

亀甲紋の中に、一、大など文字が入るのが出雲系神社の特徴

最古の家系海部氏と関わる日下部氏が社家だが祭神とは関係ないと見られている

元伊勢 籠(この)神社

絵馬に六芒星が見える

代々宮司を務める海部(あまべ)氏は、日本最古の家系で天皇家より古いといわれている

海部氏の家系図は、国宝である

日本書紀が編纂されるまでは、日本の神はひとつだったという伝承が残る

出雲大社の摂社として造られたとされる

現在、出雲大社の宮司は千家氏が、熊野大社と併せて祭祀を担っている。

伊勢神宮と並ぶ、日本最古の神宮。創建2000年と言われる

まぁどう見ても大和朝廷の色合いが濃い

神宮皇后摂政前紀に百済より献上された七枝刀がある

ガドの紋の変形だという方が多いが、う~んといったところ

古社ではあるが、祭神は漁師(一般人)で、旧社格も低く郷社

土地の権力者と結びついた形跡もなく、朝廷からもほぼ無視されていて、民衆の神社としての存在

これでは、特別な民族縁の社としての存在感が感じられない

朝廷に逆らった勢力の社ならば、潰されているかor鎮魂の為にある程度敬意をもたれるかだが、どちらでもない社風。

特別な神職家も無い様子

日本神話の海幸・山幸の話が、聖書起源であるという説が頭に無いことは無いのだが、その海幸関連とはちょっと考えにくい

ガドの紋章というのは、うがち過ぎの感...........

伏見稲荷大社

言わずと知れた、秦氏から別れでた伏見稲荷家が神官を務める古社である

全国に分祀社約三万五千といわれ、分祀社の多いこと神社のうち第一番とされる。

稲荷神社創建の縁起は、泰公伊呂具が、餅を的として矢を射たところ、餅が白鳥になって飛びかけ、三が峰の山上に止り、そこに稲が生じた。

和銅四年、伊呂具がそこへ神社を建て、伊奈利社と名付けた。

イナリはイネナリ(稲生)が転じのちに稲荷の漢字をあてたものである。

伊呂具がはじめ祭ったのは山上の社殿で、泰氏の祖神であったろうが、稲荷の語から穀物の神である倉稲魂神が主祭神となり、山上の祭神を猿田彦命とした

猿田彦命は道開きの神で、神像を描くときは赤顔の天狗とする。

天狗≒ユダヤ人の公式(?)が、成り立つ場合もあるとかいうが.....

稲荷神社が、これほど沢山ある理由は、分祀申請で飛脚が介在して手軽に受け付け・建立できた事も大きいが、当初は、空海と提携して寺の中や周辺にセットで稲荷社が設けられた事が大きい。

何故空海?と奇妙に思うが、ふとネストリウス派キリスト教の件が頭に浮かぶ。

秦氏は、ネストリスウス派キリスト教であったと言われる。

京都太秦(うずまさ)の蚕ノ社が、奇妙な三柱鳥居である理由は、キリスト教の三位一体説とされる

ネストリスウス派キリスト教は、原始キリスト教でユダヤ教に近い宗教。

しかし、マリアを聖母と認めなかった為、431年エフェソス公会議で異端と断じられ、排斥されて、ササン朝ペルシャに逃れる。

その後中国にも伝わり、唐代には、マニ教、ゾロアスター教などと共に「三夷教」とされ大流行し、景教(大秦景教)と呼ばれており、大秦寺という教会を中心に中国皇帝の勅命で各地に教会が建てられたほどであった

空海は遣唐使として、唐に渡ったが、景教の洗礼を受けたとも言われる

空海の開いた真言密教の総本山(高野山)には、唐の「大秦景教流行中国碑」の模造碑が置かれている。

高野山には空海の持ち帰ったマタイの福音書が保管されており、法要の際の十字を切る仕草は、景教の儀式を導入したものだといわれている。

空海は景教の経典を密教と称して持ち帰り、後に親鸞が全文通読したといい、写本の一部が西本願寺に残っている。「世尊布施論」。世尊とは、キリストの事で、真宗とは唐代に景教を指した言葉

親鸞の興した浄土真宗はキリスト教的だと昔から言われ、親鸞自身は肉食妻帯という仏門の徒としては常識外の人物とされる

秦氏と空海はネストリウス派キリスト教でつながる。

稲荷神社とのタイアップはこの可能性が濃いと思う

しかしこのことは、重要な問題をはらんでいる。

秦氏関連・空海関連・真言密教関連の事案は、日本・ユダヤ同祖の証拠から外さねばならない

少なくとも、別枠で考えねばならない

ネストリスウス派キリスト教=景教が持ち込まれた事案の関連物に過ぎないからである

(秦氏が最初に渡来した十氏族?という説に疑念があるから)

論理的でなくて申し訳ないが......

直感的に、稲荷社≒キリスト、空海縁の仏閣≒エホバ(ヤーヴェ)と感じるからである

故にタイアップが成立するのではないか?......と

これらの考察として

1)秦氏は宗教活動の中核を担う聖職者一族ではない。技術者集団

いわば民として景教に接する側で、ありながら、稲荷社を建立し広めていることから、信仰主体がキリストと考えられる

キリストの存在理由は、神が人界に降りて人に接する時、キリストとなるからである

よって人の世に、建てられる神の家=教会はキリストを主祀し十字を掲げ、人に神の教えを伝える

数多く建てられた稲荷社の性格は、正に教会の性格を帯びるからである

INRI⇒INARI(いなり)説も気になるところ.

2)また、十氏族の離散時期は紀元前722年。弓月君が日本に来るのは実に1100年後である

月氏はBC3世紀~、分裂して大月氏BC2世紀~キルギス付近で仏教国化し、5世紀に滅亡

大月氏が中国に仏教の一宗派を伝えているほど

小月氏は中国内陸部、チベット北方、青海付近のシャマニズム民族で現在に至る

景教の秦氏と月氏、同一のように言われるが、なかなか、接点が見出しにくい

一方で、秦氏より早く、ペルシア系パルティア(安息国)の亡民は、滅亡するやすぐに日本に姿を現している様子。

ユダヤの十氏族の本隊が天皇と率いられる集団とするならば、パルティアの亡民の2度の来朝、弓月君と大集団の来朝は、いずれも朝廷に歓待されている

つまり、後からきた集団である。

密教は、空海以前から存在し、役小角という存在もいて、全国で開山を行っている

ゆえに、別枠でこの集団(秦氏と空海系)の影響は捉えるべきではないのだろうか?

また、十氏族とほぼ同時に姿を消したヒッタイトの動向が気になるところ

スキタイ族がどうも、ヒッタイトと重なる。またスキタイと扶余族が繋がる可能性がある

鹿のトーテムである扶余族が日本で鹿を神獣とする神社系勢力となった可能性が高い

そして、気になるのは国生みの順番

淡路島、四国、隠岐、九州、壱岐、対馬、本州

海路で日本に到着し淡路から順に攻略(侵略)していったとすれば、実に筋が通る点である

攻略しにくい畿内を最後に、東征して行ったさまにも符合する

最初の子、戎は、足腰が立たず、子どもとしては、失敗作=侵攻失敗、または意見が合わず分裂とも取れる。

漂着先が西宮の伝承。

そういえば、アミシャブが淡路のホテルの庭先でマナの壷を発見したって怪情報もあったが.....

地元で見つかった遺物を置いてあったそうで

「日ユ同祖論」と「日本人シュメール起源説」

ユダヤは世界最古と自称するが、ヘブライはB.C.1700頃から出現

エジプトに移動し奴隷化する

B.C.1300ごろ出エジプト、カナンに定住。、

12部族の統一イスラエル王国成立。BC.1000頃

ユダヤが北イスラエル王国とユダ王国に分裂。B.C.922

北イスラエル王国滅亡。アッシアリア帝国の捕囚。 B.C.722 ⇒ この時から10氏族が行方不明

ミタンニ王国成立はB.C.1550頃

シュメールは更に古く都市文明期のウルク期でBC3500~3100

農耕が始まったウバイド期(ウバイド人)でB.C.8000ごろである

エジプトの古代王朝でB.C.3500頃、鉄器生産がB.C.3800頃

インダス文明が、B.C.2800頃から

黄河文明が、B.C.7000~5000頃開始とされている

長江文明で、B.C.14000年~1000年頃までが文明期とされる(最近、見直しがあり中国側が、2万年前が文明の開始としている)

ところが、青森県の大平山元遺跡で発見された縄文土器は、なんと1万6500年前のB.C.14500で世界最古の土器(ただし縄目が無い)

長崎県北松浦郡吉井町から福井洞穴より12000前の土器、長崎県佐世保市の竜泉寺洞穴より13000前の土器が発見されていてこれらも世界最古級。

縄文文様がつき始めたのは、およそ1万2000年前~1万年前からである。

日本と対岸の中国大陸の文明などは、世界でも飛びぬけて古いのである

縄文人は、遺伝子研究から、1万2000年前にバイカル湖畔から移動してきた民族とされている

現在、日本以外では、ほぼ絶滅しており、バイカル湖畔に少数、そして南米インカに僅かに残っているだけである

縄文人の特徴とするYAP遺伝子は、アイヌに88%みられ、沖縄(琉球人)も高い。

彼らが縄文人の子孫で非常に濃厚な民族である。しかし九州や四国の山地でも50%見られる他、本州などでは20~25%程度見られる

このことから、縄文人は弥生人(2000年前中国南部から渡来)に追われたが、共存していることが伺われる

丁度、大和王朝による熊襲討伐、蝦夷の討伐(東征)、琉球王朝の独自性維持などがそれに当るだろう

しかし、弥生人もまた、大陸では殆ど残って居ない民族であり、縄文人・弥生人ともそれほど戦闘的な民族ではなく、滅ぼされたことが伺われる

どちらも島国と言う立地を生かして守られ、日本で共存することから、「和」の精神が生まれたといわれている

また、YAP遺伝子は、チベット人にも見られる。その為縄文人とチベット人の関わりが注目されている

しかし、中東地域の遺伝子と日本人の共通性は今のところ発見されておらず、近しい亜種の関係とされるが、明らかに別である

ユダヤ人と日本人の遺伝子の共通性は今のところ発見されていない

さて、世界最古を自称し、世界で最も信奉される聖書と結びつけることでその地位を確立した観があるユダヤ人(ヘブライ人)の歴史は、意外に古くない

カナンに定住が確認されるのは、BC1400年ごろからで、モーセに率いられる出エジプトは、B.C.1300年の事である

シュメール文明の驚異

最古の文明とも言われるシュメールは、農耕が始まったウバイド期でB.C.8000ごろである

都市文明期のウルク期でBC3500~3100だが、B.C.2000年には消えてしまう

シュメール文明の最大の謎は、歴史上稀に見る退化していった文明であると言うこと。

古いものほど高度であり、下水道設備や現代並みの共和制システムを持っていたとも言われる

19世紀末のギルガメシュ叙事詩の第11書板の洪水伝説の解読は世界の興味を誘った。

聖書のノアの洪水の原型であったからだ。

シュメールの都市国家は、中心に神殿があり、取り巻くようにして市民の生活の場があった。

周囲に城壁が巡らされ、そこから川まで道路が付けられ、川岸には船着場が設けられ、船が交通手段とされていた。

神殿が政治、経済のセンターで、王と神官が商業、農業従事の市民を支配していた。

シュメール人には、古代人という概念は通用しない。

数学においては円周率や、ピタゴラスの定理が知られ、神官や学者は代数の問題や方程式を使いこなし、195兆9552億という桁外れな数を生む級数を扱っていたという。

天文知識においては、1年の暦は現代の精密時計を以てする正確な一年の長さと3分しか違わず、月の回転周期に至ってはわずか0・4秒の違いだった。

また、有名なものに、モーリス・シャトランが解読した「ニネヴェ常数」があるが、これは22億6800万日(約600万年)を1周期とする天体の運動を示したもので、知識の出自が人類出現の域を超えている。

シュメール人は潅漑農業、銅、すず、銀、金などの精練、ろくろでの陶器作り、車両での運搬を手懸け、武器においても、銅の短剣、エレクトロン合金製の斧、槍、弓矢はじめ、船や車による重装備の軍隊があった。

金メッキ製品も出土し、そして電気のまぎれもない利用を示すかのように、近年、バグダッド郊外でオーパーツともいえる陶器電池の実物が見付かっている。

医術についても、彼らは動物、植物、鉱物から薬を作り、その成分を化学的に抽出さえし、手術も行なわれ、外科用のハサミやメスも使われていた。

外科手術痕がある人骨が見つかったことでも知られている

そこには古代医術にありがちな呪術的要素がまったくない。

ギルガメシュ叙事詩によれば、長老達の家と都市の代表の集まりからなる二院制議会が存在したという。法に基づく裁判も行なわれたらしく、法律文書や数々の判例を記した粘土板が見付かった。

また学校もあり、教科書や生徒の宿題を筆記した粘土板ノートも多数発見された。

10進法、12進法、60進法を用い、1日を12時間×2の24時間とし、1時間を60分、1週間を7日間、角度を360度として1年(約360日)とラップさせたのはシュメールであった。

これらの現代の基準はシュメール文明の名残りである

このように高度すぎる文明が発展しなかったと言うことは、誰かに与えられた英知であることを示していて、自らが生み出した文明ではないと言われる根拠である

更に、シュメールには元になる前段階の文明が見当たらないのである

非常に謎が多い文明で、ヒッタイトはその一部だというものも居る

現実離れしていくが......シュメールのアンナヌキの神話は有名

「ニビルと言う星からやってきたアヌンナキと言う人々が人類を作り、そして、地球文明(シュメール)を興した」

遺伝子操作としか思えない記述もあり、サルから人が作られ、10月10日を超えても生まれなかったため、帝王切開で出産したとある

とまぁ、シュメールの文明・科学を詳しく述べ始めるとSFになってしまうので、このあたりで辞めておこう

シュメールとユダヤに関連する点を追記すれば、度量衡がある

旧約聖書でも、契約の箱の記述でキュビトという単位が出てくる。2キュビトでほぼ1mであり、実はシュメールが使った長さの単位である

また、ユダヤも使うシュメールの重さの単位でシュケル・ミナがあるが、1シュケル=8.36g、1ミナ=60シュケル≒1kgである

六芒星もシュメールの遺跡で「命の水」と呼ばれるものと一緒にレリーフされて見つかっている

その遺物は、シリウスから神が降りたことを伝えるもので、シリウスはA星とB星(伴星)があり公転周期は50年である。このことから、最も単純な文様三角形を上下に2つ重ねて六芒星とした説がある

ユダヤ(ヘブライ)がいかにシュメール色が強いか示す事例であり、ユダヤがシュメールの後継者といわれる由縁でもある。

シュメールの神話の伝播とシンボル

気を取り直して神話とシンボルの件に戻れば...........

シュメール神話の太陽神アンは、16弁菊花紋を象徴とし、天皇家と同じである

アンの子、エン・リルは、牛の角を持つ世界を統べる神であり、太陽神にして大気神であった

大気神とは風の神であり、力の象徴にして、軍神である

エンリルが元となってミトラ多神教のミトラ神(牛の角を持つ)が生まれ、世界中に伝播する

ミトラ神は救世主の性格も持ち、キリストやマイトレーヤ(⇒弥勒菩薩)概念の元となる

ミトラ神はミスラとしてペルシア帝国の守り神となる

ミトラ神の光と英知は神格化されアフラ=マズダ(ミトラはアフラー神群のため)となりゾロアスター教の主神

アフラ(ミトラ・アフラマズダ)は、アスラとしてインドの悪神にされる。これがアスラ=アシュラ=阿修羅

ミトラ神の兄弟インドラ神は、インド神話に取り込まれ、帝釈天となる。

阿修羅軍は帝釈天軍に負けても負けても戦いを挑み、天界を騒がすが、帝釈天より天界から落とされる

仏陀により教化されて阿修羅は悟り、仏教の守護神となる

ミトラ神はヘレニズムと習合し太陽神アポロン。(アスラマズダは、ゼウス)

ミトラ神の転化したバール神はユダヤで信奉され、ダビデ王が天のバール神に祈った言葉が「アーメン」

牛の頭を持つバール神の象徴である子牛像をユダヤの民は拝んでいたので、ヤーベに対する裏切りとしてモーセが怒り、子牛像を破壊した逸話は有名。像を粉々に粉砕して、罰として拝んでいた人々に飲ませたという

ソロモン王の玉座にも金の子牛像(鋳造の子牛)が置かれた。

この偶像信仰が元で神の怒りに触れ、散らされたのが、失われた十氏族である

(ヤーベの留守中に造られた金の子牛像)

(ヤーベの留守中に造られた金の子牛像)ミトラ多神教が成立した、ミタンニ王国は、当時エジプト、バビロン(シュメール・アッカドの地を支配)と並ぶ3大勢力

他の2国も、エン・リル神の影響を受けミトラ神(後のバール神、牛頭天王)系信仰の影響を受け、菊紋の遺跡を数多く残す。

ユダヤの菊紋が天皇家と一致し、同祖の傍証とされる場合もあるが、一般に天皇家の菊紋は、エル(アン)とエン・リル(ミトラ神・バール神)由来のバビロンの16弁菊花紋が元とされる。

オリエントに起こった各帝国では、シュメールの文明が絶大な影響力を持っており、ミトラ神(バール神)由来の16弁菊花紋を持つ王家が幾つも存在する

ユダヤのダビデ王もそれであり、シュメールと連携していたアッカドのナラム・シン王の紋も16弁菊花紋である

この地域では、16弁菊花紋自体が神紋で重視されていたのである。エジプト、イスラム、インドでにもその影響は及び16弁菊花紋が見られる。

また、六角の亀甲紋をそのバリエーションとし、六芒星(六角星・ヘキサグラム)が生まれ、ユダヤで信奉されたバール神の神紋は、16弁菊花紋と六芒星である。

その為、ダビデの星として六芒星は知られ、ユダヤのシンボルマークである

カバラ秘数思想に基づくユダヤ教の密義は、六芒星(ヘキサグラム)から五芒星(ペンタグラム)を生み、

前者をエネルギーのシンボル、後者を魔よけのシンボルとし、やがて魔術のシンボルとなった

この密儀は日本にも伝わり、安倍清明で知られる呪術「陰陽道」となる。

中世欧州では、城郭建築に魔よけの五芒星思想が取り入れられ、五角形の城塞が造られた

この思想が、後に、幕末に函館に造られた五稜郭、アメリカ国防総省ペンタゴンに取り入れられた

フセイン時代のイラク文部科学省は16弁菊花紋をシンボルとした

日本の天皇家の紋と同一であることを不思議に思った欧米のメディアが、フセインの会見で質問した。

フセインは「中東では古くから英知と豊穣のシンボルとして、16弁菊花紋は常識だ」と答えた

バール神は仏教に取り込まれ、牛頭天王をなり、朝鮮半島にも数多くの痕跡を残す

日本では神仏混交の時代、スサノオミコトと同一とされ、祇園社や牛頭天王社に祀られた

スサノオミコトを祀る神社は多くが16弁菊花紋を神紋としており、エンリル(ミトラ神・バール神)信仰との関連が強く伺われる

ユダヤの文明は、シュメールを継承した部分が多く見られ、シュメールの継承者とも言われる

ヘブライ人は、シュメールの支配民であったというものも居るが、その繋がりは、今も定かではない

ヘブライ語と日本語には類似性があるといい、同祖の証拠と言うが、古い日本語はシュメール語で解釈できる

日本語は世界唯一、ツラン語と同じグループに分類されるが、中央アジアから南下してきたツラン民族がシュメールの祖である

「日ユ同祖論」が古くからいわれるが、「日本人シュメール起源説」も言われるのである。

シュメール自体は、僅か150年前に発見されるまで誰も知らない民族だった

シュメールの発見は、イギリスの考古学者レイヤードがアッシリアのアッシュールバニパル王の図書館を発掘し、そこから約3万枚もの粘土板を手に入れたことに始まり、現在も膨大な粘土板を解読中である。

最初に唱えたのは江戸の元禄時代、日本にやってきたドイツ系のオランダ人歴史学者ケンペルである

大正年間になって、バビロニア語を学んだ原田敬吾がケンペル説を支持し、大正7年11月の「バビロン学会」で証拠を提示した。

その後、三島敦雄、中田重治らも唱えたが、その後の者は、最初の製鉄民族ヒッタイトを媒介として伝わった説を採る

オックスフォード大学の考古学の権威セイヌ博士の発表では、ヒッタイト(ヘテ)人はシュメールの一部で、ユダヤの旧約聖書の系図にも登場するが、北イスラエル王国の滅亡とともに行方不明になったが、ヒッタイトは、日本人であると唱えた。骨格も似ていて「髪は神武天皇時代の人を絵に見るように、弁髪を束ねていた」という

メソポタミアの歴史を追求していくと、日ユ同祖論者も、シュメール人やヒッタイト人の存在を無視できなくなってしまうようである

シュメール起源説を唱える人は増える一方

欧米考古学者、言語学者、オリエント史学者によって解読され始めたシュメール人の文字と言語は、次のようなことが明らかになっている。

【1】シュメールの楔形文字は、漢字の形成とほぼ同じ過程を経て成立した

【2】シュメール文字は現代日本語の漢字仮名まじりと同じ構造をもつ

【3】シュメール文字は子音のみならず母音をも記す(シュメール周辺のセム系言語の文字は、子音のみを表記する)

【4】シュメール語は膠着語である

※、日本語は膠着語に分類され、日本語の母音はシュメールと同じである

古代日本とシュメールの国名は同じである

| 古代日本 | 葦原之中津国(アシハラノナカツクニ) |

|---|---|

| シュメール | Ki-En-Gi-Ra(キ・エンギ 「葦原之中津国」の意味) |

近年、シュメールと古代日本をめぐる謎に関して、世界的なレベルで関心が高まっているといえる

たとえば、アメリカ・オリエント学会は、その学会誌の1988年第1号の巻頭に『ムル・ムルからスバルヘ』という論文を掲載している。シュメール学の権威であるS・N・クレーマーによれば、

「ついこの間まで、プレアデス星団を指すシュメール語ムル・ムルと、この星々を表す日本語スバルとの間に、何か歴史的な、あるいは文化的なつながりを想定するなど、だれにも夢想だにできないことだった。

それが優れたオリエント学者ロイ・ミラーが、権威あるアメリカ・オリエント学会の会長講演をもとに加筆し“スバルの跡をたどれば、本当にシュメールの昔にまで行き着く”ことを論証したのである」という内容の論文だった。

そして彼は「将来のオリエント学は、日本の文化と古代シュメール文化の間に、このほかの様々なつながりを発見するだろう。このような比較研究は、近年までは想像もされないことだったが!」と言っているのである。

そして、日本の考古学界は殆ど無視を決め込んでいるが海外で注目されているのが、ペトログラフと呼ばれる岩刻文字である

古代シュメール・バビロニア起源の楔形文字だといわれ、ユダヤの関連も噂される

アメリカ岩刻学会が主催する国際学会で1980年代に発表され注目を浴びている

地方自治体などでは、ペトログラフの看板を立てて喧伝していたりする

個人的に胡散臭いものが多いと思っているし、提唱者・支持者と激しいやり取りをしたことある

そもそも、こんな大発見かもしれない証拠の石に、特殊ペンキで着色とは何事か!発見者の科学者としての資質を疑う.......と噛み付いたのだが

この学会自体CIAやユダヤとの関連が噂されており、動きが怪しい

ちょっと眉唾だと思っているが、中には否定しようにも説明がつかないものもあり、微妙...

製鉄神スサノオミコト と 最初の製鉄民族ヒッタイト

トルコに起こった最初の製鉄民族ヒッタイトは、最強の武器「鉄」で後にオリエントを制した

シュメールの一派とも言われるが謎の民族。ユダヤの十氏族が消えたとき、ヒッタイトも消えた

シュメール時代にヒッタイトは存在し、シュメールの記述の中に出てくる

シュメールはアッカドを属民としたが、末期にはアッカド人の王朝がシュメールの末期王朝となった

シュメールとアッカドは同じシュメール文明として捉えられるが、シュメールは孤語言語の民族で、アッカド語を使う人々はアッカド人と呼ばれた

シュメールは、B.C.2006年異民族の侵入によって崩壊し姿を消してしまう

シュメールの属民であったアムル人がシュメール・アッカド文明を吸収してその地に起こったのが、バビロニア王国(バビロン第一王朝)である

かの有名なハムラビ法典(復讐法)を残したハムラビ王を生んだ王朝である

ハムラビ王は、マルドゥク神(バールの下属)をバール神とすり替え、バールの神格を持った太陽の闘神マルドゥクを至上とし16弁菊花紋を象徴とし自らに投影した。

(以後マルドゥク信仰で門等に多数の菊紋が描かれ、この菊紋が日本の天皇家の菊紋の源流と言うのが定説)

が、ヒッタイトは最強の武器鉄を使って、まだ青銅文化だったバビロニアを滅ぼし、エジプトに戦勝した。

ヒッタイトの製鉄法は秘密とされ、門外不出。ヒッタイトが滅んではじめて他の民族に広まった

ヘブライ人は、ヒッタイト(ヘテ)に懇願してカナンに定住する許可を得た。

聖書では特別な力を持つ民族として描かれ、ユダヤの系図にも登場することから混血したと思われる

ヒッタイトは、シュメール同様、未解明の謎の部分が多く、ヒッタイトとシュメールの関係が未だにハッキリしない

ヒッタイトはシュメールの一部という説もある。

シュメール人がヒッタイトを支配したという説もあり、シュメールの都スサから来た王が、スサノオ(スサから来た人)ではないかという説もある

トルコに定住したが移動を繰り返しており、混血を繰り返し、スパルタ、フェニキア、スキタイ、タタール......高句麗、秦氏と変化説もある

バール信仰の名残で牛の民族でもあった

原音では、「ハッティ」と発音し、日本語の「八=ハチ」の語源とも言われる。

ヒッタイト人は「ハッティの国の千の神々」と呼ばれるほど様々な神を崇拝していた

仔細に見ると、ヒッタイトは先住民ハッティ人をはじめ、フリ人、カシュカ人という異民族を内包していた

ヒッタイトの主領地であるアナトリアは、ハッティ人が人口の大半を占めハッティの文化がヒッタイトに取り込まれる形になった

(一方、ハッティが拡大してオリエント地方を席巻したと言う説もある)

ヒッタイト人は自分達の治めるところとなった国を「ハッティの国」と呼び、首都はハットウシャ

ハッティ人のテリピヌ神話(神が隠れる神話)、イッルヤンカ神話(7つ頭の悪竜神話)、空から落ちた月の神話を引き継いだ.........各神話は、史跡に欠落部分があり完全ではない

内包する異民族・征服民の神を次々に引き継いだ為、神の数が多くなったっと考えられている

ことにヒッタイトのイッルヤンカ神話....7つ頭の悪竜神話が元になり世界中に広まったと考えられている

「嵐神プルリヤシュと竜神イルルヤンカシュが戦い、初めに竜神が勝った。

嵐神は、風と空気の女神イナラシュと人間フパシャシュに依頼し、女神の特別な儀式で竜神を誘い、

酒を与えて動けなくし、人間が縛り上げ、嵐神が斬り殺したと」という内容

伝播の例として、最も有名なのは、ヘレニズムの神話のヘラクレスに退治される9つの頭を持つ蛇ヒュドラの神話である。

聖書にも取り込まれ、悪魔王ルシファーは「7つの頭を持つ大蛇(竜)」であり、竜と蛇は同一としている

フェニキアのカナン神話では、バール神と悪竜ヤムの戦いの話になり、リバイアサンの子である

日本の八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退治するスサノオミコトの神話は、出雲の川の氾濫出自の神話とする定説があるが、ヒッタイト(シュメール)の竜退治神話は、酷似するのである。

7つの頭を持つ蛇(龍)のような怪物を退治する様子

日本の神話 シュメール神話

素盞嗚尊の別名は、牛頭天王と 古代シュメールの伝える神の一つ、

呼ばれ、牛の角を持ち、製鉄神 バール神は牛の角を生やしており、

で武神 風神(暴風雨)であり戦いの神

牛の頭を持つ神で描かれることもある

素盞嗚尊が人身御供で人間を食らう、 太古シュメールの神話には、ヒッタイトの守護神である、

頭が八つもあるヤマタオロチに、酒を 7つの頭を持つ龍が人間を生け贄としていた。

飲ませて酔わせてから退治する。 そこでバール神が、龍を酒に酔わせて退治する。

その時にオロチの尻尾から、鉄の剣 すると龍の中から、ヒッタイトの鉄を手に入れる。

を手に入れる。

スサノオミコトが持っていた天羽々斬(あめのはばきり、羽々とは大蛇の意味)は、ヤマタノオロチの尾の中にあった鉄の剣(天叢雲剣=あまのむらくものつるぎ)に当たって刃が欠けた。

よって天羽々斬は、青銅の剣と比定される。

天叢雲剣は、物凄い威力がある特別な剣とされ、日本武尊(ヤマトタケル)が征夷大将軍として東征に赴く際伊勢神宮の叔母から手渡され、草薙剣(くさなぎのつるぎ)と命名された。

八岐大蛇の尻尾から出てきた鉄の剣、草薙剣が三種の神器の一つなのであり、この神話は非常に重要な意味を持つ

ここで不可解のなのは、日本書紀である。

日本書紀は、古事記より8年遅れて720年に成立した国史である。

伝存最古の正史で、対外的に公開する性格の歴史書で、大陸半島に負けない歴史を示したもの

一方古事記は、皇室専用の歴史書として編纂献上された物で、一時は天皇以外見てはならないにとされた秘書である。

日本書紀は、素戔嗚尊・素戔男尊=さもしく・卑しく・(女々しく)泣く男と最大限の侮蔑表現をとる

古事記は、建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)、須佐乃袁尊=須佐の男とするが、曖昧

出雲風土記は、神須佐能袁命=須佐の才能ある神と最大限に持ち上げるが、須佐(スサ)の男と曖昧

ここは非常に気なるポイントである。

まず考えられるのは、新羅への対抗心である。

660年唐と新羅の連合軍に、倭国は大敗し、同盟百済の滅亡が確定する。

668年には、高句麗も唐に滅ぼされる。

この時期に百済と高句麗の亡民が大量に日本へ移住し、日本で高い官位を与えられた者もいる

とすれば、この時期の日本の王朝は、新羅に良い感情を持っておらず、新羅に滞在した事があると記述する素戔嗚尊には良い感情を持ち得ないだろう

素戔嗚尊はどうみても、出雲の勢力に近い存在であることから、出雲の勢力は新羅に関わりが有ると思われる

問題は新羅であり、この国は非常に複雑

朝鮮の史書、中国の各王朝の史書、日本の史書いずれもが食い違いを見せる

比較的確度の高い情報としてしては..........

・新羅は3氏族が交代で王を出していた国である(3氏族別の建国神話を持つ)。

領民の出自は雑多

・初期の新羅は北方の遊牧騎馬民族(匈奴・鮮卑など)の影響が強かった

・随書によれば、新羅は百済の亡民が支配した国で、秦から逃げてきた民がいた弁辰(馬韓から分けてもらった分国)を併呑した

・日本の『新撰姓氏録』が新羅の祖は鵜草葺不合命の子の稲飯命(神武天皇の兄)だとしている。

王家の初代昔氏(3氏族の一つ)は、日本の但馬、丹波、肥後のいずれかの地域から船で渡ったと見られている

・初期の新羅は倭国に朝貢していた。

・古代の倭(日本)は、韓半島に幾度も出兵し、伽耶を半島における根拠地としていた。

高句麗王の碑文によれば、新羅に倭が浸入した為、撃退し伽耶まで押し戻したとある

・「魏志韓伝」には、弁辰(伽耶)は鉄を産し、それを韓・濊・倭が取っており、楽浪郡と帯方郡にも供給すると書かれている。

・倭の五王は、馬韓・秦韓・弁辰(弁韓)・百済・新羅・加羅の支配権を主張し、承認を宋に求め安東大将軍倭王に任じられている。

ユダヤと伊勢神宮 ★ガセ情報にご注意★

日ユ同祖論、日本とユダヤの祖先が同じと言う説である

江戸時代末期に日本に来た西洋人が、最初に居始めた事で、日本の文化のなかにユダヤの文化が多数見られることから祖先が同じなのではないか?と言い始めたのが始まり

大正時代に日本で盛んに言われともいう

だが証拠としてよく取り上げられる事案に疑問なものが幾つかある

それを取り上げてみたい

1.伊勢新宮灯篭に刻まれたダビデの星

ユダヤのシンボル六芒星が伊勢神宮の灯篭に彫られている。というのは有名です。

天皇家の十六弁菊花紋とダビデの星(ユダヤ王の紋章)が刻まれていて日ユ同祖の証拠としてよく取り上げられる灯篭です

実は、この灯篭、伊勢神宮とは別の団体が昭和30年に寄進として建て始めたもので、伊勢神宮の管理物ではありません

しかもその団体は、建立寄進後、解散してます

★実は昭和30年、信奉団体の建立であり、所有者不明

伊勢市議会において撤去決定。

既に撤去されて、ドコにもありません

建立後約50年を経て老朽化が目立ち、問題になり始めました。

伊勢市議会では、東海地震対策として対震性がないことから、危険と判断され撤去を決め、2007年から新しい灯篭に交換作業をはじめました。

順次古いものは撤去され、交換されます

.

------------伊勢市会議議事報道--------------------------------------------------------

○開催日時

平成19年4月23日(月)午後3時~午後5時

○開催場所

本庁東庁舎4-2会議室

○出席者

市長、副市長、会計管理者、総務部長、財務政策部長、生活部長、環境部長、健康福祉部長、産業部長、観光交通部長、都市整備部長、上下水道部長、二見総合支所長、小俣総合支所長、御薗総合支所長及び市立伊勢総合病院事務部長

http://www.city.ise.mie.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1179374741060&SiteID=0

この灯ろうは、昭和30年(1955年)に設立された「伊勢三宮奉賛献灯会」という任意団体が、当時、伊勢神宮に奉献することを目的として、御幸道路と市道に三重県知事と伊勢市長の道路占用許可を得て建てたものであり、その後には、国道23号の拡幅工事等に伴って、一部が宇治浦田街路広場に移設されている。

・昭和39年(1964年)に「伊勢三宮奉賛献灯会」が解散した後は、灯ろうの所有者が明確でない状態となり、また、灯ろう自体の経年による劣化や耐震強度の点から安全性に問題があることから、東海地震等の発生が危惧されている今日においては、灯ろう問題の解決を図ることは、喫緊の課題となっている。

・懇話会では、市民アンケートの結果も踏まえて検討した結果、今後も灯ろうのある風景は「伊勢らしい良好な風景」として残していくべきであり、その方法については、安全性の確保の観点等から現在のものを撤去し、更なる良好な景観を形成していくため、新たな灯ろうを設置することが適当であるとの結論となり、.....

--------------------------------------------------

ハッキリ明記されている。

伊勢神宮とは何の関係もない、昭和の製作物である

更に言えば、日本で最高級とされる石材は「庵治石」である。

日本で最も雨風による風化に強く、文字や線刻などが消えにくいからである

しかし、この最強の石ですら、線刻は約300年しか持たず、削り取られてしまう

室内や洞窟内ならいざ知らず、風雨に晒される屋外で、1000年も2000年も六芒星の刻印が

持つはずがないのである。

少し考えれば分かりそうなものだが.....

明らかに新しいものである

日本の出自、国家の成り立ちは、誰しも興味があるところだが、日ユ同祖論を唱えるor信奉する方は余りに盲目的で冷静さを欠いている。

ユダヤと同祖であると言われたのは日本だけではない

各時代において経済繁栄していた国家であり、かっては英ユ同祖論が唱えられた

私は、頭から否定する立場には立たない無いが、

いい加減な情報まで証拠として上げるのは、如何なものか?と危惧する者である。

【追加情報】2018-2-14

~~~~~~~~~~~~~~~毎日新聞 三重版~~~~~~~~~~~~~~~~

石灯籠:老朽化で新調へ--伊勢 /三重

伊勢市内に建てられている石(いし)灯籠(どうろう)を管理する社団法人「神宮環境振興会」(田中勲会長)は7日、石灯籠を新しく建て替えるため、伊勢市の外宮前公園で地鎮祭を行った。老朽化に伴う建て替えで、耐震化も図ることにしている。

現在、同市内には伊勢神宮内宮と外宮を結ぶ道路沿いに約670基の石灯籠が設置されている。ほとんどが1955年代に建立されており、ひび割れたものや傾いたものがあって危険な状態が続いている。

関係者ら約80人が参加した地鎮祭では、田中会長や伊勢市観光協会の牧戸福司会長らがくわ入れをして、工事の安全を祈願した。田中会長は「伊勢神宮と伊勢市の発展を祈り、立派な灯籠を建立したい」とあいさつした。

今年4月から古い石灯籠の撤去を始め、12年度までに620基を建立する。新しい石灯籠は白御影石(しろみかげいし)で、高さ4・5メートル、幅50セ

ンチと高さ3・5メートル、幅40センチの2種類。太陽光発電で蓄電し夜間は発光ダイオード(LED)が光る仕組み。地中部は鉄筋コンクリート製の基礎の

下に約3メートルのくいを埋め込み、震度7の地震にも耐えられるという。【渡辺隆文】

〔三重版〕

毎日新聞 2009年2月8日 地方版

追記 2018年2月15日

更に問題な事実がわかりました

六芒星(ダビデの星)が、ユダヤのシンボルとして使われるようになったのは、17世紀以降

神聖ローマ帝国のウイーン政府が、各民族の旗を作るにあたり、ユダヤ人には何が良いかと、バチカンのイエズス会に相談したところ、ダビデ王の頭文字であるDを▷と見立てて、2つ重ねた六芒星を提案したことが由来です

従って17世紀以前には、ユダヤのシンボル:六芒星(ダビデの星)は存在してなかったのです

イスラエル共和国の国旗に採用する時、ユダヤ人にはあまり馴染みがないマークであったので、使用するかどうかで大論争になった

13~15世紀には、五芒星とともに、魔術であるカバラのシンボルとして使われており、直接ユダヤ人とは、関係がなかった。

シュメールからユダヤに伝わったのがカバラであり、中国の陰陽道です

陰陽道では、五芒星・六芒星がおなじみのマーク

となると、日ユ同祖論で言う

①伊勢神宮の灯籠に刻まれた、神宮のマークがユダヤのシンボル

②伊雑宮の社紋が六芒星であり、ユダヤに関わる

これらは、とんでもない嘘。

元々、ユダヤのマークでないのだから。

ユダヤのシンボル化は、17世紀以降

しかも、伊勢神宮には関係のない団体が、昭和30年に勝手に造った

③元伊勢:籠神社と真名井神社には、ユダヤのシンボルである六芒星が刻まれていた

ユダヤとは無関係の、ただの籠目紋です