極少数のスーパーな女性(男性)を除いて、言うは易し行うは難しな「仕事と育児の両立」。名前はどうあれ、実質安い労働力の確保政策でしかない「外国人材の受け入れ」。この2つを中心に据えている限り、我が国の「失われた◯◯年」は続く・・・

ちょっと(かなり)前に、こんな報道がありました。

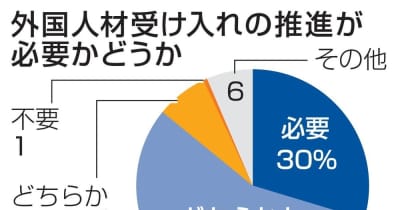

共同通信が全国の自治体首長を対象に行った人口減少問題に関するアンケートで、86%が外国人材の受け入れを推進する必要があると答えたことが16日、分かった。農林水産業や医療介護分野の深刻な人手不足を背景に、地域の労働力や活性化の担い手として欠かせなくなっているためだ。自治体が「消滅しかねない」との危機感を抱く首長は84%に上り、人口減に歯止めがかからず、自治体運営が厳しさを増す状況が浮かんだ。

「人口減少」それ自体が本当に問題なのか、というハナシも無いではなくて。

「自治体消滅」で困るのは首長(と議員と役所職員)だけだろう、というツッコミも在るにはあって。

ただ、それを言い出すと・・・

「国とは何ぞや」とか「故郷とは何ぞや」とか、あるいは「人が生きる意味とは何ぞや」というような・・・

“◯◯分で分かる”はずはなく、簡単に“まとめ”られるわけもない話になってしまうので、そこら辺はとりあえず脇に置いて。

●人口減少・人手不足・・・だから?

しばらく後には、こんな記事がありました。

日本商工会議所は28日、全国の中小企業を対象に7~8月に行った調査で、人手が不足していると答えた企業の割合が68.0%と、2015年の調査開始以降で最大となったと発表した。新型コロナウイルスの流行で落ち込んでいた企業活動が活発化したことや、少子高齢化に伴う採用難が人手不足に拍車をかけたとみられる。

全国の商工会議所を通じて調査し、3120社が回答した。人手不足と答えた企業の割合は介護・看護業の86.0%が最も高く、建設業の82.3%、宿泊・飲食業の79.4%が続き、全ての業種で50%を超えた。

人手不足と回答した企業のうち、64.1%が「非常に深刻」「深刻」と答えた。

うん、まあ、アンケートに答える経営者(か、それに近い立場の人)にしてみれば、そりゃ「深刻」なんでしょうねと。

そんな、やや冷めた感情を抱きつつも、一応元ネタに当たってみました。

「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」 の集計結果について ~中小企業の7割近くが人手不足、8割強が仕事と育児の両立推進が必要と感じていると回答~

「人手不足」だからって「仕事と育児の両立」とか、ホント、簡単に言うなあ、と思うのだけれども・・・

とにかくね、ソレとコレとを同じ口(とは限らないのだけれども)が言うのか、ソコとコレとは矛盾してるだろう、という調査結果も少なからずあるようで。

案外楽しめるかもと、さらに詳しい元資料へと分け入ってみました。

●対策・支援・両立・受け入れ

以下、その一部です。

皆さん「今のままじゃダメだ」と分かっちゃいるけれど、「どうすれば良いのか」も考えてはいるけれど、それでも、できない理由をあれこれと挙げ、つまりは政府に頼るという・・・

ここまできたら、せっかくなので(?)、ポイント毎に「個人の感想」などを少々。

【ポイント①:人手不足の状況と対策】

いやいや、「人手不足への対策」として「正社員の採用活動強化」って、何か変じゃないですか?

人手不足は、もう所与の状況・条件として、ここは「業務効率化・生産性向上」を優先すべきでしょうと、中学生くらいでも判りそうなものなのに、そっちに向かうのは2~3割という現実の方が、余程「深刻」だよねと思ってしまいます。

うん、まあ、待遇改善による人事確保は、それはそうでしょう。

でもなあ、いわゆる8時~5時じゃなくて良いから、という働き手ならいくらでもいるのに、そこに応える「フレックスタイム」「兼業・副業」「テレワーク」等々に取り組んでいる企業は少ないようで。

会社(人事)として個別対応を要求されるのが面倒なんですかね。

【ポイント②:女性のキャリアアップ支援】

「本人が現状以上の活躍を望まない」というのは・・・どうせそれに相応しい待遇を得られない(責任ばっか増えて権限が与えられない)し、という不信感が、女性の側に先にあるからじゃないかと思わないでもないんですが、どうなんでしょう?

【ポイント③:仕事と育児の両立】

中小企業においては、それはそうだと思うけれども、それでも「カバーが難しい」と言っていても解決しないわけで。

これじゃ「課題」と言うより「できない理由」を答えているような・・・

う〜む、「政府・行政に求める」話になると、途端に饒舌になりますなあ。

でも、アテにはしないという・・・

てか、それでありながら、何がしかの「制度の義務化」を望むのは、それに伴う「補助・助成」が欲しいからかな、と勘ぐってしまいます。

【ポイント④:外国人材の受入れ】

で、結局「外国人材の受け入れ」に収斂してしまうのね。

いやホント、安易と言うか何と言うか、低きに流れる人が多いですなあ。

「わが国の外国人材受入方針」に関して〈現状維持・縮小すべき理由〉は・・・

「日本人の雇用機会の減少につながる」「生活習慣やビジネス習慣の異なる外国人の受け入れは難しい」「地域における外国人との共生に不安がある」

・・・分かってらっしゃるじゃないですか!

とは言うものの、そもそも「拡大すべき」は n=2,116、「現状維持・縮小すべき」が n=395、ですからね。

つまり、大多数の企業(経営者)が「今だけ金だけ自分(自企業)だけ」。

困ったもんです。

※日本商工会議所:「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」結果

→https://www.jcci.or.jp/20230928_diversity_release.pdf

●「育成就労」制度創設へ?

さて、そういった「声」も反映してのことなのでしょう、政府は、下記事のような方向へと進んでおります。

外国人技能実習制度の見直しに関する政府有識者会議(座長=田中明彦・国際協力機構理事長)は30日、現行制度の廃止と新制度「育成就労」の創設を求める最終報告書を、小泉龍司法相に提出した。未熟練の外国人を育成し、中長期的な就労につなげるのが狙い。政府は来年の通常国会に関連法案の提出を目指す。

新制度は、深刻な人手不足を踏まえた「人材確保」の目的を強調。育成期間は3年間で、技能検定と日本語能力試験に合格すれば、最長5年働ける「特定技能1号」に移行可能とする。「特定技能2号」の試験に合格すれば、家族帯同が認められて在留期限も事実上なくなる。

はてさて、これは「外国人材受入」の「拡大」なのか「現状維持・縮小」なのか・・・

「最終報告書(概要)」は、以下のようになってます。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001407012.pdf

※出入国在留管理庁:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議

→https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00033.html

なるほど、

見直しに当たっての三つの視点(ビジョン)

外国人の人権保護 外国人の人権が保護され、労働者としての権利性を高めること

外国人のキャリアアップ 外国人がキャリアアップしつつ活躍できる分かりやすい仕組みを作ること

安全安心・共生社会 全ての人が安全安心に暮らすことができる外国人との共生社会の実現に資するものとすること

ですか・・・

いやいや、綺麗事の匂いプンプンです。

ワタクシ的に唯一評価できるのは、「見直しの四つの方向性」の「4」にある「日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築」の文言でしょうか。

欲を言えば「共生社会の実現」でなく、「入国」の前提条件として考えてほしいくらいですけど。

何にしても、「留意事項」の「2」に示されているとおり、「地方や中小零細企業への配慮 とりわけ人手不足が深刻な地方や中小零細企業において人材確保が図られるように配慮すること」を出発点にしてしまってるところが・・・

結局、名前を変えても、主たる目的は変わらないんですねと。

●甘やかすばかりじゃ、人も企業も育たない・・・

いわゆるバブル崩壊以降、

多くの企業が「早い・安い」で競争してしまったこと、

そのために長時間労働・低賃金を強いてきたこと、

そういうのを嫌う傾向と人口減少とが相まって人手不足になると、

労働生産性の向上でなく外国人受入に頼ったこと、

政府がそれを後押ししたこと、

それらの結果として、

長い年月が「失われた」のではなかったか。

ワタクシ自身、中小の運輸会社に属していますが、言っちゃいます。

外国人を入れないとやっていけない企業は潰しましょう。

それで個々の労働者が(長期間)困ることはありません。

人手不足であればこそ「代わりはいくらでもある」のです。

そういった状況であればこそ、

(かつて「代わりはいくらでもいる」などと嘯いていた)

経営者は生産性向上に努めざるを得ないわけで。

中小企業を下請け孫請けとしている大企業だって、

のほほんとはしていられないでしょう。

搾り取る相手が潰れてしまえば自社の存続だって危うい。

「2024年問題」が喧伝されている建築土木・運輸流通業界など、

外注するにしても消費者にお願いするにしても、

合理的・適正な価格や納期を設定する他なくなります。

二言目には「出産・育児と仕事の両立」なんて、

多くの女性(男性)にとってハードでスーパーで、

ひょっとしたら望んでもいないことを追わないで、

出産・育児「後」からのキャリア・スタートを可能にしたら良いでしょうに。

ワタクシ思うに、

ぶっちゃけ「給料」で言うことを聞かせることしかできない男(女)と、

目を、手を、そして心を離したら、

その瞬間死んでしまうかも知れない怪獣を相手にしてきた女性(男性)と、

そりゃ後者の方が、

断然仕事ができるんです。

これまでと変わらないは安心。

横並びは苦労が少なくてラク。

けれど「失われた」季節の夢を見続けていても、

さらに多くの時間が「失われる」に決まってます。

まず、いろんな生き方が在る。

であれば、いろんな働き方が在る。

面倒でも、それを活かせる企業が、自治体が、国だけが、

生き残っていけるのではないですか?

🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥

こちら、参考までに。

移民受け入れの是非が現実的な問題となっているなか、トラック業界でも外国人労働者導入に向けた本格的な検討が始まっている。そこに問題はないのか。

(そりゃ、高貴にして徳があるに越したことはないけれど)

皇室は、ただ存在するだけで、

皇族は、ただ生きておられるだけで、

それでもう十分とワタクシ思っていたりするのですが・・・

先日、皇嗣殿下が御誕生に記者会見されました。

以下、その中の一コマです。

記者:秋篠宮家へのバッシングととれる一部報道やSNS上の声についてのご感想はいかがでしょうか。

殿下:そうですね。バッシングと取れる報道とかSNSでの声についての感想、これはまず、なかなか感想を言うのは難しいなと思います。というのは、SNSとかネットユーザーの中で、どれくらいの人が、そういう意見を書き込んでいるのか、非常に極端なことを言っている人の割合というのは相当低いというのは私も知っていますけれども、それよりかは恐らくもっと広範に見た方が良いと思うのですが、バッシングの基準というのもなかなか分かりにくいところもありますけれども、ネットユーザーの中のどれくらいのパーセンテージでそういう発信をしているのか、ということが分からないとこちらとしてもなかなか感想ということは言えないわけですね。それが非常に高いのか、それとも非常に低いのか、によってやはり違ってくると思います。この辺りは、そうですね、私もこれから少し調べてみる必要はあるのかなと、それは、こちらに対してということではなくてですね、全体の利用状況といいますか、そういうもののことですけれども、して(調べて)みたいと思います。

記者:現状の認識としては、かなりお心を痛められているとかっていうような。

殿下:何と言いますか、それを目にしなければ気にはならないわけですね。目にすることもやはりあるわけですけれども。今、お話ししたように、ではどれくらいの人たちがそういうことを書いているのか、発信しているのかということによって、こちらの認識というのも変わってくるということですね。

申し訳ないやら、有り難いやら・・・

さて、意図したのか偶然か、こんなローカル記事がありました。

(中日新聞11/25-14県内版)

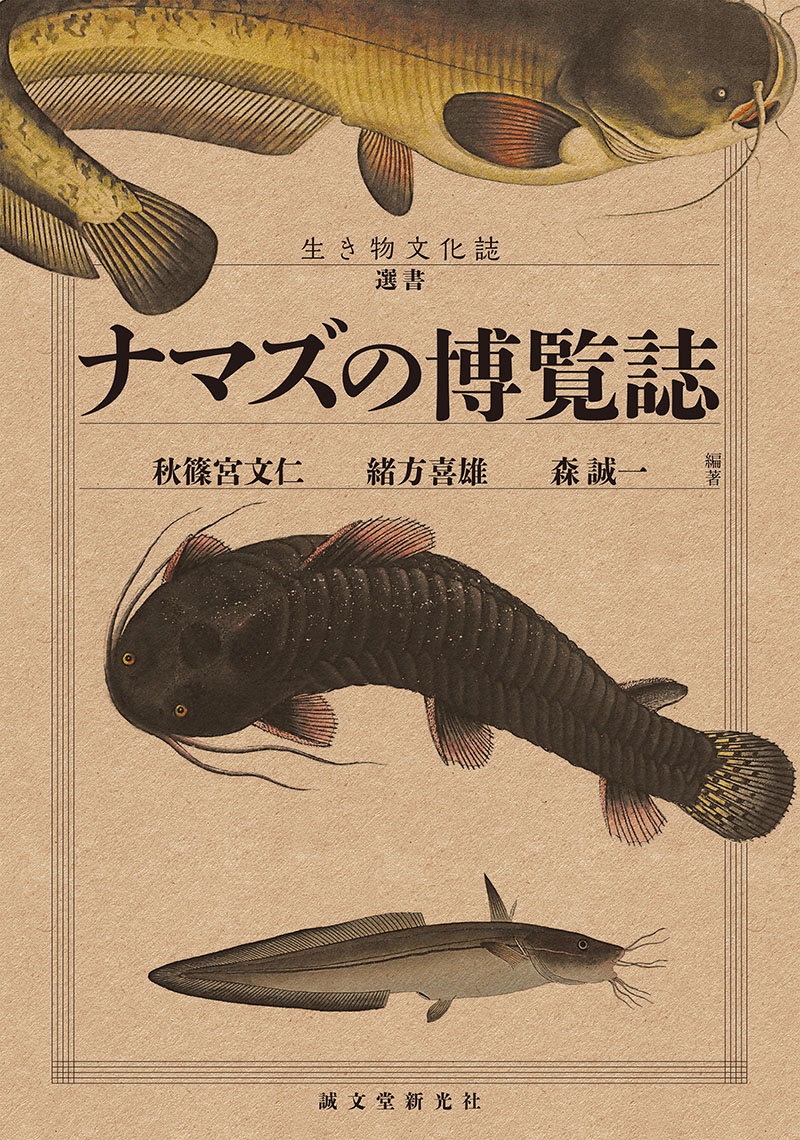

ほほう、ということで調べてみると、こんな本でした。

歴史、生態学、食文化…さまざまな切り口で「ナマズ」に迫る。

自然科学、人文科学、社会科学の各分野における第一人者や気鋭の研究者、研究家、作家らがそれぞれの専門や独自の視点から「ナマズ」を縦横無尽に論じる稀代の一冊。

ヒトはナマズをどのように眺め、どのように接し、食べ、ときに畏れてきたのか、そしてヒトはナマズをどこまで解き明かしたのか。

ヒトとナマズの数千年にわたる関係史、文化誌のすべてを網羅。

地元図書館蔵書あり。うむ、今度借りてみよう。