ソコに至る経緯は千差万別・・・なのに。そこら辺は完全に意識の外。「望まない妊娠」という大雑把な括りで「女性の人権」とか「自由」とか、大きな話にすり替わっていく。

今回、とりとめのない話になる予感大です。

まずは、およよ、と思った雑誌記事から。

⚫「Newsweek」映画評のハナシ。

<望まない妊娠をした若い女性が、1人きりで中絶を模索する壮絶な旅を描いたフランス映画『レベンヌマン(事件)』>

※なぜ女性だけがこれほどの苦難を...中絶反対派こそ見るべき映画『レベンヌマン』

→https://www.newsweekjapan.jp/stories/woman/2022/06/post-689.php

について。

深刻な題材のはずなのに、失笑してしまうのはワタクシだけではないと思います。

実際、ウチの奥様も同じところにツッコミをいれてました。

映画(評)の出発点は・・・

主人公は、若くして望まない妊娠をした聡明な大学生のアン(アナマリア・バルトロメイ)。彼女には一緒にロードトリップをしてくれるバディ(相棒)も親類も、理解のある雇用主もいない。舞台は1963年のフランスの田舎町。中絶手術を受けようにも、助けてくれる人は誰もいない。

友人や医師たちに助けを求めても、ことごとく断られた。やむなく自分を妊娠させた若い男(別に恋人というわけではなく、ただ知り合いだっただけの学生)に連絡するが、あいにく彼は、アンの置かれた状況の深刻さを全く理解できない。

と、いうところにあるようでして。

いやいや、ちょっとお持ちなさい。

主人公は「聡明な大学生」なんですよね?

なのに「別に恋人というわけではなく、ただ知り合いだっただけの学生」相手に「望まない妊娠」をしたんですか?

そんな、見つめ合ったら胎児が降って湧いた、みたいに言われてもさ。

あるいは、手をつないだら子供ができちゃって、みたいに言われてもさ。

もうね、ワタクシとしては、そこのところの素朴な疑問が頭ん中を占領してしまいまして。

(映画)評自体は・・・

『レベンヌマン』(英題『ハプニング』)は今年5月6日にアメリカでも公開された。その直前には、米連邦最高裁が近いうちに、「ロー対ウェード判決」を覆す可能性が高いことを示す文書が暴露されていた。良くも悪くも、絶妙な公開のタイミングだったと言える。

今もアメリカのあちこちにアンと同じように若くして望まない妊娠をし、どこかに別の選択肢はないかと模索している女性がいるはずだ。もしも「ロー対ウェード判決」が覆されたら、彼女たちの前途はもっと厳しくなる。

という方向へ進み、

妊娠中絶が、いまだに「禁句」の場所も多い。そうした場所で中絶を望む多くの女性たちも、恐怖に怯えながらも不屈の精神を持ったアンのように、あらゆる壁に1人で立ち向かうことになるだろう。

ますます多くの女性たちをそんな耐え難い状況に追いやろうとしている判事や議員にこそ、この映画『レベンヌマン』を見てほしい。決して目をそらさず、最後まで見てほしい。

人類の半分を占める女性たちの心に傷を負わせ、人生を一変させる経験を強いようとしているのだから、せめてそれぐらいはするべきだ。

で締めているんですが、「不屈の精神」も何も・・・

ごめん、正直、無理でした。

映画作品としての『レベンヌマン(事件)』は、この評とは別物で、それなりに「良いモノ」かもしれません。

加えて、この評自体、翻訳で原文のニュアンスが変わっている可能性無きにしもあらずです。

いや、それにしても「聡明な大学生」と「ただ知り合いだっただけの学生」・・・何も言えねえ、ですわ。

で、もうひとつ。同じ号にありました。

⚫「Newsweek」体験談のハナシ。

<米連邦最高裁が「妊娠中絶」という女性の権利を否定する前に、中絶経験のある人たちは隠れないで堂々と声を上げよう>

※「中絶は恥ずべきことじゃない」、キャリアを守るため中絶を選んだ女性の本音

→https://www.newsweekjapan.jp/stories/woman/2022/06/post-690.php

について。

ピルを服用しているのに私の生理の周期は不安定だったので、トイレに常備した妊娠検査薬でしょっちゅう検査していた。2021年のある日、検査キットに2本のピンクの線が現れた。当時、私は27歳。きちんと避妊していたからショックだった。

という女性の体験談(?)。

私はもうすぐ29歳になる。これまで、自分の中絶経験を人に話すことは、めったになかった。すごく個人的なことだから、話しにくい。でも思い切って話してみると、たいてい「実は私も......」という反応が返ってきた。

それが現実。だから(女性の中絶権を認めた1973年の)ロー対ウェード判決を覆す意見書を連邦最高裁が用意していると聞いたときは、思わず泣いてしまった。

こんな日が来る前に、自分の中絶経験をもっとオープンに話せていたらよかったと思う。中絶は恥ずべきことではないし、秘密にしておくことでもないのだから。中絶を経験した多くの女性がもっと声を上げれば、最高裁も考え直すかもしれない。だから私はツイッターに、自分の中絶経験を投稿した。

まあその、「中絶は恥ずべきことではない」という感じ方もあって良いですよ。そう考えないと自分を保てない、ということだってあるでしょうし。

子供を持つ準備ができる前に産むことは、自分にも、パートナーにも、子供にもフェアではない。私の場合は、自分のキャリアを守るために中絶を選んだ。経営者の私は育児休暇を取れない。

ロー対ウェード判決が覆されたら、私の住むテネシー州では中絶が不可能になる可能性が高い。望まない妊娠をしてしまい、でも自由な州に行って中絶手術を受ける余裕のない女性は、この先どうしたらいいのだろう?

中絶を選ぶのに「必要性」は関係ない。それは生き方の選択なのだから。

何かね、うっかり「なるほど〜」と丸め込まれてしまいそうになるのだけれど。

いや、だからさ、何故そう簡単に「望まない妊娠」をしてしまう前提なんでしょう。

「きちんと避妊していた」ところへコウノトリが勝手に運んで来たんですか。

「妊娠検査薬でしょっちゅう検査していた」から妊娠しないはずだって言うんですか。

「望まない」ゆえに何をしたか(何をしなかったのか)の部分を抜きにして、そんな「堂々と」されても、ちょっと困ってしまいます。

先の映画評と言い、この体験談と言い、つまるところ編集者の意図として、連邦最高裁に圧力を加えましょう、ってだけの記事に思えてしまいます。

何ともかんとも「リベラル」ですなあ。

この記事2本、紙ではこちらの号掲載です。

https://www.newsweekjapan.jp/magazine/389723.php

「(女性の中絶権を認めた1973年の)ロー対ウェード判決を覆す意見書を連邦最高裁が用意している」件に関しては、日本でも、紙媒体で一応小さ〜く扱ったところがあります。ただ、なぜか、公表前の準備書面が漏洩したという、それ自体重大な不始末(過失? 犯罪?)に対する批判は、米国内同様ほとんどありませんでした。オカシナ話です。

⚫“my body MY CHOICE”と言われても・・・

たまたま、なんでしょうけれども、我が国では中絶に関する「配偶者の同意」がやり玉にあがっているようで。

こちら「FRONTROW」というサイトの、

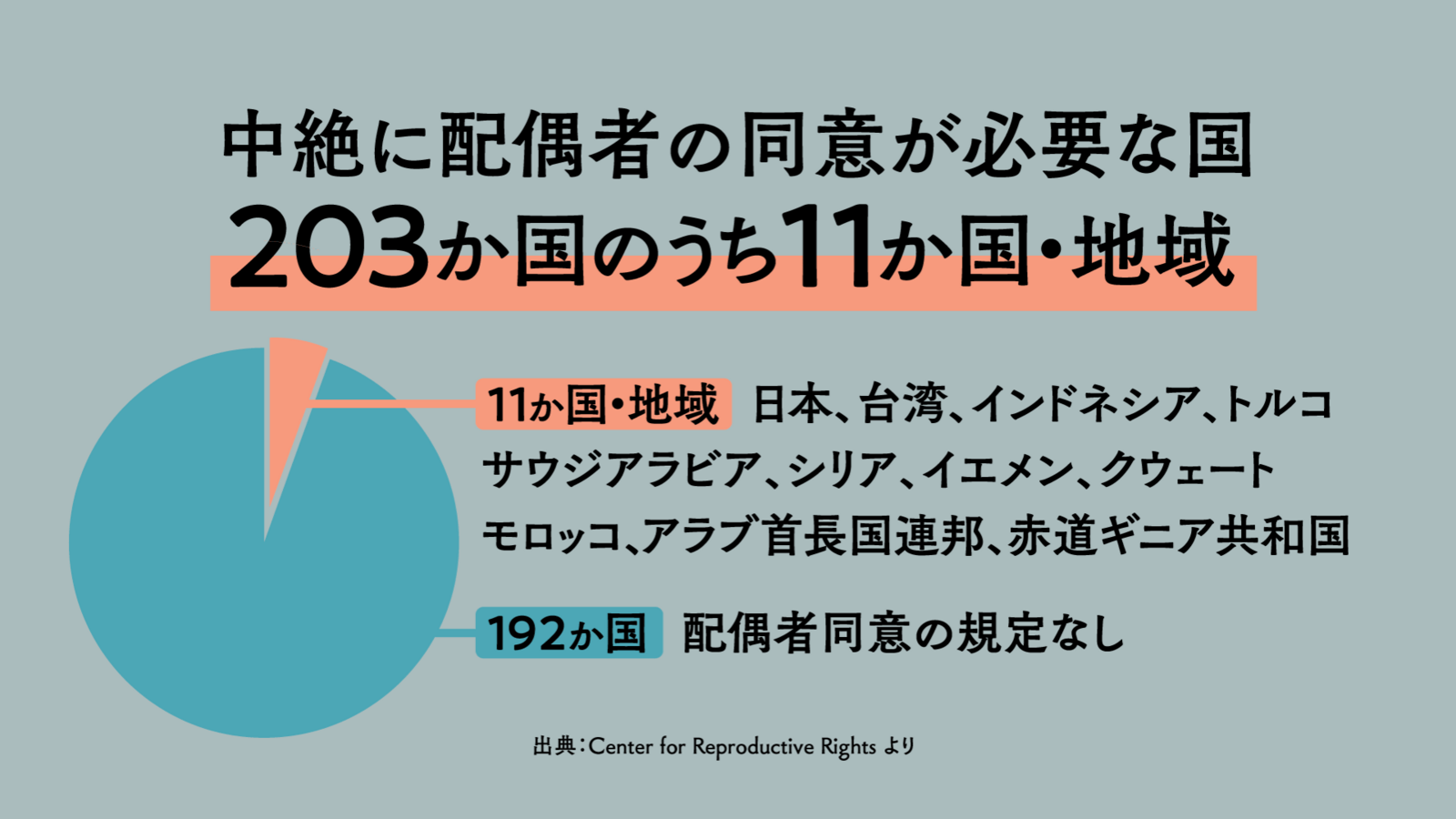

〈女性の中絶で「配偶者や彼氏の同意」が必要、世界で日本含む『11ヵ国』だけ〉

現在、やっと「経口中絶薬」の承認がされそうだと期待されているが、橋本泰宏子ども家庭局長は5月17日の参院厚労委員会で、経口中絶薬の服用に「配偶者同意は必要」だとの見解を示した。

ということで。これ、福島瑞穂さんの質問に対する答弁なんですけれどもね。

現在、日本では中絶の方法にかかわらず、人口(引用時原文ママ)妊娠中絶には配偶者の同意が必要とされる。法的には婚姻関係にない相手の同意書は必須ではないが、彼氏の同意書を求める医療機関は多い。

しかし、この「配偶者の同意」を求めるという制度は、世界的に見ると不適切とされている遅れた制度。世界でもそれを求めている国は、日本を含めてたった11ヵ国。

あー、出たな、世界基準。出羽守。

それを言うなら、中絶は完全に禁止の国だってあるし、何なら男性(家長)が決める国、ひょっとしたら国として中絶させる(!)国だってあるでしょうに、ですわ。

また、WHOは、女性のからだの自己決定権を守るためには、医師であっても女性の中絶の決定に口を出すべきではないと明言しており、各国の法から第三者の同意を必須とすることを取り除くように要請している。

ワタクシ的には「ここでもWHOですか」ってなもんですが、新型コロナ騒動におけるアレヤコレヤを見るにつけ「ははーっ」と平伏す人が多い(と思われている)のでしょう。

所詮WHOもね、お金貰えて仕事貰えて、そこそこ敬意をはらってもらえればそれで良い、的な人ばかり。

もちろん、そうではなく、しっかりとした志を持っている人だっているでしょうけれども。

選挙を経ない人がトップにいて、責任を取ることもない巨大官僚組織、でしかないんですけれどもね。

日本は女性の人権面でG7 の中で遅れをとっているが、経口中絶薬が承認されそうな今は、 “人工中絶の権利において遅れている国”という肩書きから抜け出して国として進歩するチャンスなのだが、果たして政治関係者らはそのことを理解しているのだろうか。

「遅れをとっている」・・・「進歩するチャンス」・・・

いやいや、記者氏こそ、種々諸々「理解しているのだろうか」と問いたいところなんですが。

⚫雑な議論が分断を生む

そんなわけで、おもむろにワタクシ自身の意見を。

もちろん、これが絶対的に正しいと言うつもりはありません。

まず、基本的に、中絶には反対です。

外科手術であれ経口薬使用であれ、人為的にそれをしなければ、大多数は生き続けやがて産まれてくる存在。それを処分してしまうという意味で生命を軽んじる行為に違いなく、賛成はできません。

とは言え、強姦や近親相姦といった、議論の余地なき暴力の結果としての、文字どおり「望まない妊娠」については、その中絶をも非合法とするのは、さすがにちょっと無理があるかなと思っています。

問題は、議論の余地がある広い意味での「暴力」による場合です。その結果は確かに「望んだわけではない妊娠」かもしれません。

しかしながら、だから中絶は「女性の人権」とか「自由」とか叫ばれてしまうと、そういう「強さ」があるんだったら、そもそもはっきり断ってください、妊娠するようなことしないでください、と言わずにいられません。

どうもね、いわゆるリベラル系の人達は、そこに至る経緯(必ず相手がいる)を抜きにして「(自分は)望まない妊娠」で括り、だから「(相手を抜きにして)自己決定」できる、と考えているところがあるようでして。

正直、アッケラカンにも程があると思います。

“my body MY CHOICE”よりも、まず“say NO!”ですよ。

だいたい、子供(と思ってないようなので噛み合わないのでしょうけれども)はアナタの体ではないでしょうに。

そもそも、

「望まない」も何も、シたらデキることがあるんだよ。

どれだけ避妊してもやっぱり妊娠することがあるし、若いほどその可能性は大きいんですから。

逆に、望んでもできないこともあります。どれだけ妊活しても妊娠しないことは多々あるし、高齢になるほどその確率は増していきます。

結婚前にエッチするな、みたいな昭和全開なことまでは言いません。

が、もし、万が一「できちゃった」時は中絶するという前提でいるのなら、だったら止めときなさい、くらいの平成的な(?)ことは言っときます。

もちろん、現実問題として「望んだわけではない」妊娠が発覚した時、双方の意見が合わない、ということは、ままあるでしょう。

その時、身体的、社会的負担を強いられるのは女性だけ、というのは、そのとおりだと思います。

じゃあ男性に負担がないかと言うと、精神的側面においてはそうでもないでしょう。人によります。

だから「女性の人権」という部分が強調されるのも、一応、分からなくはないです。

分からなくはないのですが、では最後に、そっち方向を得意とする立憲民主党のサイトから。

⚫国内人工妊娠中絶、年間14万5340件

それは、しばしば指摘されているように「経済的理由」の拡大解釈によって、です。

日本では、明治時代(1907年)から続く堕胎罪(刑法212−216条)によって堕胎は禁止されていますが、母体保護法によって一定の条件を満たせば人工妊娠中絶が認められており、2020年は14万5340件でした。

人工妊娠中絶が認められる条件とは、①身体的・経済的理由により母体の健康を損なう場合 ②暴行や脅迫によるレイプによって妊娠した場合で、①の場合、原則として配偶者の同意が必要となっています。また、人工妊娠中絶ができる期間は妊娠22週未満です。

ここまでは「事実」。

あー、これだけの「生命」、産んでくれれば、と率直に思います。

思いますが、立憲民主党様は、もちろん、そう考えてはいらっしゃらないようで。

産むか産まないかを決める権利は女性の基本的人権であるという「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関するに関する健康と権利)」は、1994年の国連国際人口開発会議で提唱された概念です。そして、2016年には国連女性差別撤廃委員会は日本政府に配偶者の同意要件そのものの撤廃を日本政府に勧告しています。

国連国際人口開発会議とか、国連女性差別撤廃韻会とか、例によって権威主義、あるいは国連。

立憲民主党は、性と生殖に関する女性の健康と権利を守るための施策の拡充を図り、女性が自己決定権に基づき心身ともに健康で生き生きと自立して過ごせるよう、総合的に支援します。望まない妊娠や中絶を減らし、また性犯罪の被害や加害を防ぐため、男女ともに年齢にふさわしい性教育を行います。アフターピル(緊急避妊薬)を処方箋なしで薬局で購入できるようにします。セーフアボーション(中絶経口薬)が速やかに承認されるようにします。

「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」もですが「アフターピル」「セーフアボーション」・・・和訳カッコ書きがあるとはいえ、胡散臭い。

繰り返しになりますが、子供(と思ってないようなので噛み合わないのでしょうけれども)はアナタの体ではないでしょうに、です。

アナタの体に、全面的に依存しているのは確かで、アナタの体の一部でなくもないかもしれませんがすが、だからと言って、アナタ(だけ)の所有物でもありません。

⚫畏れと戦き

子供が生まれたいか生まれたくないかは、アナタが決めて良いことじゃない。

子供が生まれたとして幸せか不幸せかも、アナタが決められることじゃない。

さはさりながら、

ワタクシ、原理主義者ではないので、それでも(私だけの意志で)中絶したい、という人の考えを全否定しようとまでは思いません。

ある日を境に堂々としていくのか、生涯ずっと苛まれていくのか・・・

権利やら自由やらを唱える以上、そこを含めて自己責任ではあるのでしょう。

でも、そういうアナタとお付き合いしたいとは思いません。

まして、万が一にも妊娠するような行為に及びたいとも思いません。

倫理的に認めてと言われればお断りします。泣きつかれても支援など致しません。

実際、若い頃、友人に「カンパ」を求められたことがあります。カクカク・シカジカと理由を説明して断りました。ちなみに、その後もちゃんと友人です。

ワタクシとしてはむしろ、必ずしも望んだ妊娠ではなかったけれども産みます、赦されないことかもしれないけれど産みたいです、という人をこそ、それこそ「社会」の一員として全力支援したいと考えています。

女性の意志のみによる中絶を認めるのが、果たして社会の進歩なのか退化なのか。

街の声とか、経験者の話とか、そんなのは人によって違うし、同じ人でも時間とともに変化もします。

しかも、それを一般化すれば間違えるでしょ、的な特殊事例を引っ張ってきて感情に訴えることが多々あります。

何であれ、

メディア報道に踊らされず、まず、事実関係を押さえた上で、自分で考える意志を持っていないと、いずれWHOに殺されちゃいますよ。

生命に対する畏れと戦きを忘れたらイカンのです。

と、大きく出てみる。

🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥

ちょっと前に読んだもの。とても良かったです。

それは、血のつながりより深い愛

真面目な女子高生、美優は予期しない妊娠をしてしまう。堕胎するには遅すぎると、福祉の手によって奥多摩にあるゲストハウス「グリーンゲイブルズ」に預けられる。そこには、明良と華南子という兄妹が、深刻な事情を抱えた子どもたちの里親となって、高齢の母、類子と暮らしていた。貧困、未婚、虐待、難しい背景をもつ里子たちを慈しんで育てる彼らにも、運命に翻弄され絶望を乗り超えた苦しい過去があった。

「社会」が中絶を認めるのも悪くはないけれど、「私」には、それよりも大切なことがあるんだよ。言いたいのは、そういうことです。

これはこれで、色々評判の悪い「女性版骨太の方針」。

もっとも、メディアが言うほど無茶振りばっかりでもない。というより、ワタクシ的には、むしろ要らん世話だと言った方が良いところが多い気もします。

※女性活躍・男女共同参画の重点方針 2022 (女性版骨太の方針 2022)

→https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/sokushin/jyuten2022_honbun.pdf

こちら、4パートのうちのひとつ。これは要らん世話ではないし、政策としてダメでもないけれど、「尊厳と誇り」は社会に与えられるものじゃないよ、とも思います。

※女性版骨太の方針2022( 女性活躍・男女共同参画の重点方針2022 ) 説明資料

→https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/sokushin/jyuten2022_setsumei.pdf

ま、全体としては「結局、男女共同参画局だよね」といったところですが。