新型コロナウイルス感染症・・・

国内に関しては現状、感染者――ホントは検査陽性というだけで、実際感染しているのか、発症・重症化するのか、あるいは死亡に至るのか、全く分からない――は全国で200人を下回り、死亡者――ホントにコロナウイルスが原因で亡くなったとは限らない――も10人を切っています。

で、時短営業やら酒類提供禁止やらは解かれたものの、マスク着用や手指消毒等アレやれコレやれ状態は続いたまま。

人々の「思いやりや優しさ」が過ぎるのか、あるいは、単に惰性で続けているだけで、止める勇気がないだけなのか。

ともかく、そんな世間に嫌気が差しての現実逃避シリーズ「本の森」です。

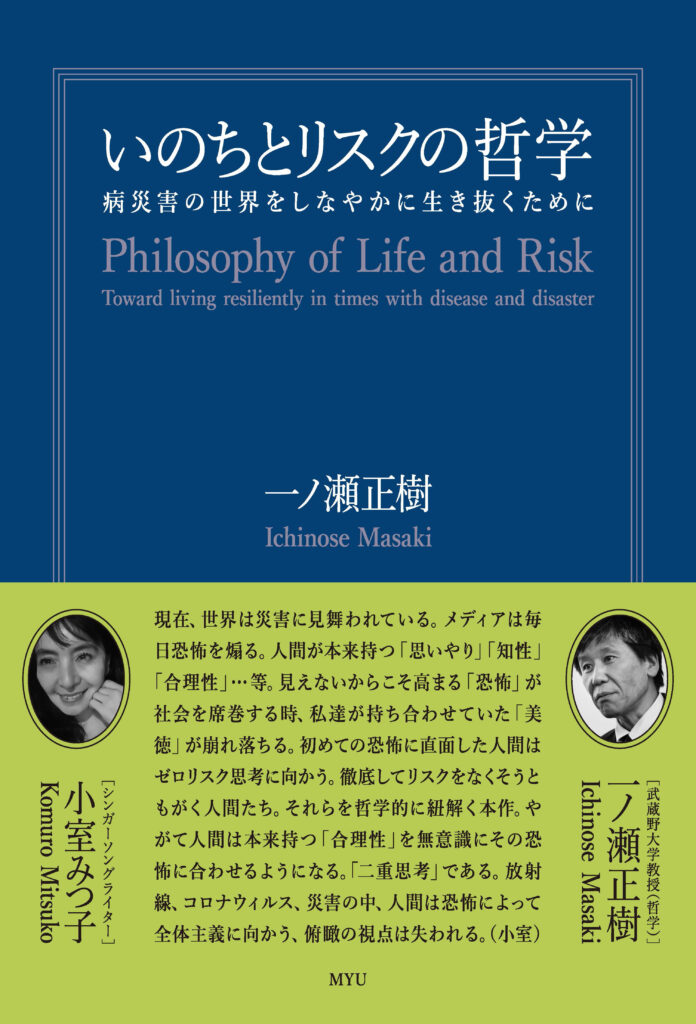

一ノ瀬正樹さん、『いのちとリスクの哲学』

正しく知り、正しく恐れる。

東日本大震災から10年。新型コロナウイルス感染症によって、ふたたび、「いのちとリスク」の問題に直面している。

いまこそ、震災の悲劇から学ばなければならない。

3.11以降、原発問題に第一線で向き合ってきた哲学者が、混沌とした世を「しなやかに生き抜く」すべを探る。

「知識を得ようと努めてみること、それこそが、完璧とは言えないとしても、私たちがどんなときでもしなやかに生き抜いていく力を得るひとつの道程なのではなかろうか。」(「まえがき」より)

「ひとつのリスクの追跡自体が実は一層重大な別の害やリスクを新たに生み広げていた」とある冒頭引用は「まえがき」からです。

「哲学」という看板に偽りは無く、なかなかに骨の折れる内容なのですが、同じ「まえがきに」に以下のような説明があります。

ということで、以下「第1章」から、かいつまんで紹介します。

察しの良い方は既にお気づきかもしれませんが、著者さんは放射線に関して「とにかく怖い」派ではありませんし、反原発ということもありません。

ワタクシの思うところ、ワクチン懐疑派の中には放射線や原発を忌避している方も少なからずいらっしゃるようで、そういった方々には、ひょっとすると色々と引っかかるところもあるでしょう。

しかしながら、そこで思考停止せず、自分の思考性ならぬ「思向性」を疑うきっかけにでもしていただけたら良いなと(ちょっとエラソーですが)考えております。

現実は、安全性に関して、いつでも曖昧

まさにまさに「コロナの危険性だけがクローズアップ」される毎日であり、「ほかにも危険性が潜在していることは忘れて」しまった日々でした(←あえて過去形!)。

そう。残念ながら、感染症自体は「私たちの生存環境におけるデフォルト」です。

重症化や死亡が有害なのであって、感染と言い換えられた検査陽性そのものが有害なわけではありません。

それをあたかも「有害」だとし、断固隔離しなければならないとしたことで「不必要な不安や恐怖を生み、私たちの生活に重大な負の影響を与え」てしまったのでした(←あえて過去形!)。

地獄への道は善意で敷き詰められている

「アレやれコレやれ」「アッチはなしコッチもだめ」といった感染予防対策は、ひとまず、一応、善意や人間愛から出たものではあるのでしょう。

それでも、実際には意図に反し「多くの人を苦しめ、害をもたらし、追い詰めるような振る舞い」になっているのではないかと、「倫理に反する」のではないかと、どこかで疑う必要があったのです。あるのです(←これは現在形)。

百万歩譲ってマスクに感染予防効果があるとしても、それを理由に「何時でも何処でも」というほど極端に走る。

それはやはりストレスの原因にもなるし健康被害だって出るのです。出ているのです(←これも現在形)。

あるいは、ワクチンにより(期間限定ながら)重症化・死亡リスクを抑えること自体は事実としても、だから全ての人が接種すべきだと一直線に考える。

その時、若年層や子供はそもそも重症化・死亡リスクが低いこと、また、彼等が感染させるかもしれない高齢者は既にワクチン接種済みということは、何故か考慮の外になる。

何より、そのワクチン自体が「新型」ゆえに、長期的な影響は誰にも分からないはずなのに、「安全」と断言するのが正確で「危険」を訴えればデマになるという、異常なまでに偏った情報環境に、多くの人々が慣らされつつあります(←これは未来形?)。

それは「中庸」でしょうか。「至極まっとうな態度決定」でしょうか。

現実は複雑、一方向だけからの正義は通用しない

ここまで、いかにもざっくりとした紹介でしたが、「あとがき」にこうあります。

◯◯推進派とか反△△派とか、御用学者とか陰謀論者とか、世の中には便利な言葉がたくさんあります。

正確な情報とかデマとかも、実はその仲間だったりします。

何かひとつでも自分の気に入らないところを見つけた途端、その人物を既存の枠に入れて分かった気になる、あるいは理解できないとして切り捨てる。

それは、人の性かもしれません。

だって、そうしていればラクだもん。

そうしていれば自分の立ち位置が揺らぐ心配をしなくて済むんだもん。

とエラソーに書いてるワタクシ自身、そうでないとは言い切れないわけで。

何やら、その意味でも、現実逃避したくなる今日此の頃でございます。

ちなみにこの本、こちらの書評を読んで購入したのでした。

だがこうした大局を見据える冷静な「宇宙視線」でなく、近視眼的な「人生視線」で「一かゼロか」式の短絡、はっきり記せば「思考停止」に陥ることで21世紀の日本人は、より多くの命を奪ってきたのではないか? 3・11で見られたこの社会病理は新型コロナウイルス感染症で繰り返され、ピントの外れた「対策」がかえって事態を悪化させている懸念が拭えない。

最後に、目次を。

目次

まえがき どんなときもしなやかに生き抜けるはず

宇宙視線の安らぎ/人生視線の繊細さ/避難弱者・予防原則・被災動物/知は力なり

第1章 いのちは大切、いのちは切なし

1恐怖心/2放射能問題/3震災関連被害/4被曝線量/5過剰危険視/6リスク/7事前と事後/8放射線の偏在/9議論の混乱/10当事者意識/11善意の提言/12欺瞞/13現状/14福島の人々/15 さらなる欺瞞/16大いなる切なさ/17最大の欺瞞/18 中庸、そして高潔

第2章 被害とリスク

1被害の概念/2原発事故・放射能問題と二つのアプローチ/3認識論的アプローチのプライオリティ/4低線量被曝問題/5被害とリスクの相違/6予防原則の虚妄性/7道徳のジレンマ/8合理性のキネマティクス

第3章 震災関連死の原因

1被害の実体/2原発事故後の被害/3反事実的条件分析/4予防の不在/5予防可能と予防無縁/6震災関連死への問/7予防可能度/8適切な原因指定/補論

第4章 被災動物、避難弱者、そして動物倫理

1死の情景/2動物を殺す/3避難死/4原因理解の分裂/5放置された動物/6アニマル主義/7パーソン主義/8アニマル主義とパーソン主義の連続的振幅/9しかし、ペスト・コントロール/10鳥獣害/11動物倫理はどこに向かう

第5章 合理性のほころび

1不合理な心/2確率と時制/3幸福概念の蒸発/4合理性の変容/5科学技術と健康長寿/6科学技術の両義性/7バランスの崩れ/8抑制による被害

第6章 予防原則・条件文・因果性

1放射線とコロナウイルス/2「関連死増大の原因」再確認/3「予防原則」再考/4「弱い予防原則」の困難/5「と良い予防原則」の困難/6リスク・トレードオフと事故麻酔/7思い込み、思い詰める/8確率と因果/9二つの条件文/10予防原則における因果関係と条件文/11大惨事の視覚化から因果的物語へ/12「いのち」をまもる/13新型コロナウイルス問題/14「信念の倫理」へ

補章 高校新科目「公共」についての哲学的覚え書き

1哲学教育の意味/2両義的なゆらぎ/3倫理を教えること/4新科目「公共」/5内在する問/6「人間」の規定/7死生の問題/8義務論/功利(大福)主義/9「公共」教育の原点へ

あとがき 「物体性を伴う倫理」と宇宙視線

註

参考文献

索引

ワタクシとしては「怖い」わけではなく、当たり前のこととして「感染」の「第6波」はそりゃ来るでしょう、と考えております。

それでも、重症化・死亡は(ワクチン接種も進んだことだし?)それほど大変なことにはならないと思います。

というか、これまでだって新型コロナウイルス感染症それ自体は、まるで大したことにはなってないんですけれども。

というか、もしこれまで以上の事態になったら、それこそ「大切な人を守るため」「社会を安全にするため」と称し、子供にまでワクチン接種を推奨してきた人々は、謝るくらいじゃ済まないでしょう。

ですからね、もう「感染」すること自体は仕方ない、当たり前だと、官民・老若男女、一刻も早く頭を切り替えてほしいです。

切り札? ゲームチェンジャー?

そんな中、希望が持てる、しかしながら、よくよく考えてみるとビミョーなニュースがありました。

米製薬大手ファイザーは5日、開発中の新型コロナウイルス感染症を治療する飲み薬について、入院と死亡のリスクが89%低下したとの臨床試験(治験)結果を発表した。ブーラ最高経営責任者(CEO)は緊急使用許可申請の一環として、今月25日までに米食品医薬品局(FDA)に治験の暫定結果を提出するとしている。

「リスクが89%低下」ですか。どこかで聞いたようなハナシですな。

新型コロナ感染症治療の飲み薬を巡っては、英医薬品・医療製品規制庁(MHRA)が4日、米製薬大手メルクがリッジバック・バイオセラピューティクスと共同開発した「モルヌピラビル」を承認。世界で初めて新型コロナの飲み薬が承認された。

で、海外で承認されたんなら日本でも、という流れのようですが・・・

こちら、上より数日前のニュースです。

国内の感染者数減少により、新型コロナウイルスの対策の切り札として注目される飲み薬の安全性や有効性をヒトの体で確かめる臨床試験(治験)の進捗(しんちょく)が見通しにくくなっている。国産の飲み薬を開発中の塩野義製薬も治験参加者の確保に苦戦。国は新型コロナの軽症患者を対象に、実施している治験を紹介するコールセンターを設置する異例の対応をとっている。

う〜ん、国産は国内治験が進まず承認が遅れる。海外製品は海外での治験や承認を受けて「特例」で承認しちゃうかも、っていう話?

「国内の感染者減少により」ということを含め、何やら釈然としませんね。

ちなみに、記事には、こんな表がありました。

RNAポリメラーゼ阻害剤?・・・調べてみるとアビガンが出てきたり。

プロテアーゼ阻害剤?・・・調べてみるとイベルメクチンが出てきたり。

これはもう、否が応でも色々と想像が膨らんでしまいます。というか、実際いろんなとこでいろんなことが言われてます(大抵「陰謀論」に括られてしまいますが)。

「飲み薬が安定供給できるようになればインパクト大」と語るのは政府分科会の舘田(たてだ)一博・東邦大教授。感染症法上、一部では、エボラ出血熱などが属する1類以上の厳格な対応が求められる新型コロナを、毎年流行する季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げる「一つのきっかけになる」とする。

そう、そうなんでしょうけれども、って感じです。

役所(と多くの政治家)は間違いを認めるのが嫌いで、だから、何かきっかけとなる(言い訳にできる)劇的な情勢の変化がない限り政策転換はしてくれませんし。

ま、ワタクシ的には、ワクチンで肩透かしを食らったもんですから、この際、種々諸々言いたいことも(また長くなるし)飲み込むことにします。

それで社会的な、つまり自己判断、自己責任以上の感染予防対策をしなくても良くなるなら(するもしないも「強制」されないなら)、もう何でも良い、好きにしてください、くらいにやさぐれてるという噂もあります。

「いい人」で世の中は変えられるか

参考までに、こちらは『月間Hanada』12月号の編集長インタビューから、岸田首相のお言葉です。

私も医師会や医療関係者とずいぶんと議論を重ね、2類を5類に変更するというのは一つの考え方として評価すべきものと思っています。ただ今回の新型コロナウイルスの特徴として、感染者の症状が出る前から他者に感染させるリスクがあること、さらに、これまでの常識を超える変異を繰り返すことが挙げられます。

2類から5類へ変更するということは、実質的に対応が緩くなる。一度緩めたあと、新たな変異ウイルスが出て、また2類に戻し対応をきつくするということは非常に困難です。

したがって、2類から5類にするのではなく、柔軟性のある新しい分類を作って医療体制などを考える工夫が必要なのではないか。これは医師会や医療関係者の皆さんからご提案いただいたことで、私も一つのアイデアとしてなるほどと思い、総裁選の時から申し上げてきました。

2類から5類と固定化するのではなく、状況の変化に応じて柔軟な対応ができるような工夫をする。いったん2類より少し緩い対応に移し、新たな変異ウイルスなどで感染状況が悪化した時でも決して慌てることがないような柔軟に運用できる仕組み作り、医療体制の構築が必要になると考えています。

本当は、ごく一般的なことなのに「症状が出る前から他者に感染させる」ことや「変異を繰り返す」ことをもって、新型コロナウイルスの特殊性だと考えていらっしゃるようで困ってしまうのですが・・・

岸田さん、ホント「いい人」だと思います。

役所や一定規模以上の企業に、仰るような柔軟対応ができるもんなら、この騒動自体とっくに終わってるでしょ。

偉い人が、きっぱり、明確に、「緩くしていい」と言わない限り、あれもこれもそれも、自分からは決して緩くしないのが日本人なのにね。