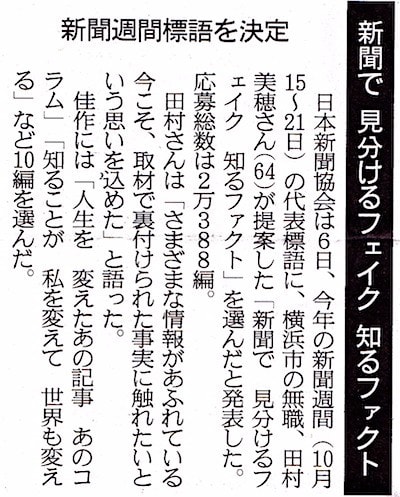

毎年10月15日から1週間・・・

「新聞週間」、だそうです。

で・・・

「危機のとき 確かな情報 頼れる新聞」(代表標語)、なんだそうです。

いやいや、この標語を考えた方に罪は無いんですが、

何かちょっと、受け取るこっちが恥ずかしい感じ?

「確かな情報」? う〜ん・・・

「頼れる新聞」? う〜ん、う〜ん・・・

他に情報源が少なかった昭和時代ならまだしも、ネット利用が一般化した今日、その情報の怪しさ、その存在の頼りにならないことと言ったらアナタ、ねえ、ですよ。

言うまでもなく、情報の速さという点では、新聞はネットにかないっこありません。

ならば、新聞は新聞にしかできないこと、すなわち解説とか一覧性とかに特化していく他ないでしょう。それでようやく、それなりの価値を維持することができる、かもしれない、といったところだと思います。

が、現実には、無意味にネットに対抗し、あるいは、真似をしようとしてます。

発行部数を維持するため、なんでしょうけど、朝日であれ産経であれ(ついでに中日であれ)自社のコアな購読者層にウケの良い紙面を作ろうとしているのが透けて見えちゃうんですよね。

で、却って購読者を減らし続けているっていう・・・

情報の受け手は「見たいものだけ見て、聞きたいことだけ聞く」(知る権利?)ばかりでケシカラン、としばしば批判されます。それ自体感心しませんが、ある程度、そういうものだろうとも思います。

しかし情報の送り手が、負けず劣らず「聞かせたいことを話し、読ませたいことを書く」ようになり(報道の自由?)、さらには「見せたいように切り取り、聞かせたいように貼り付ける」ことをも厭わなくなりました(表現の自由?)。

一方で「見せたくないものは撮らず、聞かせたくないことは話さない」てなことをしているという指摘もあります(報道しない自由!)。

常々「自由には責任が」とか「自由にも節度が」とか言ってる同じ人達がそういうことしているんですから、困ってしまいます。

ということで、うっかりこんな本を買ってしまいました。

帯にあるとおり、米国人が米国マスメディアを批判している本です。

はじめに 失われた報道の自由

第1章 政治的思想が色濃く反映されるニュース

第2章 建国初期の愛国メディア

第3章 現代の民主党機関紙的な報道

第4章 報道の自由に対する真の脅威

第5章 ニュース、プロパガンダ、事実ねつ造

第6章 ニューヨーク・タイムズの裏切り

第7章 共謀、権力乱用、人格についての真実

おわりに 質の基準がない仕事

という内容ですが、ワタクシ的に「ほほ〜」と感じたところを引いておきましょう。

かつて、ニュースといえば客観的な事実を集めたものだったが、いまは、社会運動(ソーシャル・アクティビズム)やプログレッシブ集団(米民主党急進左派を中心とする勢力。経済や社会などの問題解決で、政府による積極介入を志向)の意見、米民主党を支持する論調で埋め尽くされている。特定の意見やプロパガンダをニュースとしてまことしやかに流し、メディアがつくった「偽物」の出来事をあたかも事実のように報道し、ときにあえて事実を報道しないという選択をする。不都合な事実には目をつぶり、偏った報道を行い、あからさまに嘘をつく。(P.4〜5)

確かに、「トランプ候補者」「トランプ大統領」「トランプ政権」「トランプ支持者」に関するニュース報道を見ると、(中略)現在の報道現場やジャーナリストには、ジャーナリズムを社会運動ととらえる姿勢がしっかり根づいていることがよくわかる。(P.41)

もちろん、「ニュース」を見たり読んだりしたときに、鵜呑みにする人もいれば、疑いの目を向けてもつくり話が混じっていることを見抜けない場合もある。だが、報道機関が特定の政党を支持し、偏った報道をしていることを率直に認めないかぎり、私たちのほうで伝えられる内容を検討し、選別しなければならない。(P.127〜128)

メディアのジャーナリストや社説の執筆者は、明らかに間違ったストーリーを読者に信じ込ませようとしている。トランプ大統領は報道の自由に対してかつてない攻撃を始めた、そして自由な報道機関の信頼性と合衆国憲法修正第1条を脅かしている、と繰り返し訴える。それこそがメディアのプロパガンダであり、メディアがつくり上げた「偽の出来事」だ。残念ながら現在、民主党を支持するメディアを通じて人々が読み、聞き、見るものの多くにそれが当てはまるのである。(P.155)

トランプ大統領と同政権に対するメディアの主張は、そのほとんどが感情的なもので、実にいい加減なものもある。トランプを毎日のように猛攻撃するメディアの記事を読めば、読者はこう思うだろう。トランプは過去の大統領や政権からは想像もつかなかったやり方で大統領の職務と行政権限を不正に利用している、と。(P.232)

客観的な真実を伝えることを放棄し、それどころかアメリカ建国初期のメディアの信念や価値観を否定し、独立戦争までも否定する考え方は、ニューヨーク・タイムズ紙に始まったことではない。トランプ大統領が登場する前から存在した。〜〜〜報道機関とジャーナリストが、ジャーナリズムに対する姿勢を「根本から変革する」ために切迫感を持って一刻も早く行動しなければ、メディアの信頼性はますます地に堕ちるるだろう。〜〜〜トランプ大統領でもトランプ政権でもなく、かつてジャーナリズムを掲げていた報道機関自身がいま、報道の自由の大きな脅威となっている。(P.303〜304)

何ともはや、

マスメデイアの堕落ぶりは、洋の東西を問いませんね。

最後に、権威(?)の口を借りて、な手法。どちらもドイツの文豪ゲーテさんの言葉です。

Seit ich die Zeitungen nicht mehr lese, bin ich viel freieren Geistes.

(新聞を金輪際読まなくなってから、私は実に気持ちがいいです)

Wenn man einige Monate die Zeitungen nicht gelesen hat, und man liest sie alsdann zusammen, so zeigt sich erst, wieviel Zeit man mit diesen Papieren verdirbt.

(何か月か新聞を読まずに後からまとめて読んでみると、こんな紙切れを相手にいかに多くの時間を無駄にしていたかがわかる)

参考までに、こちら、旧ブログの過去記事です。

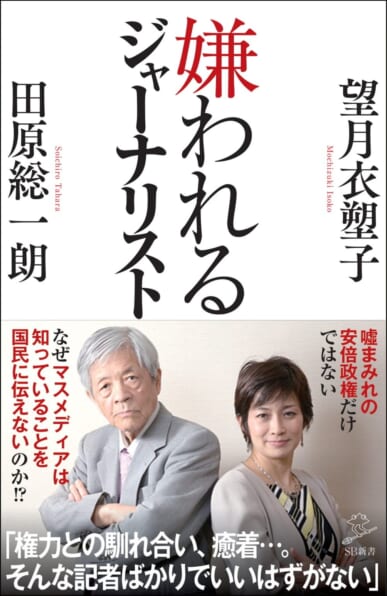

こんな本もあります。買う予定はないですど。

コロナ禍で露呈した権力とマスコミの馴れ合い。緊張感のないこの関係が、日本を停滞させる要因となっているのではないだろうか。ジャーナリストとは本来、波風を立てるもの。権力を監視し、対峙することで、国民の知る権利にこたえていくべきである。記者クラブに代表される従来のメディアのあり方がこのままでよいのか。新しい時代のジャーナリストに必要なこととは何か。嫌われることを厭わない二人が徹底討論。

いや、まあ、好きにしていただいたら良いんですけれども・・・

「嫌われることを厭わない」は嘘、少なくともカッコつけでしょう。(どの程度かは不明ですが)一定数いるイソコちゃん(と田原さん)大好きな人向けに「より一層好かれるため」に仕事してるわけで。

とりあえず、波風立てれば良いってもんじゃありませんよね。それに、この方々のいう「国民」にワタクシは含まれていないんだろうなと思うと、ちょっと哀しくもあります。

こんな本もありました。これもやっぱり買う気ないですけど。

ウソと欲と保身にまみれた日本の支配層、その暗部を間近で見ながらなぜメディアは報じようとしないのか? この国の「中枢」を蝕む病根を暴き出す!!

コロナ禍、黒川、森友……国難のなか、政権と、「なれ合いジャーナリストたち」は私たちの知らないところでいったいなにをしているのか?

権力が隠し、メディアが伝えない真実の姿とは?

最前線で弧闘する「新聞記者」望月衣塑子だからこそわかる迫真のドキュメント!

いや、まあ、何を言うのも自由ではありますが・・・

馴れ合ったらいかん、ということは分かります。けれども「孤闘」を自慢しているようじゃ真に迫ることはできない、というか、限界があるんじゃないかしら?

ネットでちょろちょろ調べたり、いきなり突撃取材したりで、それでどんな真実に辿り着けるって言うんでしょう。

〈「新聞記者」望月衣塑子〉って言われてもさ、目次には〈第一章 芸能と政治が切り結ぶ 映画「新聞記者」の衝撃・・・〉とかもあるんだけどさ。

こちら、ちょっと前に書いたものです。