ニューヨーク留学体験記第2弾のテーマは

「アメリカの大学の授業について」

今回は、アメリカの学部の授業の雰囲気をご紹介します。

日本人がイメージする

アメリカの大学の授業といえば...

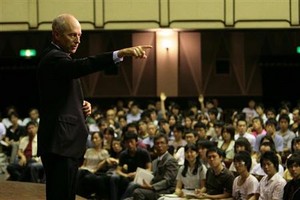

ハーバード大サンデル先生の授業。

先生はダイナミックに次々と話題を振って

生徒は積極的に発言する。

300人といる教室でも

みんなが居る前で堂々と自分の意見をぶつけ合う。

と、こんな感じではないでしょうか。

結論から申しますと

半分ホントで

半分ウソです。

そういった授業はだいたい

ビジネスの授業が多く

かつてはコンサルタントとして活躍されていたような

いわゆる「名物先生」の授業です。

300人くらいが入る大きな講堂のような教室。

先生が冗談や自らの体験を交えながら、

生徒を当てて行きます。

ところが、全ての授業がそこまでアグレッシブという訳ではありません。

大教室に集められてロシア語なまりの聞き取りづらい英語で

教科書を朗読するかのようなアメリカの議会制の授業かと思えば

30秒でも遅刻をすると欠席にされる神経質な美術史の先生

10人くらいのディスカッションという名目の単なるおしゃべり会など

全体の8割の授業は、とても刺激的な授業とは言えない雰囲気です。

日本の授業でも面白い授業が一部あることを考えると、

アメリカと比較しても良い授業の割合はそこまで変わらないかもしれません。

授業の内容も1、2年生向けの授業はあまりにレベルが低いです。

政治経済や数学などは

日本だと高校生くらいの内容がほとんどです。

アメリカ人の読み書きや計算などの能力は

実は意外にも低く、世界中でもだいたい30位くらいとされています。

先日コロンビア大学近くのコメディ劇場に足を運んだ時も

アメリカの教育水準の低さが笑いのネタにされていました。

しかし、それだけテストができない人が多いアメリカはなぜ世界一なのか。

留学に来て強く感じた2つの理由があります。

1つ目は平均で見ると低いが、出来る人はものすごく出来ること。

2つ目は知識や正確さよりもまず先にチャレンジすること。

日本の大学では、優秀な生徒は、だいたい大人しく授業を聞いています。

一方、アメリカの授業では、出来る2割くらいの生徒が、

先生から当てられたときも的確に答えるだけでなく、

先生の話した内容に自分が知っている意見をぶつけたり

新しい話題を提示したりして授業を引っ張っていきます。

出来ない人はとことんできないのですが、

上位の生徒は日本の上位よりも優秀だと感じます。

また、アメリカの授業では、いま持っている知識に関わらず、

「意見を持つことが大切」という姿勢を誰もが持っています。

これは全ての物事に言えることで、

「とにかくやっていくうちに」「必要なことだけ」後から「身につけて行く」といった態度を

授業外でも感じることも多くあります。

例えば、マンハッタンのムエタイジムに通っているのですが、

通常、初心者はパンチやキック、防御の型などを一通り覚えます。

ある程度の型を覚えるまでに、数ヶ月はかかるので、

それまでは地道に同じ動作を繰り返す練習を行い、

準備ができたところで実践練習へ移るのが普通です。

ところが、アメリカ人は練習を初めて1ヶ月もしないうちに

すぐスパークリングを始めます。

まだ出来ていない、まだ分からないことがあっても、

実践を「まずやってみる」「とにかくやる」

そういった精神が日本人とは違います。

(通っている ムエタイジム team coban NYC)

用意周到や大器晩成といった考え方はあまりなじまないと思います。

こだわりや細かいことは気にせず、

試行錯誤しながら、トライ・アンド・エラーを繰り返す。

いわゆるベンチャー企業が実践する

創業時の軌道修正しながら会社を成長させる

「リーンスタートアップ」

のやり方と相通じるところがあります。

日本ではテレビや家電などの製造業が

このままのやり方で良いのかと岐路に立たされています。

日本の製品が世界に通用しなくなっていると言われる現実を目の当たりにして、

アメリカでの留学を通して目標を達成するプロセスの違いは

非常に学ぶことが多くあります。

大学の授業内容そのものから学ぶことより

先生がどのように授業を組み立て、生徒がどのように参加しているか

という面からの方が学ぶことが大きい気がします。

今回は以上です。

今年のニューヨークは暖冬のようです。

1月は0度から氷点下くらいが普通ですが、

まだ氷点下の日が数えるほどです。

東京では大雪が降ったそうですね。

次回のテーマは

「ニューヨークでの遊び方」

30日に更新予定です。

それでは、また。

(参考)リーン・スタートアップ ―ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす/日経BP社

担当 佐野 (英語科3年)

heiseinokai@gaigokai.or.jp

質問等はお気軽にどうぞ