(1)もはや学校を生き残らせるためのモノ?

近年、少子化により存続が危ぶまれる学校が増えている。東京での話になるが、私たちが学生の頃は男子校・女子校だったのが共学になり、更に高校の生徒を半分にして中学部を作るという学校も増えている。私の出た学校も高校が11クラスあったが、今は半分にして中学部を作る事により生徒数を維持している。

そういう形で生き残ることが出来れば良いが、それでも生徒数を確保できない学校もあると聞く。そういう学校が留学生を受け入れ、生徒数を確保しているようだ。

場合によっては日本人より外国人の方が多く、日本人の生徒の方が肩身の狭い思いをしている学校もあると聞く。そういう学校って、存在意義があるのだろうか?と思ってもしまう。

(2)介護の専門学校について

「介護や福祉の道を目指したい」という学生にとっては大学に行くルートと専門学校に行くルートがある。ちなみに今回は高齢者・障害者の分野で話す。

大学に行く場合は社会福祉士の国家資格の受験資格が与えられる。更には様々な任用資格も取得できるため、福祉業界へ就職する人も多い。

また、専門学校では介護福祉士の国家資格が国家試験を受けることなく与えられる。そこでは現場に入る人も多い。

やはり我々第二次ベビーブームの頃から介護保険が始まった頃は介護の仕事というのは期待もあった。

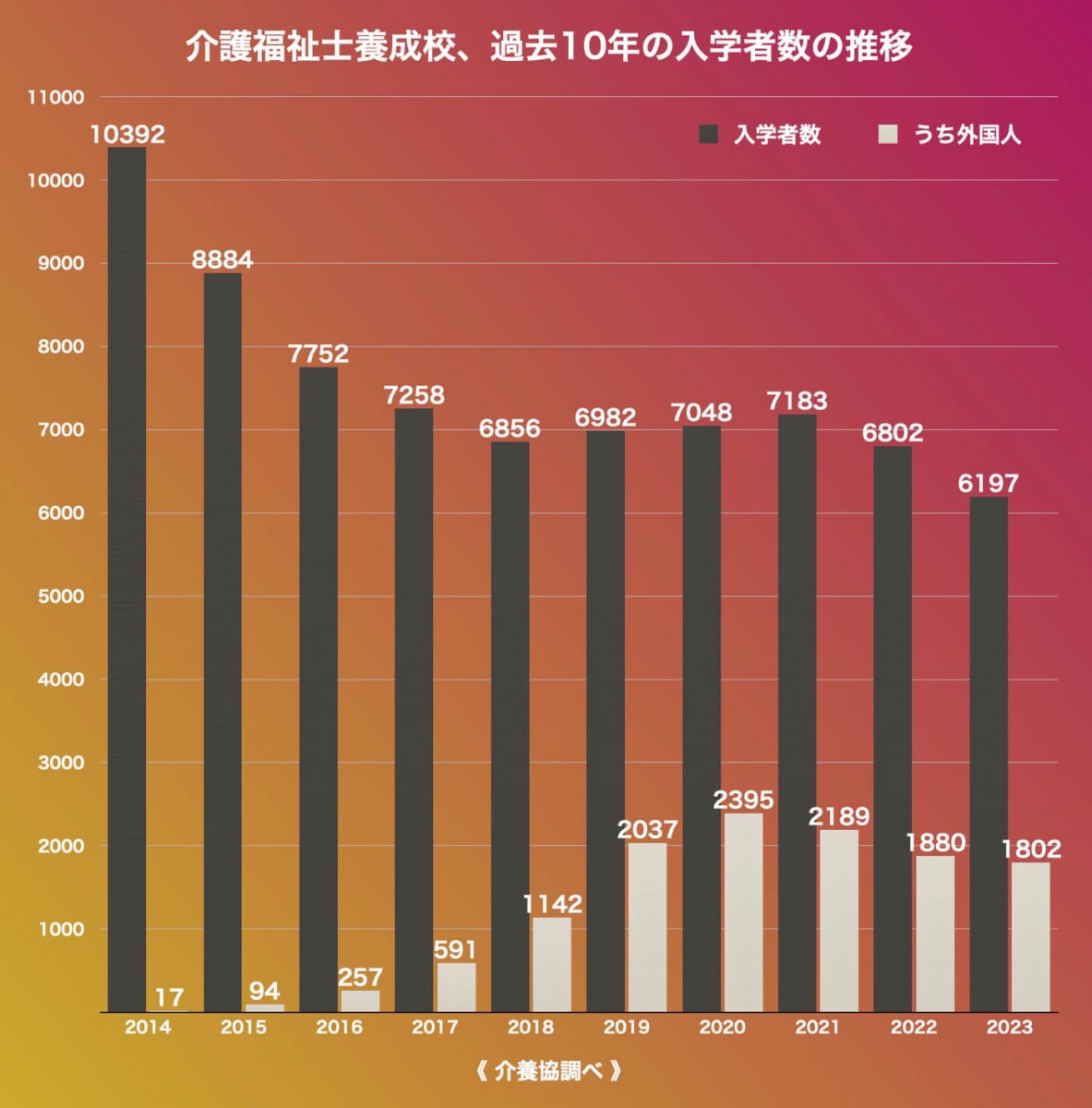

そんな中、介護の専門学校も多く設立され、ピークは2008年の434校、入学者は約2万人であった。

それが令和5年では入学者が6197人、養成校はちょっと古いデータだが2017年に377校、しかも定員割れを起こしているから定員を削減して何とか生き延びている数である。

この表以降は

2024年度 総数7386人 日本人 3797人 外国人 3589人

2025年度 総数7970人 日本人 3438人 外国人 4532人

(3)外国人のための日本の学校か

このような形で延命する業界というのは如何なものだろうか?と思う人は多いと思う。もしかしたらこういう外国人を入れる為に、補助金が出たりというのであれば、尚更疑問に思う人もいるだろう。

普通の企業であれば倒産である。いくら補助金を活用できても限界がある。それが当たり前であろう。

とはいえ、このように日本人の入学者が減少している今、外国人に頼らざるを得ないというのが介護の現実だ。国にしてみれば、このような批判はあるだろうが、人材確保のための施策は打っているという事なのだろう。

そもそも、介護というのはどういうものなのか。多様性の時代とは言うけれど、自分さえよければ人の世話をしなくても良いというのは、国の、そして人の在り方としても違うような気もする。