烏山線(宝積寺~烏山)は列車運行上宇都宮~宝積寺~烏山間であるという方が実際的です。その昔は常磐線とか水郡線に或は水戸線に繋がる心づもりであったのではないかと考え、『烏山線』(Wiki.)を読んでいたところ、その「歴史」の「前史」というところに

“現在の烏山線の路線敷設計画に至る以前の1894年(明治27年)、烏山町の島崎善平等は多雨期の鬼怒川をリスクと考え、これを渡る日本鉄道奥州線の長久保駅に接続するルートではなく、現在の水戸線川島駅に至る「常野鉄道」の開設を当時の栃木県知事佐藤暢に願い出た。これは実現せず、その後奥州線が東に移設され宝積寺駅が開業したため、烏山の小林初太郎と宝積寺の矢口縫太郎が中心となって「烏山人車鉄道会社」を設立し、烏山と宝積寺を結ぶ人車鉄道開設を求めることとなった。資金も集めて準備も進められたが、この計画も実現しなかった[8]”と書かれています。

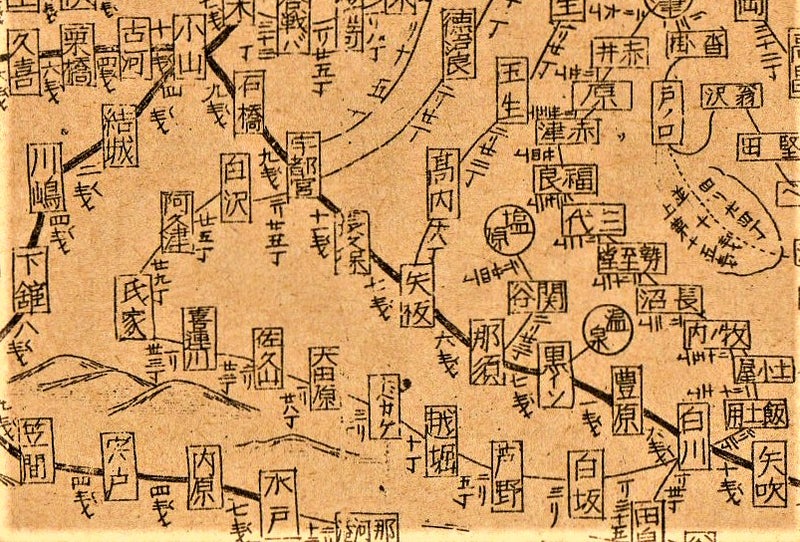

宝積寺駅は鬼怒川の左岸(この場合は東側)に位置し、東北本線が宇都宮から北の方へ出発すると、やけに東北方向に迂回して宝積寺駅に着いてから矢板駅まで進むと宇都宮駅からほぼ北方向に戻ってくるような線路の走りです。現在長久保駅は存在せず、「鬼怒川をリスク」とか「長久保駅に接続するルート」とか「奥州線が東に移設され宝積寺駅が開業」なる表現を見ると、どうも鬼怒川の流れる西側に長久保駅があったんでしょうか。『鐵道線路略図』(三立社、明治23年)は恐らく交通公社時刻表復刻版の付録と思われます。

「宇都宮」駅と「矢板」駅に挟まれて「長久保」駅と読めます。次に『長久保駅』(Wiki.)の「駅概要」です。

“1886年(明治19年)10月1日、日本鉄道の宇都宮駅 - 那須駅(現・西那須野駅)が開業。その1ヵ月後の同年11月1日に宇都宮駅と矢板駅間に開業した。

当時の駅年間営業実績は旅客31,850人、貨物6,612トン、運賃収入17,976円であった[1]。宇都宮駅 - 矢板駅間は夏季の鬼怒川の大水により護岸工事や橋脚の改修工事などに多額の費用を費やしていた。このため日本鉄道本線南区(大日本帝国陸地測量部明治25年測図には『東北鉄道』とある)は1897年(明治30年)2月25日に宇都宮駅 - 現在の蒲須坂駅の北側約700付近間のルート変更を行なった(現在の東北本線のルート)。それにより、1897年(明治30年)2月24日までの運行をもって廃止になった”。

長久保駅の運命は10年半足らずだったので、上記『鐵道線路略図』は大変貴重です。以前検討した大仏線の大仏駅を思い出します。宇都宮駅から蒲須坂(かますさか)駅の北700メートル辺りまでが元々の線路が東に膨らんだ区間で、有り難いことに『長久保駅』(Wiki.)は位置の経緯度を示してくれました。“座標:北緯36度42分32秒 東経139度56分50秒”。この地点を「スーパー地形」アプリで探しました。

東北新幹線が宇都宮駅から殆ど北方向に走っていますが、鬼怒川右岸にある宇都宮駅から岡本駅へと通過した列車が鬼怒川の橋を渡ると、宝積寺、氏家、蒲須坂と鬼怒川の左岸に回り込んでいます。+印が長久保駅の位置で蒲須坂駅の少し南ですから、鬼怒川の右岸に戻ったわけではありません。烏山~長久保間路線は鬼怒川増水のリスクを考えて廃止し、後の烏山~宝積寺路線が考慮されたと書いてあるものの、宝積寺駅も廃業した長久保駅も共に鬼怒川左岸にあって条件は同じように見受けられますが。

烏山から南に下り水戸線川島駅に接続する路線を考えたそうですが、上に掲げた明治23年(1890年)の線路略図に川島駅が見えますね。隣が下館駅というと、真岡鐵道真岡線(下館~茂木)と関東鉄道常総線(取手~下館)の起点です。そうすると幻の烏山~川島路線が出来ていたら、真岡鐵道とこの路線は南北方向に並行して走っていたことになりますが、如何にも両者は近すぎます。『真岡鐵道真岡線』(Wiki.)の「歴史」を読んだところ、こんな事が書かれていました。

“歴史は古く、1912年(明治45年)の官設鉄道真岡軽便線(もうかけいべんせん)下館駅 - 真岡駅間の開業に始まる。1920年(大正9年)には茂木駅まで全通した。しかし、地域の流動に合わない線形で、県都宇都宮との連絡鉄道(改正鉄道敷設法別表第37号「栃木県市塙ヨリ宝積寺に至ル鉄道」)も計画されたが実現に至らなかった[3]。なお、最初の着工前には、下館駅でなく、隣の川島駅を起点とし、一部工事も着工がされていたが、災害などで中止され、結局下館起点に変更となった。………”。

当初は川島駅から工事が始まっていたとのことです。烏山~川島間路線構想と関わりはあったのでしょうか。県の中心の宇都宮へ繋げたいため、宝積寺駅に接続する案もあったようですが、終点茂木駅から、後に烏山駅に繋げる計画は出なかったのでしょうか。或は茂木駅から東に延伸して水郡線のどこかの駅に接続するとか。

更に読み進めると書いてありましたよ。「歴史」のもっと下の「計画路線」です。

“改正鉄道敷設法で挙げられた真岡線に関係する予定線としては、以下のものがある。

・第36号「栃木県茂木ヨリ烏山ヲ経テ茨城県大子ニ至ル鉄道及栃木県大桶附近ヨリ分岐シテ黒磯ニ至ル鉄道」

・第38号「茨城県水戸ヨリ阿野沢ヲ経テ東野附近ニ至ル鉄道及阿野沢ヨリ分岐シテ栃木県茂木ニ至ル鐵道」

このうち前者は、1934年(昭和9年)に鉄道先行路線として常陸大子駅 - 烏山駅 - 茂木駅間に国鉄バス(後のジェイアールバス関東)常野線が開業したが、鉄道路線としては実現せず、……………。

また後者は、このうち茂木 - 長倉宿(現・常陸大宮市)間が国鉄長倉線として計画され、1937年(昭和12年)3月に着工[3]。………。しかし、太平洋戦争勃発による建設区間見直しで工事は中断、………また、1927年(昭和2年)に後者のルートのうち、水戸近くの赤塚駅と阿野沢付近の御前山駅(現・城里町)を結ぶ鉄道として茨城鉄道(のちの茨城交通茨城線)が開業したが、1971年(昭和46年)までに廃止された。茨城鉄道は御前山 - 長倉間の免許も取得していたが実現しなかった。…………”。

遠大な計画があったんですね。まとめると、

① ーア:下館~真岡~茂木~烏山~大子(常陸大子:水郡線)

① ーイ:下館~真岡~茂木~烏山~大桶(那須烏山市)~黒磯(東北本線)

② ーア:水戸~阿野沢~東野

② -イ:水戸~阿野沢~茂木

阿野沢とはどの辺りを言うのか、茨城鉄道の時刻表内の路線図を先ず調べます。1934年12月号『汽車時間表』(日本旅行協会)の路線図です。

赤塚~御前山路線が描かれており、阿野沢は御前山駅近辺だそうです。「東野」が水戸市東野町のことだとすれば、水戸駅や赤塚駅の5,6キロくらいでしょうか、南に位置します。すると②-アは水戸駅から北西に進んで南の方へ下りて常磐線を北から跨ぐことになります。②ーイは茨城交通茨城線を赤塚~御前山駅と辿り、更に茂木駅へ向かうことになります。

長倉宿が分かっていません。1950年10月号『時刻表』(日本交通公社)の路線図を見ると、

「御前山」の直ぐ上に「長倉宿」を見つけました。同時点の時刻表を。

共に国鉄自動車です。茂木線は烏山~茂木~長倉宿~御前山間を走っています。「茨城交通茨城線+国鉄自動車茂木線の茂木まで」が②-イに当たります。茨城交通は御前山駅から長倉駅(長倉宿駅)まで延伸する積もりでした。「計画路線」の文章中に「常野線」が載っていましたが、上記時刻表の下段です。烏山~常陸大子で、①-アの後半です。国鉄バスが鉄道化する望みは達せられませんでした。

栃木県と茨城県を東西に結ぶ鉄路は水戸線(小山~友部)しかないものの、夢が叶えられたら下館~真岡~茂木~烏山~常陸大子~水戸、下館~真岡~茂木~長倉~赤塚~水戸、宇都宮~宝積寺~烏山~常陸大子~水戸などの路線の繋がりが可能でした。

その昔に烏山線が名を挙げたことがありました。宝積寺駅~大金駅間切符をお守りにしていると御利益があると良かったですね。硬券の時代だったでしょうか。硬券と軟券のどっちが、取っておいて価値を感じまた嬉しいでしょうか。尤も、JRの今の切符がどんな体裁のものかの認識がありません。ICカードをもっぱら使い始めてどのくらい経つかしら。行く先明かさぬ「ミステリー列車」と呼ばれましたか、烏山線をそれの走ったことがありました。