今日5月3日は、作家、中国文学者の高橋和巳が残念ながら

1971年39歳で早逝してから50年の忌日である。

今私の手元には、文芸(河出書房新社)1971年7月、高橋和巳

追悼特集号があって、京都大学の恩師吉川幸次郎の哀辞がある。

詩に関する学の進歩の遅遅たるを恨む私は、私の才力の有限を感ずる故に、いっそう学者としての君に期待した。

嘗って私は君と六朝の詩人たちを論じ、君の最も敬愛した陸機、また潘学、石崇、、、みな平常の死を得なかったことに言及したときは、高橋よ、君は感慨を発して、本当にそうですね、といった。

君の病によっての死は、人々の死と同じでないけれども、高橋よ、私は曽ての君の感慨と似た感慨を抱かざるを得ない。

私は私の哽咽を君の霊にささげる。尚くは響けよ。(抜粋)

付記:哽咽 こうえつ、むせび泣くこと 尚くは 久しくは

この切々たる辞は読む度に涙がにじむ。

同号では葬儀委員長を務めた埴谷雄高を始め、小田実、野間宏、桑原武夫らの弔辞や在りし日の和己との思い出が綴られているほか、

妻で後に小説を書くたか子の「臨床日記」などがある。

小説といえば、ゲーテのいわゆるBildung(修養)小説と言われるマイスターや詩と真実などを読んだぐらいであったが、学生の頃仲間で話題であった高橋和己の書を手に取った。最初は「邪宗門」であったかと記憶している。

高橋和巳は学生時代に読んだ唯一、と言ってもよいくらいの小説家であり、50回忌にあたり、彼の最も敬愛した陸機についての博士論文「陸機の伝記とその文学」を彼への哀悼の気持ちを込めて読んだ。

(高橋和巳作品集9所収)

1959年博士論文として提出されたものだから、中国文学専門外の私にはよく意味のとれないところがある。

そこで高橋の後輩で同じく吉川門下の興膳宏の著作1973年中国詩文選の一つ、「潘岳 陸機」に助けを借りた。

陸機(261-303)は三国志の一つ 呉の国の名家に生まれた。

呉の国は、曹操の魏国を北に、劉備と諸葛孔明の蜀を西にした中国南部に位置し、孫権が229年建業(南京あたり)に呉王朝を立てた。

以後この建業に都を置いた東晋、南朝の宋、斉、梁、陳の各王朝(589年)までを六朝と呼ぶ。

孫家と陸家は姻戚の深い関係にあり、また、陸機の青年時代には王朝成立から既に50年前後経過し、独自の文化的風土が形成されていた、と和己は見る。

しかしその呉は後継者争いや内部争い、当初は英明と言われた孫晧(264-284)が酒色に溺れて国が乱れた。一方魏では265年禅譲により晋王朝が成立し、国力を蓄えて建業に侵攻し280年呉は滅びた。

呉の名家として富裕な生活を送っていた陸機の人生は、呉が晋に滅ばされたことで逆転する。

陸機は儒教を学んだが、儒教とは為政者の仁徳を持って政を司り、しかも謙虚を個人の徳とする。孔子は沢山の英明な弟子を育て、自らは宰相として仕官することを希ったが遂に果たせなかった。

儒教には老荘思想にある隠棲の道は予定されていない。

陸機は弟の陸雲とともに詩才を謳われたが、詩才は全軍を鼓舞する将軍の武器でもある。

例えば魏の太宗曹操は優れた詩人としても名高い。

20歳で呉が滅亡し、自らの才を天下に知らしめる方法を模索すれば、晋の都洛陽で名を上げるより他はない。

洛陽に出ても儒家の陸機は、戦争に敗れた国から来た、しかも国乱れて敗れた、と言うことが重なり屈折した心情であったろう。

洛陽に出るとき、陸機は以下の詩を読んでいる。

たづなをとりて長路に登り

嗚咽して密親(親しい人)を辞す

行き行きて遂に遠く

野途むなしくして人なし

夕べに憩いて(自分の)影をいだいて寝

朝にゆきては思いをふくみて泣く

枕を撫でて寝ぬるを能わず

衣を振るいて独り長く思う

都に出てみたものの頼るべき呉人はもとより居らず、

引き立ててくれる高官をさがして張華(232-300)を訪ねる。

張華は当代きっての文人でもあり、第一線を退いてはいたが国家の重鎮でもあった。だがいかんせん北方出身の傍流ではあったが。

張華は陸機の詩才を聞き及んでおり、陸機の呈した文章を読んでその天才的な才能に舌を巻き、陸機と弟の陸雲を晋の有力者に紹介する。しかし南人、敗北者の呉人である二人を見る目は冷たかった。

あるとき笵陽出身の貴族廬志に満座の中で

「陸孫と陸抗はあなたのなんに当たるかな」

と父祖の名前を本名を使って出される。当時は本名で呼ばず、

字(あざな)や官名で呼ぶのが礼儀とされていたのである。

しかも呼び捨てだから無礼・侮蔑であった。

しかし陸機はさりげなく

「君と廬いく、廬梃の関係と同じだよ」

とやり返す。

これが廬志に恨みを残し、後々彼の死に繋がる讒訴に至るのであるが、単に気が強い、と言うのではない。屈折した思いを背景に、へりくだること、阿ることを良しとせず、また対抗心もあったろう。

渇くとも盗泉の水を飲まず

熱くとも悪木の陰に憩わず

悪木 豈に枝なからんや

志士苦心多し

飢えては猛虎の窟に食らい

寒えては野雀の林に栖む

日は帰るも功は未だ建たず

時は往きて歳はすなわちくる

人生 誠に未だ易からず

なんぞここに此の衿を開かん

わが耿介の懐いをかえりみ

俯仰して古今に恥ず

自らを尊しとするが故に安易な妥協は出来ない

しかし仕官しなければ功も立てられない

気概、誇り、、、

それを証明するために如何とするか

人生は誠に容易ないとなみではない

人生の途上でどうしてこの胸の内を開かすことができよう

同化せず独自の信念を貫く生き方(耿介)

をしようとの決意を抱きつつも、古の賢者のごとく

その通りに行動し得ないことが口惜しくまた恥ずかしい。

陸機の心中は一言で言い尽くされるものではない。

上洛前の弁亡論では呉の滅亡の因を論じて歯ぎしりをし、

陸家の先達を称揚して自らを鼓舞する。

ここに陸機の詩や賦(散文詩)の魅力がある。

陸機は妻子(二人)あるも そのことを語らず、官吏としての仕事も語らない。友との交わりを語らず社会の有様に悲憤慷慨を吐かない。

具体的な事柄を超越して人間の運命を語る。

悲しいかな、川は水を集めて以て川をなし

水はとうとうと流れて終日止まない

人の世は人を集めて社会とし

人はだんだんと老いの坂を下ってゆく

いつの世にも新らたなる人はなく

何人も一つの世に久しく永らえる事はできない

先に友との交わりを語らず、と述べたが、政権の所在は不確かでめまぐるしく変わり、今日の友は明日の敵となることがしばしばの時代。

心を許す交わりを、その交わりに信を置き安住する事はできない。

高橋和巳は、この時期について

まことに多くの人材と才能が暗い政治の深淵に足をとられて死んでいった。希望を失って故郷に帰る者もあり、浪費と遊宴にあけくれる者もあったが文人たちの多くは憑かれたように権力に接近しようとし、政治的陰謀にも多く加担した。

しかも、来たるべき南朝の文学の方向を決定したのは彼らだったのである。(南朝の)修辞主義的傾向が急速に一般化したのは、発表や鑑賞の場の、軟化した清談の座との一致、表現自体のへの注目と批評ーあるいはまたそれに環をかける競争意識や、豪華なものにより高く価値を与える貴族的嗜好など(による)。

陸機個人は文章自体の政治的効用や道徳性に執着したけれども、

(残念ながらそれを)喪失していった空白的自由さも要因の一つであろう。

陸機は「文の賦」によって文章論を著した先駆者である。

そこで陸機は創作に取り組むまでの動機、事前に構想を練りそれを文字に写すプロセス、文の効用、文体論、文章の音楽性、創作技術等を論じた包括的な文学論である。

中国語の四声の確立は五世紀後半と言われるが、陸機は「音声」を五色になぞらえている。いずれにしても中国語が抑揚が豊かで、

これが詩の音律をもたらしている。

そして一字一音であるから五言詩、七言絶句は五音と七音、

俳句や三十一文字の源流である。

韻が大切な詩を、多言語に翻訳する時、失われるのものは多いのだが、日本では、四書五経は寺子屋や藩校で教えられ明治以降は「漢文塾」で学び明治の文豪と言われる人たちは漢文の素養が基礎にあった。更に脱線するが、和己も師の吉川幸次郎も中国語を四声で学んでいる。だから和己は文化大革命のさなか、訪中して紅衛兵と会話している。四声を学ばなければ漢詩も唐詩も本当には味わえないのだが、そこまでするには時間とエネルギーが大変だ。

まあ太極拳程度の中国語門外漢としてはなんとか筆談出来れば了としている。それでも中国語解釈参考書は読む必要があるが。

哲学者熊野純彦(1958~)が著した三島由紀夫論

があり、その はじめにー三島由紀夫と高橋和巳 という一章があり、

和己の三島論や和己ー三島の対談などに触れた後、

そして五十年の月日が流れ去って、高橋和巳は忘れられた。いっぽう三島由紀夫の作品はなお読まれ続けている。

一つの時代を生きて、同じ世代に迎えられ、ひとしく支持をうけた。高橋は時節に殉じて作品とともに消え、三島が時代を超えて生き残った、ということである。(同書7p)

著者は三島の自決も和己の死も中学生くらいだったのだろう。

だからといってそう簡単に高橋和巳を「時節に殉じて作品とともに消え」などと安直に決めつけないでもらいたい。

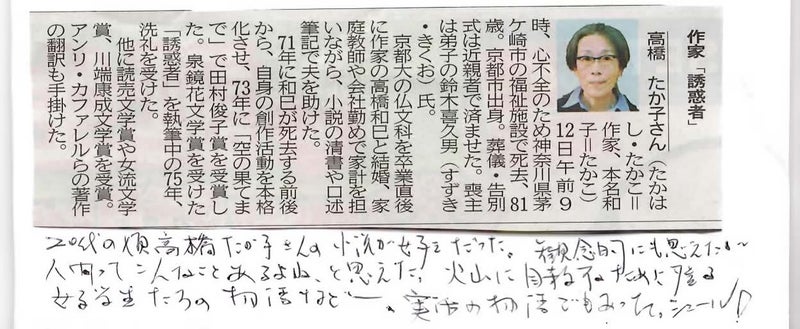

和己の没後25年、河出書房から「高橋和巳コレクション」全10巻が刊行されている。先に紹介した「高橋和巳作品集」では吉本隆明や野間宏、埴谷雄高や竹内好など錚々たる大家が巻末論文で高橋を論じているが、「コレクション」では巻末のエッセイが俵万智や中沢けい、あるいは妻の高橋たか子を含め全員が女性。

その9巻「日本の悪霊」では妻のたか子の友人であった三枝和子が

以下の文を書いている。

(この巻には、高橋ー三島の対談が掲載されている)

なくなってから四半世紀、新しい発想でコレクションの刊行が企画され、順調な成果が上がっていると聞く。新しい発想とは、生身の高橋和巳とも、高橋和巳の文学とも全く無縁でいた世代の人たちからの見直しである。彼女たちが、まるで明治か大正の文豪を扱うような感じで高橋和巳を読んでいるのが私には面白い。(486p抜粋)

私が面白く感じたのは、明治か大正の文豪云々である。

高橋の小説はむつかしい漢字の多い文体で、漢文の教養がベースにあった文豪たちとその面で似ていなくはない。

例えば三島の小説には結構親切にルビが振ってあるが、和己の小説にはとても少なく感じる。鴎外の渋江抽斎ですら結構ルビがある。

誰が著作権の管理を、と調べてみると、高橋たか子の弟子で翻訳家の鈴木晶氏が管理していたのを高橋たか子没後「近代文学館」に寄贈されたとのこと。漢字からますます縁遠くなる世代のために、ルビを振る、ということは多分これからもないのだろう。

ちなみに鈴木晶(本名喜久男)氏は元日経記者でエッセイストの鈴木涼美氏の父君である。

ちと脱線したが、私が熊野純彦にいいたいことは、高橋和巳が

「作品とともに消えた」と安易に決めつけないでもらいたい、と言うことだ。

吉川幸次郎に後継者と見込まれた高橋和巳には中国文学者としての著作が他にも多々ある。

今後それらを読んで高橋を偲ぶ機会もまたあろうかと思う。