大河ドラマ『光る君へ』今週の「月夜の陰謀」で、ついに「寛和の変」が勃発。

花山天皇は京都山科「元慶寺」で出家を遂げ、退位することになりました。

途中で女官に見つかりそうになったり、寵姫の手紙を取りに戻ろうとしたり、月明かりに驚いて足が止まったり…

秘密裏に、かつ急いでやらねばならないのに、緩急相次ぐ様子が描かれて、さながら潜入ミッション物の脱出シーンを見ているかのような緊張感がありましたねw

(車に乗ってゆらゆら行くのは、急ぐと車輪がうるさいから…でも急ぎたい!みたいなジリジリ感もあったかと)

花山帝が出家した翌朝、天皇の外戚である藤原義懐は、側近の惟成とともに「元慶寺」に辿りつきます。

急ぎ扉を開けてみると、そこにいたのは「目もつづらかなる小法師」となった、主君の姿でした。

「あな悲しやいみじや(なんと悲しい…おいたわしい…)」

義懐は涙を流すまま「お供いたします」とばかりに、その場で髪を下ろします。

花山天皇の落飾に続いて、権臣2人の出家。

「花山朝」は元慶寺に差し込む朝日の中で、わずか2年にして幕を下ろしてしまったのでした。

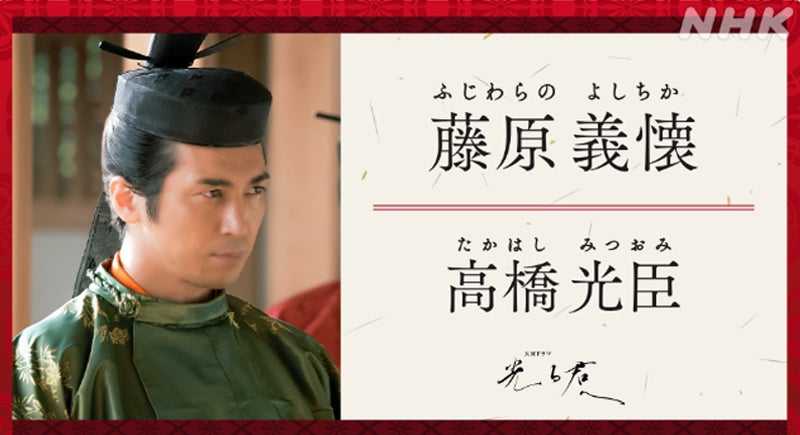

藤原義懐@高橋光臣さん

2024年大河ドラマ『光る君へ』より

しかし。『光る君へ』では、この感動的な最後のシーンは、ばっさりカット。

それどころか、天皇が悲嘆に暮れて出家に向かっていた夜に、義懐は「遊女らしき女たちと夜遊びして気づかなかった」という描写がなされておりました。

これはもう…残念無念…。

『栄花物語』によると、天皇の姿が消えたと知らせを受けた時。

義懐は「わが宝の君はいづくにあからめさせたまへるぞやと伏しまろび泣きたまふ(わが宝である主君はどこにお姿を隠しておしまいかと言って泣き転げた)」と描かれています。

だいぶ印象が違いますよね…。

思い返してみれば、『光る君へ』での義懐の描かれ方は、相当にヒドい。

若手貴族を取り込むために、「酒と女」でたらしこむという、なんだか下品なやり方を披露。

「陣の定」では、「下位のものから順番に」というルールを無視して発言。

「陣の定は、もうやらん」と暴言をいう天皇を諌めることなく、賛成しているかのように喜々として諸卿に申し渡し、その様はもはや悪役そのもの。

大事な「寛和の変」の時、夜遊びをして気づかなかった…。

そして、主君を愛おしく思いながら後を追って出家するシーンはなし。

ワタクシはそんなに義懐のおっかけではないですが、これでは不憫だなぁ…という気持ちでいっぱい…もうちょっと、何とかならんかったのかなぁ。

ところで、「寛和の変」が起きる、ほんの5日前。

義懐は「とある場所」に顔を見せています。

その出来事は、なんと清少納言の『枕草子』に記録されているのです。

題して「小白河といふ所は」。

定子のサロンができる前の出来事を『枕草子』が記録するのは珍しいのですが、ここでは清少納言と義懐が言葉を交わしていたりもしていて、長い章段なのですが、結構見所があるのです。

「寛和の変」直前の義懐が見られる出来事ということもあり、もしかしたら『光る君へ』で描かれるかな…でも紫式部も道長も出ないし、このドラマの義懐の解像度だと無理だろうか…と思っていたら、やっぱりやりませんでしたな…(乾笑)

一応、期待はしていたので、ドラマでやらないんなら、こっちでやってしまうよ…?

ということで、今日は『枕草子』の「小白河といふ所は」を、読み解いてみたいと。そんなブログになります。

だいぶ長い章段なんですが、せっかくなので原文を引用しながら、紹介していきたいと思います。

小白河といふ所は 小一条大将殿の御家ぞかし そこにて上達部 結縁の八講し給ふ

世の中の人 いみじうめでたき事にて「おそからん車などは 立つべきやうもなし」と言へば 露とともに起きて げにぞひまなかりける

轅の上にまたさし重ねて 三つばかりまではすこしものも聞こゆべし

六月十余日にて 暑きこと世に知らぬほどなり 池の蓮を見やるのみぞ いと涼しき心地する

左右の大臣たちをおき奉りては おはせぬ上達部なし 二藍の指貫 直衣 浅葱の帷子どもぞすかし給へる すこしおとなび給へるは 青鈍の指貫 白き袴もいと涼しげなり 佐理の宰相などもみな若やぎだちて すべてたふとき事のかぎりもあらず をかしき見物なり 廂の簾高うあげて 長押の上に上達部は奥にむきてながながとゐ給へり

その次には 殿上人 若君達 狩装束 直衣などもをかしうて えゐも定まらず ここかしこに立ちさまよひたるもいとをかし

寛和2年6月18日(986年)

「小白河殿」において「結縁の八講(法華経の講義)」という仏事が執り行われました。

清少納言も参加者の1人として、ここに登場してきます。招かれたのか、父の代理で送り込まれたのか、勝手に来たのか、どういう経緯なのかは不明なのですが。

「小白河殿」は、藤原済時(なりとき)の邸。藤原済時は小一条流藤原氏の人で、道長からすると祖父(師輔)の同母弟(師尹)の子、つまり従叔父(いとこおじ)にあたる人物です。

『光る君へ』では公式には配役は発表されていませんが、第7話「おかしきことこそ」の「陣の定」のシーンで顔は見せておりました。

ちなみに、従二位・権大納言・右近衛大将。「小一条大将殿」という呼称は、右近衛大将から来ているわけですな。

済時は、道長の兄・道隆の酒飲み友達で、道隆政権を支えた人。道隆が権力を握った後は出番が増えると思うのですが、なんで配役を発表しないのか…まぁ、それはさておき。

左大臣・源雅信と右大臣・藤原兼家以外、上達たちはみんな出揃っていて、噂通りの混みようを見せておりました。

6月の暑い日。「浅葱色の帷子を透かして」「白い袴」と、みんな涼しげな格好でいることに、清少納言のファッションチェックが入ります。

中でも藤原佐理は「佐理の宰相などもみな若やぎだちて(参議・佐理は若々しい衣裳で気取って参加していた)」と名指しで批評されていますw

(↑奥にいるのが藤原佐理。ちなみに「宰相」は「参議」の唐名)

参議なんていっぱいいるのに、佐理だけ名をあげつらって書かれているのは、なんでだろう?清少納言(あるいは父の元輔)と旧知だったのか、何かで(書で?スキャンダル系で?)有名だったのか、それとも単に「若作り」が目立っていたのか。

清少納言は、宮仕えする前は小野宮流のどこかに女房として働いていた…という説があり、それがもしかしたら佐理の邸だったのかもしれず。自分とこの主人だから、いつもと違う若作りが面白かった…という表れの可能性もありそう。

ちなみに、佐理は兼家とあまり接点がなかったようで、一条朝に入ると影が薄くなっていきます。そればかりか、道隆が息子の伊周を満員だった「参議」に押し込むために、大宰府への赴任を命じられて席を空けさせられてしまうという…。それが、定子がサロンを開く翌年の991年のこと。

佐理が太宰府に行ってしまったから、清少納言は御役御免となり、それを道隆が拾って定子のサロンに登用された…という時系列も繋げられたりします。本当はどうだったんだろう。

佐理をイジっているのは、こんなにも想像を膨らませてくれます(勝手にやってるだけだよw)

実方の兵衛佐 長明侍従など 家の子にて 今すこし出で入りなれたり まだ童なる君など いとをかしくておはす

「実方の兵衛佐」は、済時の養子(兄の子)の藤原実方(さねかた)。『百人一首』51番歌の詠み人でお馴染み。生年不詳。

寛和2年6月の当時、正五位下・左近衛少将・兼播磨権介なので、なんで「兵衛佐」と呼ばれているのかは、よく分からず。

「清少納言の恋人だった」とも言われる人なので、むかし付き合っていた頃に「兵衛佐」だったんですかね。

「長命侍従」は、済時の息子である藤原相任。天禄2年(971年)生まれなので、この時14歳。「長命」は幼名らしいです。

「侍従」は天皇に近侍する官人。同じく「侍従」に、あの藤原行成もおりました。ということは、「長命侍従」と「行成」は同僚と言うことですね。

「長命侍従」は花山帝の出家後、同じ年に出家して、「天皇の後を追ったのでは」と考えられます。「藤原相任」であった期間がわずかなので、清少納言は「相任」の名を知らず、幼名で呼んだのかもしれません。

他にも、済時の子である為任か通任かあたりもいたようで、「まだ童なる君など いとをかしくておはす(まだ子供の若君は可愛くていらっしゃる)」と、清少納言のイイネを得ておりますw

ともあれ、家の子である実方や相任らが、客人たちを出迎えたり接待したりしながら、「結縁の八講」を講義する法師を待っている様子が伺えますな。

すこし日たくるほどに 三位の中将とは関白殿をぞ聞こえし 唐のうすものの二藍の御直衣 二藍の織物の指貫 濃蘇芳の下の御袴に はりたる白き単衣のいみじうあざやかなるを着給ひて あゆみ入り給へる さばかりかろび涼しげなる御中に 暑かはしげなるべかりけれど いといみじうめでたしとぞ見え給ふ

朴 塗骨など 骨はかはれど ただ赤き紙を おしなべて使ひ持ち給へるは

撫子のいみじく咲きたるにぞいとよく似たる

まだ講師ものぼらぬほど 懸盤して 何にかあらん 物まゐるなるべし

日が昇って来た頃、「三位の中将」がやってきます。

「三位の中将とは関白殿をぞ聞こえし(三位の中将…っていうのは後の関白様のことね)」ということは、後の関白…清少納言が仕えた定子の父上・藤原道隆。

ご存知、道長の一番上のお兄さんですねー。

将来仕える姫様の父上のことだけあって、「唐のうすものの二藍の御直衣」「二藍の織物の指貫」「濃蘇芳の下の御袴」「はりたる白き単衣」と、ファッションチェックが細かく行き届いていますw

ともあれ、ここで考えたいのは「兼家は来ていないのに、道隆は来ている」こと。

実は「寛和の変」の直後、花山帝を連れ出す功績をたてた道兼は「蔵人頭」への昇進を果たしているのに対し、道隆は昇進していません。

ここから、「道隆は政変に反対で、兼家とは仲違いして、『寛和の変』には参加していなかったのではないか」と言う説があります。

これに反論する1つが「陽動担当」だったのでは…という説。

つまり、「父が構築している作戦」から義懐の目を逸らすため、この「小白河殿の結縁の八講」に囮となって参加していたのでは…と。その根拠が、この『枕草子』というわけ。

もっとも、大河ドラマでは「剣璽を運ぶ役」で参加していた説を採ったので、兼家とは反目していないことになりました(それでも、陽動作戦を担っていた可能性は、あるわけですが)

まぁ、真相は分からないわけですが、先にも言った通り、主催者の済時(小一条大将)は道隆の「酒飲み友達」なので、仲良しの義理で参加していたのかもしれませんね。

義懐の中納言の御様 常よりもまさりておはするぞかぎりなきや 色あひのはなばなといみじうにほひあざやかなるに いづれともなき中の帷子を これはまことにすべてただ直衣ひとつを着たるやうにて 常に車どもの方を見おこせつつ 物など言ひかけ給ふ をかしと見ぬひとはなかりけん

いよいよ、今回のメイン「義懐」が登場。

「寛和の変」の直前、義懐は従二位・権中納言。呼び方も「義懐の中納言」になっています。

この場にいる上達らは「色あひのはなばなといみじう(色合いが華やかで)」「にほひあざやかなるに(いいにおいがして)」と、「みんなステキ☆」と好印象を見せる中。

「いづれともなき中の帷子を(みんな下に帷子を着ているのだけど)」

「これはまことにすべてただ直衣ひとつを着たるやうにて(直衣1つだけを着ているかのようにスッと着こなして)」

義懐に対してだけはファッションチェックの五つ星を与えた上で、

「をかしと見ぬひとはなかりけん(彼を「cool」と思わない人はいないでしょう)」

とベタ褒め。もうベタ褒めなのであります。

後に来たる車の ひまもなかりければ 池に引きよせて立ちたるを 見給ひて

実方の君に「消息をつきづきしういひつべからん者一人」と召せば いかなる人にかあらん 選りて率ておはしたり

「いかがいひやるべき」と 近うゐ給ふかぎりのたまひあはせてやり給ふ言葉は聞こえず いみじう用意して車のもとへ歩みよるを かつ笑ひ給ふ

後の方によりていふめる 久しう立てれば「歌などよむにやあらん 兵衛の佐 返し思ひまうけよ」など笑ひて いつしか返り事聞かんと あるかぎり おとな上達部まで皆そなたざまに見やり給へり げにぞ顕証の人まで見やりしもをかしかりし

返り事聞きたるにや すこしあゆみ来るほどに 扇をさし出でて呼びかへせば 歌などの文字いひあやまりてばかりや かうは呼びかへさん 久しかりつるほど おのづからあるべきことは なほすべくもあらじものをとぞ覚えたる

近うまゐりつくも心もとなく「いかに いかに」と 誰も誰も問ひ給ふ ふとも言はず 権中納言ぞのたまひつれば そこにまゐり けしきばみ申す 三位の中将「とく言へ あまり有心過ぎて しそこなふな」とのたまふに「これもただ同じことになん侍る」といふは聞こゆ

藤大納言 人よりけにさしのぞきて「いかが言ひたるぞ」とのたまふめれば 三位の中将 「いとなほき木をなん押し折ためる」と聞こえ給ふに うち笑ひ給へば みな何となくさと笑ふ声 聞こえやすらん

ここから、後から遣って来た謎の女車へ、義懐がナンパをかけるパートがスタ―ト。

…仏事の日にナンパしてるって、何やってんだ…というかんじなのですが、講師がまだ来なくてヒマ過ぎるのだから仕方ありません。始業のチャイムが鳴ったのに先生がまだ来ない教室みたいなノリでしょうか。

暑い暑い夏の小白河殿。大盛況で混雑し、車がぎゅうぎゅう詰めになっているところに、女車がやって来て、入れないために池のほとりに停めました。

「あれ誰?どうなってるか教えてよ」と気にしている義懐。「では、聞いてくるものを1人遣わしますので」と実方が誰かを様子見に行かせます。

しかし帰りが遅いので、義懐が「歌でも詠んでるのかな?実方、返歌の用意をしておいてな」と実方をイジって笑いを起こしているうちに、使いの者が「やっちまった顔」をして戻ってきます。

「どうした?」「なんて言ってた?」と興味津々にあちこちに聞かれるも、まっすぐ義懐のところに戻っていこうとするので、道隆は「はやく申せ。もったいぶってスベるなよ」と急かしたりしています。

藤原為光(藤大納言)が身を乗り出して「何と言ったんだ?」と聞いたところに、道隆が「真っ直ぐな木を無理に曲げようとして折ってしまったようです(当時使われていた諺か何かかも?)」と言うと、為光は大笑い。

周囲もつられて、女の車まで届かんばかりの大爆笑となっています。

為光は、このたび花山帝が出家する原因となった、忯子の父君。兼家の異母弟で、義懐とは「舅」にして「義理の兄弟」という、2重の縁組を組んでいる縁戚です。

花山天皇が見初めた忯子(よしこ)を入内させることに、為光は難色を示していたみたい。なぜ渋っていたのかは不明ですが、政治的なことよりは、花山天皇の個人的問題(女癖の悪さ?狂気?)または忯子自身の問題(体が弱かった?)を気にしていた可能性は高そうです。

花山天皇の意を受けた義懐に、しつこく懇願・説得されて折れ、入内させてみたら、妊娠中の体調が悪いところを何度も内裏に呼びつけられる無理を重ねられて、娘は出産前に亡くなってしまいました。

「娘が亡くなったのは、義懐のせい」と憤っていてもいいところですが、この場ではそんな素振りはなく。

まぁ、亡くなってから1年ほど経過しているので、寂しさや怒りはとっくに静まっていたのかもしれないですが、ここで義懐やら道隆やら、みんなと笑っている姿が、なんだかほっこりさせられますねー。

中納言「さて呼びかへさざりつる先はいかが言ひつる これや直したる定」と問ひ給へば「久しう立ちて侍りつれど ともかくも侍らざりつれば

『さば 帰り参りなん』とて帰り侍りつるに 呼びて」などぞ申す

「誰が車ならん 見知り給へりや」などあやしがり給ひて「いざ 歌よみて この度はやらん」などのたまふほどに 講師のぼりぬれば みなゐしづまりて そなたをのみ見るほどに 車はかい消つやうに失せにけり

下簾など ただ今日始めたりと見えて 濃き単衣がさねに二藍の織物 蘇芳の薄物のうは着など 後にも摺りたる裳 やがて広げながらうちさげなどして 何人ならん 何かはまた かたほならんことよりは げにと聞こえて なかなかいとよしとぞおぼゆる

義懐は「結局、あれ誰なんですか?どなたか知らないですか?」と不思議がって、「じゃあ、次は歌を送って様子でも見てみますかね??」と冗談なんだか真面目な次の算段なんだかを飛ばしたところで、講師が到着。

みんな静粛に佇まいを正すと、その車はいつの間にかいなくなっておりました。

清少納言は「あんな中途半端な返事をするよりは、黙って居なくなった方がマシだわね」と感想を述べています。

朝座の講師清範 高座の上も光満ちたる心地していみじうぞあるや

暑さのわびしきにそへて しさしたる事の 今日過ぐすまじきをうち置きて

ただすこし聞きて帰りなんとしつるに しきなみにつどひたる車なれば 出づべき方もなし

朝講果てなばなほいかで出なむと 上なる車どもに消息すれば 近く立たんがうれしさにや はやばやと引き出であけて出だすを見給ひて いとかしがましきまで老上達部さへ笑ひにくむをも 聞き入れずいらへもせで 強ひてせばがり出づれば 権中納言の「やや まかぬるもよし」とて うち笑み給へるぞめでたき

それも耳にもとまらず 暑きにまどはし出でて 人して「五千人の中には入らせ給はぬやうあらじ」と聞こえかけて帰りにき

いよいよ講師が到着して「結縁の八講」の朝の部がスタート。

しかし、日が高くなったので暑過ぎる上に、八講がすぐ終わるだろうと思ってやりかけたまま来てしまった作業が残っているのもあり、清少納言は車を返らせて帰ってしまおうとします。

それを見かけ「帰っちまう奴がいるぞ」と騒がしく笑いたてる上達たち。

義懐が「まかぬるもよし(帰るのもいいだろう)」と大きく笑うので、清少納言は「こうも暑いと、義懐さまもそのうち『5千人』の1人になりますよ、きっと」と呼び掛けて帰路に付きました。

これ、実は「五千起去」という故事にならったやりとり。

「五千起去」とは、釈迦が1万人の聴衆を前に説法を始めた時、「そんな下らねぇ話は御免だ」といって、半分の5千人が出て行こうとするのですが、それを釈迦は「こんな思い上がった連中は、帰ってもらって構わない」とあえて制止しなかった…という話。

「五千人の中には入らせ給はぬやうあらじ(『5千人』の1人になりますよ、きっと)」とは、「あなたも帰っちゃうことになりますよ」ということ。

「五千起去」は、『法華経』第1巻「方便品(ほうべんぼん)」に出て来る話なので、「結縁の八講」では初日の朝の部、つまり、この描かれている場面の講義内容だったと考えられるみたい。

義懐は、それを踏まえて「まかぬるもよし」と言って笑っていたというわけ。

清少納言もそれをすぐ察知したからこそ、同じ「方便品」を用いて「五千人の中には入らせ給はぬやうあらじ」とやり返せたというわけです。

清少納言の機知の聡さと、教養棒で殴りかかる好戦的性格が伺える(笑)一文ですが、このやり取りをそばで見ていた道隆が、後年になって定子の元に登用するきっかけになった…とも言われています。

もしそうだとしたら、定子のサロンが開かれるのは正暦元年(990年)、清少納言が仕え始めた時期は正暦4年(993年)冬頃。その7年も前から道隆とは面識があって、彼女を女房として招く下地ができていたということになりますかねー。

その始めより やがて果つる日まで立てたる車のありけるに 人寄り来とも見えず すべてただあさましう絵などのやうにて過ぐしければ ありがたくめでたく心にくく いかなる人ならん いかで知らん と問ひたづね給ひけるを聞き給ひて 藤大納言などは「何かめでたからん いとにくく ゆゆしき者にこそあなれ」とのたまひけるこそをかしかりしか

「結縁の八講」は、3日間の日程で行われたみたい。つまり、6月18日から20日までやったということですね。

清少納言は、初日はちょっとだけ聞いて帰りましたが、中日と最終日も足は運んでいたのか、お話は終わらずに続きます。

ただ、差し込まれたのは「八講の初日から最終日まで、ひっそりと停まって話を聞いていた女車がいた」という、謎の一節。

義懐は「ありがたく(奥ゆかしく)めでたく(素晴らしく)心にくく(感心だ)」と好感触。「あれは誰?どこの人?」と周囲に聞いて回ります。

すると、為光が「何かめでたからん(何が素晴らしいのか)いとにくく(ばかばかしい)ゆゆしき者にこそあなれ(ヘンなヤツに決まっている)」と横槍。

義懐の女趣味の悪さを茶化して楽しんでいるようにも見えますな。清少納言も「をかしかりしか(おかしかった)」と言っております。

さてその二十日あまりに 中納言 法師になり給ひにしこそ あはれなりしか

桜など散りぬるも なほ世の常なりや 「おくをまつまの」とだに言ふべくもあらぬ御ありさまにこそ見え給ひしか

6月20日に「結縁の八講」が終わって、わずか数日後の、6月23日に起きた「寛和の変」で、花山天皇が出家をした翌朝。

あの直衣をスっと着こなし、上達や女性たちにジョークを飛ばし飛ばされて楽しげだった、「をかしと見ぬひとはなかりけん」だった義懐が、天皇の後を追って、潔く出家を遂げました。

従二位・権中納言という高位を擲って、主君に殉じたのです。

たった2日あまりでの、この激変ぶり。

「桜など散りぬるも なほ世の常なりや(桜などの花が散ってしまうのも世の常)」

「『おくをまつまの』とだに言ふべくもあらぬ(『置くを待つ間の』だけでも、せめて待って…と言うこともできなかったのだろうな)」

と、清少納言は想いを寄せています。

「おくをまつまの」は、源宗于(むねゆき。光孝源氏。『百人一首』28番歌の詠み人でもあります)が詠んだ和歌から引用された言葉。

白露の おくをまつまの 朝顔は

見ずぞなかなか あるべかりける

源宗于/新勅撰集 恋 820

直訳すると「朝、白露が溜まるまでの、ほんのわずかな時間さえ朝顔は待ってくれなかった。ならばいっそ、見ない方が良かったのかもしれない」みたいな意味。

「置くを待つ間」は「朝顔の葉に露が溜まる、そんなわずかな時間」という意味。

それほどの時間も待たせてくれない事態の急展開、あっけなく転がり落ちる無常な出来事を、この言葉で表しているわけですなー。

(「ならばいっそ、見ない方が良かったかもしれない」という下の句まで、義懐に繋げるかどうかは意見が分かれる所のようです)

というわけで、「小白河といふ所は」については、以上。

『光る君へ』で見られた人物像とは違った、周囲に明るさを振りまいて気を使っていて、衣裳もスっと着こなした、ナイスガイな義懐の姿を掘り起こしてみました。

これが義懐のイメージを取り戻してくれたら幸いです。

…まぁ、女好きそうなところは、『光る君へ』と似たり寄ったりな印象もありますかね(笑)

以下、余談。

余談、その1。

義懐の「やや まかぬるもよし」というイジリに対して「五千人の中には入らせ給はぬやうあらじ」と言い返したという、清少納言。

義懐は花山帝の叔父にして、従二位権中納言の高位にある人物。

そんな高貴な御方が、大勢いる人たちの中の1人に過ぎない清少納言に言葉をかけ、清少納言が言い返すなんて、そんなことがあり得るのだろうか?

「清少納言の作り話では…」となってしまうところなんですが、実は義懐と清少納言は、全くの赤の他人ではありません。

義懐は、藤原為雅の娘と結婚しているのですが、彼女の母の兄が、清少納言の姉と結婚しているのです。

つまり、義懐にとって清少納言とは、義母の兄の妻の妹。

うーむ…ここまで来ると「ほぼ赤の他人」ですか(笑)

まぁ、親戚筋に「才女がいる」との噂を何らかの形で聞いていて、知っていた可能性はあるかもしれませんね…?というあたりですかね。

余談、その2。

「小白河といふ所」は、いわゆる『枕草子』の「日記的章段」という部類の章で、しかも宮仕えするよりはるか前のことを描いているので、珍しい箇所の1つだとされています。

ここには、定子の父・道隆が登場しているので、その若き日の話(初めて会った時の話?)を定子にするために、書き起こしたのかもしれません。

しかし、この段には、不可解な「ある言葉」が書かれていて、それはもしかしたら、この段を書いた本当の動機に繋がってるのではないか?と、深読みできたりするのです。

『枕草子』といえば「をかし」の文学…というのは、割りと知られている話ではなかろうか。

「をかし」というのは、「面白い」「興味深い」「趣がある」「おかしい」「美しい」「風情がある」のような意味の言葉。

平安時代に文学で「をかし」を使うことは、ほぼなかったようで、『枕草子』が彗星の如く現れたような印象を与えるのは、随筆と言う文体もさることながら、この「をかし」を主軸においているからこそ。

「をかし」に対するのが「あはれ」。「寂しさ」「侘びしさ」「悲しさ」「しみじみ」「情け」といった意味の言葉で、平安文学ではよく見かける中で、清少納言は『枕草子』において「あはれ」を使おうとしなかったことで知られています。

清少納言が出仕していた定子のサロンは、定子の実家「中関白家」の没落と共に、わずかな年月で衰退し、やがて消えていく運命にありました。

文化的で華やかだった定子のサロンが「没落」のひとことで片付けられ、忘れ去られ、消えてゆく。清少納言は、それを許せなかった。

『枕草子』が後世に残されたのは、そうした清少納言の執念だった…と言われています。

すると、「あはれ」は使うことができません。「あはれ」は客観的な言葉なので、使うと物事が客観的に展開し、消えてしまった現実が、すぐ目の前に現れてしまうからです。

しかし「をかし」なら、主観的な言葉なので、使っても観念の世界を飛び回るだけで、現実には戻ってきません。

あの日の定子のサロンを幻燈で映し出すように描くには、「をかし」で『枕草子』を編みあげるしかない。

『枕草子』は、そんな悲しくも意志の強い清少納言の「をかしの文学」によって世界観が象られている…というわけ。

しかし、この「小白河といふ所」には、最後の行に一か所、清少納言があれほど避けていたはずの「あはれ」が使われています。

さてその二十日あまりに 中納言 法師になり給ひにしこそ あはれなりしか

桜など散りぬるも なほ世の常なりや 「おくをまつまの」とだに言ふべくもあらぬ御ありさまにこそ見え給ひしか

清少納言が、定子のサロンが開かれるよりはるか昔の話を『枕草子』で語った理由。

それは、この「あはれ」にこそあるのかもしれません。

定子のサロンは没落した。でも、明るくて文化的で「をかし」の世界だったのを、忘れて欲しくない。

その一方で、没落の果てに消えてしまった、朝顔が咲くのを待てなかった「あはれ」という現実。

義懐は花山帝の外戚として若くして権勢をものにし、輝いていた。でも、数日後には法師となってしまった。

「あはれなりしか」

昔話をしているようでいて、どこか他の意を含ませているような。

「小白河といふ所」には、そんなにおいがしてしまうんですよねぇ。