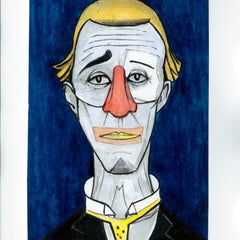

マネ 「笛を吹く少年」を模写しました。

reproduction for study: the piece of fine art painted by Edouard Manet

MUSE ACRYBROCK F6 / 透明水彩

F6/透明水彩

古典的美術の世界は、

宗教画や権力者・貴族のための絵画が主流で、制約だらけだったそうです。

輪郭線を描いてはいけない、

花瓶にいけられた切り花はいいけど野生の花はだめ、

貴族が乗る馬はいいけど家畜や虫等の生物はだめ、

女性の後ろ姿はだめ、

俯瞰の絵はだめ(俯瞰できるのは神のみ)

、、等々です。

そういう閉鎖的な古典派重鎮たちに対抗したのが「印象派」と呼ばれる画家たちです。

ある時、偶然見た浮世絵や日本画が、そのような制約もなく、自由奔放に市井の情景を描いているのに驚き、強い影響を受けたのです。

ポスト印象派のマネはこの「笛を吹く少年」でズボンの黒い縦線を描くことで巧妙に輪郭線を描いたり、日本画的な平板な表現をしたため、発表当時は酷評されたとのことです。

輪郭線に関しては、現在でも洋画の世界ではNGとする人が多いです。

美術学校の入試では輪郭線を描くのはご法度と聞いたことがあります。

が、日本では、私もそうですが、

日本画やマンガの影響か、子供の頃から まず輪郭線で形を描いて、その後で線の中をはみ出さないよう色を塗っていくという「ぬり絵方式」で教わってきているので、そこからなかなか脱却できないですよね。

ちなみになぜ輪郭線がNGかというと、世の中に輪郭はあるけど輪郭線は存在しない、

つまり、明度や色相の相対的な差が結果として輪郭になっているけど、輪郭線という「線」は存在しない。

特に曲面においては面は連続しているが、輪郭線を描くとそこで途切れてしまい立体感がなくなる、

というものらしいです。(聞いた話のうけうりです)

プロを目指すわけでもなく趣味レベルで日々勉強中の私的には、

最終的には好きなように描けばいいんじゃないか と思ってますが、輪郭線ありきの時代で育ってきたので、とりあえず一旦は勉強のため なるべく描かないように練習はしようと思っています。

が、、、、、ついつい輪郭線に頼ってしまいます。

難しいですね。

浮世絵に話を戻すと、

ちなみに、葛飾北斎は、

1999年米「LIFE」誌で、この千年間で最も偉大な業績を残した世界の100人の中で日本人でただ一人86位で選ばれました。

1位:エジソン、2位:コロンブス、3位:マルチン・ルター、、、85位:ヘレンケラー、、、88位:エリザベス1世、、、90位:ウォルト・ディズニー、、、、、

北斎、すごいですね!

今日は理屈ばかりで長文になってしまいました。

よろしかったらクリックお願いします

↓