生きることに意味はあるのか?

これは非常に重い命題である。

結論から言えば、意味はない。

無意味である。

ある種の宗教では、無理やりこれを補強して、

「意味がある」という解釈を拵えがちだが、

全くそんなことはない。

生きようが死のうが、

そこには全く意味などない。

バクテリアでも、みてみればわかる。

一つのバクテリアが繁殖して、

それがある極に達すると、

環境自体が変節し、

それ以上増えられない状態

になる。

(養分的枯渇)

すると、

今度は又、別のバクテリアが生起してくる。

(藻類)

無限生起的で、とりとめない。

ここに、なにかしらの意味があるか?

どのバクテリアが善的で、

どのバクテリアがそうでないか?

バクテリアの生と死に意味はあるか?

意味なんてあるわけない。

意味なんてないのだから😁。

(トートロジー的同義反復)

これと同様の問題は、「知る」ということにも、

そっくり、当てはまる。

「何かを知る」ということは、

「知っていることが増える」と同時に、

(というよりもむしろ)

「知らないことが増える」状態である。

何かを知ることととは、本質的に、

次のなにか知らないことを見つけることだ。

それは、山登りというよりは、

渓谷にロープを伝っておりていく行為に、

似ている。

「知る」ということが、もし、

山的なら、頂きが存在するが、

(完成された知)

知るということは谷的なので、底が存在しない。

なぜなら、下は、無意味(神的深淵)で、

開かれているからだ。

どこまでおりても、キリはない。

知れば知るほど、知らないことが発見されるからだ。

ある植物が緑色で、ある植物が茶色で、

あるキノコが黒色をしているのはなぜか?

ある色がそう見える原理は「解明」できても、

それがなぜそうなるのか?

ある種の植物はなぜ、緑色の波長の光を利用せず、

反射するのか?

なぜ、赤でなく、緑なのか?

あるいは、

緑がなぜ、原理的に緑なのか?

色のスペクトルとはなにか?

「緑」とは何なのか?

最後には、原理的に解明不能の混沌が広がっている。

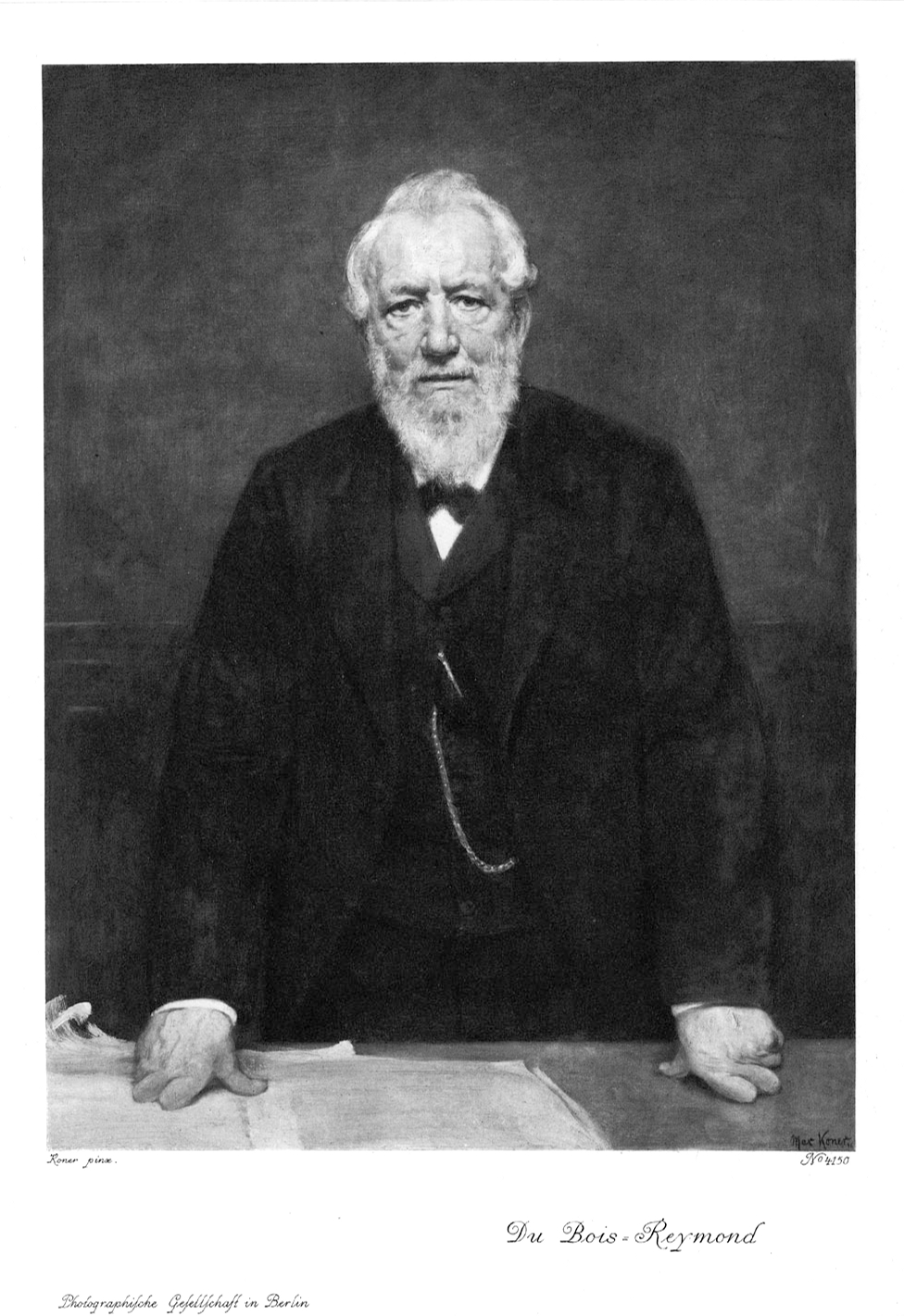

ドイツの学者、エミール・デュ・ボア=レーモンは、

この人間の知の限界について有名な言葉を残している。

「我々は知らない、知ることはないだろう」

(Ignoramus et ignorabimus) イグノラムス・イグノラビムス

生きることに意味はあるのか?

生きることも、知ることも、その本質は同じだ。

つまり、どこまで追求しても最後には、

「無意味」という底なしの深淵に向かうからである。

しかして、その解釈は大きく異なる。

どうせ、無意味なのだから、すぐに死んでも問題

あるまいと考えることも(自殺の容認)、

どうせ、無意味(カオス)なのだから、

「知ること」自体、なんの価値もない。

だから、何も知る必要はない。(無垢的無知の奨励)

と考えることもできるが、

逆に、無意味なのだからこそ、

自由に生きられる。(自在なる生)

(意味なんてものがあったら、意味に従属する

生き方を強いられるから)

知ることは、最後は、無意味の地平

(全解明できないカオス)

であっても、なるべく「(深淵の)谷」の下の方を

見てみたいと考えるか?(窮理)

は、最後は意志の問題だ。

立脚点は同じでも、着地点は違うというわけだ。

私は、明らかに後者の解釈を取る。

生きることに、意味などないからこそ、

より自由な生を追求することができるし、

知ることに、意味などないからこそ、

より深く知ることを追求することができる。

意味の問題ではなく、意志と好奇心の問題

なのだ。

PS

私は、自殺者や、無知な人間を同様の意味で

批判しない。

なぜなら、彼らは、そういう選択をした人という

だけのことだ。

どっちが崇高、どっちが卑俗という問題ではない。

どちらも意味はない。単に、嗜好性があるだけだ。

でもどうせだったら、楽しそうな方を取ったほうが

得ではないか😁?

・・・まあ、人は放っておけば、80年ほど

すれば、誰しも墓場にいくわけだし、

そうすれは、否応なく「静的」だ。

せいぜいその間は、

自由に、いろんなことを知って見ようじゃないか?