今回は演奏会の感想ではなく、別の話題を。

リブログ元の記事に書いていた、ストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」の魅力に関する勝手な覚書、その続きを書きたいと思います。

まずは第1部「謝肉祭の市」、にぎやかなお祭りの情景です。

A.ベノワ画(1911年)

このにぎやかで活気ある風景を描写するため、ストラヴィンスキーは以下の主題を用意しました。

ニ短調、もしくはト音を主音とするドリア調ともいうべき、民謡風の味や活気の感じられる、シンプルではっきりとした力強いメロディです。

この主題には、全音音階や無調のような、ぼやっとしたところはありません。

この主題を、彼は細かく切って料理していきました。

同音連打によるa音型、四度上行跳躍によるb音型、四音下行音階によるc音型、そしてファソラの三音を行き来するd音型。

また、彼は隣り合った二つの音(全音)を繰り返すトリル風の音型を多用していますが、これをt音型と呼ぶことにします。

また、リズムについては、

と、この主題を形作る大小2つのリズムに彼は着目しました。

これらの材料を用いて、彼はどのように曲を作り上げていくのでしょうか。

【冒頭音源の00:00~】

曲の冒頭、彼はベートーヴェンの第九交響曲のオマージュかと思われるような書き方をしています(意識してかどうか、ニ短調という調性も共通しています)。

ベートーヴェンは、三和音を用いない空虚五度(音名でいうとラとミだけ、途中からはレとラだけ)で長調か短調かを曖昧にし、リズム動機も断片的にのみ使用して、ぼやっとした雰囲気で曲を開始しました。

そうして次第に曲を盛り上げ、クライマックスに至るところで初めて主和音を登場させ(音名でいうとレファラ)、また主題の全貌を明らかにすることで、圧倒的な存在感、迫力を演出しました。

なお、ヴァーグナーも「ラインの黄金」において同様のやり方で単音→空虚五度→主和音と少しずつ和声を肉付けし、原初の世界の生成を表現しています。

●ベートーヴェン:交響曲第9番

(ピアノ編曲譜のため分かりにくいが、赤く囲んだ部分で主和音が初登場、主題の全貌が明らかにされる)

それでは、ストラヴィンスキーはどうしたか。

彼は、上述の四度上行跳躍によるb音型に由来する、四音のみからなるメロディで曲を開始し(音名でいうとレ、ミ、ソ、ラ)、長調か短調かを曖昧にしました。

このメロディを支える伴奏は、上述のトリル風のt音型でできていて、これまたレ、ミ、ソ、ラの四音しか使っていません。

すなわち、「ラソラソラソラソ…」と「レミレミレミレミ…」という2種類のt音型です。

またこの伴奏は、上述の大小2つのリズムによって奏されます(クラリネットが小リズム、ホルンが大リズム)。

この茫々とした一種幻想的な開始は、上述ベートーヴェンの第九交響曲のみならず、ドビュッシーの「ペレアスとメリザンド」のオマージュでもあるかもしれません。

ニ短調の調号が共通していますし、ドビュッシーも五音音階で茫々と始まる(ストラヴィンスキーの場合は四音ですが)、「ラソ」と「レミ」の2種類のt音型が重要な役割を果たしているのも同じです(下記リブログ元の記事の「ペレアスとメリザンド」の譜例を参照下さい)。

ベートーヴェンとドビュッシー、二人の革新家の金字塔的作品のオマージュなのだとしたら、ストラヴィンスキーがこの曲に込めた意気込みのほどが分かろうというものではありませんか。

【冒頭音源の00:09~】

ともあれ、続きです。

ニ調であることは分かるけれど、ニ長調なのかニ短調なのか、と思いながら聴き進めると、チェロによって上述の四音下行音階によるc音型が奏されます。

ここで初めてレ、ミ、ソ、ラ以外の音が現れ、特にシの音によって聴き手は「あ、ニ長調なのかな」と思うわけですが、そうは問屋が卸しません。

突然現れる「♭シ」の音が呼び水となって、3種類目のt音型「♭シド」が加わり、チェロとコントラバスによって上述のa、b、c音型からなる主題前半部が顔をのぞかせます。

この「♭シ」の音により、聴き手は「あれ、やっぱりニ短調なのかな」とまた迷うことになるわけです。

この「シ」と「♭シ」の対比、ピアノでいう白鍵と黒鍵の対比は、のちにこの曲の最も重要なカギとなるのですが(これについては次回以降に詳述します)、ここではまだ“匂わせ”程度にとどめられています。

チェロとコントラバスによるメロディは、主題本来の形をだいぶ現わしてきました。

伴奏のt音型は、ヴィオラが「ラソ」と「レミ」の従来の2種類、第2ヴァイオリンが「♭シド」の新しい種類、第1ヴァイオリンは「ラソレミ」と「レミラソ」の2群に細分され、ピアノに至っては「ラソレミ♭シドレミ」と3種が混在しています。

隣り合った二つの音からなるシンプルなt音型から、これだけ多様な動きが生み出されているのです。

【冒頭音源の00:23~】

ついに主題の全貌が登場かと思いきや、ここでまた冒頭のレ、ミ、ソ、ラだけの茫々たる音響に戻ってしまいます。

ストラヴィンスキー、なかなかの焦らし上手です(笑)。

また一からやり直して、ニ長調か、いやニ短調かと聴き手を惑わせた後、チェロとコントラバスにより上述のa、b、c、d音型からなる主題の全貌がついに奏されます。

ほぼ完全型の主題なのですが、低音域であることや、本来二拍子の主題が三拍子の中に組み込まれていることなどから、まだその存在感、安定感は過渡的なものとなっています。

そして、この主題が高音域にも現れだします。

こちらも主題本来の形に近いものですが、拍子がころころ変わったり(5拍子や7拍子まである)、装飾音が入ったり、特定の音型を繰り返したりすることで、カクカクしたユニークな印象となっています。

先ほどの低音域による主題に比べ音が細かく、先ほどの低音域の主題を大リズムとすると、こちらの高音域の主題は小リズムです。

そして、この頃には楽器もどんどん増え、音量も大きくなって、クライマックスへ向け盛り上がっていきます。

伴奏のt音型は相変わらず「ラソ」「レミ」「♭シド」の3種類ですが、大勢の楽器が少しずつ違った組み合わせで奏していき、またそれぞれが大小2つのリズムのいずれかを持っています。

リズムのズレ、拍子のズレ、音高のズレ、音価のズレ、色々なズレが相まって、全て同じ主題から出発したとは到底思えないような、複雑きわまりない音楽が繰り広げられます。

この複雑な音楽は、まさににぎやかな市場の喧噪の描写にふさわしいとともに、きわめて魅力的な音楽技法となっています。

これまでにも、ベートーヴェンは特徴的なリズムの動機労作を得意としていましたし、ヴァーグナーはそれを発展させてライトモティーフを網の目のごとく展開していました(「ニーベルングの指環」などきわめて大規模かつ緻密)。

ただ、それでも瞬間瞬間を見ると、メロディに対旋律、オブリガート、あとは伴奏和音風にマス(塊)として扱う、といった構成でした。

それが、ストラヴィンスキーの手になると、そういった付属的な音はほとんどなく、あらゆる音が一つの主題の切れ端から生み出され、多彩に変化して各楽器により独立に奏されるので、恐ろしく複雑かつ緊密な音楽となり、まるで音の洪水のようです。

この独立性のために、楽器の音が混ざってずっしり重くなるということがなく、各楽器の音がすっきりとクリアに聴こえてきます。

ドビュッシーは、楽器の響きがべしゃっと固まらないように、瞬間瞬間の使用楽器を少数にするなどの工夫をしましたが、ストラヴィンスキーはそれを大勢の楽器でも可能にしたといえるのではないでしょうか。

【冒頭音源の00:54~】

お待たせしました、ついに主題の全貌が姿を現します。

突然、全楽器のリズムがぴたりと揃い、まさに総奏(トゥッティ)といった様相です。

これは、まさに上述の第九交響曲での主題登場によく似ていませんか?

ここでストラヴィンスキーは、

●弱音から強音へ

●リズムや拍子がバラバラから統一へ

●各音型の断片的な呈示から、主題全体の呈示へ

●長調/短調を揺れ動く曖昧な調性から、ニ短調(あるいはト音のドリア調)の確固たる呈示へ

といった工夫によって、第九交響曲にも負けない圧倒的なパワー、メリハリ、安定感を音楽から引き出しています。

これは、ドビュッシーやシェーンベルクの茫々としたモノトーンな音楽には決してなかったものでした。

それでいて、次のピアノ編曲譜を見ると分かりやすいのですが、この総奏部分は主和音で安定しているわけではありません。

高音域と低音域は別々の動きをみせ、和声は一拍ずつ移ろい、ドビュッシー風の不協和音を形成する多彩な音が含まれます。

それによって、ありきたりの“主和音”感が回避されるとともに、全楽器がドかミかソでずしっとしたマスになるといったことも防げて、各楽器がすっきりと響き分けられた明るい音になるのです。

この透明感あふれる総奏は、ベートーヴェンやヴァーグナーの総奏とは性質を異にしています。

第九交響曲での主題登場に似ていませんか? と上には書きましたし、もちろん似てはいるのですが、第九での「魔王登場!」みたいな重々しい主題登場とは全く違った明るさがあります。

それは主和音に頼らないからにほかなりませんが、にもかかわらず圧倒的な安定感を生み出せているのは、一つは上述のように主和音以外のあらゆるコントラストを工夫したため、もう一つは素材として何気なくもはっきりした性格をもつメロディを選んだためでしょう。

このあまりにも眩い、市場に燦々と降り注ぐ光そのもののような、めくるめく総奏を聴くと、私は、色を混ぜずに原色を並置することで光を表現した、色鮮やかな絵画を想起せずにはいられません。

試みに、各曲を同時期に描かれた絵画にたとえてみます。

まずベートーヴェンの第九交響曲(1924年)は、

●ドラクロワ:ミソロンギの廃墟に立つギリシア(1826年)

などいかがでしょうか。

輝かしい絵で、鮮やかなコントラストがありますが、画面は全体的にずっしりと重苦しい色合いです。

ドビュッシーの「ペレアスとメリザンド」(1893-1902年)は、

●モネ:ジヴェルニーの日本の橋と睡蓮の池(1899年)

あたりでしょうか。

幻想的で美しいですが、全体的にモノトーンで、コントラストはごくデリケートな範囲内にとどめられています。

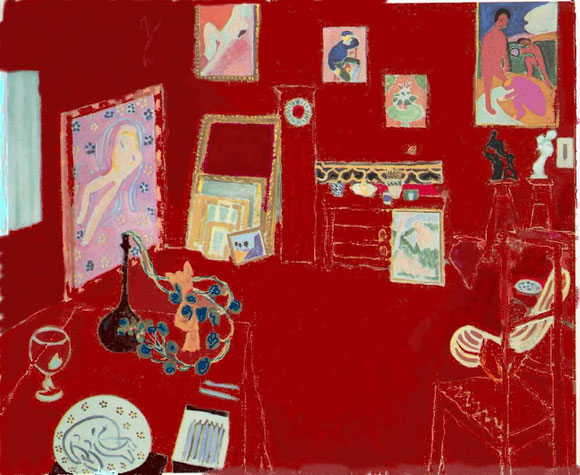

そしてストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」(1911年)は、

●マティス:赤のアトリエ(1911年)

あたりがふさわしそうに思います。

身近な光景に原色や平面構図を大胆に組み合わせることで、強烈な色彩感やコントラストを実現しています。

おまけに、下記リブログ元の記事に書いたシェーンベルクの「月に憑かれたピエロ」(1912年)は、

●カンディンスキー:即興 27(1912年)

などの抽象画が合っているかもしれません。

まぁ、絵画のたとえは感覚的なものなので、さらっと流していただけると幸いです(笑)。

まとめると、ストラヴィンスキーは何気ない素材を細かくちぎって組み合わせ、徹底的に再構成することで、「緊張vs解放」「複雑vs単純」「曖昧vs明快」といった鮮烈なコントラストを自在に操ることができた。

それは、無調のような新しい音調に拘泥せず、何気ないメロディを使ったからこそ作り出せたコントラストであり、またそれは主和音に頼らないコントラストだからこそ、清新な響きを持っていた。

このように私は考えています。

以上は全て、文献的裏付けを何一つ取っていない素人の独断であり、学術的には受け取らないで下さると助かるのですが、ストラヴィンスキーが実際に音素材を切り貼りして作曲していたというのだけは本当のようです(その記事はこちら)。

この曲で表現された眩いばかりの強烈な光を私に教えてくれたのは、主に文献ではなく、ブーレーズ指揮/ニューヨーク・フィルのCDであり、またカンブルラン指揮/洗足学園音楽大学管弦楽団の実演でした(その記事はこちら)。

あの実演での衝撃は、今でも忘れることができません。

冒頭には引用の便宜上ブーレーズ指揮/クリーヴランド管の音源を挙げましたが、本当はニューヨーク・フィル盤を聴いていただけると、この曲の輝かしさが最もよく伝わるのではないかと思います。

曲の冒頭1分余りのことを書くだけで、恐ろしく長くなってしまいました。

続きはまた日を改めて。

今後はもっと手短に書いていくつもりです(あるいは面倒なのでもう音を上げるかも…?)。

↑ ブログランキングに参加しています。もしよろしければ、クリックお願いいたします。