フォルカー・シュテルツマン『トマス・ミュンツァー』 02.07.1975 UAL ZFF 3033.

【22】 トマス・ミュンツァーの実像――

神秘主義と千年王国:神への回帰

「エンゲルスが描いたミュンツァー像は、〔…〕カトリック・封建体制の重圧をはねのけようとする民衆を、イデオロギーと実践によって指導した革命的英雄、時代をはるかに先んじた近代共産主義の原型、宗教的幻影のため〔…〕ではなく、民衆の現実的要求のために戦った急進民主主義指導者というイメージに、まったくふさわしく見える。』

田中真造・著『トーマス・ミュンツァー』,ミネルヴァ書房, 1983,p.2.

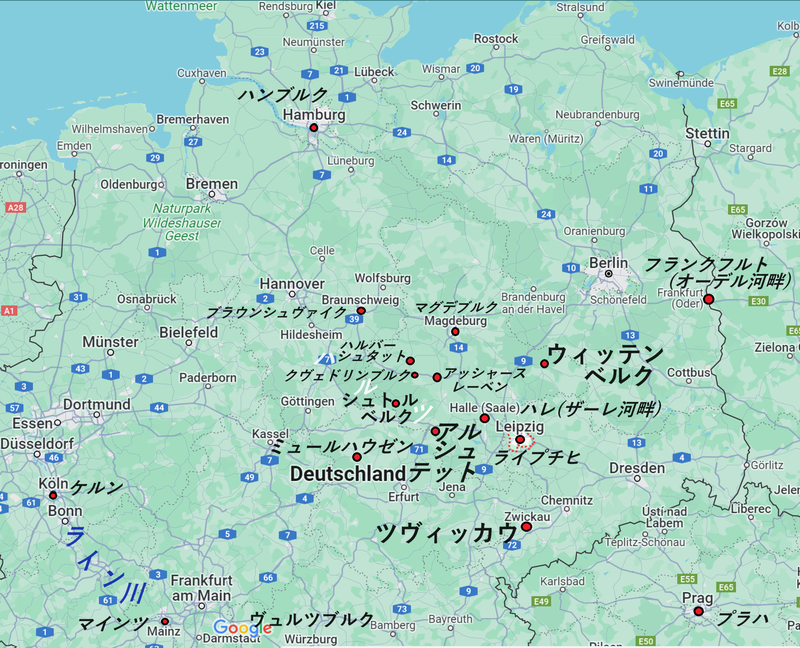

ところで、『ドイツ農民戦争』(1524-25) は、上部シュヴァーベンを中心とする西南ドイツ各処で農民蜂起が爆発した前半期と、それが中部ドイツから、さらにミュンツァー・ルターのいる北東ドイツにまで飛び火し、各地で諸侯の軍隊と激しくぶつかり合う後半期とに二分されます。その中で、ミュンツァーは、前半期にたまたま西南ドイツに出かけていて一揆農民軍と遭遇します(もっとも、エンゲルスによれば、前半期の一揆もミュンツァーが秘かに指導していたのだと。これは強弁)。反乱農民たちと接触して刺激を受けたミュンツァーは、後半期には、北東ドイツ・ミュールハウゼンに戻って、ここで、もっとも徹底した改革と最も激しい戦闘を展 く り広げるのですが、わずか1か月足らずで完全な敗北を喫することとなります。

ミュンツァーの農民軍の急速かつ惨憺たる敗北の原因は、(エンゲルスは、れいによって、農民軍内部の有産市民的分子の “裏切り” のせいにしますが※)、「ミュンツァーの革命論そのものの中にも〔…〕致命的な欠陥が」あった。「それは根本において、現実的な見通しも、それに基づく具体的なプログラムも持っていなかったからである。〔…〕可能と不可能を分別したうえで現実的な戦術を考えるという政治的理性の観点」が、ミュンツァーには欠落していた。情況がどんなに不利であっても、「革命はそれを無視して行なわなければならぬ至上命令で」ある・という使命観だけが強調され、「革命の究極的勝利の確信」だけが不動なのであった。

※註「裏切りのせいにする」: 「正統共産主義」者たちの独善と無責任とバカさかげんは、昔も今も同じ。

『その基本的な原因は、ミュンツァーが革命の神学者であって、革命の政治家ではなかったことにある。ルターの信仰義認論が、〔…〕もともと階級闘争とは直接には無関係な彼個人の信仰のための苦闘から生み出されたように、ミュンツァーの神学も、〔…〕下層民衆の階級的利害を直接に反映した政治的意図からではなく、強烈な反体制志向に支えられてはいたが、彼個人の宗教的救済の探究から生み出されたのであった。〔…〕

ミュンツァーの神学をかんたんに性格づけると、エックハルトやタウラーに代表されるドミニコ派神秘主義と、中世後期の異端に由来する千年王国論との結合であると言える。

〔…〕神秘主義の思考方法の特色は、一方で、神と人間の本質との始原的一致を前提し、他方で、人間の現実態をこの一致からの脱落=堕落〔つまり「疎外」状態――ギトン註〕として捉えるところにある。〔…〕だから、神秘主義の関心は、どうすれば人間が疎外状態を克服して、神との始原的一致に』再帰することができるか『に集中する。図式化すれば、〔…〕

神との始原的一致 ―― 脱落 ―― 一致の回復(神との神秘的合一)

という円環を描くのであって、神と人間とのこのような関係は、「神秘的合一」に到達した信仰経験者のみがよく認識しうる。』

田中真造・著『トーマス・ミュンツァー』,ミネルヴァ書房, 1983,pp.3-4.

つまり、西洋のキリスト教神秘主義は、仏教の神秘主義(ヨガ,禅,密教)と同様に、聖典のコトバや、教義の論理的理解よりも、修業、苦行、瞑想といった個人的宗教的実践を通じて会得される・コトバを超越した「さとり」を重視し、そこにのみ宗教的真理があるとするのです。したがって、獲得した真理を後継者に伝える方法も、経典を著す、経典を読む、講話を話す、聴いて理解する、といった教学的な手段よりも、宗教的実践の中でコトバを介さずに伝わるものを本質と見なします。むかし東映が製作した『空海』という映画を見ると、そのことがよくわかります。

『だから、神秘主義神学は、信仰経験者が信仰〔神秘的「合一」、さとり――ギトン註〕への到達=救済過程を反省し、それにもとづいて到達方法を教示する、という形をとる。〔…〕

しかし、ミュンツァーがドミニコ派神秘主義と決定的に異なる点は、彼が円環的思考方法を、神と人間個人との関係だけに限定せず、人類の歴史にまで拡大適用したことにある。そのことによって彼は、神秘主義に千年王国論を組み込むことができた。〔…〕

中世後期から宗教改革期にかけて、〔…〕多様な異端のグループとともに潜在していた千年王国論は、社会的危機の深化につれてしばしば歴史の表舞台に登場し、反体制運動の原動力となった。それらの千年王国論は、〔…〕多くの場合類似した基本的発想を持っている。それを簡単に言えば、〔…〕始原の状態において純粋で汚辱を知らなかった人類は、ある時期に堕落し、罪と悪の時代に入る。現在は歴史の上で最も罪が深く、悪が栄えている時期であり、発展としての歴史の終末にさしかかった段階である。歴史の終末の後には、人類が再び始原の純粋状態に帰る至福の国(千年王国)がつづく。

しかし、現在から千年王国への移行は、漸進的・連続的には行われない。現在は、まず歴史の終末を迎えなければならない。終末とは、神の直接的な介入か、「選ばれた人びと」〔…〕を通しての間接的な介入による現存秩序の破壊を意味』する。つまり、『現在の罪と悪が極限に達した時、神は直接あるいは間接に現在を破滅させ(=審判の執行)、歴史を終結させて、現在の対極である至福の国、つまり始原の状態を実現する。〔…〕千年王国論が、多かれ少なかれラディカルな現状変革的性格を持つことが理解されるだろう。明らかに千年王国論も、始原――堕落――始原の回復という円環的思考方法に立っている。』

田中真造・著『トーマス・ミュンツァー』,ミネルヴァ書房, 1983,pp.4-5.

上↑で見た神秘主義の思考図式に倣って、「千年王国説」の場合を図式化すると:

神との始原的一致 ―― 罪と悪に転落した現在社会 ―― 現在の破壊・審判・歴史の終末 ―― 神との一致の回復(「至福の国」の実現)

このようになるでしょう。ミュンツァーの千年王国論の大きな特徴は、「終末」をもたらす「神の介入」は、「間接的介入」によって行なわれる――とする点にあります。すなわち、神が直接に天変地異を下してこの世を亡ぼす(直接的介入)のではなく、「選ばれた人びと」を道具として、かれらの革命的破壊行動によってこの世を終末に導くと言うのです。

ここでミュンツァーの言う「選ばれた人びと」とは、物質的・精神的にもっとも「貧しい人びと」、つまり平民、貧農、貧民です。神は「貧しき人びと」をこそ選びたまう。そう解する根拠は、ミュンツァーならずとも『聖書』には山のようにあります。この世の悪と人類の罪が極限に達した時に、「貧しい人びと」が立ち上がってすべてを破壊し、ここに人間の歴史的社会は終末を迎え、「至福の国」が到来する。

「貧しい人びと」による終末行動を定式化したので、ミュンツァーの神学は、「農民戦争」のイデオロギーとして迎えられました。しかし、ミュンツァーの社会変革プログラムは、上記の宗教的図式が、そのほぼすべてなのです。ミュンツァー自身に、フランス革命のような社会変革プログラムがあって、その実現をめざして貧民の蜂起を正当化した……わけではなく、むしろ、彼の宗教的確信の結果として、(たまたま)平民・貧民の革命的蜂起に根拠を与えることになった。そういう関係だと考えたほうがよい。

なぜなら、ミュンツァーが正当化するのは、平民・貧民の物質的利害・要求でも、彼らの野放図な破壊行動でもなく、彼らが自覚すべき「神の介入」の担い手としての使命(Beruf)だからです。

そこから、ミュンツァーは、一揆に参加する人びとに対して、道徳的な正しさを要求することになります。彼らは、自分の利欲や階層・地域の利害のために戦うべきではなく、全キリスト教圏の人類のために、狭い利害を超えて、神の使徒として戦わなければならない、と。そこから、彼らの政治的要求目標とのあいだで大きな緊張が生まれ、単なる叛乱大衆であった人びとに、思想的生気を吹き込むことになるのです。

【23】 「神のことばを聴くには、

まず、すべての宗教を否定し、いっさいの社会体制を疑え」

ミュンツァーは、神と人間個人との 一致→脱落→再一致(合一)という「神秘主義」の円環を、「千年王国論」の人類史の円環と重ね合わせることによって、両宗教思想を結びつけた。彼は、ドミニコ派神秘主義に、中世後期の民衆的異端、なかんずく「ターボル・ワルドー派」から吸い上げた「千年王国論」を結合して、「独自の革命的信仰原理を築き上げたのである」。「両者は、徹底した反体制的志向を持つミュンツァーという人格において」統合された「と言うべきであろう」。(p.5)

『彼の神学の基本的原理は今や〔1521年「プラハ・マニフェスト」の段階――ギトン註〕「聖霊」であった。〔…〕聖霊とは、人間に直接語りかける生きた神であり、〔…〕その機能に応じて、内なるキリスト、神の言葉、キリストの福音、聖書等、異なった表現を与えられている。「聖霊の賛美」〔聖霊を賛美すること――ギトン註〕がキリスト教の唯一正しい信仰である〔。…〕聖霊の受け入れが、唯一の救済の保証である〔。…〕神の側からの直接の語りかけ、すなわち聖霊の啓示は、人間の側から見れば、聖霊の直接の受け入れである』

「神の言葉」「キリストの福音」「聖書」というのも、ミュンツァーにあっては、独特の意味をもっています。歴史的に伝承された『聖書』に対して、各人の「内なる聖書」、すなわち各人に直接神が語りかけてくる言葉が対置され、つねに後者に決定的意味が与えられた。『神は、神への畏れに充ちた』心、つまり聖霊を受け入れる準備のできた人間の『心に、「インキをもってではなく、ご自身の生きた指をもって、正しく聖なる文書を記され、……この聖なる文書こそ、外なる聖書〔歴史的に伝えられた『聖書』――ギトン註〕の真実を裏づける確かな証 あかし」』である、とされました。

『ミュンツァーは、人間が聖霊の啓示を受けるための条件として、2つの根本的な前提を挙げる。〔…〕1つは神によって実現』される。それは、『人間がみずから十字架を体験することである。』これをミュンツァーは、『「神への畏れ」と表現する。「神への畏れ」は、人間から被造性への執着をとり除く過程を開始する。「神への畏れ」は人間の主観においてはまず、おそるべき不安と烈しい苦悩として現れる。〔…〕人間から一切の現世的欲望を消し去って、人間の魂の基体を、聖霊を受け入れるべく空 あ け』る、すなわち空化する、『心を空 から にすること』を意味する。

『充足されるべきもう一つの条件とは、人間が神の正しい認識を志向することである。このような志向、あるいは覚悟が人間の側に存在しないかぎり、救済に関する何事もそもそも始まらない。しかし』、それは『けっして容易なことではない。そのためにはまず、既成の一切の宗教を否定してかからなければならない〔…〕。既成の宗教を否定するためには、同時に、既成宗教によって支えられ、また、既成宗教を擁護する社会体制そのものに対して、厳しい批判の眼を向けなければならない。〔…〕

説教するミュンツァー。 映画『トマス・ミュンツァー』1956 より

© DEFA-Stiftung Manfred Klawikowski.

正しい信仰への志向は、まず既成宗教の虚偽を見抜くことから始まる。〔…〕聖職者や学者はあらゆる粉飾と甘言をもって民衆を迷妄の中に閉じ込めておこうとする〔…〕彼らはそれによって、あらゆる利益を享受する。〔…〕「誰もが自分の魂の救いを確信できないのは、これら坊主どものせいである。」それに対して民衆は貧しく、ギリギリのその日暮らしに追われていて、自己の現状を反省するゆとりがなく、それだけに聖職者や学者の甘言にすがりついて、自己の現実の状態から目をそらされる。〔…〕民衆は、〔ギトン註――聖職者と学者に欺罔されて〕作為的に無知と罪の状態におかれているのであるから、この作為がとり除かれれば、正しい信仰を志向する可能性をもっている。その意味で、民衆は潜在的には「選ばれた人びと(auserwälten)」である。

「プラーハ・マニフェスト」では、〔…〕民衆の精神的無知と罪との責任が、既成秩序の維持と安全とを自己目的とする聖職者、学者にもっぱら追及されているのであるから、

民衆の真理意志の覚醒を妨害するものが〔…〕広く支配身分一般と認識された後の段階〔アルシュテット追放以後の段階――ギトン註〕では、その論理から、社会の根本的な革命が、救済の名において帰結するのは不可避である。

民衆がこのような無知と罪から目覚めて、正しい真理認識を志向することが、聖霊の啓示を受けるために人間によって充足されなければならぬ根本前提である』

田中真造・著『トーマス・ミュンツァー』,ミネルヴァ書房, 1983,pp.95-101.

つまり、ミュンツァーの主張する “無知と迷信からの解放、啓蒙” とは、それ自体が目的ではない。彼の思想においては、迷信からの解放、つまり誤信を除くことは、あくまでも、正しい信仰を持つための前提条件なのです。神を否定するためではなく、人間が「神の啓示」「生ける神の言葉」を、(聖職者を介さずに)神から直接受け取るための条件なのです。したがって、その「革命神学」とは、正真正銘に「神学」なのであって、「宗教の外被をかぶった近代思想」などではない。そう言うことができると思います。

同じことは、彼が一見・めざしたかに見える社会変革についても言えます。

ミュンツァーにとって、社会革命、ないし既存支配体制の「破壊」とは、人びとが真の信仰に目覚めることを妨げる障碍の除去であり、人間が信仰によって救われるためには必須の前提であるがゆえに、それらは主張されたのです。また、それゆえにこそ、人びとに救済をもたらす使命を自覚するミュンツァーは、革命の指導者となる途 みち から逃げ出すわけにいかなかったのです。たとえ彼自身は、革命政治家にふさわしい素質をまったく有しなかったとしても‥‥

『ミュンツァーの聖霊信仰の前提は、「神は現存し、[選ばれた人々]と語り、見えざる指で、選ばれた人々の心の中に文字を書き給う。選ばれた人々は、みずからの道徳的行動により、富や名誉、地位や肉的欲望を放棄することにより神に等しくなろうと努める。」ということであった。

このような聖霊信仰は、すべての学問的伝統や教会制度の否定を意味し、民衆を行動的な主体とする。ミュンツァーの十字架神秘主義は、神、すなわち普遍のために、自分の個人的な欲求や志向を犠牲にする・完成された道徳的人間をつくり出すことをめざしていた。』

マンフレート・ベンジング,田中真造・訳『トーマス・ミュンツァー』,未来社,1981年改訳版,p.34.

ミュンツァーにとって、「神すなわち普遍的価値のために、自分の個人的欲求を犠牲にする道徳人間」となることは、現存支配秩序を破壊する革命の参加者、すなわち「選ばれた人びと」に求められる条件だったのです。彼の「革命神学」はあくまでも宗教であって、プロレタリア大衆が自らの階級的欲求を実現するための手段ではない。

その一方で、現存支配体制の破壊という革命的プログラムも、史的唯物論に基づく綱領などではなく、やはり神学的に基礎づけられていました:

『ミュンツァーは〔…〕、地上における神の国の設立の一つ手前の段階に、反キリストの支配を必然的プロセスとして組み入れ、しかも、この時期を現在と規定することによって、反キリストの支配の早急な革命的打倒を必然化し、終末論の図式自体を彼の実践的プログラムに適応させたのである。〔…〕

聖霊は人間を充たし、被造物としての人間に、被造性を超えた認識、意志、行動力を与え、人間は自己を神の道具と自覚して、神の意志に従って、反キリストの支配を倒し、地上に神の国を設立する。「刈入れの時は来た。それゆえに、神御自身が私を御自分の刈入れに傭われたのである。私は私の鎌を鋭く研ぎ上げている。私の思いははげしく真理に向かい、私の唇、皮膚、手、髪、魂、体、生命は、背神のやからを呪っているからである。」』

田中真造・著『トーマス・ミュンツァー』,ミネルヴァ書房, 1983,pp.103-104.

手を挙げて会衆に答えるミュンツァー 映画『トマス・ミュンツァー』トレイラー

【24】 アルシュテットでの「御前説教」

とミュンツァー追放

アルシュテットでの『彼の説教は、いっそう烈しい革命的性格を帯びてきた。坊主を攻撃すると同時に、同じ情熱をもって諸侯、貴族、都市貴族を痛罵し、燃えるような色彩で現在の圧政を描き出し、社会・共和主義的平等(die sozial-republikanische Gleichheit)の支配する千年王国の想像図をこれに対比させた。

同時に彼は革命を説くパンフレットを次々公刊し、みずからアルシュテットとその近辺に同盟を組織するかたわら、密使を各方面に放った。

この宣伝の最初の成果は、アルシュテットに近いメラバッハの聖母礼拝堂の打ち毀しであった。〔…〕

ザクセンの諸侯は、暴動を鎮圧するために、みずからアルシュテットに赴いて、ミュンツァーを城に呼び寄せさせた。彼はそこで一場の説教を行なったが、それは、〔…〕ルターから彼らがいつも聞かされているようなものとは違っていた。彼〔ギトン註――ミュンツァー〕は主張した:神に背く支配者たち、ことに福音を異端扱いする坊主や修道僧は亡ぼされねばならぬ。〔…〕神に背く者ども〔カトリックの聖職者――ギトン註〕に生きる権利などない。彼らが生きながらえているのは、選ばれた者〔平民・貧民――ギトン註〕のお慈悲によってなのだ。もし諸侯が、神に背く者〔カトリックの聖職者――ギトン註〕を根絶やしにしないならば、神は諸侯から剣を取り上げたまうであろう。なぜなら、剣を持つ権力(die Gewalt des Schwerts)は、全社会(die ganze Gemeinde)のものだからである。高利貸し・泥棒・盗賊の糞っかす、それが諸侯と領主たちである。彼らは、あらゆる生き物を奪い取って我がものとしてしまう。〔…〕何でも見つけしだいに取ってしまい、農民と手工業者を搾り、剥ぐ。〔…〕「領主たちは自ら、貧者が敵に回るように仕向けている。彼らが反乱の原因を除こうとしない以上、いつまでたっても良くならないではないか。ああ、親愛なる諸卿、主は古き壺を、鉄の棒もて、いかに小気味良く打ち壊したまうことであろうか!〔…〕」』

フリードリヒ・エンゲルス,藤原浩・他訳「ドイツ農民戦争」, in:『マルクス・エンゲルス選集』,第10巻,1966,新潮社,pp.42-43.

エンゲルスの叙述を読むと、ミュンツァーはみずから過激化の一途をたどったように見えますが、じっさいには、(エンゲルス以後の研究結果によれば)アルシュテットでの「御前 ごぜん 説教」(1524年7月) までは、彼はまだ諸侯と世俗領主を味方に付けようと努めていました。

ドイツ北部ハンブルク近郊からハルツ山地の北側~ウィッテンベルクを含む「ザクセン公国」は、ザクセン選帝侯を当主とするザクセン公家が支配しており、選帝侯の親族たちも「ザクセン公」と呼ばれていました。当時の選帝侯は、開明的なことで知られた「フリードリヒ賢公」であり、宗教改革にも理解がありました。1521年「ウォルムス帝国議会」で皇帝カール5世がルター派を禁止しても(ウォルムス勅令)、ザクセン公国内ではルター派は自由に活動することができました。ウォルムスで「帝国追放刑」を宣告されたルターは、以後、フリードリヒの保護を受けて匿われています。

アルシュテットは、ザクセンの南隣り:テューリンゲンにありましたが、ザクセンの飛び地だったので、比較的自由でした。このアルシュテットに依拠して、ルター派とも異なる教義を広めはじめたミュンツァー一派に対して、ザクセン公家にその弾圧を進言したのは、ルターだったと見られます。

とはいえ、フリードリヒ賢公は、ただちにミュンツァーを弾圧したわけではなく、まずは弟の「ザクセン公ヨハン」をアルシュテットに派遣して、ようすを見させることにしました(エンゲルスは、最初から弾圧しに行ったように書いていますが、そんなことはありません)。そこでヨハンは、アルシュテット城内礼拝堂にミュンツァーを招いて「御前説教」をさせ、彼の教義をみずから聴いて、それが危険なものかどうか判断しようとしたのです。

この「御前説教」でも、依然として、ミュンツァーが「背神者」として糾弾しているのは、もっぱらカトリック側の聖職者・修道士らで、彼は、ザクセン公家など世俗諸侯に対しては、「選ばれた者」の「同盟」に入ってともに戦うよう呼びかけていました。(エンゲルスが間接説話で伝える部分では、そうなっていないのは、なぜなのか、エンゲルスの歪曲なのか、疑問が残りますが)

ところがミュンツァーは、この「御前説教」で公家のお墨付きを得たと思ったのか、「説教」をした同月(1524年7月)中に、説教の内容を印刷して広め、さらにアルシュテット市当局を強制的にミュンツァーの「同盟」に加盟させてしまいます。当局ばかりか、一般市民にも加入を強制し、拒否する市民は市外に追放する勢いです。

この情勢を見て、さすがにザクセン公家としても放っておけなくなったようで、「ザクセン公ヨハン」は、7月31日-8月1日に、ミュンツァー,アルシュテット市当局者(市長と市参事会)およびザクセン公家の代官をワイマルに呼び出して、審問を行ないます。(↓エンゲルスの叙述は、「同盟」の性格などについて、現在の通説とは異なる把え方をしていますが、細かい問題には立ち入らないこととします。)

『8月1日、ミュンツァーはワイマル城へ出頭し、諸侯の前で、反乱の陰謀という告発に対して弁明しなければならなかった。そこには彼にとってきわめて不利な事実が挙がっていた。彼の秘密同盟がかぎつけられ、鉱夫と農民の諸団体に彼が秘かに関係していたことが露見していたのである。〔…〕アルシュテットに帰ってくると、彼はすぐに、ザクセン公ゲオルクが彼の引渡しを要求していることを知った。彼が書いた・ゲオルクの臣民に福音の敵に対する武装抵抗を促す同盟文書が、押収されたのであった。』

エンゲルス,藤原浩・他訳「ドイツ農民戦争」, im selben,p.44.

ワイマル審問の結果、アルシュテットでは、「説教録」を印刷した印刷業者は市外に追放され、ミュンツァーの「同盟」の解散と、メラバッハ礼拝堂焼討ちの放火犯の処罰が命ぜられました。これらは、すでにワイマルで決定されていたのですが、ミュンツァーには知らされず、彼が知ったのはアルシュテットに帰ってきた時でした(H.-G.ゲルツ,田中真造・他訳『トーマス・ミュンツァー』,教文館,1995,pp.167-168.)。「反乱を煽るもの」とされた彼の説教も禁止されます。こうして、ミュンツァー自身、8月8日にはアルシュテット市外への逃亡を余儀なくされるのです。

この一連の出来事を境に、ミュンツァーになお寛容の眼を向けていた「ザクセン公家」の諸侯・代官ら、また市の有力者は、決定的にミュンツァーから離反し、逆にミュンツァーのほうは、諸侯を味方につけて改革を実施する方針を、最終的に放棄することとなります。

ミュンツァーは、テューリンゲンのミュールハウゼンに移り、ここを新たな(そして最後の)根拠地として活動を建て直そうと、到着早々に『ミュールハウゼン11箇条』を起草します。彼は、この時にはもはや、聖職者のみならず、諸侯、貴族、都市貴族を正面から指弾し、いっさいの地上的権力を、打倒さるべき敵として名指すようになっていました。

アルブレヒト・デューラー『泣いている農婦』1515年

『ミュールハウゼン滞在の最初の数日のうちに、彼は早くも、決定的なプログラムを引っ提げて市民の前に登場した。そのプログラムによれば、あらゆる支配者に対して、服従が取り消されるべきであり、誰に対しても利子や地代が支払われてはならず、すべての聖職者身分は迫害され追放されるべきであった。』

ベンジング,田中真造・訳『トーマス・ミュンツァー』改訳版,未来社,1981,p.66.

つまり、ミュンツァーはアルシュテットの「御前説教」において、諸侯を自らの「革命」の味方とすべく、最後の呼びかけをしたのです。にもかかわらず、結果として諸侯(ザクセン公家)の賛同は得られず、かえって反乱分子として追放される顛末となりました。そこで彼は、諸侯・世俗領主を味方につける戦略を、このとき最終的に放棄したのでした。

よかったらギトンのブログへ⇒:

ギトンのあ~いえばこーゆー記

こちらはひみつの一次創作⇒:

ギトンの秘密部屋!