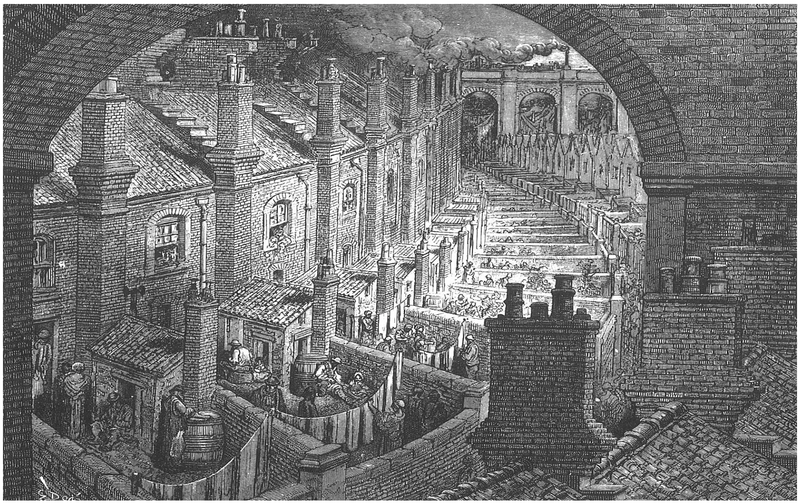

ロンドンのスラム,19世紀。

〔3〕 「暴力革命」でも「民主革命」でも同じこと。

どちらも「社会主義」にはならない。

第2部第5章は、最近、マルクス主義派を含むヨーロッパ左派に現れてきた楽観的な技術主義――生産力至上主義・に対する批判をテーマとしています。情報通信技術(人工知能(AI), シェアリング・エコノミー, モノのインターネット(IoT))と完全自動化を組み合わせた「第3次産業革命」で、環境危機を乗り切り、人間を労働から完全解放し、自動的にポスト資本主義社会をもたらしてしまう――というバラ色のユートピアは、はたして来るのでしょうか?

『残念ながら、生産力の発展が自由を実現するというプロメテウス主義の夢は、今日まで実現されていない。それどころか、〔…〕〔ギトン註――技術の進歩が、生活様式の劇的変革を引き起こすと言う〕量から質への転化は、〔ギトン註――じっさいには〕技術「進歩」が、制御不能な形で惑星を「破壊」するという・不測の事態をもたらしているのである。

ところが、失敗の歴史にもかかわらず、プロメテウス主義的思考は、左派のなかで再び影響力を持ちはじめている。〔…〕そして、科学と技術の発展こそが、気候破壊という深刻な脅威に対処するための唯一の解決策であるかのように吹聴されるようになっている。』

斎藤幸平『マルクス解体』,2023,講談社,p.202.

しかし、この章の論旨は、「技術ユートピア左翼」の非現実性を批判するにとどまりません。ここで展開される重要論点は、:‥資本主義のもとで高度に組織された「生産力」――労働者の集団的編成と・機械化工程および資本への従属――は、そのままの形で「社会主義」に移行しうるのか? ‥という、より大きな問題なのです。

社会主義政党が、選挙でも武力闘争でもよいが、政府と企業の重役室を乗っ取れば、工場とオフィスはそのまま「社会主義」企業となるだろうか?

いや、それどころか、企業の編成を、労働者を主人公とする《アソシエーション》に変えたとしても、生産方法がこれまでどおりならば、労働者は「協同組合」という名の新たな資本に従属するようになるだけではないのか?

じつは、『資本論』公刊直前の 1860年代に、マルクスは、この問題に逢着していたのです。資本による労働の「実質的包摂」の問題です。

『この根強いプロメテス主義と決別するためには、〔…〕1860年代になってから使われるようになった「実質的包摂」概念に着目する必要がある。〔…〕明らかになるのは、資本主義のもとでの技術発展に対するマルクスの見方に大きな転換があったという事実である。〔…〕「資本の生産力」に対する批判〔…〕この批判によってマルクスは、資本主義における生産力の発展が、かならずしもポスト資本主義への物質的基盤を準備するものではないとはっきりと認識するようになったのである。〔…〕

資本主義的協業から社会主義的協業への単純な移行が不可能である理由は、以下の4点にまとめられる。第1に、資本の生産力は労働者を従属させ支配するために生み出されるため、それを使って、自由で平等な社会に移行することはできない。』

斎藤幸平『マルクス解体』,2023,講談社,pp.18,236.

イギリスの工場,19世紀。

大学などで、世間の常識に乗っかってなんとなく経済学を学んだ人は、「生産力」を「生産性」と同じ意味だと思いこんでいます。ブログを書いていても、この勘違いによる知ったかぶり誤読者に始終出会います。しかし、「生産力」は生産性とは違います。

生産性とは、産出量(価格)を所要のべ労働量(労働者数×労働時間)で割った数値です。しかし、「生産力」は、もっと具体的なものです。そこには、産出量だけでなく、生産を可能にする工場設備などの装置、労働者の組織編制、装置の設計と生産過程に関わる科学技術知識、個々の労働者のスキルと熟練、指揮監督と生産過程の管理に必要な知識・経験、工場の配置や交通・通信・運搬手段などが含まれます。たんに「生産力」と言えばイメージは漠然としていますが、本来はもっと具体的に観察して議論しなければいけないのです。

『マルクスの「生産力」概念』は、たんなる生産性ではない『より広いものである。〔…〕それは、人間が何をどのように生産するのか、という問題全般に関係する力能なのである。つまり、そこには、技術、知識、体力といった人間の主体的能力や、自然条件も含まれるのだ。〔…〕

人間の主体的能力〔…〕は、労働者の自律性、自由、独立性と関連して』いる。『つまり、本当の意味で生産力を上げるためには、生産物の量を増やしていくだけでなく、その生産過程における労働者の主体性や自由を高めていくことも』必要なのだ。『例えば、完全自動化による「生産性」の量的向上は、労働条件だけでなく自然環境の質的劣化を伴ない〔例えば、産業用ロボットの誤動による “殺人” 事故,人工知能に必要なレアメタルの乱掘――ギトン註〕、個人の完全な発展を阻害しうる。〔…〕このような形での「生産性」の向上は必ずしも「生産力」の発展とはみなされないのである。』

斎藤幸平『マルクス解体』,pp.224-225.

資本主義の発展は飛躍的に「生産力」を増大させたと言われますが、1860年代以後のマルクスが着目したのは、そこで増大したのは「資本の生産力」にほかならないという事実でした。当時進行中であった「産業革命」において、資本は資本自身のイニシアチブで効率的な生産方法を生み出し、生産過程に導入して、「資本主義に独自の生産方法」を作り出します。そのためには、科学技術を応用するだけでなく、「労働の社会的組織に介入して、労働過程全体を」資本の生産(剰余価値の生産)に都合よく再編成してゆくのです。

たとえば、日本で資本主義が発展した大正~昭和初期には、工場労働者は、親方のような熟練工が統率する組にまとまっていて、会社は親方と交渉して労働者を雇い入れ、賃金などを決め、交渉がまとまらなければストライキに見舞われたり、労働者を引き揚げられたりしました。しかし、その後の戦時体制下で、資本は(会社と天皇制国家官僚は)このような労働者独自の障碍を切り崩して、資本本位に労働過程を再編成し、自動機械や流れ作業システムの導入を可能にしました。こうして、第2次大戦後の驚異的な資本主義発展が準備されました。まさに「資本の生産力」が発展したのです。

他方で、「資本の生産力」発展は、かならずしも「労働の生産力」を伸ばしはしなかったといえます。労働者は、生産工程のうちの狭い領域に押し込められて、指揮監督のままに命じられた単純な作業を・繰り返すことに専念するようになります。「構想と実行」は分離されて、管理部門の労働者は、資本の意向を自分の意識として指揮管理に専念し、現業部門の労働者は指揮されるままに長時間の反復動作をするだけです。労働者は、資本による分断と細分化のもとで、主体性も自由(自由を追求する意欲)も失っていきます。

つまり、生産手段(工場設備など)を資本家が所有し労働者が所有しないこと――だけが、資本主義の問題点ではないのです。生産過程の「実質的包摂」:――本来は人間が主体的に自然と物質代謝するプロセスであった生産過程が、資本の指揮監督のもとに組織化され包摂されてしまうこと――は、(一部の奴隷制度を除けば)資本主義以前の社会には存在しなかった事態であり、これによって資本は、生産現場のみならず社会全体に大きな「専制的」権力をふるうこととなるのです。(pp.217-221)

このような・資本主義の「成果」を社会主義――協同組合的でも、国家的でも――がそのまま受け継いだ場合、労働者が「専制」に従属する・生産現場と社会の枠組みは、そのまま維持されることになってしまいます。たしかに、多数の労働者の「協業には、全体の調整や調節を行なうことが求められる。」これは、資本主義であろうとなかろうと同じことです。しかし、資本主義のもとで、この指揮監督機能は、「資本の効果的な価値増殖という原理によって推進され」「労働者にとって専制的なものとなって現れるのである。」(pp.221-222)

願いの像(雨竜ダム・深名線強制労働犠牲者追悼碑) 北海道空知郡幌加内町朱鞠内

1935年から 1943年までのあいだにダム・鉄道建設に動員ないし強制連行され、

強制労働下に斃れた日本人168名以上・朝鮮人36名以上。

ここでのポイントは、「労働者が、労働を行なうための主体的条件、すなわち労働の内容を構想する力さえも失っているということである。なぜなら、この構想の力を資本が独占しているからである。」「労働者は労働過程全体に対する経験、知識、技能、洞察をますます失っていく。」「現代の労働者たちが、たとえ生産手段にアクセス〔所有、経営参加――ギトン註〕できたとしても、自動車やコンピューターを自分で完成させることができない〔経営参加したとしても、企業活動全体を視野に入れている取締役の・言うなりになってしまう――ギトン註〕のを見れば明らかだろう。」「こうして労働者は〔主体なき者〕となり、自らの労働を自分の判断で自由に実現する能力を」失ってしまう。「社会的生産力の増大は、資本のイニシアチブによってのみ達成されるようになる。労働者の自立性と独立性は決定的に損なわれ」、労働者は飼いならされて規律づけられ、資本の指揮命令に受動的に従うようになる。(pp.222-223)

『資本のイニシアチブによる労働過程の再編によって、生産力の増大は、労働者をより効果的に資本の指揮に従属させることになる。』

斎藤幸平『マルクス解体』,p.233.

〔4〕 永久の「資本の軛 くびき」か「減速」か。

That's the question.

それでは、かりに資本主義体制がもはや維持できなくなって、「社会主義」か、それ以外か(たとえば封建制や専制王朝に戻る)、資本主義以外に移行したとすると、この高度に組織された生産システムは、どうなるでしょうか? 巨大な生産量と生産性を維持するためには、資本に「実質的包摂」された労働者の境遇は、そのまま引き継がなければならないでしょう。つまり、その場合、イデオロギー的粉飾は「社会主義」でも、実際の内容は、専制的な「国家資本主義」にすぎません。20世紀に現実に存在した「社会主義」国は、そのようなものでした。

あるいは逆に、たとえば利潤追求を禁止して「労働者協同組合」を唯一合法な企業形態とし、資本の指揮監督を排除してしまったら、どうでしょうか? その場合でも、「資本主義発展の果実」である高度の生産力を引き継ぐことができるでしょうか?

『社会主義的な労働過程の組織は、今よりももっと民主的で平等でなければならない。だが、資本主義のもとで発展した専制的な生産システムは、資本の指揮と監督がなくなった未来社会ではもはや効果的に機能しない。実際、自由にアソシエイトした生産者による民主的な管理のもとで、現在と同じような生産現場の秩序が維持されるとは考えにくいだろう。社会主義は、もっと自由で、民主的な生産をめざさなくてはならない。だがその過程で、資本のイニシアチブと責任が解体されていけば、「資本の生産力」は労働の疎外的性格とともに消滅する。』

斎藤幸平『マルクス解体』,p.236.

つまり、「資本主義的生産様式のもとで発展した生産力が、ポスト資本主義のための物質的基盤を提供しない」ことになります。「生産力」の発展による古い生産関係の廃棄と、新しい生産関係への移行、という「唯物史観」の定式は、根底から覆ります。少なくとも、「資本の専制の廃止は、生産規模の縮小を引き起こす」ことが避けられません。

マルクスは、『資本論』刊行に先立って「唯物史観」を放棄していた。……マルクス主義信奉者にとっては、あまりにもショッキングな発見かもしれません。しかし、それを傍証する事実は、思い起こせばたくさんあるのです。たとえば、マルクスが書いた「唯物史観の定式」とされる記述は、『資本論』より前の『経済学批判』「序言」にあるだけです。それ以後のマルクスの公刊物には、まったく言及がない。これは、むかしから不思議に思われていたことなのですが、マルクスは唯物史観を放棄した――のだとすれば、たしかに納得がいく。

『第2に、資本主義のもとで生み出された技術は、労働過程における「構想」と「実行」の再統一という社会主義がめざす課題には適さないという問題がある。

ブレイヴァマンが論じているように、構想と実行の分離は、資本主義生産様式に特有な生産関係の必須条件をなす。資本主義のもとで発展した知識と技術は、労働者に対する資本の専制を実現するために、労働過程の細分化と再構成によるタスクの標準化と単純化を通じて労働者の独立性と自律性を切り崩すのだ。』

斎藤幸平『マルクス解体』,pp.236-237.

技術には、「開放的技術」と「閉鎖的技術」があるとし、両者の区別によって、この困難な移行問題を解決しようとする見解もあります〔André Gorz〕。「資本の生産力」発展が主として依拠するのは「閉鎖的技術」だが、これに対して「開放的技術」は、労働者の独立性と自律性を阻害せず、むしろ自由な個人として発展してゆく基礎となる、というのです。

「閉鎖的技術」は「利用者を隷属化」し、「製品やサービスの供給を独占」する。「開放的技術」とは、広範囲に「コミュニケーション、協業、相互作用を促進する」ものである。ポスト資本主義における「より平等主義的で自律的な生産という目的のためには、現在支配的な〔閉鎖的技術〕は放棄されなくてはならない」。(p.237)

『註 25 原子力とジオ・エンジニアリング〔気候工学。気候や大気、雲などを人為的に操作して地球温暖化を防ごうとするテクノロジー――ギトン註〕は、「閉鎖的技術」の例である。それらの技術を民主的に制御することは不可能なのだ。むしろ、先進国の政治的決定が気候システムや海洋システムに対する不可逆的な介入を決定し、将来、人間と自然との物質代謝を組織する自律的な方法を取り戻す可能性を排除してしまう。』

斎藤幸平『マルクス解体』,p.385.

「開放的技術」と「閉鎖的技術」が、具体的にどんなものを指すのか判らないので、ほんとうにこのような区別をして、一方を廃棄し他方を生かすようなことが可能なのかどうか、判断できません。しかし、資本主義のもとで発展した技術は、そのままでは、ポスト資本主義の社会で維持できるものではない、――一部ないし大部分の技術は、資本主義とともに消滅する、ないし別のものになる――という結論は、認めざるをえません。

既存の「閉鎖的技術」の廃棄は、ポスト資本主義の人びとが、より自由で自立的な労働者となるためには避けてはならないことです。そして、それによって、資本主義が作り上げた高度の生産性と巨大な生産規模が減縮することは避けられないのです。

『第3に、持続可能性の問題がある。マルクスは、生産力の資本主義的発展が、自然の普遍的物質代謝を損ない、破壊すると、繰り返し警告していた。〔…〕資本主義的な生産力の増大は「ただ労働者から掠奪するための技術の進歩であるだけではなく、同時に土地から掠奪するための技術の進歩」〔『資本論』第1巻,大月書店版,p.657〕にも結びついている〔…〕

最後に、こうした閉鎖的で破壊的な技術の問題は、ただ資本家による所有から国家(または共同体)による所有へと移行するだけでは克服できない。〔…〕所有権の移転だけでは問題を解決できない。国家社会主義のもとで「構想」と「実行」の分離が続けば、資本家階級に代わって官僚階級が社会的生産全般を支配することになるだけで、労働者階級の疎外状態は変わらない。環境破壊もまた、官僚支配のもとで継続されるに違いない。〔…〕

実在した「社会主義」の過去の失敗が示しているように、これら4つの問題は、容易に解決することはできない。とはいえ、現代の(環境)社会主義が、たんに「資本の生産力」を未来社会の基礎として利用できないのは、少なくともはっきりしたはずだ。』

斎藤幸平『マルクス解体』,pp.237-238.

〔5〕 「しなやかな知性」と「突きすすむ知性」

しなやかな知性は、あらゆる概念の襞 ひだ に回り込んで、固結した思考の血栓を突き崩す。

マルクスは、突きすすむ知性だと思われてきた。『資本論』の扉には、ダンテ『神曲』から、「地獄の門」に記された警告:「汝等こゝに入る者、一切の望みを棄てよ」が引かれている。しかし、望みを現実と取り違えることのない強靭な知性とは、突き進むナイフよりも、しなやかな羅 うすぎぬ に似てはいないだろうか?

「しなやかな知性」と「突きすすむ知性」。どちらも私たちには必要なものだ。斎藤幸平の新しさは、突き進む一方と見られたマルクスから、「しなやかな知性」をも読みとった点にある。

さて、前節では、マルクスが、『資本論』(第1巻)刊行直前の段階で、革命家にとってはたいへんショッキングな真理に突き当たったことを見ました。‥なるほど資本主義のもとでの生産力の発展はめざましいけれども、それがそのまま、「革命」後の社会における社会主義の成立を約束するわけではない、というのです。

なぜなら、資本主義のもとでの「生産力」は、あくまでも資本のための生産力、「資本の生産力」であり、資本主義のもとで発展する技術は、あくまでも資本のための技術、資本が価値増殖するための技術であって、その多くは、労働を細分化し労働者を断片化して、資本に従属させるものであるからです。

『生産力の将来的発展に対する楽観的な支持を撤回したことによって、マルクスは新たな困難に直面することになった。〔…〕自らのそれまでの進歩的な歴史観に異を唱えざるをえなくなったからだ。第6章では、晩期マルクスにおけるこの自己批判の過程を再構築していく。』

斎藤幸平『マルクス解体』,2023,講談社,p.18.

「それまでの進歩的な歴史観」とは、「史的唯物論」のことです。人類の社会は、だんだん進歩して良くなってゆく、という「進歩」に対する信仰が、虐げられた人々(プロレタリア)による社会変革を望む革命思想と結びつくと、「生産力」の発展が社会矛盾を激化させて爆発させ、より合理的で正義にかなう社会への変革を呼び起こす、という考え方になります。かんたんに言えば、これが「史的唯物論」の核にある発想です。

そこでは、発展した「生産力」が、「革命」後の豊かな未来をも約束しているはずでした。

ところが、マルクスは、資本主義のもとで「生産力」がもたらしている負の作用――「自然」に対しても、労働者に対しても、「自然」と人との物質代謝の過程に対しても――を、徹底して見きわめた結果、けっしてそう楽観的な「生産力」の未来図は描けない、ということを知ったのです。

そこでマルクスは、『資本論』の第2巻以降を書き続けるためには、①資本主義のもとでの人間の活動が、「自然」、および「自然」との代謝過程に及ぼす負の作用いかん、②資本主義以前の社会では、それらはどうだったのか、という点を探究する必要に迫られました。しかし、それらはいずれも、純文系の哲学から出立したマルクスにとっては、「50の手習い」を要する難題だったのです。

①は、リービヒの農芸化学や地質学を中心とする自然科学研究、②は、古代および非西欧社会、なかんづく共同体社会の研究、ということになります。マルクスがこれらの書物を渉猟した膨大な抄録ノートと着想メモが残されています。

『これら2つの領域を集中的に研究することで、ついにマルクスは 1868年以降に、もう1つの決定的なパラダイムシフト〔最初のシフトは「資本の生産力」=「実質的包摂」の発見。第2のシフトは、「脱成長コミュニズム」への転換――ギトン註〕を経験することになる。

1881年にマルクスがヴェラ・ザスーリチに送った手紙〔…〕には、彼の非生産力主義、非ヨーロッパ中心主義が刻印されており、それは「脱成長コミュニズム」として特徴づけられるべきものなのである。』

斎藤幸平『マルクス解体』,2023,講談社,pp.18-19.

この第6章↑のうち、「ザスーリチ草稿」の関係は、次回少し立ち入って見ておきたいと思います。そのさいの要点は:‥‥「ザスーリチ」は、前節で見た・西欧資本主義の「実質的包摂」とは、一見すると逆の方向を向いていることです:

【A】 「実質的包摂」とは、西欧の発展した資本主義が、その先進性にもかかわらず、「社会主義」に移行してゆくには大きな困難があることを示唆するものでした。

【B】 これに対して、「ザスーリチ草稿」によれば、古いままのロシアの共同体は、資本主義化していないがゆえに、「社会主義」へ移行するための障害を免れている面があること。にもかかわらず、共同体社会の「高次における再建」である「社会主義」に移行するためには、発展した「資本主義の果実」を取り入れる――資本への「包摂」のような阻害因子を除いて取り入れる――という、【A】にもまさる困難を解決しなければならないと考えられたのです。

『第7章では、『資本論』を越えて先に進むための試みとして『資本論』を再解釈していく。そうすることで、これまでは生産力主義の表明だと見なされてきた箇所についても、まったく異なった新しい解釈を提示できるようになるだろう。』

斎藤幸平『マルクス解体』,p.19.

第一部 マルクスの環境思想とその忘却

第一章 マルクスの物質代謝論

第二章 マルクスとエンゲルスと環境思想

第三章 ルカーチの物質代謝論と人新世の一元論批判

第二部 人新世の生産力批判

第四章 一元論と自然の非同一性

第五章 ユートピア社会主義の再来と資本の生産力

第三部 脱成長コミュニズムへ

第六章 マルクスと脱成長コミュニズム MEGAと1868年以降の大転換

第七章 脱成長コミュニズムと富の潤沢さ

よかったらギトンのブログへ⇒:

ギトンのあ~いえばこーゆー記

こちらはひみつの一次創作⇒:

ギトンの秘密部屋!