念仏踊りと見物人 『一遍上人絵伝』巻7東博本(1299年) 京都・市屋道場の場

足踏みの音響効果を出すために、建屋舞台で踊っている。

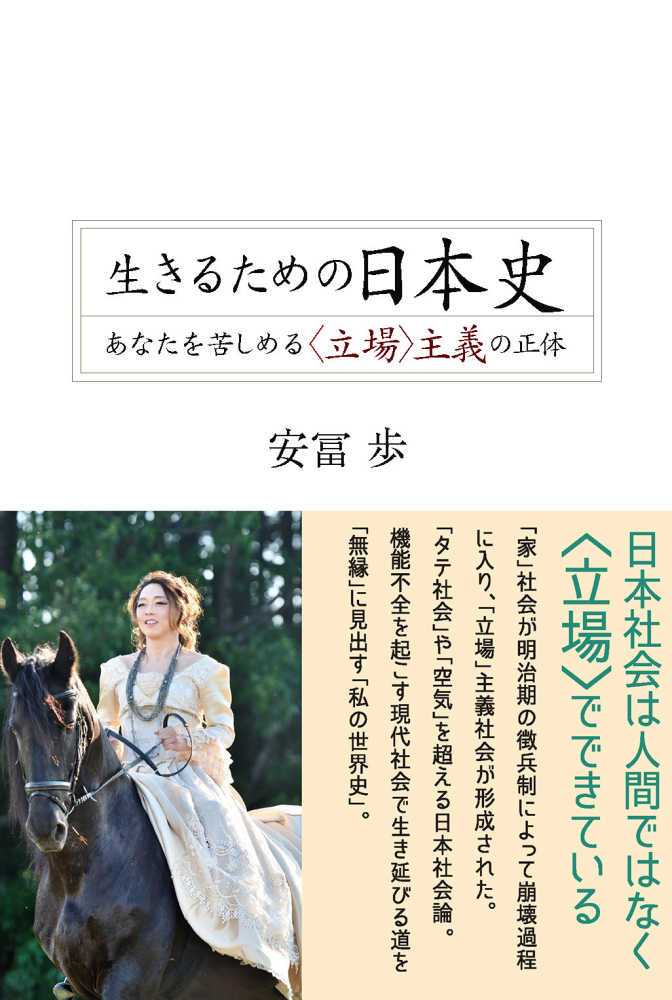

【33】「立場主義」を超えられるか?

ユーチューブの『一月万冊』で、『生きるための日本史』について清水有高さんと安富さんが対談動画を上げたので、ご覧になることをお勧めします。夏目漱石の『私の個人主義』を話題にしていて、『明暗』の「立場主義」についても言及があります。私の『夏目漱石と「立場主義」の発生』と比較していただくと、おもしろいかもしれません。

聴いていて思ったのですが、おふたりは私と、夏目漱石の読み方が違うのですね。とくに清水さんは、夏目漱石を愛読していらして、日本のサラリーマンの苦悩を体現しているとかおっしゃって、漱石に興味がない私とは対極です。安富さんのほうは、勉強として漱石を読むけれども、読んでおもしろいとは思わない‥ということで、意外に私と近いのかなと思いました。

私はと言えば、漱石には全然興味がもてないんです。まともに読んだのは、『坊ちゃん』『三四郎』『硝子戸の中』と、先日ブログを書くために読んだ『明暗』だけ。ほかは、ムリに読み出しても2ページ行く前に、つまらなくて、もうイヤでイヤで放り出してしまいます。『坊ちゃん』はおもしろいだけ。おもしろいだけなら赤川次郎のほうがまし。『三四郎』は、読み通したというだけで何も残っていません。『明暗』は、ネットにまともな「あらすじ」が無いので、自分で「あらすじ」をまとめるために、ホントにグイグイ苦しんで読破しました。二度と読みたくありません←。ちなみに、森鴎外は、文体も古風で、漱石以上に読みにくいんですけど、読んだあとでいろいろ考えさせるし、確実な印象が残っています。ところが、清水さんは、鴎外は読んでもワケワカラン。『高瀬舟』なんか、どうしょもないみたいに仰るのです。私の↑上の回で書きましたが、『高瀬舟』のテーマは、山崎正和氏が指摘するように、家長制――「家長」というものの本来のあり方だと思います。ただそれを、――国家社会の倫理と矛盾してでも「家長」は生き抜くという――正面から書いてしまうと、陸軍軍医中将で山縣有朋の盟友だった鴎外の現実社会の地位と矛盾してしまうので、そこはぼかして書いて、「安楽死の問題を書いた」などと説明している。

鴎外の『舞姫』を漱石の『薤露行(かいろこう)』と比べれば、鴎外のほうが優れていることは、誰にでも分かるはずです。

ちなみに、「家父長制」と言うのは間違えです。「家父長制」は Patriarchat の訳語でして、ヨーロッパと同じものが、日本の昔にもあったという先入見に基づいています。しかし、戦国時代とかそれ以前には、家父長も家母長もいたのです。古代まで遡れば、日本でも他の東アジア諸国でも、女王、女帝は珍しくない。家父長ばっかりになったのは、江戸時代以後の変化です。そもそも、東アジアは言語からしても、ヨーロッパや西・南アジアほど性別に敏感ではありません。先日、京都のクイア映画祭を見に行ったら、上映後討論でノンバイナリーの活動家が、家父長制ガァァァ、家父長制ガァァァ、と言っていて、この人たちは自分の国の歴史も知らないんだなと思いました//

話が脱線してしまいましたが、「立場主義」に話を戻しますと、漱石が『明暗』を書いた第1次大戦までの時代には、「立場」のない人びと――「立場」から疎外された人びと――もまだたくさんいたのです(⇒:『夏目漱石と「立場主義」の発生』)。『明暗』の登場人物でいうと、「小林」が代表格でして、彼自身は、「立場主義」を体現する士族階級(当時のサラリーマン、実業家、役人)とは対立する貧困階級に属している。そして、サラリーマン士族の「津田」や、「津田」の妻に対して、彼らの「立場主義」を逆手にとって、おまえの「立場」で、そんなことしていいのか?!‥などと意地悪く執拗な攻撃をしかけるのです。

しかし、日本共産党が結成されたりして無産階級の政治運動がさかんになるのは、わずかその数年後のことです。共産党は非合法団体でしたが、党員は「日本労農党」などの無産政党に入って、そこで合法活動をして、1928年の第1回普通選挙で当選者を出し、政界に市民権を得ます。こうして、無産階級も「立場」を獲得するようになって、「立場主義」の世界に参入し、さらにその後の第2次大戦で、国民すべてが戦場と “銃後” の各「立場」に組織され、日本全体が「立場主義」に覆われることとなるのです。戦後の企業・官僚組織における「立場主義」はその継続にほかなりません。

戦前: 無産政党のポスター

中世から江戸時代までの「立場」の用例を見ると、①市場(いちば)に店を出すショバの権利、②戦闘の場や大名行列で家臣に割り当てられた “持ち場” ――という2つの意味が主なものです。この2つの意味は、どちらも、大正時代以後に人びとが「立場」というコトバを使う意識の中に流れ込んでいます。

日本近代の「立場」意識のもとでは、いわば社会全体が一つの「市場(いちば)」で、各人はそこにショバをもらって店を出しているのです。そこでは、「立場」を持たない者というのは、みんなの共通の場である「市場」に居場所のない人‥‥一人前の人間とは認められない、誰にも相手にされない人のことです。もしも、そういう人が、わがもの顔をして「市場」に出て来れば、人びとは、異形(いぎょう)の者がやってきた、不審者が侵入してきた、と感じて恐れを抱くことになります。

そして、「立場」は人びとに、意識はされないけれども逃れることもできない厳重な規律を課します。各人は、他人の “持ち場” を犯さないように、他人に迷惑をかけないように気をつけながら、自分の “持ち場” を「死守」しなければなりません。

【34】人が「異形」に変身する時

ところが、現在ではこのような「立場主義」は実質的には崩壊し、その残滓ないし形骸だけが頑強に存続して、社会のあちこちで機能阻害を引き起こしています。「立場主義」崩壊の原因は、基幹産業の「自動機械」化イノベーションが主なものですが、ほかにもあるかもしれません。時代があまりに近いので、すべての原因を数え上げるのは困難です。

たとえば、インターネットは、ものすごい数の「立場」なき人に、居場所を与えています。そのヴァーチャルな居場所は、どう考えても「立場」とは異なるものです。多くの人が非正規雇用に転落しています。あるいは、最初から非正規雇用以外の職業に就けなくなっています。不安定な非正規雇用は、どんなにがんばっても「立場」とはなりえません。そして、このような「立場主義」崩壊を推し進め、利用してきたトップともいうべき政治家が、「立場」を奪われた人びと――本来の意味の「プロレタリア」――の典型というべき人の凶弾に倒れるという、“最悪” の――ある意味で必当然的――事態が現出したのです。

昭和戦前期の「プロレタリア」とは異なって、現在の「立場なきプロレタリア」が、何らかの運動によって「立場」を獲得することは、もはやありえないでしょう。ひとつの可能性は、彼らが「ネトウヨ」ではない本格的なファシズムに組織されて、民主主義の政治機構を変質させてしまうことです。もしそうなれば、欧米各国で見られているような政治の極・右傾化が日本でも起きることになります。

しかし、私は、その可能性は低いと見ています。なぜなら、日本の戦後の右翼は「親米右翼」であり、「親米」という限界を決して突破できないからです。世界各国で「右翼」と言えば極端な民族主義ですが、戦後の日本だけが違うのです。靖国神社の前庭で星条旗を焼いて気勢を上げる、というようなことが起きるとは思われません。現在の国外・国内のどんな情勢を見ても、彼らが「親米」をやめて民族主義に純化し、ファシズムを組織するようになることは展望できません。

そういうわけで、急激に “最悪” の事態に転落する危険は少ない代わり、めざましい再生の動きが出てくることも期待できないのが、現在の状況です。そうすると、こんにちの人びとの関心は、社会を、政治をどうするかということよりも、自分はどう生きるか、どうしたら生きていけるのか、という方向に向かいます。そこで、この問い方を正面に据えて歴史を見たいと思います。そして、「どう生きるか」の先に、おのずから「社会」も「政治」も見えてくる。そういう方法論を採用したいと思うのです。

私は先ほど、……立場のない人、つまり「市場(いちば)」にショバを与えられていない人が、わがもの顔をして「市場」に出て来れば、人びとは、異形の者がやってきた、不審者が侵入してきた、と思って恐れを抱くだろう……と云いました。私は、これがヒントになると思っています。

戦国時代以前の中世には、このような事態がひじょうに広く見られたし、しばしば、ふつうの人びとが、この種の「異形(いぎょう)の者」になりきって、事態を打開しようとしたからです。農民、僧侶、武士から、幕府の首脳に至るまで、多くの人びとが、日常社会の通常の手段ではどうしても解決できない困難に逢着したとき、もうこのままでは自分たちは生きていくことができないと感じ、切羽詰まったとき、‥この種の “変身” に、最後の解決を求めようとしました。

『生きるための日本史』の「第4章」は、網野善彦、勝俣鎮夫という2人の日本史学者の中世史研究を参照しています。学者と言いながら、この2人の問題意識は、現在、将来の日本社会と日本人の生き方を根底から考えさせるほど、広くかつ深いものです。とりわけ私は、勝俣鎮夫氏の提起した問題に、より巨きなものを感じます。一般には網野氏のほうがよく読まれており、著書も文庫等で入手しやすく、評価も高いようですが、それだけに網野氏にはやや不徹底な部分が目立ちます。勝俣氏の論文は専門性が強く難解で、新本で入手できないものが多いのですが、今回、品切れのものは古書で、古書も入手できない本は図書館で借りてコピーを取って熟読することにしました。

2人の学者のなかで、まず勝俣氏を取り上げます。できる限りわかりやすく、また、迂遠を避けて短くまとめるように努めましたので、著者の論旨を正確に伝えられない点は、あらかじめお許しを願います。

戦前の日本共産党機関紙『無産者新聞』の宣伝ポスター

【35】柳生の「徳政碑文」

↓下は、奈良市柳生町にある「疱瘡地蔵」という、花崗岩に彫った摩崖仏で、銘により鎌倉時代末期の 1319年に建立されたことがわかっています。「疱瘡地蔵」と呼ばれるのは、顔の部分が剥落して疱瘡にかかったように見えるのが由来だとも、最初から疱瘡よけを祈願して建てられたとも云われています。

しかし、この地蔵像が有名なのは、右下に彫りこまれた「徳政碑文」(赤矢印)のためです。「徳政」とは、かんたんに言えば、借金を無かったことにする、返さなくてよいことにしてしまう命令です。田畑が担保に取られている場合には、無条件で元の持ち主に返されます。以後、年貢(地代)も利子も支払う必要がありません。

正長元年(1428年)に京都はじめ畿内一帯に広がった地下人(一般住民)の一揆(正長の土一揆)は、室町幕府によって鎮圧されましたが、各地の領主は、それなりに住民の要求に折れて、徳政令を発布した者も多かったのです。ここ柳生を含む大和国の守護領主・興福寺も、一山衆議の結果、「徳政令」を発令しています。

ところが、柳生(やぎゅう)の地蔵石に彫り込まれた「徳政碑文」は、興福寺の領地である「神戸(かんべ)4か郷(ごう)」に関するものですが、その内容は、興福寺の「徳政令」よりも過激で徹底しているのです。これは、「4か郷」の住民が、興福寺の認めた内容を越えて、上回る「徳政」を自らの実力で実施したことを意味します。

興福寺の下した「徳政令」の内容は、「正長元年」を基準にして、

- 5年以上前の「借書」は破棄し、借金は無かったことにする。

- 5年前以後の借金は、元本の3分の1を返せば、質物(田畑など)を請け出すことができる。

- 去年以前の年貢や利子の未納は、納入しなくてよい。

というものでした。当時の借金はみな高利であり、5年もたてば元本に相当する金額はすでに返されていましたから、これ以上支払う必要はない。担保も無条件で返還せよ、ということです。5年前以後の最近の借金も、元本の3分の1を返せば完済とする。

つまり、 「徳政令」というのは、“借金はいっさい返さなくてよい” というようなことではなく、あくまでも悪質業者からの救済策なのです。元本の何倍も払わせて、最終的には、払い続けられなくなった農民から土地を巻き上げてしまうような、あくどい金貸しから農民を救済するための政策です。一般に、こういうのが各地で出された「徳政令」の内容でした。今で言えば「利息制限法」とか、「会社更生」「民事再生」にあたるものです。「徳政」は、決して “革命” ではありません。

ところが、柳生の「徳政碑文」のほうには、つぎのように記されているのです:

柳生徳政碑文(疱瘡地蔵)

『正長元年ヨリ

サキ者カンヘ四カン

カウニヲ井メアル

ヘカラス』

『正長元年よりサキは 神戸(かんべ)4か郷(ごう)に 負ヰ目〔負債〕あるべからず』

ここで問題になるのは、碑文にある「サキ」というコトバの意味です。

多くの学者は、「さき」というコトバの現代の語義から、時間的に「のち」、つまり未来のことだと考え、「正長元年以後は、借金はあってはならない」という意味に理解しました。まるでユートピアの到来です。

しかし、そう読むのは誤りです。ユートピアどころでない・あべこべの事態になるのが、ちょっと考えただけでも判ります。この碑文が農民に、正長元年以後、つまり今後は、「生活が苦しくても借金をするな」と命じているのだとしたら、ひどい圧政というほかありません。今後は、借金をしても返さなくてよい、ということだとしたら、「神戸(かんべ)4か郷」の農民に金を貸す人はいなくなるでしょう。いずれにせよ、農民がこの碑文を彫りつけたのだとすると、自分で自分の首を絞めていることになります。

(そもそも、「農民はイイモンで、金貸しはワルモンだ。悪者がいなくなれば世の中は良くなる」という世間知らずの学者たちの思い込みが、誤解釈の原因です。農民は生活が苦しいから借金をするのです。生活が苦しい主因は自然災害で、副因は領主・興福寺の課している加地子(租税)です。構造的な原因があるのですから、“革命” を起こしてどうなるというものではありません。)

そこで、勝俣鎮夫氏は、この「さき」は「過去」「以前」の意味だと解釈しました。

『私はこの碑文の「正長元年ヨリサキ」の「サキ」について、徳政令はそれ「以後」の債権・債務に効力をおよぼすものではないことから、この「サキ」は正長元年という時点より以前の意味をもつ「サキ」であるとした。そして、以後の語義をもつ「サキ」という語の使用例は、中世までさかのぼらないとしたのである。』

勝俣鎮夫『中世社会の基層をさぐる』,2011,山川出版社, p.4.

つまり、勝俣氏によれば、戦国時代ころに、「さき」「あと」という語の意味に劇的な変換が起きた。それまでは、もっぱらある時点よりも「以前」「過去」を意味した「さき」という語が、「以後」「未来」という正反対の意味で使われるようになり、以後急速に、この新しい意味のほうが主になって、現在に至っている、というのです。「正長の土一揆」、柳生の「徳政碑文」は、この大逆転よりも前の時代ですから、「さき」は、「以前」の意味に理解しなければならない。日本人の「時間意識」の向いている方向が、当時は現在とは逆だった、ということなのです。

そして、この「徳政碑文」の意味は、「正長元年」つまり現時点、よりも前に貸し借りされた借金は、現時点以後は存在しないことになる。利子も元本も返さなくてよい。担保に入れた土地は、無条件に取り戻すことができる。――ということで、興福寺の「徳政令」を、より徹底したものであることになります。

もちろん、今後については「徳政」の効力は及びませんから、今後借りた借金はきちんと返すべきであるし、利子も支払いなさい、ということです。これで、金貸しのほうも廃業しないですみます。最近貸したばかりの貸金は、元本も回収できなくなる場合があるかもしれないが、まぁそのくらいは我慢しなさい、ということです。

「徳政」は、“革命” でもユートピアの到来でもないのです。

【36】日本・戦国時代の「大転換」

現代の日本語でも、「先立つ」「先払い」「先に行く」などと言うときには、「さき」は、①「以前」の意味になります。しかし、「先に延ばす」「先が思いやられる」「これから先は」など、②「以後」「将来」の意味の「さき」のほうが、現代では圧倒的に多い。「過去」の意味の「さき」は、合成語や順序の場合にだけ残存している、と見たほうがよいでしょう。

ところが、戦国時代以前には、「さき」はもっぱら①の意味であり、②「未来」の意味で使われることはなかったのです。古代でも中世でも、「さきの世」とは「前世」のことであり、「来世」のことは「のちの世」「あとの世」と言ったのです。「さきざき」とは、将来ではなく、今まで、という意味でした。

『これも今は昔、白河院の御時、北面の雑仕(ざうし)〔雑役係の下級女官〕に巧者(うるせ)き〔才気煥発な〕女ありけり。名をば六(ろく)とぞ云ひける。殿上人(てんじゃうびと)どももてなし興じける〔六をほめたりからかったりして面白がっていた〕に、〔…〕雨うちそぼ降りて徒然(つれづれ)なりける日、ある人、「六呼びて徒然慰めん」とて使(つかひ)をやりて、「六呼びて来(こ)」と云ひければ、程もなく、「六召して参りて候(さぶら)ふ」と〔使いの侍が〕云ひければ、「あなたより内の出居(でゐ)〔院の御所の客間〕の方(かた)へ具(ぐ)して来(こ)〔連れて来い〕」と云ひければ、〔…〕〔六は〕「便(びん)なく候ふ〔御客間に上がるような分不相応なことはできません〕」など云へば、〔…〕「など〔なぜ〕かくは云ふぞ。ただ来(こ)」と云へども、〔六は〕「僻事(ひがごと)にてこそ候ふらめ〔私ごときに、何かの間違えで、そう仰るんでしょう〕。先々(さきざき)も〔これまでにも〕内(うちの)御出居などへ参る事も候はぬに〔御客間などに上がったことはございませんのに〕」と云ひければ、〔…〕』

『宇治拾遺物語』(1212-21年),巻14,第7:「北面の女雑仕六が事」.

領主の庭で催す念仏踊り 『一遍上人絵伝』巻4、第5 遊行寺本。

「さき」に対して、「あと」は、もっぱら「以後」「未来」の意味でした。ところが、江戸時代になると、「あと」を「以前」「過去」の意味で使う例が頻出するのです。

『十九年跡に〔19年前に〕別れし面影さすが見忘れず。』

『はや、跡〔過去〕へ帰らぬむかし、〔…〕』

井原西鶴『好色一代男』(1682年),巻4,巻2.

現代では、「あと」のほうはむしろ古い意味(以後、将来)に戻っているようです。戦国時代から江戸時代にかけて、「さき」「あと」の時間的意味が、ドラスチックに逆転した時期があったことになります。

『現在、われわれは過去を背(アト・跡・後)にして、未来(サキ・前・先)を見つめ、よりよい未来を志向して進むという歴史認識の基本姿勢を当然のこととしている。「サキ」「アト」という語の新しく出現した〔…〕語意は、その姿勢にもとづく時間認識を表現している。

これに対し、〔…〕古代・中世社会においては、人々は未来(アト・跡・後)に背を向ける姿勢をとり、過去(サキ・前・先)と向き合い、過去から現在にいたる道を見据え、未来に向って、後ずさりしているという歴史認識をもっていたということになろう。』

勝俣鎮夫『中世社会の基層をさぐる』,2011,山川出版社, p.15.

過去に背を向け、未来を前方に見つめる時間認識の姿勢が、産業革命以後の近代ヨーロッパの時間観念と同じであり、現在の私たちには当然の常識と思われる時間認識であることは、言うまでもないでしょう。この時間認識は、未来の「予測可能性」ということと深くかかわっているように思われます。

これに対して、中世以前の日本人の「後ろ向き」の時間認識は、未来というものはまったく見通すことができない。心の中に見えるのは、じっさいに自分の眼で見たり、言い伝えられてきた過去と現在だけである、という中世・古代人の素朴な常識に対応していると言えます。そして、このような時間認識は、日本だけでなく、古代ギリシャにも、現在のケニア、ボリビア、チリなどの先住民族にも、普遍的に存在することが知られています。おそらく、世界中の諸民族が、過去には、この型の時間認識をもっていたと想像されるのです。

『古い時代の人々は、目の前で起きている出来事と、すでに発生している出来事は見える。〔…〕まだ起きていないことは見えない。こう考えるので、過去を見ながら未来に向かって後ずさりしているような感じだ、〔…〕過去を向いて生きているから、「先」と言うと「過去」になるのだ、』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.225.

『古代ギリシヤでは過去と現在が(われわれの)前方にあるものであり、従って(われわれが)見ることの出来るものであり、(われわれが)見ることの出来ない未来は、(われわれの)背後にあるものと考えられていた。』

勝俣鎮夫『中世社会の基層をさぐる』,2011,山川出版社, p.16.

『過去が前にあるという〔チリ先住民言語アイマラ語の〕メタファーは、あなたが今ちょうどやり終えたことの結果は、あなたの眼の前に見ることができるという体験に基礎づけられている。』

ジョージ・レイコフ,マーク・ジョンソン『肉中の哲学』: 勝俣鎮夫,op.cit., p.19.

【37】歴史の方法――「年代記」と「溯行」

「さき」という日本語の本来の意味は、長い物の尖った先端ということです。対語である「あと」は、もとは「足」を意味していました。そこから、「さき」は、空間的に並んでいる列の先頭を意味し、「あと」は後部を意味するようになりました。この空間的イメージが時間に転換する場合、人間が「未来」/「過去」どちらを向いているかによって、「さき」「あと」の意味が決まってくるのだと考えられます。

『もし「サキ」・「アト」という語の言語表現が、〔…〕人々の実体的感覚認識より生みだされ、それにもとづく社会的共通認識に支えられているとするならば、「サキ」・「アト」という語のこのような語意の変化は、その前提に、そのような変化をもたらした社会的時間認識の大きな転換があったことを想定することが可能である〔…〕

「サキ」・「アト」の戦国時代における語意の転換は、日本列島で暮らす人々の原始・古代以来の伝統的時間意識の転換を前提とし、それをストレートなかたちで表現したものであった。

〔…〕古代・中世社会に生きた人々は、未来に背を向け過去と向き合うという姿勢で時間を認識していた。このような人々の〔…〕姿勢のもとでは、〔…〕見ることができない未来に生きていく手掛かりは、眼前の過去と現在を見据え、そこから学んだ経験しかないという歴史主義が基本的観念となるのは当然である。』

勝俣鎮夫『中世社会の基層をさぐる』,2011,山川出版社, pp.14,21-22.

しかしながら、勝俣氏の指摘にもかかわらず、ここで私たちが気づくのは、「歴史主義」といっても、「歴史」というものの把え方に――人びとが過去に向いているか、未来へ向いているかに応じて――2通りがあるということです。

ひとつは、私たちにとって最もわかりやすい「歴史」のイメージ:――「社会発展史」と言ってもよいし、「年代記」的な歴史と言ってもよい――です。過去から未来へ流れていく時間の流れに沿って歴史を叙述することです。つまり、「未来を向いた歴史」。ふつうに「歴史主義」と呼ばれるのは、こちらのほうです。すなわち、ロッシャー、ヒルデブラント、クニース、ビュッヒャーら「ドイツ歴史学派」の段階的発展論。ヘーゲルやマルクス・エンゲルスも、この発展論の系譜に入るでしょう。

しかし、それとは逆に、「過去を向いた歴史」というものもあってよいはずです。いわば「遡行的な歴史」。ものごとの起源・由来を究めるため(?)の歴史です。古代・中世の人びとの「歴史主義」とは、むしろこちらのほうではないかと思われます。

じつは、近代にも、このような「後ろ向きの歴史」を構想した人がいるのです。狭い意味での歴史家ではないのですが‥

『「みんながめいめいじぶんの神さまがほんたうの神さまだといふだらう。けれどもお互ほかの神さまを信ずる人たちのしたことでも涙がこぼれるだらう。それからぼくたちの心がいいとかわるいとか議論するだらう。そして勝負がつかないだらう。〔…〕けれども、ね、ちよつとこの本をごらん。いいかい。これは地理と歴史の辭典だよ。この本のこの頁はね、紀元前二千二百年の地理と歴史が書いてある。よくごらん、紀元前二千二百年のことでないよ。紀元前二千二百年のころにみんなが考へてゐた地理と歴史といふものが書いてある。

だからこの頁一つが一册の地歴の本にあたるんだ。いいかい、そしてこの中に書いてあることは紀元前二千二百年ころにはたいてい本當だ。さがすと證據もぞくぞくと出てゐる。けれどもそれが少しどうかなと斯(か)う考へだしてごらん、そら、それは次の頁だよ。

紀元前一千年。だいぶ地理も歴史も變(かは)つてるだらう。このときには斯うなのだ。變な顏してはいけない。ぼくたちはぼくたちのからだだつて考へだつて、天の川だつて汽車だつて歴史だつて、たださう感じてゐるだけなんだから、そらごらん、ぼくといつしよにすこしこころもちをしづかにしてごらん。いいか。」

そのひとは指を一本あげてしづかにそれをおろしました。

するといきなりジヨバンニは自分といふものがじぶんの考へといふものが、汽車やその學者や天の川やみんないつしよにぽかつと光つて、しいんとなくなつてぽかつとともつてまたなくなつて、そしてその一つがぽかつとともるとあらゆる廣い世界ががらんとひらけ、あらゆる歴史がそなはり、すつと消えるともうがらんとしたただもうそれつきりになつてしまふのを見ました。

だんだんそれが早くなつて、まもなくすつかりもとのとほりになりました。

「さあいいか。だからおまへの實驗はこのきれぎれの考へのはじめから終りすべてにわたるやうでなければいけない。それがむづかしいことなのだ。けれども、もちろんそのときだけのでもいいのだ。ああごらん、あすこにプレシオスが見える。おまへはあのプレシオスの鎖を解かなければならない。」』

宮澤賢治『銀河鉄道の夜〔第3次稿〕』

……ある時点で、人々が過去を向いて描いた「歴史」がある。それから 100年たった時点で、やはり人々が、これこそ真実の「歴史」だと考えたものがある。それらたくさんの、各時点での「歴史」(「きれぎれの考へ」)が重なり合った重層的なものを、1枚1枚全部「実験」にかけて真偽を判別――することが仮にできたとして――し尽くしたとしたら、そこにいったいどんなものが現出するのか?‥‥1枚の「歴史」になるかもしれないし、ならないかもしれない。すべてが合成された究極は、結局のところ、名状しがたい “この世界そのまま” ではないのか?‥‥答えは、この著者にもわからなかったにちがいありません。著者は、童話原稿のこの部分を、全部破棄してしまっているからです。。。

よかったらギトンのブログへ⇒:

ギトンのあ~いえばこーゆー記

こちらは自撮り写真帖⇒:

ギトンの Galerie de Tableau