『週刊金曜日』の購読をはじめました。

眼についた記事をひろって、

一部の紹介をしています。

‥‥ので、興味をもった方は、ぜひ定期購読を

してください。1か月ごとの購読も可能です。

創刊時の編集委員は、石牟礼道子、井上ひさし、久野収、筑紫哲也、本多勝一。井上ひさし氏が入っていることからもわかるように、創刊当時から、硬派一辺倒、左翼一辺倒だったわけではない。まもなく、椎名誠が編集委員に加わり、最近では小林よしのりの執筆記事を掲載した時期もある。編集委員の交替は多く、現在まで継続して編集委員をしているのは、本多勝一氏のみ。現在の編集委員は、本多勝一、雨宮処凛、宇都宮健児、想田和弘、田中優子、崔善愛、中島岳志。編集長文聖姫、発行人植村隆。

「ブレない雑誌」としては、日本でもっとも信頼性と定評があるといってよい。

現在では、書店の店頭に出ることはほとんどなく、定期購読による郵送を基本としている。重要記事の一部(!)を掲載する電子版↓もあります。

〔1〕 子どもの本の専門書店「クレヨンハウス」

主宰 落合恵子 特別インタビュー

『年齢からも

セクシュアリティからも

それぞれの言語からさえも

自由なのが絵本です。』

12月24日・1月7日・合併号, p.16.

「クレヨンハウス」は、メディアなどで(『金曜日』も例外ではないらしい↑)紹介される時、「子どもの本」の専門店と言われることがある。

しかし、「クレヨンハウス」をオープンした45年前、落合さんが抱いた疑問は、「絵本は誰のもの? どの年代のもの?」ということだった。

『私は〔…〕絵本に年齢制限はないと考えていました。

〔…〕当時の、少なくとも私の身の回りにあった絵本といえば、おひめさまが出てくるものか、偉人伝か、「こうすればいい子になる」といういわゆる躾(しつけ)絵本か。あるいは、冒険するのは男の子、女の子はそれを見ているか、応援する……というジェンダー色の濃いもので、少なくとも私にとっては、居心地いいものではなかったです。 「偉人」と一緒にご飯食べたくなかったし、おひめさまの物語の多くは、自力で人生を切り開くのではなく、おうじさまと出逢わないと、ハッピーエンディングを迎えられないといった案配で。どれもが、ちょっと不自然でした。ですから、もっぱら冒険ものか、図鑑が好きでした。

両親が揃っていて、子どもがいてという、いわゆるスタンダードな家族像も、父親のいないわたしにはちょっと違うな、と感じました。「うちみたいな家があってもいいのに」と。』

12月24日・1月7日・合併号, pp.16-18.

『―――小さなころから本屋さんになりたかったのですね。

31歳の時に、その夢をささやかながら実現しました。「立ち読み」ではなく、「座り読み歓迎」の書店としてです。〔…〕

心がけていることは、できるだけたくさんの本を置くこと。選ぶのは読者ですから。

ベスト10を、とよくメディアに言われますが、可能な限り、それはしないことにしています。〔…〕

―――絵本の世界にもタブーはありましたか。

絵本の世界のタブーというよりも、大人社会が抱いていた、大人の側の子ども観が、タブーのようなもの、描けないものをつくりだしていたのかもしれません。そこには、子どもはこうあるべき、とか、子どもにはわからないだろう、とか、悪意不在でありながら少々窮屈な子ども観があったようです。

〔…〕現在は、沖縄・高江のヘリパッド問題を描いた絵本とか、アフリカ系アメリカ人への差別や、社会にある階層、貧困、いじめを描いた絵本もあります。今までは男性の分野の仕事と言われていたものに取り組んでいる女性を描いたジェンダーセンシティブな絵本もあります。〔…〕

戦争と平和、反差別についてなど、いろいろな切り口でフロアに常時、コーナーを作っているのは、戦争を知らない保護者のほうが、知っている保護者よりはるかに多くなっているからです。

〔…〕子ども時代に豊かな人権感覚を身につける、ちょっとしたお手伝いを、書店ができたらとも思っているからです。』

12月24日・1月7日・合併号, pp.18-19.

〔2〕 一生読み続けたい絵本

「落合恵子さんが選ぶ 20冊」から

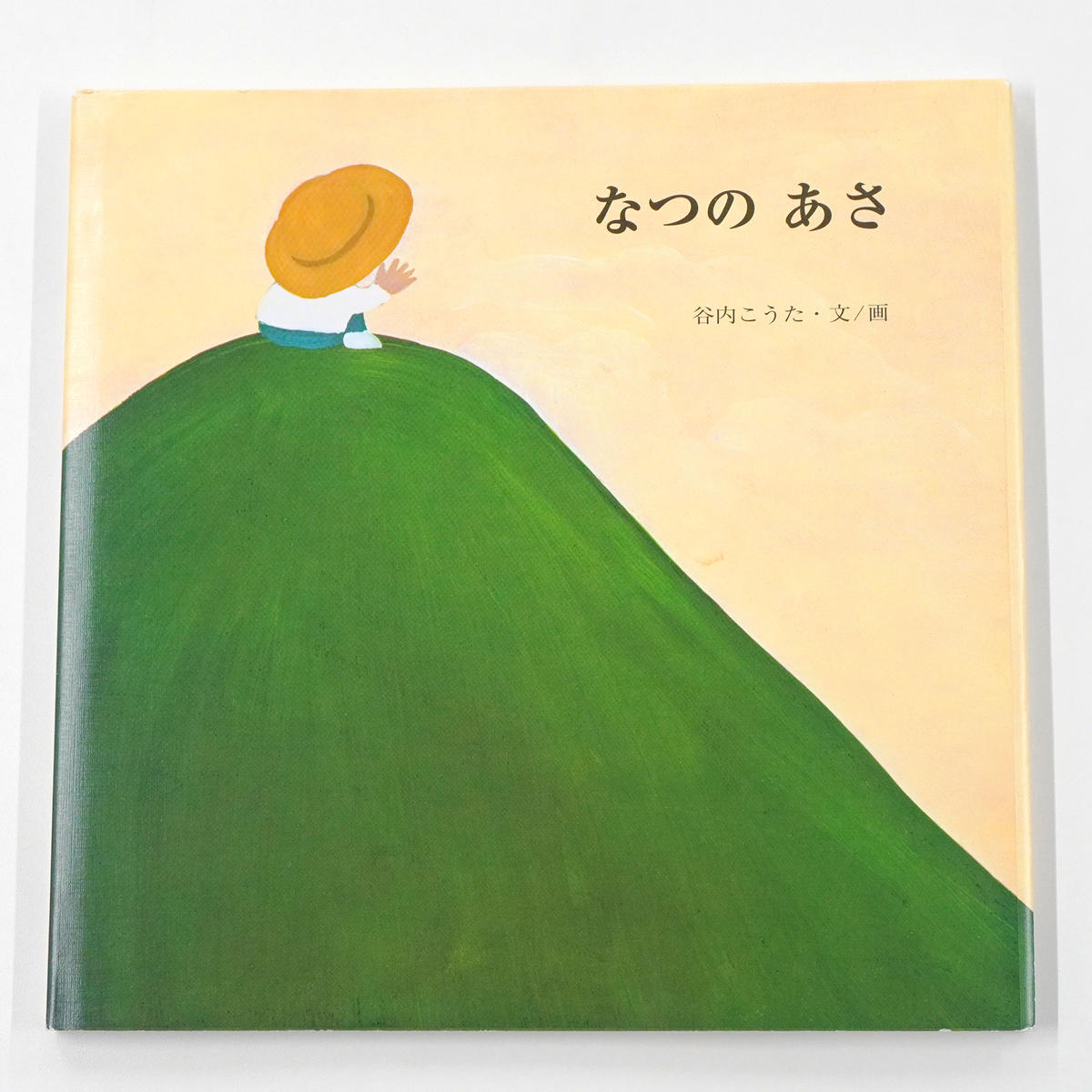

なつの あさは みんな しろい

夏の朝の白く輝く汚れない世界

くさもみちもまだねむそうな朝、

蒸気機関車をながめるためだけに

草原を疾走する少年

ただそれだけのストーリーなのですが

『ふっと溜息をつきたくなった時、くりかえし開く。遠い夏の朝の、匂いがする!』

12月24日・1月7日・合併号, p.20.

『貧しいけれど、ジャズ、特にトランペットが好きなアフリカ系アメリカ人の少年と、たぶん彼と同じような子ども時代を送ったであろうトランぺッターの、さりげなく、けれどズンと来る交流。再版してよ。』

12月24日・1月7日・合併号, p.20.

【おまけ】 英語版読み上げムービー

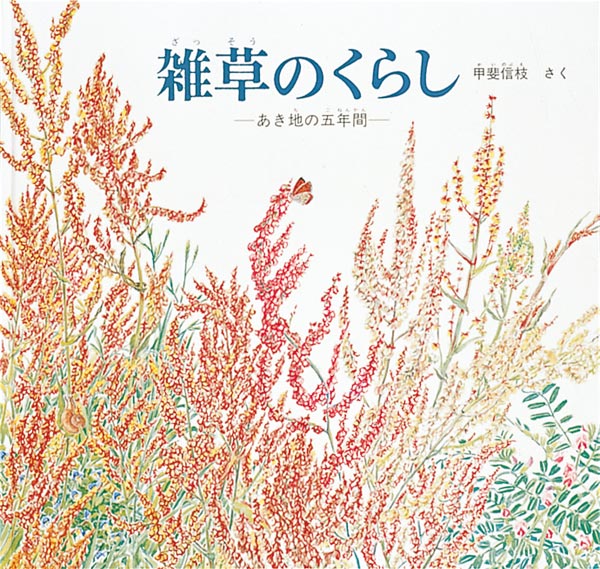

『嵯峨野の里山。1930年生れの著者は、植物、特に雑草を描き続ける。「草がおいでおいでするから」、だからずっと描き続けてこられた、と。』

12月24日・1月7日・合併号, p.21.

『ある年のクリスマス。ビロードのうさぎがぼうやのところにやってきた。しかしやがてビロードのうさぎはぼうやの関心をひかなくなってしまった。忘れられたうさぎは……』

12月24日・1月7日・合併号, p.21.

Gaston Goor

〔3〕 「正しい行動」とは違う「豊かな行動」 (内田樹)

『「土着の知」を掲げて活動している青木真兵君と久しぶりに〔…〕対談をした。

青木君は、〔…〕古代地中海史を専門にする研究者なのだが、都市での生活に疲れて〔…〕奈良県の東吉野村という山村に移り住み、自宅の一部を「私設図書館」として開放し、地元では障害者の就労支援をし』

12月24日・1月7日・合併号, pp.18-19.

…ている。移住は、直感に従った行動だったと言う。

『まず行為があり、後になって「どうして自分はあんなことをしたのか?」と自問することになる。

でも、もともと直感的に動いたのであるから、理由は一つではない。いくつもある。小説の場合だと、複数の読みに開かれている作品は豊かな作品とみなされる。それと同じで、複数の読みに開かれている人間的行動は「豊かな行動」である。〔…〕「正しい行動」や「適切な行動」とはレベルの違うところに、「豊かな行動」というものがあるのである。

人がある場所を離れて別の場所に移動する時の最大の理由は「ここにずっととどまっていると何か悪いことが起きる」と直感されるからである。これは叡智的なものではなく、身体的なものである。〔…〕

青木君によれば、人間を含めてすべてに「値札」がつけられて、その価格によって格付けされる社会のありように堪え難さを感じたのだそうである。〔…〕

なぜ東京が若者を惹きつけるのか。私見によれば、それは「値札をつけられたい」という欲求に応えてくれるからである。東京は若者たちを厳密かつ客観的に格付けする都市だからである。

値札をつけられると、自分が将来どの程度の社会的地位に就けるのか、どの程度の財貨を所有できるのか、どの程度の配偶者を期待できるのか、それがかなり正確に予測できる。そう人々は信じている。

格付けに基づいて下絵を描かれた「キャリア形成コース」に身を沿わせて、迂回せず、無駄をせずに人生を「上がり」まで進むことが「自己実現」だと多くの人は信じている。

だから、今の学校では早い段階から「将来の夢」を特定することを求められる。〔…〕

いずれ「格付け」を拒む若者たちが一定数を超えた時に日本社会も少しはまともなものに変わり始めるだろうと私は思っている。』

12月24日・1月7日・合併号, p.11.

よかったらギトンのブログへ⇒:

ギトンのあ~いえばこーゆー記

こちらは自撮り写真帖⇒:

ギトンの Galerie de Tableau