銀座みやこクリニック院長の濱元誠栄です。

*今回の記事は前半は難しくてつまらないので、後半から読んでも良いです!

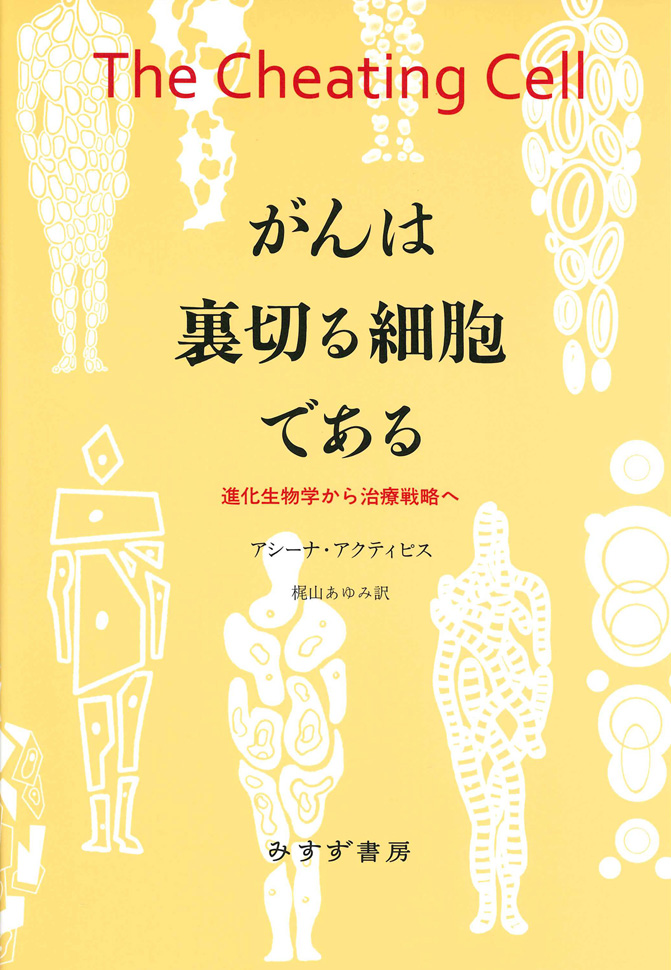

患者さんから勧められて、最近こんな本を読みました

内容はむちゃくちゃ難しいので、一般の方にはオススメしません

だって、解説こんなんですよ

「がんは進化のプロセスそのものである」。無軌道に見えていたがん細胞のふるまいも、進化という観点から見れば理に適っている。がんの根絶をしゃにむに目指すのではない、がん細胞を「手なずける」という新しいパラダイムについて、進化生物学は原理的な理解をもたらしてくれる。

著者は、この新しい領域を開拓する研究者の一人。進化の視点の基本から説き起こし、協力し合う細胞共同体としての身体の動態や、その中で《裏切り》の生存戦略を選び取るがん細胞の生態を浮かび上がらせる。身体にとって、がん細胞の抑制はつねに大事なものとのトレードオフだ。そんな利害のせめぎあいを分析することにたけた進化生物学の視点から、がんの発生や進展を、あるいは遺伝子ネットワークや免疫系との関係を見直せば、たくさんのフレッシュな知見と問いが湧いてくる。そして最後に話題は新たな角度からの治療へと及ぶ。

って、訳わかんないでしょ

これ、入試の問題文に出したら超難問になると思います

めちゃくちゃ簡単に話をすると

体は多数の細胞がバランスを取りながら成り立っている。がん細胞はそのバランスを崩すものだが、進化という観点で見ればそれは理にかなっている(←ここは読まないと理解できない)ので、制圧するというよりがん細胞自体をうまく飼いならす(手なずける)のはどうか。

その方法の一つとして、化学療法をほどよく行い、薬剤に感受性がある細胞と耐性のある細胞をうまく共存させ、薬剤の効果を長持ちさせるというやり方を試した見たところ、生存期間が延びた。

という感じです

まだまだ分からないでしょう?

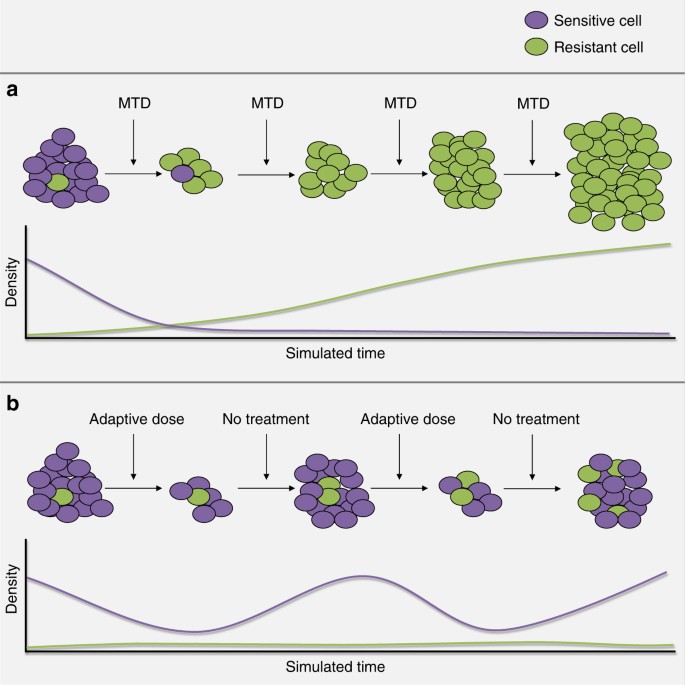

こちらの論文の図を見てみましょう

(内容は英語なので読まなくて大丈夫です)

従来のがん治療の考え方は、はじめから最大投与量でがんを抑え込もうとしますが、それだと耐性のある細胞だけが残り、それが暴れ出す、つまり薬が早い段階で効かなくなる

しかし、感受性のある細胞が全滅しないよう(半減する程度)に薬剤を投与すれば、共存の原理が働き耐性のある細胞が暴れ出さないので、長く治療が続けられる

というのです

ホントかいな?

って思いましたけど、

人間での臨床試験で効果があったようです

ステージ4の前立腺がんで、一次ホルモン療法が効かなくなったあとの二次治療の成績

(赤は全量投与、黒は治療中断)

ホルモン療法が効かなくなる(画像上増悪する)まで全量投与し、その期間の中央値は15か月となっています

こちらが適応療法の成績

PSAが下がってきたら中断し、また上がってきたら再開するという方法をとっていますが、早期に効かなくなったのは11例中1例のみで、残りは長期間奏効していて、中央値は20か月以上となっています

しかも、上記で丸が付いている3人は、薬剤の総投与量が通常の20%となっています

全量投与して、耐性を早める従来の治療法って何だろう…

って考えちゃいました

乳がんに対する適応療法の論文

https://journals.sagepub.com/doi/10.2217/WHE.14.23

マウスの腹腔内に乳がん組織を移植し、塊の大きくなり方を比べています

無治療はそのまま大きくなっていくのですが、全量投与の場合は30日目くらいを境に抗がん剤が効かなくなって腫瘍が増大しています

適応療法だと、大きさがほぼ一定のまま経過していることが分かります

この時の適応療法は、

腫瘍が10%増大するごとに抗がん剤20%増量

腫瘍が10%縮小するごとに抗がん剤20%減量

という抗がん剤の量を調節しながら、感受性のある細胞が全滅しないよう調整しています

この論文のまとめとして

・現在の薬剤では、転移性乳がんの治癒は事実上不可能であるという現実をまずは受け入れましょう。治療の目標は、生存期間と生活の質を最大にすることです。

・抗がん剤は多ければよいという従来の考えを見直してみましょう。腫瘍量を可能な限り減らすことは、耐性細胞の成長を促してしまうので、必ずしも最善の方法ではありません。転移性乳がん治療の目標は、進行までの時間をできる限り延長することです。

・治療によって制御できる細胞をすべて排除し、制御できない細胞だけを残すことには、ほとんど意味がありません。代わりに、感受性細胞が耐性細胞の増殖を抑えるようにしむけるべきです。

とあります

あくまで、根治を目指さず、できるかぎり長く共存する という治療法です

こんな感じのイメージですね

共存より根治を目指したい

それももちろんアリですが、根治が難しい状態になった場合には、適応(共存)療法も選択肢入るのかな…と

ちなみに

膵臓がんや胆管がんなど、がんの進行速度がむちゃくちゃ速いがんには適応療法はあまり意味がないかもしれないです

そもそもが抗がん剤が効きにくいので

と思っていたら、膵臓がん再発で適応療法みたいなことをしている方がいました…

副作用がひどいのもありますが、腫瘍マーカーが上がっていなあったら投与間隔をあけたり、投与量を50%近くまで減らされています

話しは変わりますが、がん休眠療法という治療法があります

こちらは副作用が出ないくらいの少数で投与していくというもので、効果を見ながら投与量を決めるという適応療法とはちょっと異なります

★当院「銀座みやこクリニック」のホームページ”もぜひご覧ください★