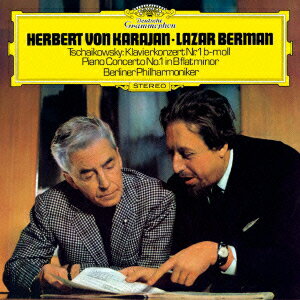

カラヤン/ベルマンのチャイコフスキー

曲目/

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

1.第1楽章:Allegro Non Troppo E Molto Maestoso 21:59

2.第2楽章:Andantino Semplice 8:01

3.第3楽章:Allegro Con Fuoco 7:18

ピアノ/ラザール・ベルマン

指揮/ヘルベルト・フォン・カラヤン

演奏/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

録音/1975/11/17,18 フィルハーモニーザール

P:ハンス・ヒルシュマグダレーネ。パトベルク

D:ミシェル・グロス

E:ギュンター・ヘルマンス

DGG 2530677

先日ベルマンの「超絶技巧練習曲」を取り上げたのでちょいとこのディスクを思い出しました。単品では所有していませんでしたがカラヤンの1970年代の録音を集めたボックスセットの中に含まれていました。このボックスセットはDGに録音したカラヤンの管弦楽録音の集大成になっていました。

カラヤンはチャイコフスキーのピアノ協奏曲は第1番しか録音を残していませんが、下記の録音が存在します。

- 62年(リヒテル/VSO)I:22:07、II:6:55、III:7:09

- 67年(ワイセンベルク/BPO)[F]

- 70年(ワイセンベルク/パリo)I:23:12、II:8:48、III:7:31

- 75年(ベルマン/BPO)I:21:55、II:7:57、III:7:18

- 88年(キーシン/BPO)I:23:41、II:8:33、III:7:35

- 88年(キーシン/BPO)[F]

ラザール・ベルマンも忘れかけられているピアニストでは無いでしょうか。リヒテルの後を追って1970年代に西側に現れこのCDの様にカラヤンと共演するなどして話題になりました。カラヤンはステレオ以降ではリヒテル、ワイセンベルクもそしてこのベルマンとチャイコフスキーを録音していますが、小生はこのベルマンとの共演が一番好きです。下記はカラヤンの録音タイミングですがベルマンとの演奏が一番、第1楽章のタイミングが早くなっています。そして、ベルマンは1986年にテルミカーノフと原典版で再録音していますがほとんどタイミング的に違いがありません。これはカラヤンを向こうに回して自分のテンポで録音を押し進めていたからではないでしょうか。

第1楽章から実に堂々とした鳴らしっぷりで痛快です。リヒテル盤は何処か神経質な所があり、ワイセンベルクは技巧でバリバリと弾きまくるだけのような印象が強いので、そういう意味でもカラヤンと対等に距離を置いて、自己主張をしながらベルマン流のチャイコフスキーを組み立てているベルマンは好きです。

| 録音 | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 |

| ベルマン盤 | 21:55 | 7:57 | 7:13 |

| リヒテル盤 | 22:07 | 6:55 | 7:09 |

| ワイセンベルク盤 | 23:12 | 8:48 | 7:31 |

| ベルマン原典版 | 21:40 | 7:30 | 7:38 |

ピアノは中央にきっちりと定位し堂々の鳴りっぷりなのですが、オーケストラの低域がちょいとだぶつき気味なのが気になります。73年頃まではイエス・キリスト教会が使われていましたがこの頃は全面的にフィルハーモニーホールで録音されるようになっていました。しかし、まだ75年当時は音のバランスがどことなく悪いものもあったのでしょうか、この録音もそういう面では損をしています。これに引き換え。65年のヴァイオリン協奏曲のほうは今となっては音質的には十全ではありませんがバランスの麺では完成されたベルリンフィルの音を聴くことができます。

第1楽章:序奏は中の遅。主部(4:44~)は中。ベルマンのヴィルトゥオーソ風の演奏スタイルが曲に良く合っている。鮮やかな技巧と強靱なタッチが基本で、身振りの大きめなところも聴かれます。音色も絢爛豪華な印象である。ただテンポの変動は極力抑えているようで、アルゲリッチのような恣意的なデフォルメはありません。さてカラヤン三度目の録音にして初めてのベルリンフィルと録音しています。。リヒテルに対抗して熱く燃えたウィーン響、ひたすら遅めでピアノは置き去りにして大音量で鳴らしたパリ管、これらと異なり本演奏でのカラヤンとベルリンフィルはやや遅めのテンポで、中庸の演奏を繰り広げています。輝かしい音色はさすがこの時代のベルリンフィルです。温度的にはさほど高くない演奏ですが、その分音色は磨き抜かれており、スタジオ録音でのカラヤンらしいとも言えます。ただ、この録音はそれまでのイエスキリスト教会での録音ではなく、フィルハーモニーでの録音になっていて、まだ音がこなれていない部分が感じられます。

雄大な序奏で一旦盛り上がった後、主部の入りは穏やかで控えめです。ルービンシュタインとは正反対のやり方と言っても良いでしょう。その後展開部の頂点に向けて息長く徐々に盛り上がってゆきます。コーダは中やや遅いのですがこれがベルマンのテンポなのでしょう。

第2楽章:中の遅。遅めに演奏され、チャイコフスキーの美しい緩徐楽章を堪能できます。音量的には控えめながらベルマン、ベルリンフィルの名人芸に浸れる演奏となっています。

第3楽章:中。BPhの美しくも豪華な音響とベルマンの巨匠風ピアノが規模の大きさを感じさせます。やや速めで充実した主要主題部とゆったり演奏される副主題部が鮮やかな対比を示し、次第に盛り上がり。コーダでの達成感が素晴らしいものになっています。

発売当初は、ソ連の鉄のカーテンの向こうから現われた天才ピアニスト、ベルマンとカラヤンの夢の共演といった感じで話題になったものの、最近ではあまり取り上げられることもなく、殆ど忘れ去られたような演奏です。

カラヤンが招聘したベルマンでしたが、やや肌が合わなかったのか共演はこの録音だけです。

一方カラヤンは、旧盤(ワイセンベルクとのパリ管での演奏)の作為的とも言えるテンポ設定から一転して、非常に中庸度の高い速度設定と、インテンポを保つ品位の高さを示している。そしてこの曲では初登場のBPhがやはり華やかで美しい。全体として中庸、リファレンス的名演と思います。ただカラヤンが少し冷静すぎて演奏の温度がやや低いかなと感じられます。