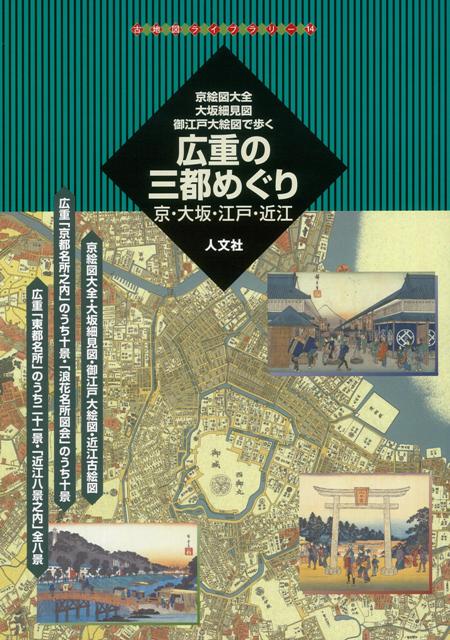

広重の三都めぐり

京絵図大全・大坂細見図・御江戸大絵図で歩く 京・大坂・江戸・近江 (古地図ライブラリー)

出版:人文社

江戸時代後期に活躍した浮世絵師、安藤(歌川)広重の「東都名所」から二十一景、「京都名所之内」から十景、「浪花名所国会」から十

景、「近江八景之内」から八景を紹介。作品が描かれた場所の歴史や文化、風俗等を交えて解りやすい解説が付いています。また、広重の絵図と絵図に描かれた界隈の現在の地図を記載。その地を訪れた際に役立つ見どころも紹介しているのでガイドとしてもご利用いただけます。

古地図と広重の絵図で京都・大坂・江戸をめぐる旅をぜひ楽しんでください。---データベース---

歌川広重といえば「東海道五十三次」なんでしょうが、少なからず肉筆画も書いていますし、「名所江戸百景」などの大作もあります。ただ押し並べて江戸近郊の作品が多く知られていますが、京都や大阪を描いた作品はあまり知られていないのではないでしようか。このブログでも数多く彼の作品を取り上げていますが、関西ものは多分「近江八景」ぐらいでしょう。

広重は生涯に東海道五十三次をはじめ、次のような作品を残しています。

『東海道五十三次』、 錦絵 55枚 (53の宿場と江戸と京都)複数版あり

『金沢の月夜』、『阿波の鳴門』、『木曽雪景』、それぞれ大錦3枚続

『金沢八景』、 8枚

『京都名所』、『浪花名所』、それぞれ 10枚揃物

『近江八景』

『江戸近郊八景』

『東都名所』

『不二三十六景』 『冨士三十六景』

『六十余州名所図会』、 70枚揃

『木曽街道六十九次』、 揃物

『甲陽猿橋之図』、『富士川雪景』

『名所江戸百景』

これだけ全国各地を描いていながら、広重は生涯に旅行したのは武蔵、甲斐、相模、安房、上総ぐらいで、広重が旅をした記録を探しても、現存するのは天保12年4月の甲斐旅行、天保15年の上総旅行、嘉永5年の上総~安房旅行の僅か3点の日記のみで、東海道を旅した記録は一切残っていません。そういう意味では広重は空想の中で、全国を旅したといえます。

広重の絵画の特徴は肉筆画はそんなことはないのですが、浮世絵の版画は鳥観図の画面が多いのが分かります。これは広重が参考にしている全国の名所図会がこの俯瞰の図で描かれているからでしょう。この本ではそれらの作品の中から

京都(十景)

大坂(十景)

江戸(二十一景)の三都に加えて

近江(八景)

の解説と共に周辺の現在の様子も紹介されています。そして下は広重が活躍した当時の京の地図です。ここから10景が選ばれています。京は北部3点、南部7点を描いています。

南部の中でもにぎやかだったのは「島原出口之柳」です。言わずと知れた京の遊廓です。ここは今も当時の景観を感じる事が出来るようで、名所案内によく案内されています。

現在の島原大門と柳

江戸時代の大阪については個人的にはあまり詳しくありません。下は収録されている大阪の図は弘化年間のもので、やはり広重マーの活躍していた茂大のものです。北は左側ですから頭の中で変換して眺める必要があります。

商都大阪という事で下は堂島のコメ商いを描いたものを代表として取り上げました。図柄から「セッツ名所図会」を参考にしているのが分かります。

堂じま米あきない

広重の絵の最大の魅力は何といっても描かれている人物の表情だと私は思っていて風景画に描かれている人々の華やいだ心情やおどけた表情などなど。それらが情景と相まって とても情緒的な処に心惹かれます。

江戸については切絵図をはじめ様々な地図が残っていますから省略します。江戸は東都名所という事で東海道沿いと、江戸城の東側の名所が抜粋されています。面白く感じたのは「神田明神東坂」で、ドラマの「仁」を彷彿させる神田台地の「神田明神」を描いている図です。

この本では各地の地名の由来を知ることもできます。

・京都島原・・移転の際の騒ぎが島原の乱のようだったとか

廓の構えが島原の城塞のようだったとか。

・京都八瀬・・壬申の乱で天武天皇の背に矢が当たって

傷を窯風呂で治した。

・浪花八軒屋・・その名の通り八軒の家(旅籠)があった。

八軒屋の古写真が広重の絵と同じ場所だろうと思われる

・浪花堂島・・・薬師堂の島が由来で米相場の役割を担っていた場所

・浪花道頓堀・・道頓って安井道頓さんという人から取った名前で

あの川の開削をした人らしい

・東都浅草・・広くて草深い武蔵野の中にありながら

そこまで草深くない場所だった。つまり、浅い草・・。

広重が描いた場所と同じ風景が残っている所が少なくてそれは残念ではあるんですが同じ場所とみられる明治期に撮られた小沢健志さんという写真家個人所蔵の古写真が当時のリアルな風景を感じさせてくれて古写真好きとしては 絵とはまた別な感情が湧き上がってきて感慨深く見入ってしまいました。

おまけのような形で「近江八景」も収録されています。この図も縦横変換が必要ですが、東海道の大津淑を中心に名所が描かれています。

特に有名なのは「石山秋月」と題された一枚で、紫式部が「源氏物語」を執筆した寺としても有名です。

現在でもこの地は景勝地として有名で、小生も今年はここを訪れています。

最近ではこの本、4バーゲン本としても販売されています。要するに再販指定から外れているんですな。そんなことで最初から半額で購入できます。