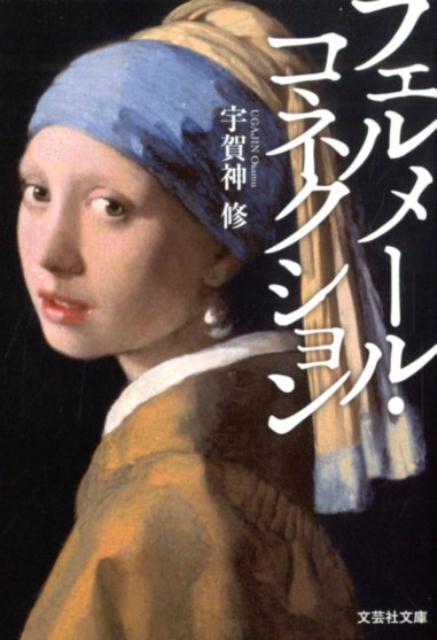

フェルメール・コネクション

著者:宇賀神修

出版;文芸社 文芸社文庫

長崎の旧家でフェルメールの真作が見つかった。新聞記者の森本は、調査で来日したクララと現地へ向かう。そこで見せられた古い手紙、全てはここから始まった。17世紀の偉人たちの秘められた交友と第二次世界大戦の封印された秘密を探る森本たちは、ロスチャイルド家とナチ残党の暗闘に巻き込まれていく──。史実とイマジネーションが緻密に織り込まれた壮大なスケールのミステリ巨編!---データベース---

日本で「フェルメール」の展覧会が開催されたのは2008年、東京都美術館で開催されたこの展覧会は93万4千人以上の来場者を集め空前のフェルメールブームを巻き起こしました。私事ながら「フェルメール」の名前を知ったのは「こち亀」が最初でした。2009年の第3号に掲載された「フェルメール全点鑑賞道中記」というタイトルで、ひょんなことからフェルメールの全作品を鑑賞するために江崎教授と弾丸ツアーに出るというストーリーでした。当然この時も、この本の表紙を飾る「真珠の耳飾りの少女」も紹介されていましたが、こういう作品があり、現存する作品が37点しかないということも知りました。それまで絵にはほとんど興味がなかったんですなぁ。まあ、個人的にはこれがきっかけで美術に目覚めました。で、フェルメールに関しては6点が展示されている大塚国際美術館にも出かけました。

フェルメールの作品としては次のものが確認されています。

フェルメールの全37(*)作品リスト

【アメリカ】13点

《天秤を持つ女》(ワシントン・ナショナル・ギャラリー)

《手紙を書く女》(ワシントン・ナショナル・ギャラリー)

《赤い帽子の娘》(ワシントン・ナショナル・ギャラリー)

《フルートを持つ娘》(ワシントン・ナショナル・ギャラリー)

《眠る女》(メトロポリタン美術館)

《水差しを持つ女》(メトロポリタン美術館)

《リュートを調弦する女》(メトロポリタン美術館)

《少女》(メトロポリタン美術館)

《信仰の寓意》(メトロポリタン美術館)

《合奏》(イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館)

《士官と笑う娘》(フリック・コレクション)

《中断された音楽の稽古》(フリック・コレクション)

《婦人と召使い》(フリック・コレクション)

【オランダ】7点

《牛乳を注ぐ女》(アムステルダム国立美術館)

《小路》(アムステルダム国立美術館)

《青衣の女》(アムステルダム国立美術館)

《恋文》(アムステルダム国立美術館)

《真珠の耳飾りの少女》(マウリッツハイス美術館)

《ディアナとニンフたち》(マウリッツハイス美術館)

《デルフトの眺望》(マウリッツハイス美術館)

【ドイツ】6点

《地理学者》(シュテーデル美術館)

《ワイングラス》(ベルリン国立博物館)

《真珠の首飾りの女》(ベルリン国立博物館)

《窓辺で手紙を読む女》(ドレスデン国立古典絵画館)

《取り持ち女》(ドレスデン国立古典絵画館)

《ワイングラスを持つ娘》(アントン・ウルリッヒ美術館)

【イギリス】5点

《ヴァージナルの前に座る女》(ロンドン・ナショナル・ギャラリー)

《ヴァージナルの前に立つ女》(ロンドン・ナショナル・ギャラリー)

《音楽の稽古》(英国王室コレクション)

《ギターを弾く女》(ケンウッド・ハウス)

《マルタとマリアの家のキリスト》(スコットランド国立美術館)

【フランス】2点

《天文学者》(ルーヴル美術館)

《レースを編む女》(ルーヴル美術館)

【アイルランド】1点

《手紙を書く婦人と召使》(アイルランド、アイルランド国立美術館)

【オーストリア】1点

《絵画美術》(ウィーン美術史美術館)

【個人蔵】2点

《聖プラクセディス》(個人蔵、国立西洋美術館寄託)

《ヴァージナルの前に座る女》(個人蔵)

この小説では2013年に東京国立博物館で開かれた「フェルメール展」から幕を開けます。ただし、実際にはこれは東京都美術館で公開されたものでした。のっけからこの調子ですからこの小説はフィクションであることがわかります。ただし、この仕様決に登場するマウリッツハイス美術館は実在で、この時もこの「真珠の耳飾りの少女」がこの美術館からの展示品と紹介され、この美術館の専門家クララ・ブリンクマンが登場します。この展覧会にはオーストリア美術館の「絵画芸術」という作品も登場し、ここに日本の長崎で発見された画中画にこの「絵画芸術」が描かれている作品が絡んできます。

ということでツカミは結構面白くぐいぐい小説に引き込まれていきます。そして、この長崎の旧家で発見されたメモがこの物語の大きなキーポイントになってきます。ストーリー的には謎の多い画家フェルメールと『エチカ』で有名な哲学者スピノザを絡めたミステリとなっています。この絵画ミステリーにナチス・裏金・政治の裏舞台が絡んできて、オランダの秘密の埋蔵金を巡るナチの残党・新鉤十字とその宿敵ユダヤの巨頭・ロスチャイルド家の命を懸けた攻防。それらを背景に、フェルメールの代表的遺作「絵画芸術」の謎解きに取り組む日本とオランダの二組の宿命の男女が、新鉤十字に襲われながら、ロスチャイルドの手助けで生還する物語となっています。

主人公が新聞記者と女性が二人も絡むということで派手なアクションはありませんし、後半の盛り上がりの部分では二つの金の箱が絡むということで暗号解読もあまりにあっけない展開でちょっと肩透かしを食います。こんなことで、フェルメールとスピノザの交流という歴史のIFを取り入れたアイデアは面白かったのですが、謎解きが緊張感にそれほど繋がっていないのが残念です。最後の手記を読む限り、日本とオランダをめぐる仮想歴史モノの構築が主になっている感がどうもテーマから少しずれていっているような気がして鎖国とオランダ貿易にあまり興味がない向きには千夜っとつまらないだろうなぁと思えてしまいます。まあ、小生はそういう意味では興味深く読めましたが、たた徳川幕府の呼称がただの政府になっていたりして用語の統一ができていません。この作家は日本の時代物には疎いのかなぁと思えてしまいます。

IF小説として面白いのは長崎の今村家のくだりで、のちに鍵となる「Cの手紙」が開陳されるのですが、その下の中でこの表紙になっている「真珠の耳飾りの少女」が実は今村家の血が流れていたコルネリアという女性がモデルであったという件です。それで表紙の謎が解けました。

また全編を紡ぐ縦糸の「絵画芸術」は謎に満ちた寓意の大作で、ヒトラー総統が大枚で本作品を購入した経緯もあります。それに広島型原爆はナチス由来技術であると言う俗説もあり謎解きの対象としてはまさに完璧なサブストーリーです。ただ、日本版「ダヴィンチ・コード」を狙ったのでしょうが、やや焦点がボケる展開になってしまいエピローグのような「Cの手紙」が添え物のようになっているのは何だかなぁ、という雲地にさせられました。

この小説には当時の欧州のキリスト教社会は克明には描かれていませんが、それは坂区という時代にあってなぜオランダだけが日本と交易が可能であったかの査証にはなるでしょう。