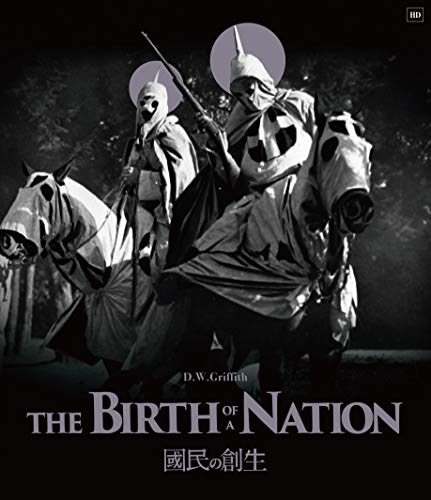

國民の創生(1915)

國民の創生(1915)映画マニアが必ず通らなければいけない作品が2つある。一つはロシアのエイゼンシュタインによる『戦艦ポチョムキン』。もう一つはアメリカのグリフィスによる『國民の創生』。

國民の創生、この映画の何が凄いかというと、いま我々が当たり前だと思っている映画的技法の原型が、この作品でほぼ完成している。例えばリリアン・ギッシュの美しさを、より引き出すソフトフォーカスのクローズアップや、別々のシーンを同時進行させるサスペンスフルなクロスカッティング、手旗信号で演出を施したという超ロングショットのモブシーン、「時間軸に沿って物語が進行している」、「複数の登場人物から見た視点でカメラが切り替わる」、「一つのシーンで、遠くからと近くからの複数のカメラのショットが並行している」など、映画撮影技術の様々な礎を作った。この作品を観るとグリフィスが何故「アメリカ映画の父」と呼ばれるのかが、その真価がよく分かる。グリフィスは「映画で何を伝えるのか」よりも「映画で何ができるのか」ということに関心をおいて映画を製作していた。

國民の創生は、南北戦争以後、アメリカという国家が統一されていく過程を描いた、3時間13分のスペクタクル伝記映画と言える。

この映画が凄い理由は他にもある。

1915年という映画黎明期で、ロケで大量のエキストラを使用。

政治・歴史的なテーマとエンターテイメントを合体。

演劇的演出ではなく、映画的な演出の基本要素を提案。

などだ。以上を100年以上前に一式揃えた事をもって、グリフィスは「映画撮影技法の産みの親」と言えるだろう。リュミエール兄弟が映画撮影機械の産みの親、ジョルジュ・メリエスが映画に創作ストーリーを持ち込んだ始祖。いわばこの三人によって、映画の基礎は、ほぼ完成したと言って過言ではない。

ただ、この映画、たぶん映画ファン以外には退屈だと思う。SFXも緻密な心理描写も台詞も無い。なので、今のエンタメ要素をふんだんに取り入れた今の映画に見慣れていると、この映画はつまらなく映るかも知れない。だけれど、実はこの『國民の創生』、アメリカの歴史に詳しくない人でも「セリフが無いのにストーリーがわかる」という点が重要。

時は1915年。この時代の映画は謂わば、「見世物小屋のコンテンツ」に過ぎなかった。つまり、芝居の延長線上」に存在するもの。だから、人物描写は「体全体が入る引きのショット」か、「顔の表情がハッキリわかる寄りのショット」のどちらしかなかった。メリエスの『月世界旅行』、『日食』然り。しかし、グリフィスは引きのショットと寄りのショットの両方を「一つのシーン」に突っ込んだ。この瞬間に、「映画でしか扱えない時間軸」というのが誕生した。

例えば「私のこと好き?」と詰め寄る女のアップ直後、崖っぷちに詰め寄られる男の引きショットが続き、さらにそれを見ている第三者の顔のアップに映る……なんだけど時間軸としては並列である、という時間軸の事。これは演劇や小説では成立しにくい。國民の創生をもって、映画は見世物小屋のビザールコンテンツから独立した芸術表現となった。だから、100年以上経った現在でも、私達はこれを映画として鑑賞する事が出来るし、Blu-ray化もされた、謂わば映画史に残るマスターピースとして君臨し続けている。

当時、上映に際しては、人種差別反対を提唱する団体からの、上映禁止運動もさかんに行われたというのも頷けることだろう。1952年に至っても、ボルティモアで本作のフィルムが焼かれるという事件が発生し、現在でも、本作品の持つ映画史上の意義に関わらず、積極的には上映されていないそうだ。

ハリウッドで本格的に映画撮影所が設立されたのが1910年代。当時のサイレント映画でこれほどのスペクタクル映画を撮ったということ。これは当時の人々にとってこの作品には驚嘆したことだろう。多くの戦争映画、スペクタクル映画をみてきた私でも、ここで描かれている南北戦争の戦闘シーンや行軍シーン、あるいはKKKと黒人たちの抗争シーンなどは、観ていて思わず引き込まれるほどの迫力とリアリティがある。

「グリフィスは、バイオグラフ社で400以上の短編作品を制作する過程で習得・開発したあらゆる映画技法を用いて、この精巧で用意周到に構成された作品を作り上げた。」といわれ、また史上初のオーケストラによる劇中音楽も採用するなど、映画作法に革命をもたらしたといわれている。

上映時間が3時間と当時では最長の長さで、2ドルという当時としては高額に入場料で、KKKが白人のヒーローで、黒人が悪役という人種差別的な映画として上映反対運動が起きたにもかかわらず、興行成績は好調で資金を投じても回収できるということを実証し、映画産業が長編大作に注目した作品でもある。

1914年に第一次大戦が勃発し、ヨーロッパの映画産業が中止に追い込まれ勢いを失っていく中で、アメリカ・ハリウッド映画が急速に成長しアメリカ映画の世界支配が始まる先駆けともいえるサイレントの時代に、ここまでのレベルの作品をつくり上げたということ、また「國民の創生」という言葉で白人至上主義社会の誕生をまざまざと目撃できる映画としても必見に値するだろう。

批評家からも観客からも「全員一致で認められる、比類・他類無き、偉大で素晴らしい映画作品の一つだ。

ただこの映画、超絶大ヒットしたにも関わらず、「アメリカ映画史上最大の汚点」とも評価されている。理由は、人種差別が甚だしすぎるから。恐らく、この映画を観た大体の人の脳裏に焼きつくのは、後半戦に登場するKKKのトラウマ級の立ち振る舞いに尽きる。当時、既にKKKは自然消滅していた為、殆どのアメリカ人がKKKを知らなかった。ところがこの映画を真に受けた者たちが、KKKを復活させなければと決意し、御丁寧に劇中に登場するあの三角頭巾の白いコスチュームをそのまま採り入れ再結成させてしまった。つまり、この映画がなければ、KKKは復活していなかったかも知れない。勿論結果論に過ぎないのは百も承知だが。

映画の中の黒人たちの殆どは、白人俳優が肌を黒く塗って演じていたが、これなどは観客を馬鹿にしたものだと言われても仕方がない。黒人に対する侮蔑感情を、白人が自ら黒人を演じることで表出していると捉える事も出来る。また映画の最後に、キリストがKKKの中に出現する場面が出てくるが、これは、キリストは白人だけのために存在しているのであり、黒人がキリストを信じるなど馬鹿げたことだというわけである。黒人にも当然キリスト教徒はいるわけだが、この映画の中の白人たちは、そうは思わないらしい。

黒人をめぐり南北に分裂した南北戦争の後、リンカーン暗殺を含め、具体的にアメリカでどのような状況がうまれ、KKK(クー・クラックス・クラン /Ku Klux Klan)と呼ばれる白人至上主義を唱えるアメリカの秘密結社ができるほどまでに白人の黒人に対する憎悪ともいえる感情が根づいていき、黒人との対立が深まる中で、白人は自らのアーリア人という民族の血を強く認識するに至る、アメリカ国民の歴史を如実に描いた作品として、やはりその意義は大きいだろうと思う。リンカーンの執務室や南北戦争終結後、黒人も投票権を持ち白人を圧席するほど多くの黒人議員が登場した議会の様子などは忠実に再現したという字幕があった。

奴隷解放という大義名分を掲げた南北の戦いが、戦場から日常の場に戻り、解放され台頭していこうとする黒人勢力とそれに対抗しようとする白人との勢力争いで芽生えた確執や対立といった国民感情は、憎しみと恐怖と報復といった土壌を生み出しエスカレートしていくという光景に恐ろしさを覚える。

ここに表現の難しさがある。思想の健全さと表現の卓越性が一致しない事が有るからだ。

想像以上の影響力に驚いたグリフィス監督は、遺憾の意を表し、自分のやったことを心から恥じ、その後は『國民の創生』の贖罪に費やした。翌1916年には、不寛容(非寛容)をテーマとした「イントレランス」を全財産を投じて製作。

イントレランスは、当時では信じられないぐらいの大金を投資した映画だった。そのセットは、今でも有名である。独特のオリエンタル調の雰囲気のある古代バビロンの城壁のセットは、高さ60mもあったそうで、城壁上では馬車が通れたとも言われている。

この作品は、異教に滅ぼされた古代バビロン、エルサレムでのキリストの受難、聖バルテルミーの虐殺、そして現代アメリカの労働者たちと体制の戦いなどを描いた。いわば、弱者の視点に立って描いたものであった。

壮大なテーマと莫大な資金で作られた作品だったが、話題にこそなったものの、公開後の収益は悪く資金は回収できず、國民の創生で得た莫大な収益を、わずか2年ですべて失ったと言われる。冷遇されて晩年を迎える。自作を差別映画と断罪されて不遇を迎える監督と言う意味では、トッド・ブラウニングも似ている。それでもグリフィスは映画の制作を続けた。しかし、國民の創生を上回る成功は適わなかった。

その後は、チャップリン、ピックフォードとともに独立映画会社「ユナイテッド・アーティスト」に参加するが、それもあまりうまくいかず、1936年、61歳で再婚し(後に離婚)、同年のアカデミー賞で特別賞を贈られる。しかし、もはやグリフィスに創造の神は微笑むことはなかった。

1947年、ハリウッドのホテルの一室で死去。享年73歳。

一方で、主演のリリアン・ギッシュから美を引き出すソフトフォーカスのクローズアップ(俳優の顔等を大写しにすることだが、それまでの映画界では全身を映すのが当たり前であった)や、別々のシーンを同時進行させるサスペンスフルなクロスカッティング(二つの異なるシーンを交互に映し出す。クライマックスなどの劇的な効果を狙ったものであった)。手旗信号で演出を施したという超ロングショットのモブシーン。他にも、「フェイドアウト」「フェイドイン」「カットバック」「土壇場での大逆転劇」などもグリフィスが編み出している。更に、一つの作品の中で複数のストーリーを語っていく試みもしている(イントレランスなど)。

このように、映像技術の様々な礎を作った本作は、全ての映画に大きな影響を与えた。『風と共に去りぬ』でさえ、誕生の源はこの作品だ。南部には元来貴族の血筋は無く、綿花で財を成した白人たちが憧れの貴族生活を送る姿が描かれている。このシーンに触発された作家のマーガレット・ミッチェルは、南部を舞台に華やかな舞踏会を盛り込んだ『風と共に去りぬ』を書く決心をしたと言う。つまり、本作が無ければ、風とともに去りぬは生まれなかった事になる。そして、あの有名なアトランタ大炎上シーンは、國民の創生で使われたスクリーンプロセス(古典的な特撮技術)が大きなヒントとなった。

更に、もしこのグリフィスがいなければ、エイゼンシュタインも出てこなかったし、溝口健二や黒澤明、ヒッチコックもキューブリックもトリュフォーもフェリーニも存在しなかった。

100年以上が経った現在、グリフィスの『國民の創生』は人種差別映画としてタブーになった。しかし同時に、これ以降の映画にとって基本的テンプレート技術が揃ったスタンダードにもなっている。

クラシックな名作を見るうえで、鑑賞する側である我々は常に、現実と作品を分別して考えることが求められる。映画は飽くまで映画なのだ。そこに現実・現状を持ち込んではいけない。

少なくとも、私はそう思う。