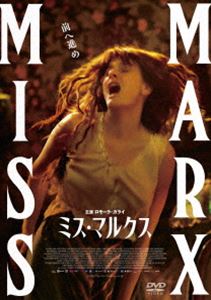

S.ニッキャレッリ監督『ミス・マルクス』を観た。

1883年、イギリス。最愛の父カールを失ったエリノア・マルクスは劇作家、社会主義者のエドワード・エイヴリングと出会い恋に落ちるが、不実なエイヴリングへの献身的な愛は、次第に彼女の心を蝕んでいく。社会主義とフェミニズムを結びつけた草分けの一人として時代を先駆けながら、エイヴリングへの愛と政治的信念の間で引き裂かれていくエリノアの孤独な魂の叫びが、時代を越えて激しいパンクロックの響きに乗せて現代に甦る。

カール・マルクスの四女エレノアの半生を描いた伝記映画。

マルクスの死後、英国の社会主義思想は独自の発展を遂げる。

それはさらに後にはW.モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動やE.ハワードの都市計画(田園都市)といった流れや、あるいはドイツのR.ルクセンブルグやカウツキの正統派マルクス主義といった、レーニンなどのボルシェヴィズムとは一線を画した流れにつながっていくのだが、E.マルクスの思想はいわばそうした19世紀末〜20世紀初頭の社会主義思想とマルクスとを陰に陽に橋渡しをしたと言えるのかもしれない。

内容紹介(「BOOK」データベースより)

社会が危機に瀕した時代にはいつも、大きな原則「グランド・セオリー」が必要とされてきた。ならば今こそ、それが語られるべきなのではないか?二一世紀現代にも似た一九世紀イギリスでは、数々の社会改革運動が起こった。当時の社会運動家たちが思い描いたのは、有産階級以外の人々も美的に豊かな生活を送れる社会だ。そこにあったのはマルクス主義一辺倒になる前の「あったかもしれない社会主義」だ。「豊かな生活」とは何を意味していたのか。自らがアクティヴィストでもある気鋭の若手論客二人が語り合い、今の自分たちが描くことのできるグランド・デザインを提言する。

目次(「BOOK」データベースより)

はじめに ポストモダンの素敵な社会主義/第1部 いまこそ大きなスケールでー政治哲学編/第2部 あったかもしれない社会主義ー故郷イギリス編/第3部 ディーセンシーとフェアネスー理念提言編/第4部 行政×地域×住民参加ー民主主義・意思決定編/おわりに 社会主義をつまみ食いしませんか

社会主義というと、今日、多くの人が、歴史的にヘゲモニーを握ったボルシェヴィズムを想起してしまうが、実はボルシェヴィズムはこうした社会主義の歴史から見れば超がつくほどの異端であって、それがヘゲモニーを握り得たのは単に歴史の偶然によってでしかなかった。

あるいはボルシェヴィズムは一種の国家資本主義であるので、専制主義の亜形態であったとも言えるが(ロシアも中国も、もっと言えばそれ以外の「社会主義国」も、資本制が未発達な地域である)。

カールとエレノア親子の社会主義は、そうした国家資本主義(≒ボナパルティスム)と徹底的に対抗する形で生まれてきたし、今後もそうであり続けるであろう。

その意味で「マルクスの偉大さ」(G.ドゥルーズがまさにこの題で遺稿を残そうとしていたという伝説もある)は今日でも健在なのだ。