前回は「マイナスイオン」という言葉を空気清浄機の機能に名付けた方の話でしたが…

インタビュー記事で「マイナスイオンでなくアルカリイオンという名前にすれば良かった」と答えておられます。

それに対して空気の酸性/アルカリ性は「イヤシロチ/ケカレチ(脚注)」と関係あるのかも?というコメントを頂いたので

サイ科学会でカタカムナに言及された方はおられるのかな?と軽く検索してみました:

元・理事長の実藤遠 氏がヒット⬇

Wikipedia の著書欄に『超古代の叡智「カタカムナ」と「0理学」』(たま出版 2015 )というのが。

この本はCiNii に収録されている (龍谷大学所蔵) ので、たま出版といえど一応、学術的評価はあるんでしょうか?

Amazonの書評に「種本がある」と書かれている方を見かけたので

ネタ元を知りたいかも笑

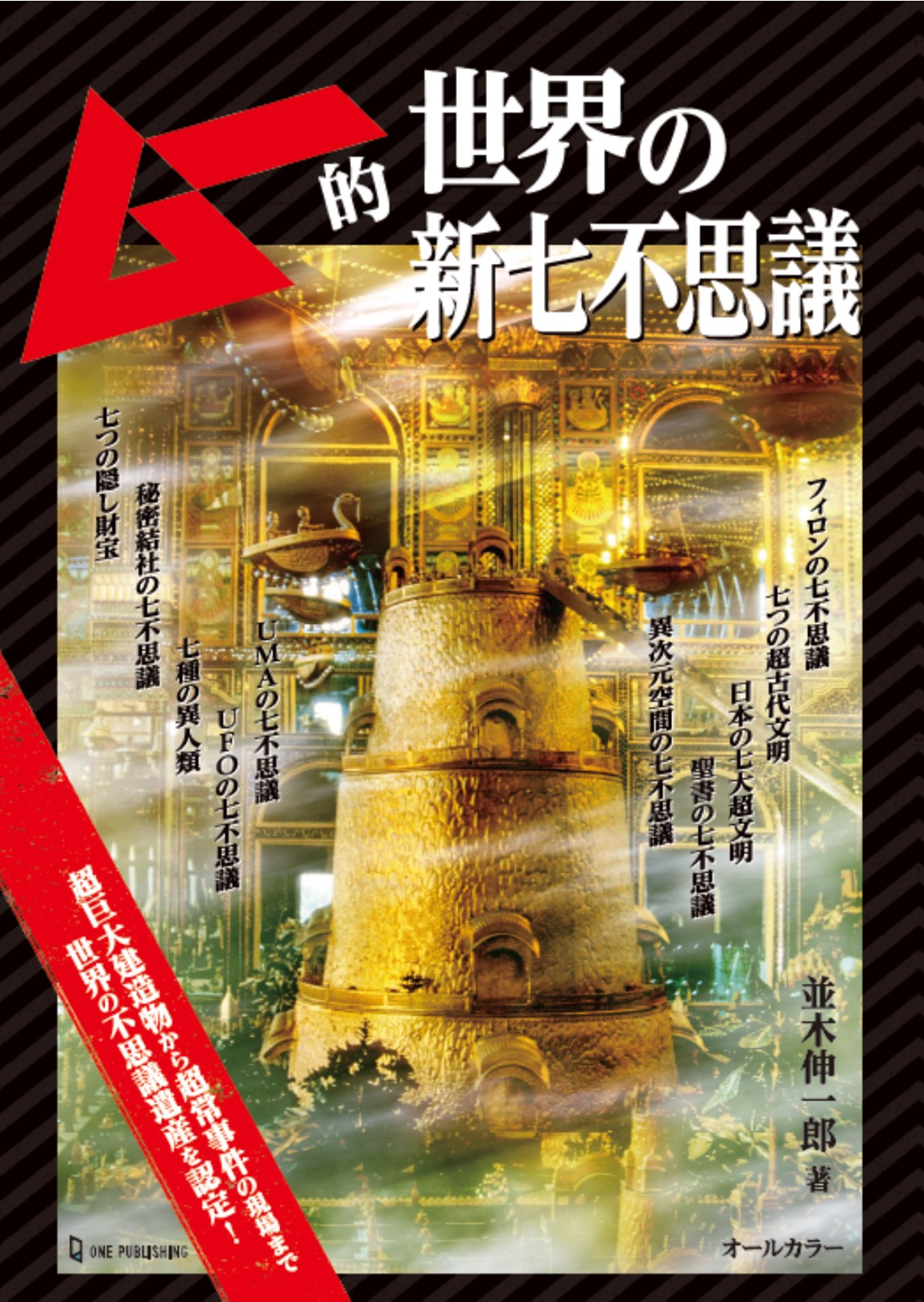

これ以外には並木伸一郎 氏のムック本しか見当たらず…

ちなみに書道を教えていた私の父はこのテの古史古伝や神代文字は全て偽物と斬り捨てていました😥

夫が土壌の物理性改良のためと称して時たま庭を掘り返すので

ついでに炭を埋めて真似事をしています😊

(注)

現在は「ケガレチ」と書かれている場合が多いようですが、50年近く前に読んだ相似象学会誌の朧げな記憶により「ケカレチ(気枯れ地)」とします。

「イヤシロチ」の方は今や一般名称化している感がありますね…